キャリアは「縁」と「偶発性」の産物

人事の役割は、人と人をつないで化学反応を起こすこと

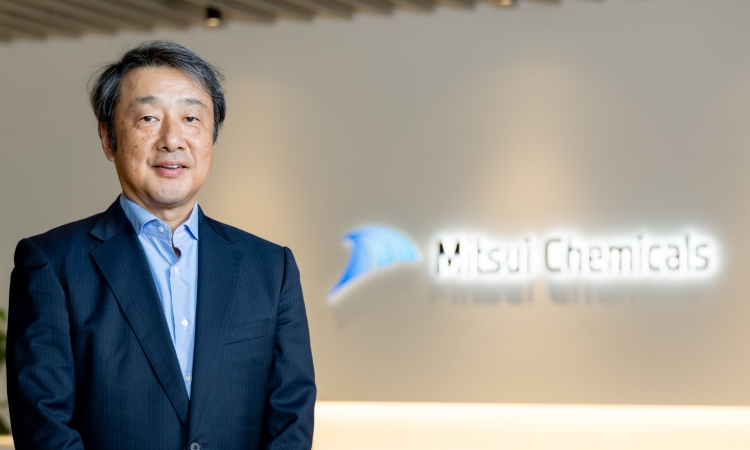

三井化学株式会社 取締役 専務執行役員(CHRO)

安藤 嘉規さん

複雑性を増す現代、計画通りのキャリアパスなど、幻想なのかもしれません。三井化学株式会社でCHROを務める安藤嘉規さんは、自身のキャリアを「予期せぬ偶発性の連続だった」と語ります。事業部門と人事部門をダイナミックに行き来した経歴を通じて見出した、人事の本質は、人と人とを「つなぐ」こと。計画通りに進まないキャリアの中で、いかに「縁」と「偶発性」を推進力に変えていくのか。これからの時代を担う人事パーソンの皆さんへの熱いメッセージがここにあります。

- 安藤 嘉規さん

- 三井化学株式会社 取締役 専務執行役員(CHRO)

あんどう・よしのり/1986年に三井石油化学工業(現 三井化学)入社。システム部、労働組合専従を経て、原料調達担当として海外プロジェクトに参画。工場での人事職を経験後、2005年よりシンガポールに赴任。帰国後、事業企画、社長秘書、人事部長を歴任。2018年より人事部門に加え海外地域統括会社を所管し、2021年に専務執行役員、2022年より現職。事業と人事を横断する豊富な経験を武器に、人との「縁」「コミュニケーション」を大切にしながら、グローバルな人材戦略をダイナミックに推進している。

始まりは友人の誘い、という「偶発」

安藤さんはシステム部から、労働組合、事業部、工場人事、海外勤務、社長秘書、そしてCHROと、縦横無尽にキャリアを切りひらいてこられました。その原点である、三井化学への入社の経緯からお聞かせください。

もともと化学業界に強い関心があったわけではありません。就職活動といっても、私の学生時代は今のようなエントリーシートもインターネットもなく、先輩や知人の紹介を頼りに手探りで動くのが主流でした。当時の私はメーカー、特に自分の生活に身近なB to Cの事業に興味を持っていました。

ある日、学生時代に私が所属していた野球サークルの同期が、OBである当社の先輩に会いに行くと言うのです。「お前も来るか」という軽い一言に誘われるまま、喫茶店について行ったのが全ての始まりでした。そこで話を聞いた先輩から「面白いヤツだな。一度、うちの人事部に顔を出してみたら」と言われ、そこから不思議なほどスムーズに選考が進んでいきました。

まるで運命に導かれるような出会いだったのですね。

そうかもしれません。ただ、最終的に内定をもらった後も、本当にこの会社で良いのかという迷いはありました。その霧を晴らしてくれたのが、内定者懇親会です。当時10人ほどの内定者が集まって酒を酌み交わしたのですが、「この同期たちとなら、面白い仕事ができる」と直感しました。事業内容への理解はまだ浅かったかもしれませんが、働く「人」の魅力が、私の心を決める一押しになりました。

入社後に配属されたのは、システム部ですね。

入社した際は海外事業に携わりたいという漠然とした想いがあったのですが、配属先での業務はプログラマー。正直なところ、全く希望していませんでした。新入社員研修の時点から私のコンピューターへの苦手意識は明らかで、同期もそれを知っていたので、配属発表で私の名前が呼ばれたときは、会場がどっと笑いに包まれたほどです。

もちろん、情報システムが会社の根幹を支える重要な仕事であることは理解していました。しかし、当時は自分がどうしてこの仕事をしているのか、という悩みを抱えていたのも事実です。一方、就業後や週末の会社のイベントや部活動などには積極的に参加していました。そこで職場以外の多くの先輩方の知己を得ることができました。

そうした活動に積極的に関わっていると、自然と声がかかるものです。「労働組合の活動をやらないか」――。職場の評議員や本社の文体委員から始まり、結果的に2年間、労働組合の専従として活動することになりました。ここで初めて経営を間近で感じ、人事の仕事の奥深さに触れることになったのです。経営陣と労働組合が会社の未来について真剣に議論を交わす場に居合わせた経験は、何物にも代えがたい財産となりました。点と点だった経験が、後から振り返るとしっかりとした線でつながっている。キャリアとは、そういうものなのでしょう。

| 1986年 | 三井石油化学工業(現 三井化学)事務系入社 |

|---|---|

| 1986年 | 本店システム部 経理システム担当 |

| 1991年 | 三井石油化学労働組合専従 本社支部書記長 |

| 1993年 | 基礎原料事業部原料第2グループ |

| 1999年 | 市原工場総務部人事グループ人事チームリーダー |

| 2001年 | 同グループリーダー |

| 2004年 | 石化原料事業部(海外原料調達タスクフォース) |

| 2005年 | Mitsui Chemicals Asia Pacific(シンガポール駐在) 原料・事業企画GM |

| 2009年 | 基礎化学品事業本部企画管理部 事業企画グループリーダー |

| 2011年 | 秘書室副室長 社長秘書(12年 KELLOGG SM:Executive Development Course) |

| 2013年 | 人事部副部長 |

| 2015年 | 同部長 |

| 2018年 | 関係会社支援部→地域戦略推進部、海外地域統括会社担当 |

| 2019年 | 同部及びグローバル人材部担当役員 |

| 2022年 | 取締役/CHRO |

※赤字:人事関連のキャリア

※青字:人事の道に本格的に進んだきっかけ

貴社の新入社員の皆さんに向けてご自身のキャリアをお話しされる際は、その「偶発性」をテーマにされているとうかがいました。

スタンフォード大学教授のジョン・D・クランボルツ氏が提唱した「計画された偶発性(プランド・ハップンスタンス)理論」があります。個人のキャリアの8割は、予期しない偶発的な出来事によって決定されるという考え方ですが、私のキャリアを振り返ると、まさにその言葉を体現しているかのように感じます。

会社が個人のキャリアを全て決めてくれる時代は終わりました。どのような会社にいても、キャリアにおける偶然のうねりからは逃れられません。大切なのは、その波に翻弄(ほんろう)されるのではなく、予期せぬ出来事に対して主体的に行動し、変化の風を敏感に察知することで、それを自らの追い風に変えていくことです。

希望しない部署への配属も、その一つ。そこで腐ってしまうのか、それとも新たな面白さを見いだそうと、もがくのか。その姿勢の違いが、数年後の未来を大きく左右するのだと、自身の経験を基に伝えています。

越境がもたらした「人の縁」と「気づき」

労働組合の活動を経て、7年目に念願の事業部へ異動されます。

組合の任期を終えるにあたり、「今度こそ事業の最前線に出たい」と強く希望しました。同期の多くは、入社時から基幹事業の一つである「樹脂」関連の事業部で既に活躍をしていて、同期とは違うフィールドで自分の力を試したい思いもありました。その思いがかなって、基礎原料事業部に配属。主要事業の原料調達や、海外での大型プロジェクトに携わることになりました。そこで約6年間、念願だった事業部の仕事、グローバルな任務に没頭しました。

この時期に得た最も大きな財産の一つは、社外の方々との「縁」です。原料の調達という仕事柄、サプライヤーや商社、お客さまなど、国内外のさまざまな企業の、特に同世代の仲間たちと深く関わる機会に恵まれました。単なるビジネス上の付き合いを超え、現在に至るまで公私にわたって私の血肉となっています。

社外のネットワークが、新たな化学反応を生み出す触媒になったのですね。

おっしゃる通りです。どこで、誰と、どのようにつながり、未来に何が生まれるかなど誰にもわかりません。例えば、当時最も深く付き合いのあった三井物産の方が、後に独立してマイクロ波化学株式会社という革新的なベンチャー企業を立ち上げました。そして十数年の時を経て、当社がその会社と技術提携を結ぶことになったのです。提携自体は私とは別のルートで進んだ話ですが、彼とは今でも頻繁に連絡を取り合い、互いに刺激を与え合う仲です。

こうした縁は、意図して作ろうとするものではなく、日々の仕事に真摯(しんし)に向き合う中で、自然と紡がれていくものだと感じます。だからこそ、若い人たちには、社内に閉じこもるのではなく、会社の外に広がる世界に飛び込み、そこで出会う人々との縁を何よりも大切にしてほしいのです。

充実した事業部でのキャリアの最中、突然、工場の人事部門への異動を命じられました。

海外勤務の話も聞いていたので、上司から異動先を告げられたときの驚きは相当なものでした。工場で勤務した経験も、人事業務の専門知識もありません。その上、配属先の部下は自分より年上のベテランの方も多かったのです。私は元来、楽観的なほうではありますが、このときは、正直に言ってかなり不安でした。

ほとんど知る人もいない異動直後の工場の中で、まず声を掛けてくれたのは、数年前に共に仕事をした労働組合執行部OBの皆さんでした。その縁を手掛かりに、徐々に工場内でのつながりを広げ、現場の生の声に耳を傾ける機会を増やしていきました。職場内でもベテランの人たちの経験や知恵に敬意を払い、わからないことは素直に教えを請う。その積み重ねの中で、少しずつ信頼関係が生まれていきました。

今振り返ると、工場人事での5年間がなければ、今の自分はありません。日々発生するさまざまな労務問題への対応、そして当時進んでいた同業他社との合併交渉。特に、合併交渉の過程で他社の企業文化というものに直に触れ、その違いを肌で感じられたことは、一つの会社しか知らない私にとって、視野を大きく広げる貴重な学びの機会となりました。

その後、再び事業部に戻り、シンガポールへ赴任されることになったそうですね。

これもまた、不思議な偶然が重なりました。工場人事から本社の人事部へ異動する内示が出ていたタイミングで、進んでいた合併交渉が白紙に戻ったこともあり、会社が新たな事業戦略を打ち出したのです。その一環として、海外で原料を調達する特別タスクフォースが立ち上がることになりました。そのとき、かつて私が所属していた事業部の上司の方々が、私をそのプロジェクトに就けるように、進言されたのです。

「誰かが見てくれている」という信頼感は、会社という大きな組織の中で、キャリアを歩む上で大切な考えですが、私自身は、この異動の際に、あらためてその意を強くしました。この「偶然」がなければ、私は事業に再び携わることなく人事のキャリアを歩んでいたかもしれません。このタスクフォースの仕事が一段落したところで、シンガポールに赴任し、4年間、現地プラントの原料調達、新規事業の企画・推進に取り組み、帰任前には、新規事業企画で共に仕事をしていたシンガポール政府機関の人材が後任として当社に来てくれることになりました。

帰国後、事業企画を経て、社長秘書に就きますが、その際、アメリカのビジネススクールへ短期留学されました。

社長秘書を務めていたとき、アメリカのケロッグ経営大学院の短期コースに参加する機会を得ました。当時は、1年間に一人、中堅社員をアメリカのビジネススクールに約1ヵ月送りこむ、という会社の研修プログラムがあったのです。そこでは、経営戦略やファイナンス、マーケティングといった科目を凝縮して学びます。その中に、組織論や人材マネジメントといった、人文科学的なテーマの授業もありました。

多くの科目の中で、明らかに、自分が最も楽しく、知的好奇心を刺激され、関心を持って聴いていたのは、組織論や人材マネジメントの分野でした。難解なファイナンスの授業には苦戦しましたが、組織の中でいかに人の心を動かし、合意形成を進めるか、といったテーマには自然と引きつけられました。

このとき、「自分は、事業のタスクを動かすこと以上に、事業を動かす『人』や『組織』そのものに強い関心があるのだ」と、あらためて理解できたのです。この「気づき」が、10年近い時を経て、再び人事のキャリアを歩むきっかけになりました。研修とは、知識を得る場であると同時に、自分を再発見する機会でもあるのだと痛感した経験です。

グループ・グローバルでの成長をけん引する

ビジネススクールでの「気づき」が、人事部門のトップへと至るキャリアのきっかけとなったわけですね。

留学から帰国後、社長秘書の任期を終えるタイミングで、人事部への異動が内示されました。ビジネススクールでの気づきもあり、このときは、自分でも納得の上、新たな職務へ挑戦しようとの思いに至りました。

そこから人事部長、グローバル人材部長を務め、CHROとして現在に至ります。振り返れば、工場赴任の際には迷いがあった人事の仕事が、今では天命であったと感じています。

そのキャリアの中で、2019年に「グローバル人材部」を新設されたのは、大きな決断だったのではないでしょうか。

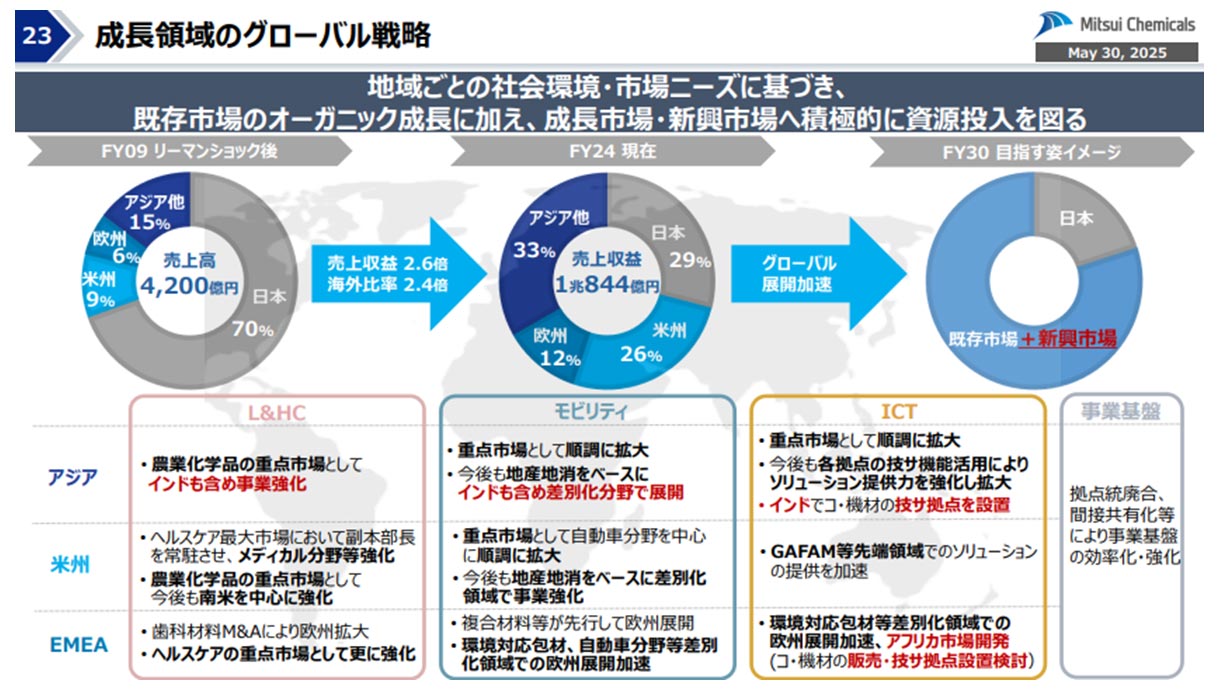

当社の経営戦略や事業戦略は、すべてグループ・グローバルでの「連結ベース」で策定されています。人材戦略も当然、三井化学本体だけでなく、国内外のグループ会社を含めた約2万人の従業員を一つのチームとして捉え、「連結ベース」で推進すべきです。精緻な制度を完成させること自体が目的化してしまうような「人事のための人事」であってはならない。事業の成長に貢献してこそ、人事部門の価値があるのです。その思いから、グループ・グローバル全体に共通する施策を担う「グローバル人材部」と、三井化学本体の採用、研修、制度運用などを実行する「人事部」に機能を分ける組織改編を行いました。

例えば、全社で実施しているエンゲージメントサーベイは、グローバル人材部が主体となり、全世界のグループ社員を対象に10数種の言語により、同じ設問で行っています。これは、「我々は一つのチームである」という、経営からの明確なメッセージなのです。

三井化学のグローバル戦略。同社「経営概況説明会資料」(2025年5月30日)より抜粋

事業領域も文化も異なるグローバル企業を一つに束ねていく上では、多くのご苦労があったのではないでしょうか。

もちろん、各国の事業会社からは、「本社の理想論など現場には関係ない」という反発が生まれることもあります。だからこそ、何よりも大切なのが、丁寧なコミュニケーションです。私自身、各国の拠点に足を運び、現地の社長や経営幹部と直接語り合い、信頼関係を築くことを重視してきました。

また、海外拠点に出向いた際には、必ず現地のナショナルスタッフに対しタウンホールミーティングや、個別面談を行ったり、また食事を共にしたりする機会を設けています。当社の成長領域における海外売上高比率は7割を超え、今後はさらなる加速を目指しています。この成長のエンジンは、間違いなく現地の従業員一人ひとりです。彼らの声に耳を傾け、心に火を灯すことこそが、グローバル人事の最も重要なミッションだと考えています。

ここまでのお話からは、一貫して「縁」を大切にされてきた姿勢が伝わってきます。「縁」をどのようにして作ってこられたのでしょうか。

特別なことではありません。ただ、「つなぐ」ということなのだと思います。結局は、「つなぐと、つながる」のです。誰かと誰かをつなげようと行動すると、巡り巡って自分自身もまた、新たな縁でつながっていく。私はもともと、人と人をつなげることが好きなのかもしれません。

「この方とあの方が会ったら、きっと面白い化学反応が起きるだろう」「この場には、あの方に参加してもらうと、議論がより深まるに違いない」――そういったことを自然と考えます。自身のそうした性質に、後から気づかされたという感覚です。

安藤さんご自身の今後の展望をお聞かせください。

現在、私の主なミッションはCHROとしての役割に加え、海外の地域戦略を策定・推進することにあります。これまで注力してきたグローバルでの人材戦略とも連動し、三井化学グループ全体のグローバル化をさらに加速させていくことが一層重要となります。

具体的には、「コーポレート機能全体のグローバル化」を推し進めたいと考えています。人事部門は「グローバル人材部」を設置し、世界各地域の拠点を巻き込んだバーチャルな連携体制を構築するなど、グローバル化を進めてきました。法務、経理、物流といった他のコーポレート部門も地域ごとの会議や、グローバルでの連携を開始しているので、人事部門で培った経験や学びを一つのモデルケースとして、当社グループのグローバル化のありたい姿を踏まえた上で、会社全体のコーポレート機能を真にグローバルな体制へと変革する道筋をつけていきたいと考えています。

人と人、事業と人をつなぐハブとなれ

安藤さんが考える、人事という仕事の「本質」とは何でしょうか。

私が人事部に異動した年に、「システムコーチング」の一環で、人事部のメンバーと合宿で「人事部の存在意義」について長時間にわたって議論したことがあります。人事一筋のベテランからは「誠実」や「公正」といった言葉が挙がりました。それらももちろん、人事の根幹をなす重要な価値観です。その中で私が自然と掲げた言葉は、「人と人、組織と組織をつなぐ」でした。

人事部門は、社内のさまざまな部署や人材、さらには社外の組織や個人を「つなぐ」機会を創出できる、組織です。例えば、研修などで来日している海外拠点の若手社員を、本社の役員に引き合わせる。そのささやかな出会いが、若手社員のキャリア観を大きく変えるかもしれないし、役員にとっても現場の新たな才能を発見するきっかけになるかもしれません。こうした小さな「つなぐ」という行為の積み重ねが、組織の中に新しい血流を生み、イノベーションの種をまくきっかけになり得ると考えます。「人と人」「組織と組織」を「つなぐ」ことこそが、人事の仕事の一つの醍醐味であり、やりがいにもなると確信しています。

安藤さんが考える、理想のCHRO像とはどのようなものでしょうか。

最近はCHROではなく、「CPO(Chief People Officer)」を用いる企業も増えてきました。人に寄り添い、その可能性を引き出す役割を強調した名称です。CHROの職務において、重要な要素ではありますが、それだけでは不十分です。時には、事業基盤の強化や効率化のために、非情とも思える厳しい判断を下さなければならない場面もあります。つまり、社員の心に火を灯す「情熱」と、事業を未来へ導くための「冷静」さ、その両方を高い次元で兼ね備えていることが理想です。

最後に、これからの時代を担う人事パーソンへのメッセージをお願いします。

人事の仕事は、給与計算や労務管理といった緻密さが求められる専門領域から、採用、育成、組織開発といった人の可能性を開く領域まで、実に多彩です。「コミュニケーションが得意ではない人は人事に向いていない」ということはありません。特定の分野で誰にも負けない専門性を徹底的に磨き上げ、唯一無二のプロフェッショナルとしてキャリアを築く道も、同じように尊いのです。人事部門は多様な専門性を持つ個人の集合体であり、その総合力で会社を支えるチームなのですから。

一方で、もし将来、CHROとして経営の舵取りを担いたいという大きな志を抱いているのなら、ぜひ一度、人事という枠から飛び出し、「事業」の最前線を経験して、さまざまな人と協働することをお勧めします。人事戦略は、事業戦略や経営戦略を達成するための武器です。事業の現場の苦労や喜びを知らずして、本当に価値のある戦略を描くことはできません。HRBP(HRビジネスパートナー)として事業部に入り込むのも良いでしょう。事業の肌感覚をその身に刻み込み、人との縁をつくることが、自身をひと回りもふた回りも大きく成長させてくれるはずです。

どのような企業であっても、歴史を創り、未来を切り開くのは、いつの時代も「人」です。その「人」を司る人事という仕事は、会社の魂を預かる、この上なく重要でやりがいのある仕事です。どうか、業界や会社の垣根を越えて交流し、学び合い、視野を広げてください。そして、人と人、事業と人をつなぎ、未来を創造するハブとなることを、心から期待しています。

(取材:2025年8月29日)

この記事を読んだ人におすすめ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント