現在の新卒採用は、応募者の活躍可能性を正しく見極められているのか?

選考のブラックボックスを解明し、「科学的な採用選抜」を実現する

名古屋大学 大学院経済学研究科産業経営システム専攻 准教授

鈴木 智之さん

多くの日本企業で実施される新卒一括採用。求める人材像を設定し、エントリーシートや適性検査、面接などを通じて、候補者が自社で活躍する人材かどうかを見極めます。しかし、いまだに経験と勘を頼りにした採用を行っている企業や、採用基準が曖昧なままの企業が少なくありません。どうすれば客観的な採用を行うことができるのでしょうか。『就職選抜論』の著者である、名古屋大学 大学院経済学研究科産業経営システム専攻 准教授の鈴木智之さんに、現在の採用選考にはどのような課題があるのか、入社後に活躍する人材を見落とさないためにどう選考設計をしたらいいのかなど、「科学的な採用選抜」についてうかがいました。

- 鈴木 智之さん

- 名古屋大学 大学院経済学研究科産業経営システム専攻 准教授

すずき・ともゆき/慶應義塾大学総合政策学部卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻修士課程・博士課程修了。博士(工学)。東京大学大学院情報学環客員准教授を兼務。主な著書に、『就職選抜論-人材を選ぶ・採る科学の最前線』(中央経済社、2022年。日本の人事部「HRアワード2022」書籍部門入賞)。

選考基準がブラックボックスなまま放置される新卒採用

鈴木先生は、現在の日本企業における新卒採用選考をどのようにご覧になっていますか。

新卒採用は、いまだに経験と勘による判断が強い領域です。学習や育成、人事評価では徐々に科学化が進んでいますが、新卒採用はブラックボックスのままです。

現在はHRテクノロジーを導入する企業が増え、変化の時期を迎えていると思います。例えば、AIを活用してエントリーシートを選考したり、評価軸の統一化を測ったりする事例を聞いたことがあるでしょう。ブラックボックスになっていた選考を可視化しようとする動きが見えています。

ただ、学術研究は十分とは言えません。採用を学術的に分類すると、「採用研究」と「選抜研究」の二つに分けられます。「採用研究」はアトラクトやひきつけと呼ばれるもので、母集団形成やリクルーター研究などの領域。 採用研究のほうは少しずつ研究が進んできています。一方の「選抜研究」はセレクションまたはスクリーニング・リサーチと呼ばれる領域なのですが、ほとんどと言っていいほど研究が進んでいません。

「選抜研究」が進まないことの弊害はどのようなところに現れるのでしょうか。

例えば、エントリーシートや面接で「何が測れて、何が測れないのか」がわかりません。すると、応募者のどんな特性を見て、どう評価するかという基準が定められない。評価者は「経験と勘」で応募者を見極めるしかなくなり、ミスマッチや早期離職を引き起こすことになります。

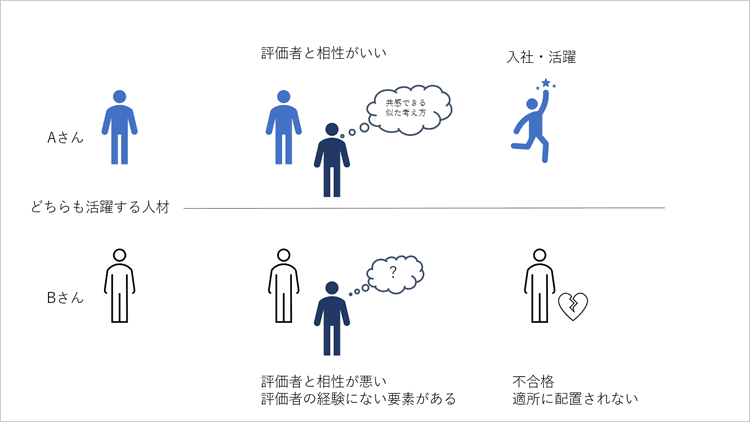

非常に豊富な経験と、非常に鋭い勘の持ち主であれば、問題なく適切な人材を見定められるでしょう。しかし、ほとんどの人はそうではありません。どんな応募者にも、その人ならではの強みがあり、活躍パターンがあります。しかし、評価者が知っている活躍パターンは限られており、自分に似ている人を評価しがちです。「自分とちょっと合わないな」と感じた応募者を不通過にしたり、自らの経験の範囲で「△△な要素があるから○○職には向かないだろう」と判断を下したりすることもあるでしょう。

会社にとっては、評価者と異なる方法でも「活躍する人」であれば貴重な人材なのに、その人たちが零れ落ちてしまっているのです。経験と勘による主観的なアプローチには限界があります。

鈴木先生は著書『就職選抜論』でも就職選抜に関する学術理論を網羅的に示されていますが、なぜこの分野に取り組もうと思われたのですか。

学生時代は数学を専門にしており、新卒ではコンサルティング会社に就職しました。今は学術界にいますが、論文を読んだり統計を使ったりするのは、コンサルティング業務と似ているところも多いです。

私は、生まれは東京なのですが、中学・高校時代は岩手県の塾も予備校もないような小さな町にいました。そのようなバックグラウンドがあるので、若者が将来のことを考えるときに、情報にアクセスできずにチャンスを逃してしまうことが不公平だと感じています。学生から社会人になるのは大きな転換点です。そのときの意思決定は、なるべく公正な形で行われてほしい。

例えば、本当はそのジョブで活躍できる特性があるのに、面接の基準が不安定だったり、担当者がエントリーシートを主観で捉えたりすることで見落とされることがあります。そのような形で人の将来が左右される状況に憤りに近いものを感じ、数学的アプローチで選抜研究に取り組もうと思いました。

「ストレス耐性が高ければいい」のか?

その人が活躍する環境を特定してこそ、意味ある選考になる

科学的な就職選抜を行うと、企業にどのような効果が期待できるのでしょうか。

新卒採用では応募者が「『人となり』がいい」と評価されることがありますね。実はこれは、すごく前の人間理解の方法なんです。学術的にはパーソナリティ研究と言いますが、パーソナリティの訳語として「性格」「人格」の前に使われた言葉が「人となり」です。

19世紀末頃から、人間の性格はいくつあるのかという議論がなされるようになり、その後「ビッグ・ファイブ」という有名な理論ができました。辞書に載っている性格を示す約4,500の語をグルーピングして分類したことに端を発する理論で、外向性、協調性、誠実性、情緒安定性、開放性という五つの要素のことです。この組み合わせで、その人の性格を表すことができると言われています。

ビッグ・ファイブが仕事のパフォーマンスや職務満足感とどれほど関係するのか、という研究も海外ではかなり進んでいます。メタ分析に用いられた結果も数千という規模であります。主観に頼って採用するより、こうしたデータを活用したほうが確実に人を見極めることができ、自社で活躍する人材を見つける近道になります。

その人の特性を仕事のパフォーマンスなどと絡めて評価するのがいいのですね。

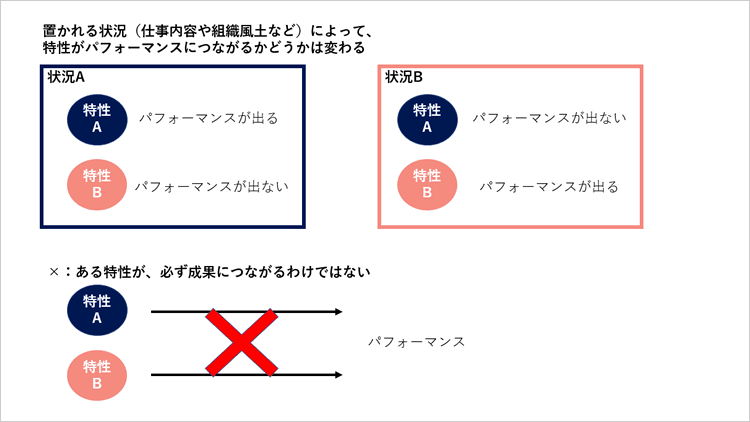

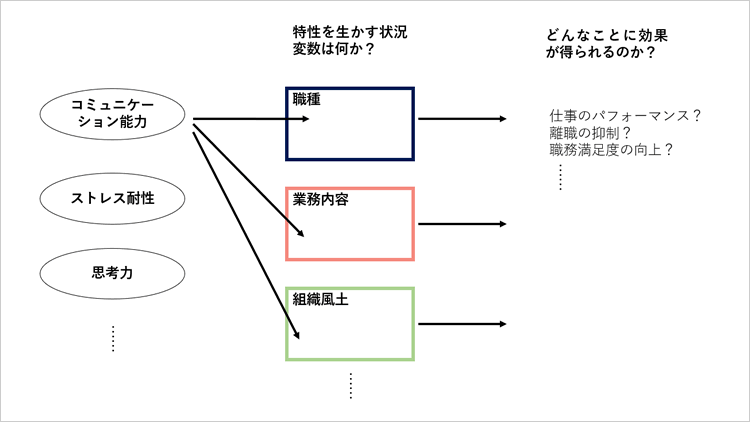

はい。ただ、特定のパーソナリティがパフォーマンスにつながるかどうかは、組織やジョブなど、その人が置かれた状況によって異なることもわかっています。どれだけコミュニケーション能力が高い人でも、環境によっては活躍できないことがあります。特性とパフォーマンスは直結しているのではなく、状況変数を媒介してつながっているのです。

ここでいう状況変数とは、職務内容(ジョブ)や会社の組織風土、周囲の人間関係などの要素です。適性検査を実施している企業は多いと思いますが、「性格がこうだから合格/不合格」といった「直線的思考」になっていて、間にある状況変数が考慮されていません。日本はメンバーシップ型採用が多くてジョブが特定されていないので、なおさら適性検査の精度は落ちてしまいます。

自社で活躍することを見込んで採用した人材が、入社してみたらミスマッチだったという事例も、状況変数が考慮されていないためなのでしょうか。

そういう面もあります。新卒の場合は業務経験がないので、知的能力と性格の二つを測ることが多いのですが、どちらも置かれる状況によってどう発現するかが変わります。

例えば、激務で体育会系の風土を持つ企業があったとします。同じ能力や性格を評価されて入社しても、体育会系のノリでハードワークも楽しんで成績を上げられる人と、どうしても合わずに辞めていく人がいると思います。このように、環境によって「合う・合わない」は必ずあるのに、選抜になると忘れ去られて、「この能力・性格の人は活躍できる」という直線的な思考になってしまうのです。

では、現在一般的に使われている適性検査はあまり参考にならないのでしょうか。

直線的思考で考えているうちは、精度は低いと思います。例えば、「ストレス耐性」という概念がありますよね。経団連の2018年の調査 によると、企業が新卒採用選考で重視する要素の第6位にストレス耐性がランクインしています。

ただストレス耐性も、個別的状況にかなり依存します。最近よく聞くようになったHSP(ハイリーセンシティブパーソン)もストレス耐性に密接に関連する概念なのですが、「HSPが高く、ストレス耐性が低い人」はこれまでの採用では、敬遠されることが多かったと思います。

ただ、ひと口に「ストレス耐性」と言ってもその性質はさまざまで、研究が進むにつれて、性質により活躍する状況があるとわかってきました。私が関わった国内メーカーでは、ストレス耐性の低い営業職が活躍していたんです。

営業職こそ、ストレス耐性が高くないと務まらないというイメージがあります。

はい、営業する内容にもよると思います。このメーカーの製品は何千万円とするので、お客さんも不安でいっぱいです。この会社で買っていいのか、この営業社員に任せていいのかなどと、いろいろなことを考えます。そのような商談を成功させるには、些細な会話や雰囲気の変化から、顧客の心の動きを感じたり、誰が意思決定の主導権を握っているのか察したりする敏感さが役に立ちます。その営業社員は、「とても小さな変化にも気づき、ストレスを感じやすい」という特性がありました。つまり、ストレス耐性という「一面的で大まかな概念」から捉えてしまえば、ストレス耐性の低い人です。しかし、この人の仕事の状況では、この敏感さは、ストレスに弱くて仕事にネガティブな影響を与えるものではなく、仕事にポジティブな影響を与えるものなのです。

こういう個別的なパフォーマンス測定は、現行の適性検査の粗いロジックからは出てきません。適性検査を有効活用するなら、どのような状況に置かれるのかを踏まえた判断が必須です。

自社の「活躍メカニズム」を探求し、妥当性のある採用選考を

自社で活躍する人材を科学的に選抜するために、人事はどのような視点でエントリーシートや適性検査、面接などの試験を設計・実施すべきでしょうか。

結局のところ、何が大切なのかと聞かれたら、私は根本になる概念は二つしかないと思っています。「信頼性」と「妥当性」です。

妥当性は、例えば「心理的安全性」という概念が出てきたとき、それが仕事のパフォーマンスをどう高めるのかに着目します。仕事のパフォーマンスを変数としたときの心理的安全性との関連などを調べることを、心理学領域では妥当性と呼びます。心理的安全性にしても他の概念にしても、この妥当性が勘案されていない実践例が多い。

ある概念や理論を取り入れるとき、仕事のパフォーマンスや離職の抑制、職務満足度の向上などの成果の変数を設け、それとの関連を探っていく必要があります。ただ、先ほどの適性検査の話と同じで、「心理的安全性がある=仕事のパフォーマンスが上がる」という直線的思考では意味がありません。組織の状況などの状況変数にはどのようなものがあって、どのような状況なら適切な効果が得られるのかというモデルを設計しないといけません。このメカニズムの探求を地道に行うことが、妥当性の向上につながります。

壮大な話に聞こえるかもしれませんが、まずは、「自社の状況が他の会社とどう違うか」を考えることがスタートです。同じ営業職でも会社によって職務内容や働く環境は変わりますし、自社内でも営業職と技術職では適したスキルやパーソナリティが異なりますよね。それなのに、営業職の条件を技術職に適応しようとするのは、メカニズム違いです。

自社の仕事の特徴を議論した上で、状況変数を明らかにして、媒介効果などを含んだ統計的な分析も組み込むとよいでしょう。統計的な分析は少し難しいので専門家に依頼するのがよいと思います。議論して、自社特有のモデルを探っていく作業は企業にできることだと思います。

例えば、人と話す仕事であれば、成果との間に人と話すことに関する変数があるはずです。発話内容、スピード、表情など。その変数を特定していき、パーソナリティや知的能力と成果の間のブラックボックスを埋めていく。これをAIに任せてしまうと、結論は出せても、そこまでの過程、理論が解釈できないことが多い。自社でブラックボックスの中にある変数の仮説を立てた上でAIを導入しないと、今のブラックボックスが、別のブラックボックスに置き換わるだけになってしまいます。

採用の場面で、特性が成果に結びついているかを調べるときによく使われる指標はあるのでしょうか。

業績や人事評価、CWB(Counterproductive Work Behavior)などがあります。CWBは海外ではメジャーな指標なのですが、日本語では「非生産的職務行動」といいます。具体的には、勤怠が悪いという基礎的な行動や、自分の業務だけ行って他人を助けないこと、生産性を下げるさぼり、不正の隠蔽などもCWBの一つです。このCWBを成果変数としたときのエントリーシート評価との関係、面接との関係などを確認するというアプローチをとることができます。

入社した時点でデータが途切れてしまい、採用後の活躍まで追えていない企業も多いですね。

実務的な話になりますが、採用と教育で部署や担当者が違う企業は多いですね。データが統合されていればよいのですが、それぞれの担当者が検証をせず、自分の業務だけに集中しているという問題もあります。

科学的な選抜によって、母集団形成も好影響

よりよい人材を選抜するには、自社に適した人材が多く含まれた母集団形成も必要かと思います。科学的な選抜設計を進めることで、採用広報や母集団形成に期待できる効果はありますか。

一番大きいのは、選抜研究を進めることで、求める人物像を明確化できることだと思います。先ほどの国内メーカーの例のように、ストレス耐性が低い人も活躍していることを会社説明会などで伝えると、その特性を自認している学生が「ここなら自分の良さを生かせるかもしれない」と希望を持つことができます。一方で、標準的な考えのまま「営業職なので打たれ強い人を求めています」と言っていると、本当は活躍できる人が母集団に含まれていても、早期に離脱してしまいます。

もちろん、組織にはさまざまな役割があり、活躍する人のパターンは複数あります。その国内メーカーでは、ストレス耐性が低く敏感さを武器にしている人を「地味系スター」と呼んでいます。一方、真逆の「派手系スター」もいます。ストレス耐性が高く、パワーがあって、いわゆる営業職らしい人たちが派手系スターです。さらに「情報処理系スター」という人は、営業的なパワーは弱くても、お客さんが欲しそうな情報が頭にストックされていて、情報力で勝負しています。

過去のコンピテンシーモデルは活躍する人物像が単一的で、活躍できる人とできない人という線が引かれていました。この企業のように複数の活躍パターンを検討していると、以前であれば不合格にしていたような学生でも「地味系スターになれそうだね」などと多角的な議論ができるようになります。

採用選考をオンラインで行うことも一般的になってきました。オンラインで科学的な選抜を実現するために、考慮すべきポイントはありますか。

オンライン化で最も影響を受けたのは面接だと思います。オンライン面接について研究したことがあるのですが、実は対面の面接よりもオンラインのほうが、信頼性が高かったんです。信頼性というのは、複数の面接者がいた場合も、全員が同じ評価軸で判断し、同じ評価を下せるということ。オンラインは情報が捨てられる度合いが大きく、見た目、生声のトーン、雰囲気、ボディランゲージなど、対面面接で評価に影響する非言語情報があまり見えません。結果的に、発話内容に注目する傾向があり、面接者の判断が割れにくくなるということです。

判断が割れないのは良いことなのでしょうか。

必ずしもそういうわけではないと思います。捨てられた情報の中に、重要な特性があるかもしれませんから。オンラインか対面かという議論以前に、前提として面接という選抜方法によって、企業が何を評価することを目指しているのかという概念を整理しなければいけません。それがオンラインで測定可能なのか、不可能なのかを検討して初めて手段を選ぶのがよいでしょう。今はオンライン化が社会からの要請としてあるので、判断が難しいところではありますが、オンライン面接が働き方のアピールになるからといった理由では、選ばないほうがいいと思います。

非言語コミュニケーションが大切なジョブであれば、対面の面接のほうが向いているということですね。

営業職の職務シーンに目を向けてみると、対面商談が成功する要因は、発話内容だけではなく、その人の「間」やボディランゲージ、呼吸の合わせ方も大切ですよね。相手がまだ話し終えていないうちから話し始めてしまうようでは、どれだけ話の内容が素晴らしくても、成果にはつながりにくい。相手とのラポール形成において大切なものを感じる力を重視する営業手法であれば、対面のほうが好ましいでしょう。

科学的な選抜と聞くと、ハードルが高く感じてしまう人事の方もいるかもしれません。採用選考をよりよくしていきたいと考えている方々にアドバイスをお願いします。

0から選考を作ると大変ですが、世の中にはすでにいい材料が山ほどあります。すでにある理論や概念、論文などを活用すれば、実はそれほど難しいことではないかもしれません。

一番強調したいのは、メカニズムを明らかにすること。エントリーシートのブラックボックス、適性検査のブラックボックス、面接のブラックボックス。あらゆるブラックボックスから脱することが理想ですが、初めから全てを科学的に解明することは難しい。まずは特定の項目を絞って、仕事のパフォーマンスの関連を調べながら一つひとつ検討を積み重ねていくことが科学的アプローチへの第一歩です。

(取材:2022年8月23日)

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント