ナーチャリング

ナーチャリングとは?

「ナーチャリング」とは、育成する、養育するという意味を持つ「nurture」に由来し、潜在顧客から見込み顧客へ、見込み顧客から既存顧客へと引き上げていくことをいいます。マーケティング領域で「リードナーチャリング」(リード:見込み顧客)と使われることが一般的です。顧客の検討度を上げていく意味では人材採用にも通じる点があり、最近では企業が応募者の入社志望度を上げていく際にも「ナーチャリング」が使われるようになってきました。

応募者は「どうしても受かりたい」わけではない

志望度を引き上げるためのプロセス設計を

見込み顧客を育てるマーケティング手法はアメリカが発祥ですが、なぜ日本でも注目されているのでしょうか。背景には、情報収集プロセスの変化や購買プロセスの長期化などがあります。かつて日本には、玄関先にやってきた訪問販売の営業の話を聞き、その場で商品を購入していた時代もありました。しかし現在はインターネットが普及したことで、消費者が能動的に情報を得て自分の都合の良いタイミングで商品を購入することができるようになり、購買までのプロセスがより厳格になっています。

採用についても、同様のことがいえます。かつての採用は今よりクローズドなもので、大学と企業が連携して行っていたケースも少なくありませんでした。また、一定レベル以上の大学に通う学生にしか門戸が開かれていないことや、性別による機会の不均等もありました。しかし現在では、応募者がインターネットを通じて能動的に情報を集め、より自由に就職活動ができるようになっています。

情報がオープンになったことで、企業はより多くの応募者に会うことができ、応募者は自由に企業を選ぶことができるようになったわけです。一方、企業と応募者双方が査定しやすい世の中になることで、一部の魅力的な企業・応募者へ注目が偏り、それ以外の企業・応募者のチャンスが減ってしまう可能性もあります。

そこで役立つのが、ナーチャリングです。「企業名を知っていた」程度のレベルの応募者を「ぜひ入社したい」という志望レベルにまで引き上げるのです。株式会社アイデム 人と仕事研究所の新卒採用に関する調査によると、応募者の77.3%は「応募当初より志望度が上がった会社がある」と回答しています。また、志望度が上がった段階は「面接・試験段階より前(会社説明会等も含む)」が48.1%、「面接・試験段階」が47.6%という結果でした。

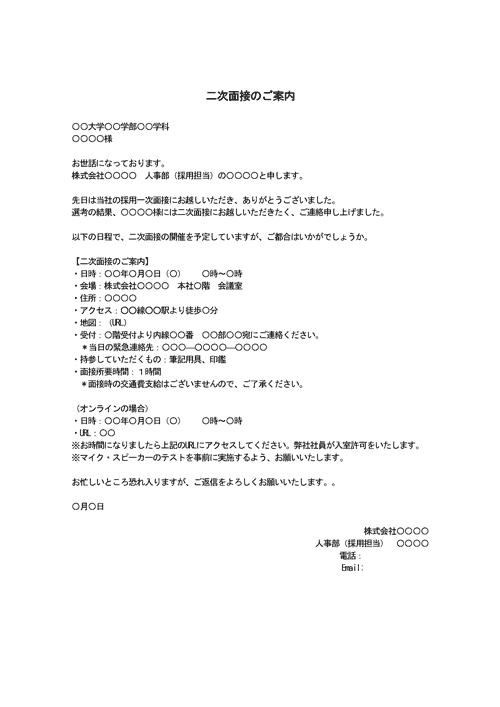

応募者は、志望度が高い人ばかりではありません。採用プロセスの中に社員交流やカジュアル面談を交えるなど、自社のカルチャーを伝える機会を設け、意識を醸成するナーチャリングのフェーズを採用プロセス中に意識的に取り込んでいくことが大切です。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント