見直しが求められる転勤制度

ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 研究員 河岸 秀叔氏

1――転勤の現状整理

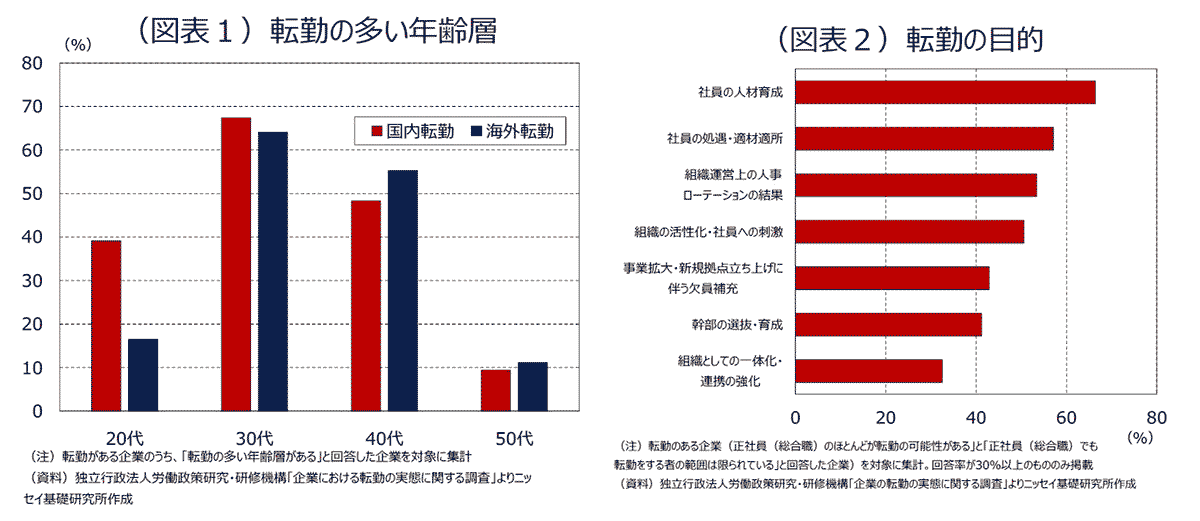

人事院の2022年度分民間給与実態統計調査によれば、企業のうち46.2%が転勤制度1を設けていた。従業員500人以上の企業では、77.7%に上った。また、一部の企業では、特定の年代で転勤が多く発生する傾向がある。転勤は主に30代・40代が中心だが、20代の国内転勤も珍しくない(図表1)。

企業が転勤を行う理由は、大きく分けると、事業上の都合と人材育成の2点である。特に人材育成を重要視する企業は多い(図表2)。転勤経験のある社員は転勤未経験社員と比べて、マネジメント能力・業務遂行能力が優れていると考えられているようだ2。

1 本稿においては、転居を伴う配置転換を転勤、伴わないものを異動とする。

2 佐藤博樹. ダイバーシティ経営推進のために求められる転勤政策の検討 研究の概要とアンケート調査結果. 中央大学2017. p20

2――転勤を取り巻く従業員の意識変化

2.1 転勤をやむを得ないと考える人は減少

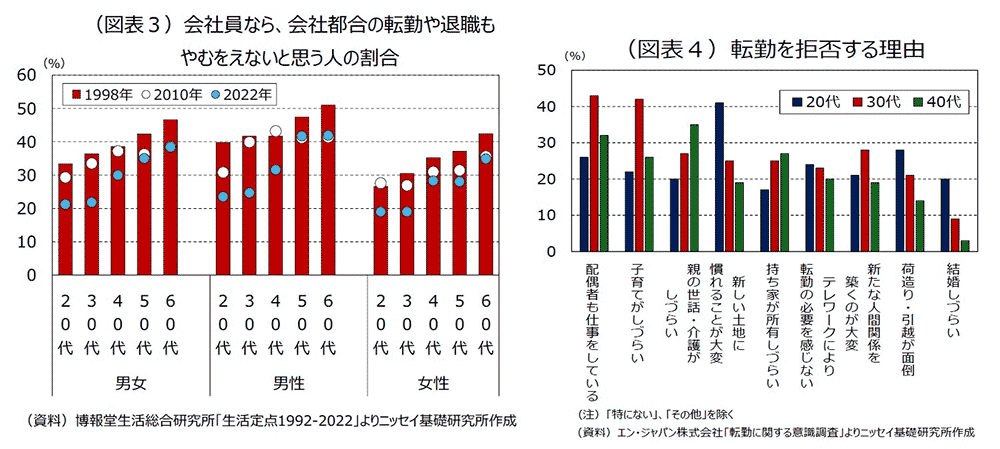

本人の同意の有無にかかわらず、従業員が転勤辞令に従うことは、日本のメンバーシップ3型雇用において一般的であった。実際、1998年には、20代・30代の約30%~40%、50代・60代の約半分が、会社都合の転勤をやむを得ないと考えていた(図表3)。しかし、近年、こうした価値観が変化している。ほぼ全ての年代で、転勤をやむを得ないと考える人は減少した。

主な背景には、家族の在り方と人口構造の変化により、転勤が家族に与える負担が以前より重たくなったことが挙げられる(図表4)。

3 メンバーシップ型雇用の特徴には以下が挙げられる。「職務、労働時間、勤務地が原則無限定。新卒一括採用で「入社」、社内に配転可能である限り、解雇は正当とされにくい。一方、残業拒否、配転拒否は解雇の正当な理由。実定法規定にかかわらず、労使慣行として発達したものが判例法理として確立」浜口桂一郎.今後の労働法制の在り方. 内閣府産業競争力分科会第1回有識者ヒアリング配布資料.2013. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou_hearing/dai1/siryou2.pdf .(参照2022-03-07)

2.2 なぜ、従業員は転勤を回避するのか

従業員が「転勤を拒否する理由」を見てみると、(1)配偶者も仕事をしていること(共働き) (2)子育て (3)親の介護 (4) 新しい土地への適応の4点が、ほぼ全ての年代に共通する(図表4)。特に近年、共働きや親の介護を行う従業員が増加している。

2.3 家族負担の増加(1)共働きの普及

転勤は元々、片働き世帯が太宗を占め、家族帯同の赴任が一般的であった時代に適合するように設計された。しかし、1990年以降、共働き世帯数は片働き世帯数を上回り、2022年には70.1%の世帯が共働きとなった。このような社会の大きな変化で、転勤による家庭への負担が増した。

共働き世帯のどちらかが単身赴任になれば、残るもうひとりはワンオペ育児と仕事を両立させなければならない。片働き世帯であってもワンオペ育児4を強いられることになる。

また、共働き世帯が家族帯同の転勤を選択すれば、夫婦どちらかのキャリアの断念に繋がる。特に女性の影響が大きく、夫に帯同し、妻が仕事を辞めるケースは、年間約2万件とされる5。確かに、勤務地変更や休職制度などの社内制度を活用すれば、就業の継続や、将来的な復帰を目指すこと自体は可能だ。しかし、こうした制度の利用可否は企業の都合に左右されることが多く、従業員が希望通りに利用できるとは限らない6。

4 子育てが女性に偏った状態のこと

5 太田聰一.転勤による妻の無業化について. リクルートワークス研究所.2017. https://www.works-i.com/column/panelsurveys/detail013.html . (参照2024-03-08)

6 川端由美子. 配偶者の転勤に対する諸制度とその課題―異動、休職、再雇用の観点から.日本労働学会誌vol19 No.1. 2018.p11

2.4 家族負担の増加(2) 従業員も介護の担い手に

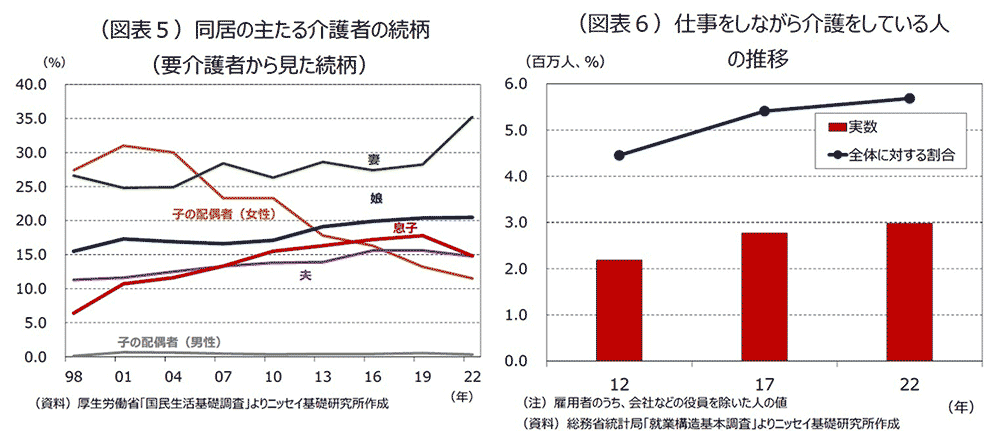

超高齢化社会の進行により、要介護認定者数は、2022年までの20年間で約426万人増加した。こうした中、家庭内における介護の担い手が変化している。2000年代においては、主な介護の担い手は子の配偶者・妻であった(図表5)。しかし近年、妻の次いで娘・息子による介護が漸増しており、仕事をしながら介護をする人も増えてきた(図表6)。また、従業員から企業に寄せられた転勤配慮の要望のうち、75.6%が「親等の介護」であった7。こうしたことから、介護で親元を離れられない従業員が増えていることが分かる。

7 独立行政法人労働研究・研修機構. 企業の転勤の実態に関する調査.2017.p15-21、複数回答が可能。

3――動き出す転勤の見直し

3.1 企業で進む見直しの動き

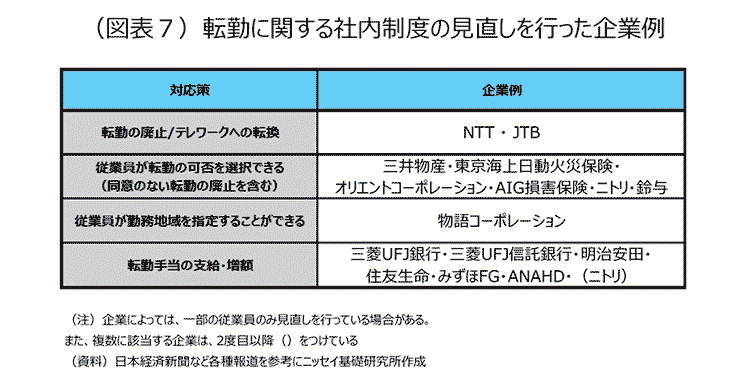

一部の企業では転勤の在り方について見直す動きも見られる。見直しの方向性には、 (1)テレワークの推進や完全移行により、転勤の廃止やテレワークに転換する (2)従業員が転勤の可否を選択可能にする (3)従業員が勤務地域を指定し、希望地域内のみの転勤とする (4)転勤や単身赴任者に対する手当の新設や増額を実施する、などが挙げられる(図表7)。

例えば、ニトリHDでは、従業員が転勤の可否を選択できるだけでなく、選択による給与差をつけていない。転勤が可能な社員が、実際に転勤した場合の手当を拡充し、転勤にインセンティブを設けることで、同意のない転勤の排除と全国転勤を両立させている8。

8 ニトリHD.ワークライフバランスの推進:転勤なし・報酬の減額なしの「マイエリア制度」を3月より導入.2023.https://www.nitorihd.co.jp/news/items/f1825ba4bc3715e2e1d04678fdb49090.pdf .(参照2024-03-08)

3.2 なぜ、企業は見直しを進めるのか(1) 社会的な要請

日本のメンバーシップ型雇用において、企業は労働契約や就業規則に定めることで、配置転換を命じる権利(配置転換権)が認められる。配置転換権は強力で、従業員を退職に追い込む「不当な動機・目的」などに該当しない限り、従業員は拒否することができない9。

それでも転勤を見直す主な理由には、働き方改革を推進する社会の要請や人手不足がある。

働き方改革は、少子化と密接に関係している。例えば、男性の家事・育児分担割合が高いほど出生率は高くなる10。政府の「こども未来戦略」は、少子化対策として、夫婦が協力して子育てを行う社会を目指すことの必要性を指摘する。

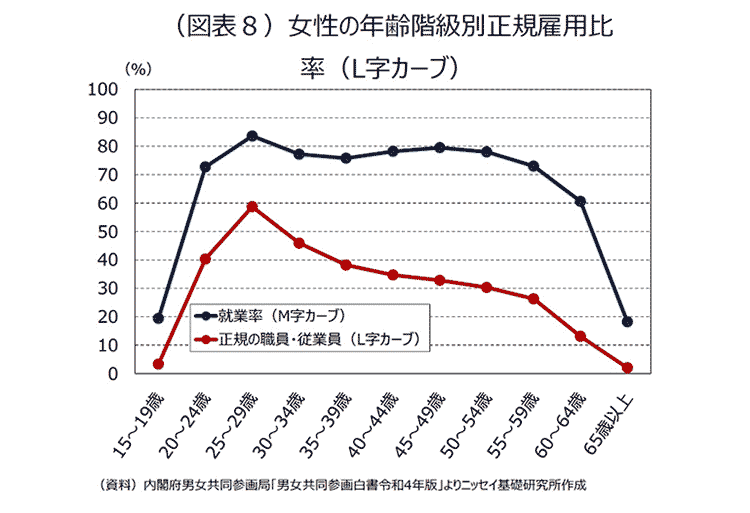

また、女性の就業継続を支援することは、少子化・経済成長のいずれの観点からも重要だ。キャリアを中断すれば、正規雇用に戻るのは簡単ではない(図表8)。非正規化による男女の賃金格差は、子育て世帯の収入を減らし、結婚や出産の壁になる。また、非正規化は就業調整などを招き、効率的な労働供給を妨げる11。転勤によるワンオペ育児やキャリアの中断を見過ごせば、少子化・経済の停滞を助長することになる。転勤を見直すことには社会的な意義がある。

9 リクルートワークス. 転勤のゆくえ.Works134号.2016.p6-19

10 内閣府.主要国の男性の家事・育児等労働時間割合と合計特殊出生率. 選択する未来2.0 第4回会議資料 参考資料➁ . 2020-04-09. p5

11 河岸秀叔 . 配偶者手当を支給する企業が減っていることを知っていますか.ニッセイ基礎研究所HP.2024-02-06を参考にされたい。

3.3 なぜ、企業は見直しを進めるのか(2) 人手不足

転勤の存在は、人材の定着や獲得にも悪影響を与えている。転勤を理由とした退職の経験率は9%と、対2019年比で3%pt増加した12。また、就職活動においても、「転勤が多い会社に行きたくない」と回答した学生は、2014年卒の18.7%から、2024年卒で29.6%と10年で増加している13。

このように、従業員の同意のない転勤は、従業員・社会いずれの観点から見ても、持続可能性を失いつつある。企業は、転勤の意義や在り方を見直す時期に差し掛かっている。

12 エン・ジャパン株式会社. 『エン転職』1万人アンケート(2022年6月)転勤に関する意識調査. 2022. https://corp.en-japan.com/newsrelease/2022/29780.html . (参照2024-03-07)

13 株式会社マイナビ. 2024年卒大学生就職意識調査.2023. https://career-research.mynavi.jp/reserch/20230425_49065/ . (参照2024-03-12)

3.4 転勤の検証を

企業が見直しを実施するにあたっては、まず転勤そのものの必要性を検証することが重要だ。実態の把握や転勤目的の明確化、効果検証を通じて、真に必要な転勤を絞り込むことができれば、同意のない転勤の廃止や転勤手当の削減などに繋がる。

今後、労働人口はさらに減少する。企業にとって、従業員の確保は今以上に死活問題になる。転勤の検証・見直しは、従業員や社会、そして企業自身にとって決して悪い話ではない。むしろ、人手不足の時代を生き残るにあたって、転勤の見直しはひとつの選択肢になり得るのではないか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

ニッセイ基礎研究所は、年金・介護等の社会保障、ヘルスケア、ジェロントロジー、国内外の経済・金融問題等を、中立公正な立場で基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しているシンクタンクです。現在をとりまく問題を解明し、未来のあるべき姿を探求しています。

https://www.nli-research.co.jp/?site=nli

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント