裁判所から「債権差押命令」が届いたら、どう対応すべきか

ある日突然、裁判所から「債権差押命令」と題された物々しい書類が届き、困惑した経験はありませんか。これは従業員の借金などを理由に、会社に給与の一部を直接債権者へ支払うよう命じる法的な通知です。初めて受け取る担当者の方は「まず何をすべきか」「計算はどうするのか」と不安になることでしょう。対応を誤ると、会社が債権者への支払義務を負うなど、思わぬトラブルに発展するリスクもあります。本稿では、債権差押命令を受け取った人事・労務担当者が、法的な義務を果たしつつ、リスクを回避するために取るべき対応を、具体的なステップに沿って分かりやすく解説します。

突然の「債権差押命令」――まず何をすべきか? 初動対応の3ステップ

「債権差押命令」が届いたら、冷静かつ迅速に対応しなければなりません。会社は法律上「第三債務者」という立場になり、誠実な対応義務を負います。まずは以下の三つのステップを着実に進めます。

ステップ1:届いた書類(債権差押命令)を正確に読み解く

まず、送達された書類が法的な効力を持つ「債権差押命令」であることを確認します。通常、「債権者」「債務者(従業員)」「第三債務者(会社)」が記載されており、どの裁判所から、誰のどの債権(貸金、養育費など)について、いくら請求されているのかが記されています。

特に重要なのが「請求債権目録」です。債権者が従業員に対して持っている債権の総額が記載されています。この金額に達するまで、会社は給与から支払い(または供託)を続ける義務を負うことになるので、内容を正確に把握してください。

ステップ2:従業員本人への事実確認と今後の流れの説明

次に、差し押えの対象となっている従業員へ、プライバシーに最大限配慮した形で事実を伝えます。他の従業員に内容が漏れないよう、個室で面談するなどの配慮が必要です。目的は本人を責めることではなく、会社として法的な手続きを進める必要があることを説明し、認識を共有することです。

面談では、「会社が債権差押命令を受け取ったこと」「今後、給与の一部を天引きし、債権者への支払いや供託を行うこと」「これは会社の義務であること」を伝えます。従業員から「自分で払うので、給料を満額支給してほしい」と懇願されても、絶対に応じてはいけません。命令を無視して本人に支払うと、後から債権者に「差し押え分を支払え」と請求され、二重払いのリスクを負うことも考えられます。

ステップ3:「陳述書」を期限内(2週間以内)に返送する

債権差押命令には、通常「陳述書(または陳述催告書)」が同封されています。これは、会社(第三債務者)に対し、差し押え対象の給与債権の有無や額、他に差し押えが入っていないかなどを回答させるための書類です。この陳述書は、債権差押命令を受け取ってから原則として2週間以内に裁判所へ返送する必要があります。

仮に提出しなかった場合、直ちに刑事罰や損害賠償責任を負うわけではありませんが、債権の存在や内容を争う機会を失う可能性があります。裁判所から再度提出を命じられることもあり、対応が遅れると裁判手続きや供託にも支障が出る恐れがあります。記載に不安がある場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談してください。

【最重要】差し押え可能額はいくら? 複雑な計算方法を具体例で解説

人事担当者が最も頭を悩ませるのが、差し押さえるべき金額の計算です。民事執行法では、従業員の生活を保障するため、差し押えが禁止される範囲が定められています。計算を間違うとトラブルの原因になるため、正確に理解しておく必要があります。

基本となる「手取り給与額」の算出方法

差押可能額を計算する大前提となるのが「手取り給与額」です。これは、単に銀行に振り込んでいる金額とは異なります。法律上の手取り額は、給与や賞与の総支給額から、所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)といった法定控除金を差し引いた金額を指します。

ここで注意すべきは、財形貯蓄や組合費、社宅費といった労使協定に基づく控除(いわゆるチェック・オフ)は、手取り額の計算上、差し引くことはできない点です。あくまで総支給額から法定控除金のみを引いた額が計算のベースとなります。

差し押えが禁止されている範囲(原則4分の3)と計算例

原則として、差し押えが禁止されているのは手取り給与額の4分の3です。つまり、会社が差し押さえて債権者に支払うことができるのは、残りの4分の1となります。

裁判例や実務上、非常勤や年金受給者など一部の例外的な雇用形態については、差し押え禁止の判断に際し、個別の事情を踏まえることがあります。実務では、法定控除額の適正な算定が特に重要なため、源泉徴収票や賃金台帳を基に正確な確認を行ってください。

【具体例】

総支給額:40万円

法定控除金(所得税・住民税・社会保険料の合計):8万円

手取り給与額:40万円-8万円=32万円

差し押え可能額:32万円×1/4=8万円

注意すべき例外:手取り額が多い場合と養育費などの差し押え

上記が原則ですが、いくつか重要な例外があります。

(1)手取り額が44万円を超える場合

手取り月額が44万円を超える場合は、計算方法が変わります。手取り額から33万円を控除した残りの全額が差し押えの対象となります。

【具体例】

手取り給与額が50万円の場合

差し押え可能額:50万円-33万円=17万円

(2)養育費や婚姻費用などの場合

差し押えの原因が、養育費や婚姻費用、扶養義務に関わる費用である場合は、従業員の生活保障の必要性が相対的に低いと判断され、差し押え可能額の範囲が広がります。原則として、手取り給与額の2分の1まで差し押さえることが可能です。手取り額から33万円を控除するというルールも適用されず、常に手取り額の2分の1が上限となります。

複数の差押えが競合したら? 「供託」でリスクを回避する

一人の従業員に対して、複数の債権者から債権差押命令が届いたり、既に差押命令がある中で別の差押命令が届いたりすることがあります。このような状況で、安易にいずれかの債権者に支払ってしまうと、後に他の債権者から支払いを求められ、会社が損失を被るリスクがあります。

会社が負う「二重払い」のリスクと供託の必要性

差し押えが複数ある場合、会社(第三債務者)は、どの債権者にいくら支払えばよいのかを自ら判断することはできません。債権者間の優先順位や配当割合は、法律に基づき裁判所が決定すべき事項です。

会社が独自の判断で特定の債権者に支払ってしまうと、他の債権者から「本来なら我々にも配当されるはずだった」として、その分の支払いを求められる可能性があります。この「二重払い」のリスクを確実に回避するために用意されている制度が「供託」です。

「供託」とは何か? そのメリットと手続きの流れ

供託とは、会社が差し押さえた金銭を、債権者に直接支払う代わりに、法務局に預ける手続きのことです。供託をすることで、会社は法的に「支払義務を果たした」ことになり、その後の債権者間での配当手続きから完全に離脱することができます。前述した二重払いのリスクや、債権者間のトラブルに巻き込まれるリスクを回避できるのが最大のメリットです。

手続きは、会社の所在地を管轄する法務局で行います。供託書を作成し、差し押さえた金銭と共に提出します。手続きが完了したら、その証明書(供託書正本)を、債権差押命令を発した裁判所(執行裁判所)に提出(事情届)する必要があります。手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。

なお、供託された金銭については、供託時点から利子が付くことはなく、債権者への分配手続きは裁判所や供託官によって進められます。供託を行った会社は、法的に支払義務を履行したものとされ、以後の関与を求められることは原則ありません。ただし、事情届(供託を行った旨の通知)を裁判所に提出する必要があるので、供託書正本の写しなどの控えを必ず保管しておく必要があります。

差し押えを受けた従業員への対応と、人事部門が陥りやすい注意点

法的な手続きと並行して、人事担当者には従業員への対応も求められます。ここでの対応も、企業の姿勢が問われる重要なポイントです。

「給料差し押え」を理由に従業員を解雇できるか?

管理職などから「問題を起こしたのだから解雇すべきだ」という声が上がるかもしれませんが、給与を差し押さえられたことのみを理由とする懲戒解雇は、原則として認められません。

借金などの金銭問題は、あくまで従業員の私生活上の行為です。その行為が、会社の業務に直接的な支障を与えたり、企業の社会的評価を著しく毀損(きそん)したりするなど、特別な事情がない限り、解雇は「懲戒権の濫用」として無効となる可能性が極めて高くなります。人事部門としては、法的な原則を社内の関係者に説明し、不適切な処分が行われないよう、適切にコントロールする必要があります。

ただし、従業員が経理・財務など会社の金銭管理に直接関与する職務に就いている場合や、再三にわたり差し押えが繰り返されて職務遂行や信用維持に重大な支障が出ている場合は、個別の状況に応じた対応が検討されることがあります。とはいえ、安易な懲戒処分や配置転換はトラブルの火種となるため、慎重な判断が求められます。

従業員のプライバシー保護と情報管理の徹底

給与差し押えの事実は、従業員にとって非常にデリケートな個人情報です。情報が社内で漏えいすれば、本人の名誉を著しく傷つけ、職場いじめや退職につながる恐れもあります。

給与差し押えに関する文書やデータは、アクセス権限を持つ人事担当者以外は閲覧できないよう、社内システム上で厳格に管理することが求められます。共有フォルダに保存する、紙の書類を無防備に放置するなどの行為は、重大な個人情報漏えいとなります。文書の保存期間や廃棄方法についても、社内規程に基づくルール整備が必要です。

人事部門には事実を知り得る者を必要最小限に絞り、厳格な情報管理を徹底することが求められます。担当者には守秘義務があることをあらためて周知し、安易に口外することは重大な人権侵害にあたると強く認識させる必要があります。従業員が安心して働き続けられる環境を維持することは、人事部門にとって重要な責務です。

この記事の監修

井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

人事のQ&Aの関連相談

給与差し押さえについて

質問する場所が異なりましたら申し訳ございません。

給与差し押さえ命令が来ている社員がいます。

指示された通り計算した金額を社員の給与から差し押さえし、毎月債権者に支払いしていますが、金額が多額のため...

- 表示なしさん

- 北海道 / 販売・小売(従業員数 5001~10000人)

給与差押えと欠勤控除について

従業員の給与が差押えられ、会社が第三債務者となりました。

しばらくは社保・税金を控除した後の4分の1を債権者へ支払っていましたが、体調不良から欠勤するようになり、有休もなくなったため欠勤で休んだ日の分...

- ひがしさん

- 東京都 / 建設・設備・プラント(従業員数 1001~3000人)

給与差し押さえの対象について

住民税滞納により、自治体から給与差し押さえをされている契約社員がおります。

この契約社員は、2019年7月入社で複数回契約更新をしており、2021年3月時点での契約期間は1年9ヵ月になります。

この...

- かそけきさん

- 東京都 / その他業種(従業員数 1001~3000人)

- 1

関連する書式・テンプレート

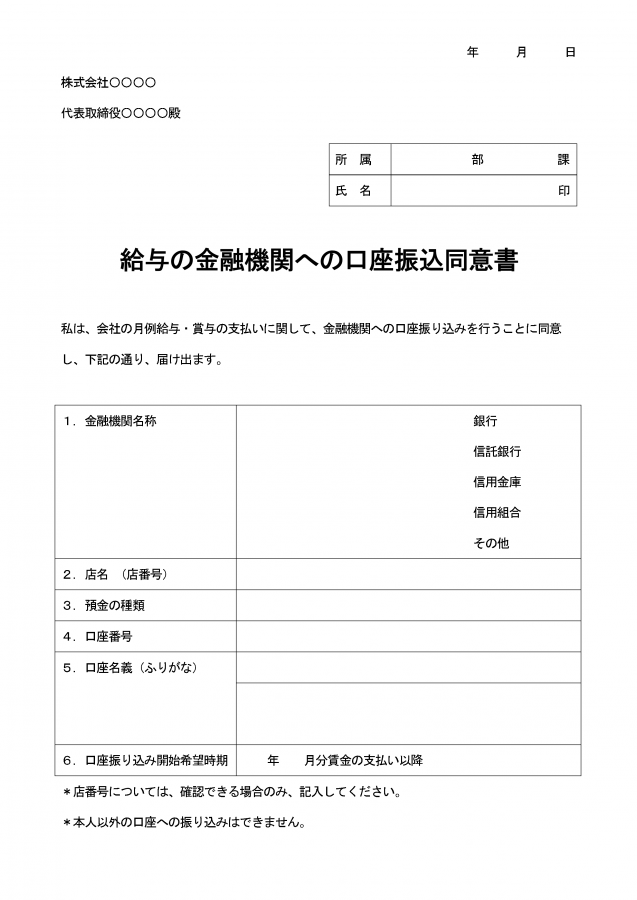

銀行口座への給与振込同意書

給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。

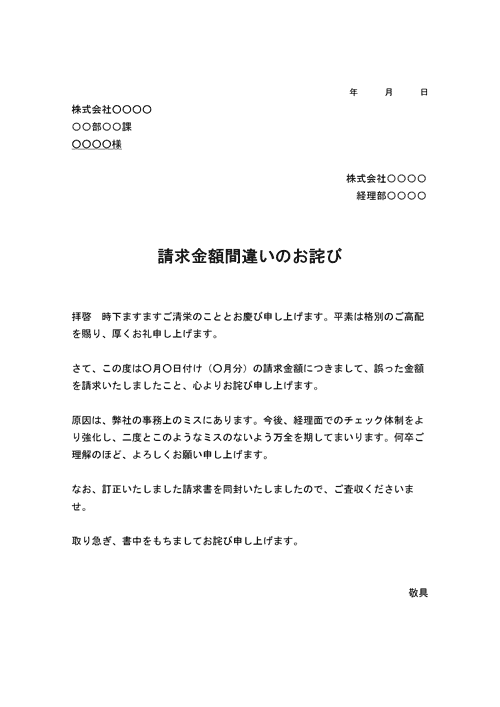

請求金額間違いのお詫び

取引先に送付した請求書の金額に誤りがあったことをお詫びするための文例です。

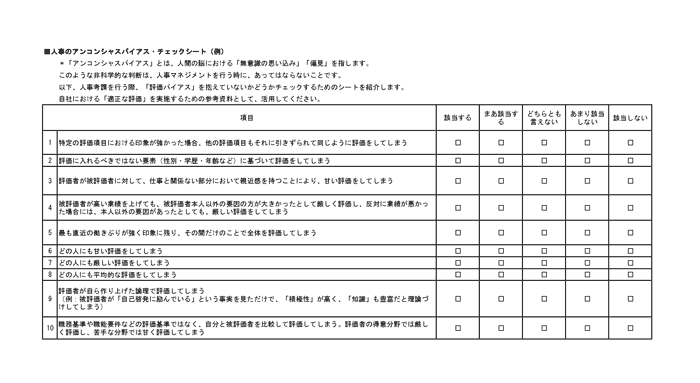

人事のアンコンシャスバイアスチェックシート

人事のアンコンシャスバイアスチェックシートです。

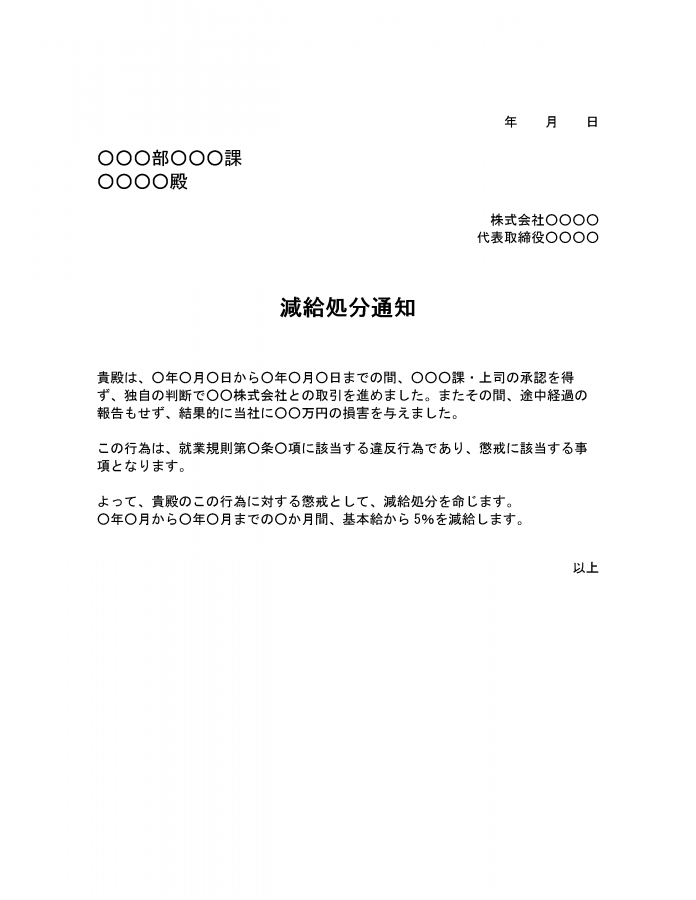

減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。

ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント