学生起業の原点は「劣等感」

企業と求職者の間にある「情報の非対称性」を排除し

求職者の意思決定に寄り添う

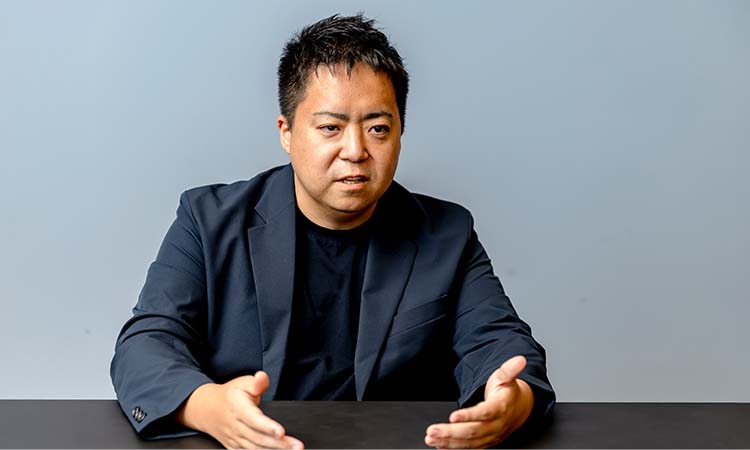

ポート株式会社 代表取締役社長CEO

春日 博文さん

就活生向け企業口コミサイト「就活会議」や就活ノウハウ情報サイト「キャリアパーク!」など、多くの就活生から支持を集めるメディアを運営する、ポート株式会社。法人には、人材紹介や採用コンサルティングを通じて採用活動を支援しています。代表取締役社長CEOの春日博文さんは、学生時代から個人で企業と学生とのマッチングビジネスを始め、大学卒業と同時に会社を設立しました。春日さんに、劣等感が根底にあったという起業の経緯や、求職者起点を徹底する同社の姿勢、採用やHRをとりまく課題などについて、お話をうかがいました。

- 春日 博文さん

- ポート株式会社 代表取締役社長CEO

かすが・ひろふみ/1988年埼玉県生まれ。学習院大学在学中に新卒採用支援業やプロモーション支援を個人事業主として開始。2011年、大学卒業と同時に株式会社ソーシャルリクルーティング(現:ポート株式会社)を創業。社会に「なくてはならない」事業を一つでも多く創造することを目指す。

学業での劣等感をバネに、ビジネスの世界で勝負をかけた学生時代

学習院大学在学中からご自身でビジネスを手がけていたそうですが、どのような経緯で始められたのでしょうか。

高校時代の話にさかのぼりますが、指定校推薦で学習院大学への進学ができるチャンスがありました。しかし、「もっと偏差値が高い大学に行きたい」という思いから、一般受験を選んだんです。ただ、現役では志望校に合格できずに浪人することになりました。また、自分なりに必死で勉強したのですが、翌年も第一志望の大学には合格できず、結果として進学したのが学習院大学。回り道が人生の糧になると言う人もいますが、私はこの1年間は無駄だったと振り返っています。

この経験から、「結果がすべてである」と痛感しましたね。これまでの人生を振り返ると、勉強でもスポーツでも突出した結果を残せていない。そのことに対する強い劣等感もありました。そこで、この先の人生では何か一つでも納得のいく結果を残したいと、強く思うようになったんです。

そんな中、大学1年生の5月ごろに、あるインターカレッジのビジネスサークルの新歓イベントに参加し、他大学の先輩で学生起業をしている方と出会いました。学生で起業するという選択肢は自分にはまったくなかったので、純粋に「こんな世界があるんだ!」と驚きました。

その方との会話で印象に残ったのが、「勉強は正解をインプットしてそれをアウトプットするものだが、ビジネスはまずアウトプットしてみてその中で必要なことを学んでいくものであり、全く別世界だ」という言葉でした。ビジネスは勉強とは全く別のルールで動くゲームなのだ、この世界で戦うことで自分の劣等感を打破できるかもしれない。そう強く思ったのです。

もともとビジネスに興味があったのですか。

いいえ、まったくありませんでした。父が学校の教員で、自分も教員になるつもりでいましたから。経済学部に進んだのは、合格したのがそこだけだったという理由です。もともとは教育学部や文学部など、教職を目指せる学部に入りたかったんです。ビジネスサークルに興味があったわけでもなく、本当に偶然友達が誘ってくれて参加してみたという程度だったと思います。

その後、そのサークルに入り、学生を対象としたビジネスコンテストの運営に携わりました。企業から協賛金を集める営業活動をしたり、参加学生を募ったり、審査員になってくれる先輩起業家を集めたり……。イベント運営に関わるさまざまな業務をゼロから経験する中で、「自分はこのフィールドでなら勝負できるかもしれない」という手応えを感じ始めました。インプット中心の学びではなく、まず行動してから学びを得て成果を出すというビジネスフィールド特有のサイクルが、自分に合っていると当時思ったんです。

協賛金を集める営業先は経営者や人事担当者が多かったのですが、イベント終了後も「学生と接点を持てる場があれば参加したい」と言われるようになり、採用や学生向けのプロモーションのニーズを感じ、これはビジネスチャンスになると考えて、大学2年生の頃から個人で事業を始めました。

サークルの活動とは別にビジネスを行っていたのでしょうか。

はい、個人事業として手がけていました。具体的には、学生と企業とのマッチングイベントの運営です。学生同士がサークル活動などを自由に告知し合えるメーリングリスト型の掲示板をつくって、運営していました。「告知するには、その団体から3人以上登録する」というルールにしたところ、会員数がどんどん増えて、1万人を突破しました。

そのメーリングリストを使ってイベントを告知すると、コンスタントに数十人の学生を集められるようになりました。企業とのマッチングイベントを開催して企業から参加費をいただく、というビジネスモデルでした。

ただ、当時はそれを仕事にしようとは全く考えていませんでした。教員になるという選択肢はビジネスにのめり込む中で消えていましたが、卒業後はどこかの企業に就職しようと考えていたので、学生時代限定のつもりでした。

「ソーシャルメディア×リクルーティング」の一点突破で起業

結果的には、大学卒業と同時に株式会社ソーシャルリクルーティング(現:ポート株式会社)を設立されています。

当初は就職せずに起業しようという気持ちがまったくなく、大学3年生になって就職活動を始めました。大学受験のときの話にも通じますが、「いい大学に行きたい」と同じように、「いい会社」、もっと言うと「みんながいいと思う有名な会社」に入るのが正解だと考え、就職活動をしていました。

一方で、「いつかは起業したい」という思いが心のどこかにあったのかもしれません。そのため、就職活動をするなかで、まずは最も力をつけられると考えられる会社に入って、圧倒的に経験を積みたいと考えていた部分もありました。個人事業を経験し、学生にしてはビジネス力も一定程度はあるほうだという自負もありました。ただ、従業員を雇っていたわけでもなく、赤字を出してまで規模を拡大する経験などもなかったので、すぐに起業してうまくいく自信がなかったんです。

あるベンチャー企業から内定をいただき、半年ほどインターンを経験しました。しかし、入社直前に辞退。素晴らしい会社だったのですが、インターン期間中に海外へ数ヵ国行き、さまざまな経験をしながら自問自答を繰り返した結果、「起業するなら早いほうがいい」と思うようになったのです。

というのも、社会人になると、年齢を重ねるほど経験が増え、役職や年収も上がります。一見、良いことのようですが、私はこれが起業することへのリスクにもなると感じました。初任給の金額はたかが知れていて、「今起業することのリスク」は何もない。さらに、「3年やってダメだったら、大学院に行ったと思えばいい」という考えがひらめいたこともあり、気持ちが大きく起業に傾いていきました。

その年の3月に発生した東日本大震災も、起業を決断する後押しとなりました。「人生は一度きりで、何が起きるかわからない。何年も先を見据えて意思決定をすること自体、意味がない」。そう強く感じたのです。

ある経営者が復興支援のために個人で数百億円を寄付した、というニュースを見たこともきっかけの一つです。私は当時、1週間ほど被災地へボランティアに行ったのですが、一人ができることはそこまで大きくありません。「会社の規模が大きくなれば、そこまで大きな力を持てるのか」と、心を動かされましたし、自分の無力さに悔しい気持ちが溢れ出てきました。

挑戦することは決めて、起業するか、もしくは創業したばかりのスタートアップに参画するという選択肢も含めて考えていきました。あるベンチャーキャピタルの方に相談しにいって、私の学生時代の経験や今後やりたいことなどを話したところ、「だったら起業しかない、自分でやったほうがいいよ」と背中を押されたんです。さらに、出資までしてくれると言います。「今日から君がCEOだ」と言ってもらって握手をして、「もう、自分で起業するしかない」と腹が決まりました。

最初はどのような事業を始めたのですか。

学生時代に手がけていた学生と企業のマッチングイベントを通じて、人材領域はビジネスになる、という手応えは感じていました。ただ、新卒採用イベントはすでに多くの企業が手がけていて、新しさがありません。何かしらの勝ち筋、独自性がないと起業する意味がないと考え、何をすべきかを模索しました。

ちょうどその頃、Facebookが日本に上陸。大手インターネット広告代理店がこぞって、Facebookを使ったマーケティングに力を入れることを発表していて、マーケティング手法の潮目が変わる予感がありました。

かつて、マーケティングがインターネット化したことにともなって、求人情報も紙の情報冊子からインターネットに移行しました。だとすると、マーケティングがSNS化するなら、採用もSNS化するのでは、という仮説が浮かびました。「これは大きなチャンスかもしれない」と考え、「ソーシャルメディア×リクルーティング」を事業ドメインに決めました。起業するなら一点突破で行こうと決めていたので、社名もそのまま「株式会社ソーシャルリクルーティング」としました。

当時は、同じ領域でビジネスをしている企業はありましたか。

目立った会社は1社もありませんでした。結果的には私たちはその分野に特化したことが功を奏して、トップを取ることができました。起業して1年目には誰もが知る大企業からも受注していたし、最終的に300社ほどのFacebook運用を支援していたので、特化型の戦略がうまくいったのだと思います。

創業から3年ほどは、事業が大きく成長しました。ただ、ニッチな領域を攻めていたため、市場規模には限界がありました。想定どおりでしたが、クライアント数が一定に達した段階で次の展開を考える必要が出てきたのです。そこで、SNSに限らない採用コンサルティング全般と、BtoCのメディア事業へと大きく事業を転換しました。4年目のことです。資金も調達して、大きく舵(かじ)を切りました。

その後、2018年の上場を経て現在に至りますが、現在はどのような事業・サービスに注力されているのでしょうか。

現在は、「成約支援事業」を展開しています。企業の経営課題をマルチチャネルマーケティング×セールスを通じて、成果報酬型で掛け捨てリスクをゼロにし、解決することを目指しています。事業領域は大きく分けて「採用支援」と「販促支援」の二つの領域に注力しています。

採用支援事業では、就職活動中の学生などに向けた複数のBtoCサービスを運営し、そこで獲得した会員データを活用したビジネスを展開しています。就職活動中の学生の90%以上が登録していて、大手求人サイトと比べても遜色ない水準です。収益モデルは、人材紹介に加え、他の人材系企業へのデータ提供です。また、採用コンサルティング事業も引き続き展開しています。

販促支援事業では、人材ビジネスで培ったマーケティングの知見と営業力を生かし、エネルギー市場において電力・ガス事業者とユーザーの成約支援を行っています。

実は創業時から、「起業するからには社会的な問題を一つでも多く解決したい」と考えていました。2023年に策定したパーパス「社会的負債を、次世代の可能性に。」にも、その思いを込めています。そうなると、HRにこだわる必要はありません。人材とエネルギーは、今の日本の二大課題とも言えて、大きなマーケットです。異なる領域ではありますが、社会的な負債を解消するという点で、共通するミッションを担っていると考えています。

企業主導の採用市場を、求職者起点で変えていく

今の日本における人材採用に関して、感じていることはありますか。

人材採用マーケットは企業が費用を支払う構造のため、どうしても企業主導になりがちです。結果として企業と求職者の間に情報の非対称性が生じていると感じます。この非対称性を解消し、求職者一人ひとりが、納得できる意思決定を行える環境を整えることが、私たちの使命だと考えています。

今後は確実に、労働人口が減少します。その中で唯一変えられる可能性があるのが「労働生産性」。そのためには、一人ひとりの労働に対する意欲を高めることで、それらを向上させることが不可欠であり、その起点となるのが、入社時のマッチングや意思決定の精度だと考えています。

私たちは現在、新卒・既卒・第二新卒といった、いわゆる若年層を対象としたビジネスを展開しています。この領域は過去何十年にもわたって求人サイトがトップに君臨し、学生や求職者もそれを当たり前のように使ってきました。しかし、求人サイトに載っている情報はすべて「広告」、つまり企業が伝えたい情報を伝えているもので、偏りが出てしまうのが実状です。

私たちはそこに課題を感じ、「広告を情報化する」ことはせず、就職活動のノウハウや企業の選考体験に関する口コミなど、ユーザーファーストに、そしてフラットな情報を提供するサービスを運営することを心がけています。

求職者目線のサービスを展開することは、ユーザーから選ばれ続ける理由となり、結果的に自社のビジネスの利益にもつながるのではないでしょうか。

そうですね。私たちは常に、「ユーザーから絶対的な支持を得るにはどうすればいいか」という視点からサービスを組み立てています。

例えば、就活生は書店でお金を払って就活本を買います。SPIなどの筆記試験の対策本などは、1冊で受験できる模試の回数が限られているため、何冊も買う学生が多い。そこで私たちは、サービスに会員登録をしてくれたユーザーに対し、5冊分以上の試験対策問題を無料で提供しています。

また、私たちの主力サービスである「就活会議」は、学生同士が選考体験を提供し合う口コミサイトですが、学校のメールアドレスか学生証がなければ登録できない仕組みになっています。情報提供者である学生が安心して本音を書ける場所にするためです。

もちろん私たちも企業と取引をしてビジネスを成立させているので、クライアント企業から「情報を開示してほしい」と求められることもありますが、それには応じていません。開示しないことにより、取引が縮小したり契約が止まったりするリスクもゼロではありませんが、それ以上に守るべきものがあると考えているからです。そうした信頼の積み重ねこそが、ユーザーからの支持とサービスの成長につながると信じています。

人材紹介でも、求職者起点の考え方は同様です。当社では企業担当と求職者担当を明確に分けているほか、求職者担当のキャリアアドバイザーに、売り上げに応じたインセンティブを支給していません。また、企業ごとの事情によるバイアスがかからないよう、人材紹介フィーの料率は非開示にしています。経済合理性のもとに人材紹介を行うと、どうしても求職者が納得のいく意思決定を支援できなくなってしまう可能性があるためです。

私たちが目指すのは、求職者の納得できる意思決定の総量を最大化すること。そのためには中立的な立場で支援を行う必要があり、それを続けていくことで、業界全体が変わっていくと考えています。こういった「青臭さ」も含めて、倫理観を持ってビジネスに関わっていくことは、中長期的にビジネスを成長させる上で大切だと考えています。

後天的でもいい。社会をどう変えたいのかのビジョンを持つべき

「求職者起点」という思いを持つに至った背景には、何があったのでしょうか。

創業当初は、「時代の変わり目の波に乗るぞ」くらいの感覚で事業を始めたので、求職者起点といった意識はあまりありませんでした。2016年に社名を変更したタイミングで自分たちの原点を見つめ直し、「売り上げを上げたい」「成長したい」という自分たち起点の考え方から、それは当然だとして、もっと大上段の「社会にとって、なくてはならない会社になる。」という、より本質的な方向性を掲げる形へシフトさせていきました。

また、もともと「ソーシャルリクルーティング」という社名は、「ソーシャルメディア×リクルーティング」にコミットする姿勢を表するためにも名付けていましたが、ミッション変更と同じタイミングで現在のポート株式会社に社名を変更しました。

よく、「起業するときに、理念やビジョンは必要か」という問いを耳にします。もちろん、ないよりはあったほうがいいでしょう。ただし、私自身の起業時のモチベーションは、「自分の人生を変えたい」という、ある種自分自身の人生への悔しさや劣等感からはじまりました。がむしゃらに突き進んでいく中で、仲間が増え、経営者としての責任を持つようになる中で、自然と組織やビジョンと向き合うようになっていきました。一生懸命前に進んでいく中で、必要性に応じて自身を変化させていったということだと思うので、まず前に突き進んだこと、まずやってみたことが、結果として良かったのだと感じます。

春日さんご自身がビジネスパーソンとして心がけていることを教えてください。

私がビジネスを行ううえで大事にしているのは、「素直さ」と「誠実さ」です。ポートでは、大切にしたい価値観と行動指針を体系化した「PORT 5Values」を策定していますが、その一つに「アンインストール」があります。常に変化し続けるマーケットにおいて、期待される役割も、必要とされるスキルも変わっていく中で、過去の自分を一度「アンインストール」し、素直に学び直す誠実な姿勢こそが、最大の価値であり、競争優位性になると思っています。

新しい市場に参入すると、当然そこでは自分たちは初心者ですが、同じ業界内でもその業界自体が常に変化していく。だからこそ、先入観や過去の固定概念、プライドといったものを排除することを意識的に実践しています。

年齢を重ね、経験を積むと、素直さや誠実さが失われがちで、吸収力はどうしても下がります。そのため、それは下がるものだという前提に立ったうえで、どう担保し続けるかを考える。これは経営者としても、一人のビジネスパーソンとしても、常に意識していることです。

最後に、HRソリューション業界で働く方々へメッセージをお願いします。

日本社会は今、労働人口の減少と労働生産性の低迷という課題を抱えています。そのような中、HRソリューション業界が果たすべき役割は非常に大きい。まさに社会課題のど真ん中に関わる業界なので、「この業界に携わる自分は、社会をどう変えていきたいのか」というビジョンを持つべきだと思います。

私たちは創業当初、「SNSを通じて、世界共通の新しいリクルーティングモデルをつくろう」と本気で思って取り組んでいました。今も「何十年も変わってこなかったこのマーケットを、どうすれば変えられるか」という問いと向き合い続けています。この業界にいる一人ひとりが「自分はビジネスを通じて何を生み出したいのか」という問いを持つことで、世の中を変えていけるのではないでしょうか。

(取材:2025年6月24日)

| 社名 | ポート株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F |

| 事業内容 | 成約支援事業 |

| 設立 | 2011年4月18日 |

この記事を読んだ人におすすめ

日本を代表するHRソリューション業界の経営者に、これまでのキャリア、現在の取り組みや業界で働く後輩へのメッセージについてインタビューしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント