若年労働力減少時代に求められる人事賃金諸制度とは?第2回──貢献度対応型賃金制度の設計と昇給の実務

「生涯精算型」から「貢献度対応型」の賃金制度へ

前回、職能給を初めとする過去の賃金制度は、若い頃には実際の貢献度よりも低い賃金に抑制される一方で、職業人生の後半に賃金カーブが反り上がり、生涯で貢献度と賃金の精算が行われる仕組みを持っていたとお話ししました。しかし、今やこの仕組みを維持したままで、社員の会社への求心力を高めることは極めて困難な状態となっています。特に、戦後からバブル経済までの高度経済成長の時代を知らず、バブル崩壊後の経済環境が厳しい中で成長した若手社員層には、そもそも会社が自らの生活を保障してくれるという意識など皆無であると考えたほうがよいでしょう。こうした社員に「生涯精算型」の賃金制度を提示したとしても、現在の給与を抑制するための方便であると理解し、モチベーションの低下を招くことになります。

このように、従来の「生涯精算型」賃金制度は、これからの会社を支える若手社員にとっては幻想に過ぎませんが、一方で企業側にとってみても、社員の平均年齢が高くなっていく状況においては労務費の上昇につながるため、維持することは困難になっています。

こうした背景から、賃金制度は基本的に「現在の貢献度に対して、いま報いる」という「貢献度対応型」をベースに考えることが求められています。

さて、ここで必ず問題となるのが、「自社における貢献度とは何か?」という人事制度以前の基本的価値観の共有です。言葉で「貢献度」というのは簡単ですが、実際にそれが自社において何を意味するのかは、これまであまり議論されていないのではないでしょうか。よって、賃金制度を設計するにあたっては、まず「自社における貢献度とは何か?」「当社はどのような人材や仕事を高く買うのか?」という基本的な議論を行い、それを明確化した上で、組織として共有することが何よりも求められます。

基本は「グレード別範囲給」

以上のような検討プロセスを通じて、自社における貢献度のランクである「グレード」を設定していきます。「グレード」は、従来の資格等級と同様に理解していただければよいと思いますが、その根拠を職務遂行能力などに限定することなく、より柔軟に考えるのが最近の傾向です。

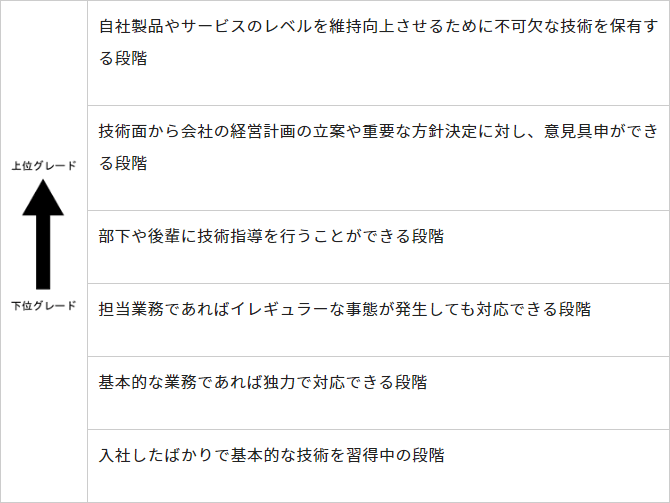

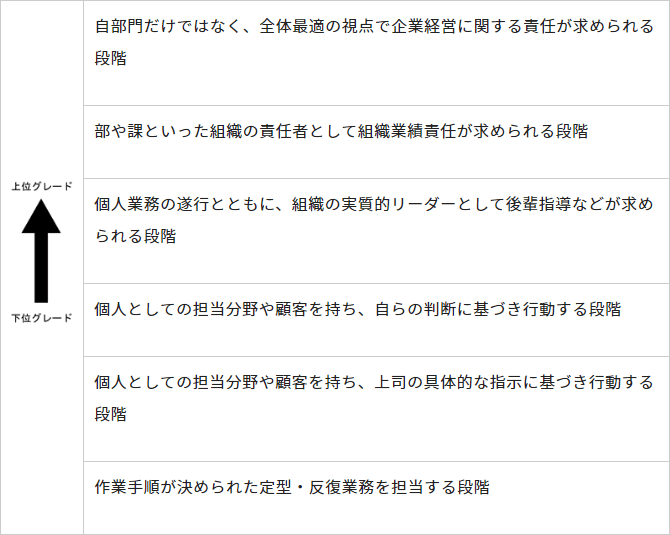

社内には新入社員から社長に至るまで、会社に対する貢献度が異なる様々な社員が存在しています。その貢献度の差異を、能力や担っている責任・役割の大きさなどの諸要因に基づき、グルーピングしたものがグレードです。より具体的に理解していただくために、貢献度の差異を複数の視点でイメージしたものが、図表Iとなります。

このような様々な視点に基づいてグレードを設定していきますが、実務上のポイントは、「各グレードの差異を具体的に明示できる状態」を作り出すことにあります。グレードの数が少ないとそれだけ昇格するチャンスが減るため、できるだけ細分化したいという考えが出ることがありますが、細分化した結果、昇格のための条件が具体的に提示できないのでは本末転倒です。

自社にとって管理可能な、適切な段階のグレードを設定した上で、各グレードに求められる能力や役割、行動などをガイドラインとして策定していきます。

その上で、基本給については、図表IIのようにグレードごとにその上限金額と下限金額を定めていきます(範囲給制度)。上限と下限を設定する際には、貢献度の高さと賃金の高さが正比例するラインを中心点とし、グレードごとに金額の上下展開を行って基本給レンジを決めていくことになります。これにより、貢献度の高さに見合った絶対的な賃金水準を設定していくのです。もっともこれはイメージですので、実務的には以下の手順でレンジ設計を実施します。

図表I 社内における貢献度の差異イメージ

図表II 範囲給制度

1. 「べき」論での絶対額の設定

範囲給制度の基本的な考え方は、現在の貢献度に見合った適切な賃金水準を絶対額として支給することですので、まずは地域や業界の賃金水準などを参考にしながら、各グレードの基本給の上限額および下限額を「べき」論で設定します。

イメージとしては、貢献度の高さと賃金の高さが正比例となる線を引き、グレードごとにその線を中心点として上下展開し、賃金の上限と下限を設定することで、「貢献度対応型」の賃金制度を設計する。

最下位のグレードの下限額は、通常、高卒初任給となりますが、それ以外の金額設定は、例えば「当社の管理職であ れば最低でもこれだけの水準を確保しよう」、「主任クラスで滞留した場合には総額人件費管理の観点からこの水準しか支給できない」といった議論を通じて、絶対額の設定を行います。

2. レンジの重複や実在者とのバランスによる相対的調整

各グレードの上限額および下限額を設定した上で、次はそのバランス調整を実施します。バランス調整には2つの対象がありますが、まずは設定した基本給レンジ相互のバランスを確認します。

図表IIIがその分類になりますが、前後のグレードのレンジが重複する「重複型」、上位グレードの下限と下位グレードの上限が同一金額となる「接続型」、前後のグレードのレンジに開差を設ける「開差型」の3つのパターンがあり、このうち、通常は接続型を基本に考えることとなります。貢献度に見合った賃金を支給するというコンセプトからすれば、前後のグレードで基本給の逆転があるというのは望ましい状態ではないからです。

もっとも、現実的にはグレードの数にもよりますが、すべて「接続型」で設計を行うと基本給レンジを逸脱する社員が大量に発生することがあるため、次は設定したレンジと、実在者賃金とのバランスを確認します。上限を超過する社員が多ければ、それだけ昇給が停止する社員が多く発生し、モチベーションダウンが懸念されますし、一方で下限未達の社員が多ければ、移行時に多くの持ち上げ原資が必要となります。

そこで、実在者のデータを基に、各グレードの基本給レンジを調整していきます。その際、ある程度前後のグレードの基本給レンジが重複するのはやむを得ないと思いますが、最低でも2つ下のグレードとの逆転がないように注意したいところです。

図表III 基本給レンジの設計パターン

昇給は途中でカーブを曲げる昇給表がスタンダードに

このように基本給制度は、その貢献度に対応した高さ(絶対額)を意識し、その上限および下限を設定することが原則となりますが、それでは、具体的に毎年の昇給はどのように行っていくのでしょうか。

かつて賃金制度を設計する際には、初号俸の金額と昇給ピッチを定めた賃金表を必ず作成しました。しかし、最近の賃金制度改革においては、従業員数が500名を超えるような企業で、かつ労働組合が存在する場合などを除けば、賃金表を作成することはまずありません。その原因は、毎年の昇給原資管理の観点から、より柔軟に昇給額を決定することが増えてきたことにあります。

よって、どうしても固定的な運用になりがちな賃金表を作成せず、その代わりに図表IVのようなポイント制の昇給表を作成することが増えています。ここでは管理職と一般職に分け、SABCD評価に対応した昇給額が定められていますが、その特徴は以下の3点です。

図表IV ポイント制昇給表

|

| S | A | B | C | D |

| 管理職 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 0 |

| 一般職 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |

|

| S | A | B | C | D |

| 管理職 | 7,000 | 5,250 | 3,500 | 1,750 | 0 |

| 一般職 | 4,200 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | 1,400 |

1.表中の数字は金額ではなく「ポイント」

図表IVを見ると、例えば一般職のB評価で「4,000」という数値が設定されていますが、これは4,000円ではなく4,000ポイントとし、昇給原資に応じて、柔軟に実際の昇給額を設定することができるようにされています。つまり、標準的な業績で、当初想定していた昇給原資を確保できた場合には、1ポイント=1円(4,000ポイントの場合の昇給額は4,000円)として計算しますが、仮に業績が思わしくなく、十分な昇給原資を確保できなかった場合には1ポイント=80銭(4,000ポイントの場合の昇給額は3,200円)などと単価を調整することによって、昇給原資にあった昇給額を毎期決定していくことになります。

2.管理職と一般職では評価におけるメリハリに差を設ける

昇給表のポイント配分は、各企業の考え方を反映させ、適切と思われる格差をつけていくことになりますが、最近の傾向としては、管理職と一般職の表を分け、管理職についてはより評価におけるメリハリをつけることが多くなっています。これは一般職に比べ、その成果の会社業績に与えるインパクトが相対的に大きいこと、業務遂行における裁量度合が高く、評価結果に対する責任が大きいことなどが理由として挙げられます。

3.標準昇格年数を過ぎるとカーブを寝かせる

かつての賃金制度の中には、ポイント年齢という概念があり、50歳など一定の年齢に到達すると、それまでは標準4号俸昇給していたものが、マイナス1号俸の3号俸しか昇給せず、賃金カーブを寝かせるという取扱いがなされていましたが、いまの時代、年齢でもって一律に賃金カーブを寝かせるという仕組みは適切ではありません。しかし、同一グレードに長期滞留する社員について、高い水準の昇給を続けていくと、40代中盤など、かなり早いタイミングで基本給の上限額に到達し、その後の長い期間、上限に貼りついたまま、昇給が行われないという事態になりがちです。

そこで、同一グレードに長期滞留し、標準昇格年数を経過した場合には、同じ評価でも昇給額が70%程度に抑制される仕組みを採用することが増えています。この取扱いを行うことにより、以下の2点の改善を行います。

(1)同一グレードに長期滞留する社員が、そのグレードの基本給上限額に到達する時期を遅らせ、昇給停止によるモチベーションの低下を抑制する。

(2)長期滞留社員の昇給額を抑制し、その原資を他に配分することで、若手社員を中心としたその他の社員の昇給水準を引き上げる。

積極的に給与格差を是正するゾーン別昇給

前項では、該当グレードでの標準昇格年数を経過すると昇給カーブを抑制する昇給表についてご説明しましたが、この方法の場合は、すでに在籍する社員のグレード滞留年数の合理的な計算が難しく、結果的に新制度を導入した年から滞留年数を計算することとなりがちです。しかし、それでは賃金カーブ抑制の効果が出てくるのは数年後ということになってしまうこともあり、最近は同一グレードの中でも、支給されている基本給の絶対的な高さにフォーカスを当て、ゾーン別に昇給額の管理を行っていく方法を採用する事例が増加しています。

図表Vをご覧ください。G1~G3までのグレードレンジの中に、「ハイレンジ」「ミドルレンジ」「ローレンジ」の3つのゾーンが設定されています。上限金額までの上30%をハイレンジ、グレードの中心金額前後の40%をミドルレンジ、下限金額から下30%をローレンジといったように、グレード内を3つ程度のゾーンに分け、そのゾーンごとに昇給ポイントを設定していきます。図表Vではミドルレンジの昇給ポイントを100%とし、ハイレンジはその50%、ローレンジは150%の昇給ポイントとなるように設定していますが、これを行うことにより、同一グレードであっても、実際に支給されている基本給の絶対的な高さ(金額)により、昇給カーブを曲げるという取扱いを行うのです。

図表V 昇級ゾーン

|

| S | A | B | C | D | ゾーン間格差 |

| ハイレンジ | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 50% |

| ミドルレンジ | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 100% |

| ローレンジ | 9,000 | 7,500 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 150% |

具体的には、新人事制度の策定を行い、賃金の乗せ替えを行ったところ、同一グレードでも現行基本給水準が高いベテラン社員はその上限に近い金額(ハイレンジ)が支給される一方、若手社員はローレンジにとどまるということが多く発生します。新賃金制度では、現在の貢献度に見合った処遇を行うことがその基本コンセプトですから、同一グレードであっても、すでにハイレンジの賃金が支給されている社員の昇給は抑制し、標準よりも低い賃金に止まっている若手社員の昇給を増加させることで、その格差を積極的に解消していくことになります。

なお、このゾーン別の昇給表は企業合併の際の賃金格差の解消にも効果があります。近年、企業の合併が積極的に行われていますが、その際、企業間の賃金格差が大きな問題として浮上することがあります。この格差是正は言葉では簡単なのですが、実際にこれを行おうとした場合、社員の過去のキャリアや評価履歴、企業間の昇進スピードの差など、様々な要因があり、合理的にその解消を進めることは極めて難しいというのが現実です。そこでゾーン別の昇給を実施し、中期的に格差是正を行っていくのです。

いまの時代の年齢給の考え方

昇給については、これまでご説明してきたような昇給表を作成し運用することが原則となりますが、最近、昇給において「年齢」を一部勘案する例が見られます。

かつての年齢給といえば、男性労働者のシングルインカムを前提に、標準生計費カーブに賃金カーブを近づけるという生活給発想で設計されることが一般的でしたが、近年はそのような発想ではなく、若手社員の賃金水準を労働市場の賃金相場と乖離させないということが主目的となっています。

近年は徐々に職種別の賃金相場が形成されるようになりつつありますが、これまでわが国には医療業界など一部の業界を除き、明確な賃金相場は存在しませんでした。

そんな中で唯一、絶対的な相場として存在したのが、新卒の初任給相場です。新卒についてはこうした相場に基づいて賃金決定がなされ、その影響が10年間程度は残るため、30歳から35歳程度まではある程度年齢別の賃金相場を意識した昇給を行うことが求められます。特にこの年代は前回ご説明したようないわゆる「転職年齢」とも合致するため、賃金水準の相場との乖離が離職につながりやすいこともあり、この年齢層限定で年齢給的要素を盛り込む例が増加しているのです。

具体的には35歳までの昇給においては、先にご説明した昇給表の金額に数千円の加算を行うといった取扱いを行います。賃金水準だけが離職の原因となるわけではありませんが、最近の若手社員はかつての世代に比べ、金銭に対する執着が強まっている傾向が見られますので、外部相場との乖離には注意が必要です。

基本給レンジを逸脱した場合の取扱い

今回ご説明している範囲給制度は、昇給や昇格の際、グレードごとに上限額と下限額の管理を行うため、今後の制度運用においては、各社員の基本給がそのレンジを逸脱することはありません。しかし、旧制度からの移行の際には、従来の固定給を原則保証した上で制度乗せ替えを行うため、基本給レンジを逸脱する社員が発生します。その際には、以下のような対応を行うこととなります。

図表VI 基本給レンジ逸脱時の処理

基本給が該当グレードの下限金額に満たない場合には、下限金額までの特別昇給を実施

(1)基本給が該当グレードの上限金額を超過する場合、その超過額はいったん調整手当として保証し、まずは上位グレードへの昇格を促す。

(2)数年の猶予期間の間に昇格できなかった場合には、段階的に調整手当の償却を行う。

1.基本給レンジ下限未達の場合

グレードを決定し、賃金の乗せ替えを行ったところ、新基本給が当該グレードの下限金額を下回ってしまうことがあります。この下限未達には、若手管理職など従来の年功的な賃金体系で割を食っていた社員、もしくは雇用氷河期の中途採用組で、自社の賃金水準に比べ相対的に低い賃金で雇い入れられた社員などが該当することが多いと思われますが、いずれにしても現在の貢献度に比べ、賃金が低く抑制されている状態となっているため、最低でも該当グレードの下限金額までの特別昇給を実施します。

その際、この特別昇給の原資については新たな持ち出しとなりますので、賃金制度移行時にはその必要原資を算出し、会社として捻出可能かの確認を行うことが重要です。基本給レンジを「接続型」や「開差型」で設計した場合などは、相当の移行原資が必要となる場合がありますので、注意が求められます。

なお、原資計算を行った結果、どうしてもそれだけの原資が捻出できないという場合には、暫定的に基本給下限金額を引き下げ、数年間で段階的に本来の下限金額まで持ち上げるという対応を行うこともあります(図表VII参照)。

図表VII 基本給下限の暫定的引下げ

本来の下限金額を300,000円と設定したが、移行原資が確保できない場合、制度移行を行う平成19年度の下限金額を暫定的に280,000円まで引き下げ、2年間で段階的に下限金額を本来の下限金額である300,000円まで引き上げるような移行措置を行うことがある。

2.基本給レンジ上限超過の場合

移行時に基本給の下限金額を下回る社員が存在する一方で、その上限金額を超過する社員も発生することが通常です。これは、勤続年数が非常に長いベテラン主任など、従来の積み上げ型の賃金制度の中でその賃金水準がかなり高くなっているにもかかわらず、残念ながら社内での貢献度のランクがあまり高くないという社員が該当することが多いのですが、その際には、この上限超過金額はいったん調整手当として支給することとなります。以下ではこの場合の取扱いについて、順を追って見てみることにしましょう。

(1)調整手当の設定と昇格のための環境整備

賃金制度移行の際には、その固定給を保証することを原則とするため、該当するグレードの上限金額を超過した基本給については、調整手当として一定期間、その支給を保証します。しかし、この該当者は、少なくとも今後昇格をしない限り、昇給は行われませんので、昇格のための環境整備を行い、昇格を促すこととなります。

具体的には、本人との個人面談を実施し、グレードのガイドラインに基づき、昇格のための行動計画を作成し、会社としての支援を約束するなど、その動機付けを実施します。

(2)調整手当保証期間の設定と昇格への支援

調整手当については、かつては今後一切償却せず退職まで保証するという事例も見られましたが、近年ではそのような取扱いがなされることはほとんどなく、一定の保証期間を設定した上で、その後は償却を行うこととなります。

ここでは、その保証期間をどの程度に設定するのかということが大きな問題となります。この点については最近、多くの裁判例が出されていますので、それらを参考に妥当な期間を設定することが求められますが、何年にすれば万全という客観的な年数を定めることは現実的に困難です。基本的な発想としては、昇格をするために必要十分とされる期間を設定することが必要であり、1年間といった極めて短い期間で償却を開始することは、法的にも大きなリスクを抱えることになります。また、保証期間の間も定期的に本人と行動計画の進捗状況についての確認を行い、場合によってはイエローカード(警告)を出すなどのケアが求められます。

(3)調整手当の償却

以上のような対応を行ったにもかかわらず、結果として保証期間の間に昇格できない社員が発生することがあります。その際には調整手当の償却を行うこととなりますが、数万円の調整手当を単年で全額支給停止にするというような取扱いは、社員の生活に過度の影響を与えることから、様々な問題に発展するリスクがあります。よって実務的には、1年当たりの償却金額に上限を設け、徐々に調整手当を減額していくという取扱いを行います。その際の上限金額については、生活への影響を勘案し、1年当たり10,000円ないしは旧所定内賃金の数パーセントといった設定をすることが望ましいでしょう。

賃金制度の乗せ替え時には以上のような対応を行うこととなりますが、特に、上限超過の場合には就業規則の不利益変更という法的問題につながることが多いため、慎重な取扱いが求められます。

まとめ

以上の通り、今回は基本給制度の設計および昇給の実務についてご説明させていただきました。従来の生涯精算型の賃金制度が労使双方にとって成り立たなくなった現状において、賃金制度は「現在の貢献度に対して、いま報いる」という貢献度対応型をベースに考え、社員の納得感を高める取り組みを継続することが求められています。

次回は、諸手当の見直しおよびその他の事項について取り上げたいと思います。

【執筆者略歴】

●大津章敬(おおつ・あきのり)株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 社会保険労務士。1993年社会保険労務士資格取得、94年早稲田大学法学部卒業、同年株式会社名南経営入社。94年に名南経営センターに入社以来、200社以上の中堅中小企業のコンサルティングを手がけている。著書に『強い会社を作る人事賃金制度改革』、『中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル』(いずれも日本法令刊)などがある。各種金融機関、各地商工会議所はじめ全国で講演活動を行っており、98年からは社会保険労務士向け人事コンサルティング講座「人事あすなろ塾」の講師も務めている。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント