重要ポストの職務内容と人材を可視化

経験豊富な人材によるアセスメントで適材適所に取り組む

三菱商事株式会社 人事部 部長代行

臼井 栄太さん

旧来型の縦割り組織では所属部門やグループ内での昇格が多く、優秀な人材が一つの部門でキャリアを終えるケースが少なくありません。しかし、複雑化する社会課題の解決には、さまざまな視点や能力を持った人材を育てることが求められます。そこで、分野を超えた多様な経験機会の提供に取り組むのが三菱商事です。同社は、これまで事業会社やグループが管理していた重要職務と人材の可視化に挑戦。重要職務を担う社員約700人に対して、適性検査に加え、定年退職者を中心とした対話者による2回の面談を通じて、全社的に「適材適所」な人事を行うことを目指しています。同社で人事部部長代行を務める臼井栄太さんに、アセスメントを実施する狙いと、人材の育成にかける思いをうかがいました。

- 臼井 栄太さん

- 三菱商事株式会社 人事部 部長代行

うすい・えいた/大学卒業後、三菱商事株式会社に入社し、人事総務部に配属。2016年には欧州三菱商事会社(ロンドン)に赴任し、欧州・アフリカ・中東地域における人事・総務業務に従事。帰任後の2021年に人事部 人事組織チームリーダーに就任。2025年4月より現職である人事部部長代行として、全社の人事戦略策定と実行を担う。

最適配置の実現に向けて、重要職務を可視化

まず、貴社の人材戦略の全体像についてお聞かせください。

三菱商事は、地球環境エネルギー、社会インフラ、モビリティなど8グループ体制で、幅広い産業を事業領域として多角的なビジネスを展開する総合商社です。近年、世界経済の不確実性が一段と高まる中、企業においても経営の舵取りやビジネスモデルの変革が求められています。そのような中、当社は、三菱商事グループの強みである「総合力」を一層強化し、各事業において直面している社会課題の解決を通じて、共創価値の創出を目指しています。

目標達成において最大の資産となるのが、課題解決の原動力となる「人材」です。社会に価値を提供し続けるためには、多様なバックグラウンドやスキルを持つ人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる組織であることが不可欠だと考えています。同時に、会社の未来を支える次世代リーダーの育成も重要な課題です。こうした考えに基づき、私たち人事部は、人的資本の価値を最大化することを目指しています。グローバル研修や語学研修の提供、社員エンゲージメントの向上、リーダーシップ開発プログラムの実施、キャリア自律を支援する施策など、多岐にわたる人事施策を展開しています。

2021年度から重要職務就任者へのアセスメントを開始されたとのことですが、「重要職務就任者」とは、どのような方なのでしょうか。

「重要職務就任者」とは、当社の経営において特に重要な役割を担うポジションに就く社員のことです。当社では定量・定性情報をもとに職務のグレードを判定しており、特に経営上の重要性や難易度が高い約700のポストを「重要職務」と呼んでいます。現在、30代後半から50代後半まで、幅広い年齢層の社員がこの重要職務を担っています。

重要職務就任者にアセスメントを行うことになった経緯をお聞かせください。

従来、当社の人事管理は事業会社や所属する部門・営業グループごとに行い、社員は最初に配属された部門・グループ内でキャリアを積むのが一般的でした。つまり、他部門を経験せずに特定の事業領域でキャリアを終えるケースが多かったのです。しかし、当社の事業領域の多様さは最大の強みです。近年の複雑化する社会課題に対応するには、領域横断的な視点や、複数の要素を組み合わせて新たな価値を生み出す力が不可欠です。

こうした能力を持つ人材、すなわち当社の「総合力」を体現できる人材を育成するには、従来の縦割り型のキャリアパスを一部見直す必要がありました。意欲や能力のある人材には複数部門での経験を通じてスキルアップしてもらったり、事業会社での経験を本店で生かしてもらったりするなど、全社的な視点による適材適所の配置が求められるようになったのです。

その第一歩として、全社の重要職務の内容と、その職務を担う人材の情報(経験や特性、コンピテンシー、キャリア志向)を「可視化」することが不可欠だと考え、アセスメントの導入に至りました。

「可視化」を重視した理由についてお聞かせください。

従来は、社員のスキルや担当業務といった情報は、各事業会社や所属する部門・営業グループ内に留まっていました。本店人事部は全社の人員構成を把握していましたが、「どのポストで、どのような経験を持つ人が、どのような重要度・難易度の職務を担っているのか」という具体的な実態まではつかめていなかったのです。

全社的な視点で最適な人材配置を実現するには、こうした情報の壁を取り払い、グループ内のどの重要ポストにどの人材が適任かを柔軟に検討できる状態にする必要がありました。そのためには、まず本店人事部が、各重要ポストの具体的な職務内容と、現在そのポストに就いている人材の情報(経験、コンピテンシー、リーダーシップ発揮状況、キャリアの志向性など)を正確に把握しなければなりません。

そこで、適性検査やアセッサー(アセスメントを行う対話者)との面談を通じて定量・定性情報を集め、全社の人材を「可視化」することにしたのです。この情報を、今後の最適な配置や異動の検討に活用していきたいと考えています。

豊富な経験を持つ人材をシニアアセッサーに選出

アセスメントを行う「シニアアセッサー」はどのような方なのでしょうか。

当社で経営ポストを担った経験のある社員から選出しています。海外拠点のトップ、事業会社の社長経験者など、キャリアはさまざまです。アセッサーは当社を定年退職したOBが中心となっており、当社の関連会社であるヒューマンリンクに所属しています。実際に当社の組織を率いる職務についた経験が豊富にあることから、面談対象者の業務内容や取り組んでいる課題をより深く理解し、寄り添うことができると考えています。

役員や外部カウンセラーがアセスメントを担当することもできたかと思いますが、なぜ定年退職者を選んだのでしょうか。

現役の役職員がアセスメントを行う場合、重要職務就任者は「こんなことは言わないほうがいいかもしれない」と、本音を伝えにくくなる可能性が考えられます。面談の場では、今後のキャリアで目指すことや目標、業務上の課題や悩みについて本音で語ってもらう必要がありますので、人事権などのパワーバランスがアセスメント内容に影響することを避けるべく、アセッサーにはよりニュートラルな立場の人がふさわしいと考えました。

アセッサーを選出する際はどのような点を重視しましたか。

当社での経験、知見、話しやすさなどを総合的に勘案して選出しています。実際に当社で組織を率いる職務についていた経験が豊富にあることで、面談対象者の業務内容や取り組んでいる課題をより深く理解し、心情に寄り添うことができると考えています。

また、会社全体を俯瞰することができるか、対話のしやすさ、などの要素も重視しています。 重要職務就任者がこれまでのキャリアを棚卸しし、今後挑戦したいことについて話す場であるため、アセッサーは、相手の心情に寄り添い、真摯(しんし)に耳を傾けられる人でなければなりません。

アセスメントを行うにあたって、アセッサーに研修などは行ったのでしょうか。

外部の専門機関で、リーダーシップや職務上の性格特性・モチベーションに関する背景知識・理論、サーベイ結果の正しい読み方、対象者への効果的なフィードバック方法について実践的に学ぶ講座を受講してもらっています。また、アセッサー自身が自ら手法を学び深める中で、デジタルツールの知見、例えばpythonの技術を学んでマクロデータを独自に分析している人も出てきています。

適性検査や部下へのヒアリングを基に、2回の面談を実施

実際のアセスメントの流れについてお聞かせください。

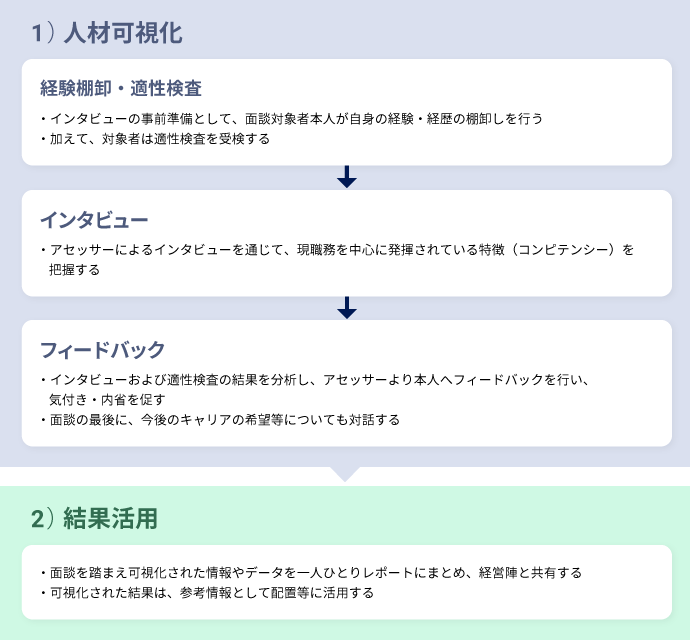

まず、重要職務就任者は自身の経験・経歴の棚卸しを行い、自身のリーダーシップ発揮に関する調査や、職務上性格特性やモチベーションについての適性検査を受検します。その後、アセッサーと2回の面談を実施します。1回目の面談は本人が現職務およびこれまでのキャリアにおける経験や発揮されている強みのヒアリングが中心で、2回目はリーダーシップ発揮状況に関するフィードバックと、キャリア希望に関する対話を行います。最後にアセッサーによるレポート作成・共有が行われます。

事前準備からレポート作成までの全体を通して、一人当たりのアセスメントにかかる期間は1~1.5ヵ月程度です。アセスメントで得られた定量・定性情報はレポートの形で経営陣とも共有することで、配置の参考情報として役立てています。

適性検査は、具体的にどのような内容なのでしょうか。

適性検査は、重要職務就任者が働くうえで、どのような思考・行動の傾向を持つのか、働くモチベーションの源泉を知ることを目的としたもので、外部会社のものを活用しています。主な検査項目は「リーダーシップ」「職務上性格特性」「モチベーション」の三つです。

「リーダーシップ」項目では、率先型やビジョン型などの複数のリーダーシップスタイルがどの程度発揮されているかについて、本人認識と部下認識を測るものです。短期間のプロジェクトや危機管理のような状況であれば、リーダーが自ら率先し指示命令するスタイルが有効な場面もあるかもしれませんが、より中長期的には、状況や率いる組織員の特性に応じて、ビジョンや育成なども含めた多様なスタイルを発揮して、部下のエンゲージメントを高め組織力を向上することが求められます。状況に応じてこれらのスタイルをバランス良く使いこなすことを理想としつつ、まずは現状の自己認識と部下認識を可視化し、今後に生かしてもらうため、実施しています。

「職務上性格特性」項目は、重要職務就任者の職務遂行における性格特性を、自己認識ベースで把握するものです。

「モチベーション」項目では、どのような仕事内容にやりがいを感じるか、何が働く意欲の源泉になっているのか、といった傾向を探ります。本人が高いモチベーションで取り組める仕事は成果にも結びつきやすいため、この項目も重要な指標です。

アセスメントを実施するうえで、アセッサーにはどのような点を意識してもらっていますか。

アセスメントの重要な目的の一つは、本人の内省・気づきを促すことにあります。そのため、アセッサーにはまず、対象となる社員一人ひとりの状況や考えに丁寧に耳を傾け、寄り添う姿勢を大切にしてもらっています。実際のビジネス現場では、人間関係や事業環境などさまざまな要因が複雑に絡み合い、単純な正解がない場面も多くあります。画一的にアドバイスを行うのではなく、個々の状況を十分に理解した上で、本人にとって意味のある問いかけをするようお願いしています。

アセスメントの実施にあたって、特に大変だったことは何ですか。

二つあります。一つは、アセスメント体制の立ち上げです。このような規模のアセスメントを内製化する取り組みは社内でももちろん初めてで、社外にも事例が少なかったため、どのような可視化内容にすべきか、アセッサーと人事部で議論を重ね、試行錯誤しながら作り上げていきました。

もう一つは、社内の理解を得ることです。全社的な人事管理は当社にとって初めての試みであり、当初は現場からの抵抗感もありました。例えば、上司からは「優秀な部下が他の部署に異動してしまうのではないか」、社員からは「キャリア情報を開示することで不利益を被るのではないか」といった懸念の声が聞かれました。こうした不安に対し、この取り組みが就任者本人や会社全体にとっていかに有益であるかを丁寧に説明し、理解と協力を得ていきました。

650人のアセスメントが完了。スコア改善につながる例も

これまでのアセスメントの実施件数と推移についてお聞かせください。

2025年3月末時点で、累計650人のアセスメントが完了しています。各年度の内訳としては、2021年度は約130件、2022年度は約210件、2023年度は約170件、2024年度は約140件を実施しました。アセスメントは重要職務に就任してから一定期間が経過した社員を対象としているため、年間の実施件数は、その時々の人事異動の状況などによって変動します。また、数はまだ少ないですが、役職の変更などに伴い、2回目のアセスメントを受ける社員も出てきています。

アセスメントの実施前後での変化がわかるエピソードなどあればお聞かせください。

ある社員は、1回目のアセスメントを通じて自身の思いやビジョンが部下に十分に伝わっていないことに気付きました。そこでアセスメント後は、部下の話を傾聴する、部下に信頼して仕事を任せるなど、それまでの部下への接し方を見直しました。

数年後に職務が変わり2回目のアセスメントを実施した際は、リーダーシップスタイルの調査の結果、本人の認識と部下の認識の乖離(かいり)が小さくなっており、より包括的なリーダーシップを発揮しているという結果が読み取れました。アセスメントを通じて本人が気付きを得て実際に行動を変え、より良い組織マネジメントを実現できたと考えています。

本人の「気付き」が、アセスメント後の働き方に影響を及ぼしたのですね。

上司が部下からのフィードバックを受ける機会は、日常ではなかなかありません。また、アセッサーは面談で適性検査のサーベイ結果やフィードバック内容を伝えるだけでなく、「この結果を受けて、あなた自身はどう思っていますか」と本人に尋ねるようにしています。本人にアセスメントを通じて自身の強みや認識のギャップに気付いてもらうことで、行動変容を後押しすることを目指しています。

今後は、アセスメント後のフォローを行い、人材の活躍体制を強化したい

重要職務就任者の育成・配置において、今後改善・強化を予定している点、新たにチャレンジしたい施策はありますか。

定量・定性情報は蓄積されてきたので、当初の狙い通り今後は得られた情報を配置に生かしていくことを考えています。全社的な人事機能は本店人事部が管轄し、一人ひとりの細かなスキルアップについては各営業グループの人事が担当するなど、役割分担して全社的に人材育成を行っていきます。また現在はアセスメント後のフォローアップを行っていませんが、ゆくゆくはコーチングを実施するなど経過観察も行いたいと考えています。

最後に、管理職をはじめとする人材育成に悩む企業の人事担当者に向けて、メッセージをお願いします。

次世代を担うリーダー人材の育成は、多くの企業にとって共通の課題だと思います。変化のスピードが増す世の中に対応していくためには、事業領域の垣根を越えた多様な経験を通じた人材の育成が重要になると考えています。社員一人ひとりの意欲や目標と、会社が提供するキャリア機会をうまくマッチングさせることができれば、社員の成長が促進され、ひいては企業の持続的な成長にも貢献するはずです。

加えて、事業を成長させるためには、各ポストに求められるミッションや職務内容を客観的に定義し、それに合ったアスピレーションや適性・能力を持つ人材を配置していくことが重要になります。メンバーショップ色の強い組織においては、時に主観的な人事や曖昧な評価が起こりがちな面もあるかと思いますが、そうしたものを極力排除し、仕事を通じて社員が成長し、それが組織のさらなる成長につながる、という好循環を実現していくことがグローバルな競争力を持ち続けるために日本の人事に求められていると強く感じています。

常に中長期的な視点を持ち、自社の未来にとってどのような人材育成が有効かを考え抜き、粘り強く施策を実行していくことをこれからも追求していきたいと考えています。

(取材:2025年4月7日)

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント