なんのための情報開示か?

ゆめみの「徹底的な透明性」と組織作り

株式会社ゆめみ 取締役CHRO

太田 昂志さん

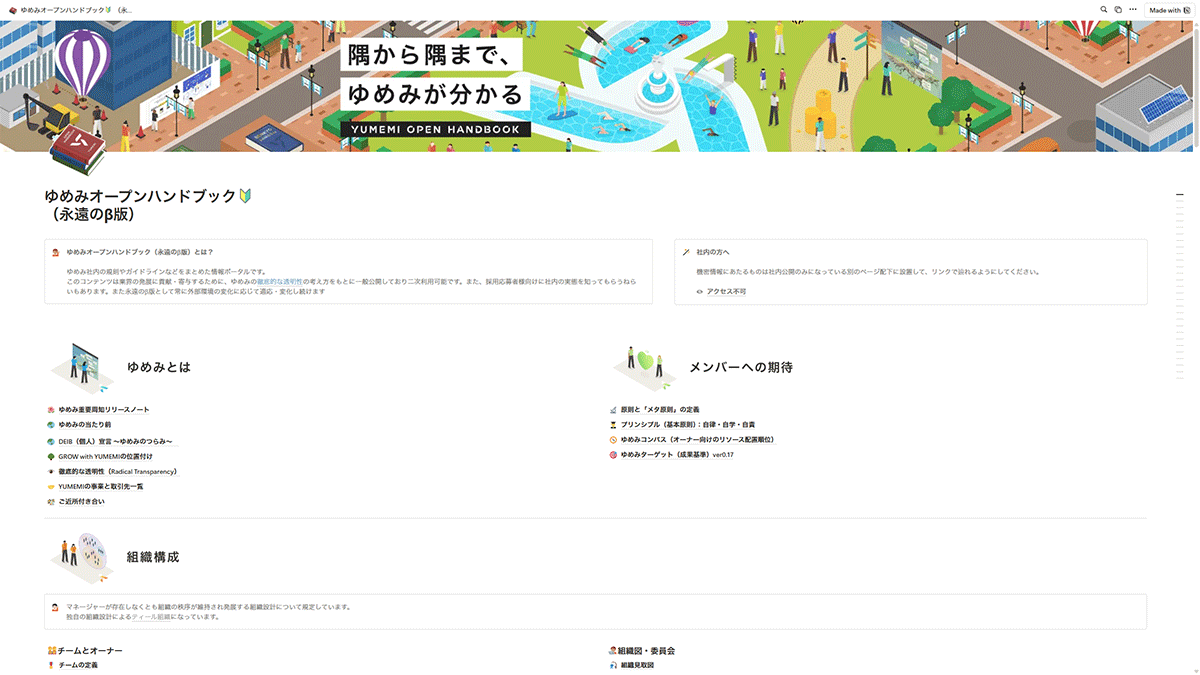

人的資本の情報開示が求められる中、Webサービスやアプリの開発・制作を行うゆめみでは、社内規則やガイドラインなどをまとめた情報ポータルサイト「ゆめみオープンハンドブック(永遠のβ版)」を公開しています。会社の実態をオープンにすることで「徹底的な透明性」を実現し、顧客からの信頼を得るだけでなく、組織活性化や採用活動にもつなげています。情報開示により社内外に生まれた変化や、企業が情報開示を進める際の考え方について、同社で取締役CHROを務める太田昂志さんに聞きました。

- 太田 昂志さん

- 株式会社ゆめみ 取締役CHRO

おおた・たかし/システムインテグレーターに新卒入社し、法人営業に従事。その後、株式会社グロービスに転じ、コンサルタントとして様々な業界・企業に対する人材育成・組織開発の課題解決に従事。EdTech新規事業部門に異動後、デジタルプロダクトの事業開発を手掛けた。現在、企業のデジタル変革を支援する株式会社ゆめみにて取締役CHROを務める。全社的な事業推進、新規事業開発、人事領域全般を管掌。

ゆめみを支える三つのカルチャー

まずは、貴社の組織文化について教えてください。

ゆめみは、企業と共創型でプロダクトやサービスを開発し、内製化を支援する会社です。「世界中の人々の生活の中で使われ続けるサービスを、顧客企業と共に創りあげる」をビジョンに掲げています。ビジョンを実現させるため、組織内には「ドキュメントカルチャー(徹底的な透明性)」と「レビューカルチャー(垣根のない議論と助言)」、そして「エキセントリックカルチャー(『個』の尊重)」が根付いています。

三つのカルチャーは、どのようにして生まれたのですか。

ドキュメントカルチャーとレビューカルチャーは、当社がエンジニアとデザイナーが中心の組織であることに由来します。新しいプロダクトを生み出す際は、エンジニアがプログラムを書きます。エンジニアが書いたプログラムは他のメンバーから「レビュー」を受けて修正され、動作確認を経て完成します。プロダクトは、要件定義書や設計書などの「ドキュメント」に基づいて開発。ドキュメントには実装すべき機能や目的が記されているため、基となるドキュメントや修正履歴は誰でも参照できる状態で保存する習慣がありました。また、良いレビューを受けることでプロダクトの品質が向上するため、メンバーが遠慮せずに意見を述べ合う文化もありました。仕事をする上での二つの慣習が、自然と当社のカルチャーになりました。

当社は京都大学の同級生三人で立ち上げた会社です。京都大学が自由な学風を築いていることもあり、創業時から「『個』の尊重」を重視する風土がありました。また、当社では専任の管理職を設けず、マネジメント機能は分散しています。誰もが役職を意識せずにフラットな関係性で働いていることも、「エキセントリックカルチャー」の醸成に影響しています。

貴社で働く従業員の特徴について教えてください。

当社には、「自律・自学・自責」というプリンシプル(基本原則)があります。プリンシプルは従業員が目指すべき理想の姿ではなく、従業員誰もが意味を理解して守るべき原則です。

当社では、自分を律して働く「自律」した状態を「当然」と考えています。また、プロフェッショナルであるためには、自ら学び続ける「自学」の姿勢も求められます。自身が行う仕事や発言に責任を持って働く「自責」も必要です。

当社の従業員はプリンシプルに沿った思考や行動をすることが求められており、組織や制度、育成方針もプリンシプルを前提に設計されています。

信用を取り戻すため、組織変革を決意

2018年から社外への情報開示を始めましたが、実践することになったきっかけは何ですか。

きっかけは二つあります。一つは、2017年以前の組織体制に不具合が生じていたこと。今でこそ自律型組織の文脈で取り上げられるようになりましたが、以前は一般的なヒエラルキー型組織でした。

管理職は、プロジェクトマネジメントだけでなく、業務標準化などのプロセスや予算・売り上げ管理、メンバーのモチベーション管理や目標設定など、複数の重責を抱えていました。管理職に責任や負荷が集中する、いわゆる「管理職罰ゲーム」状態です。業務が集中した結果、部長職3名が次々とその役割を降りるという異例の事態に陥ったこともありました。このような状況から、当社のようなベンチャー企業には大手が実践するヒエラルキー型組織はなじまないこと、マネジャーに多くの業務を集中させる体制には持続性の観点で限界があることを痛感。新しい組織形態を考えるようになりました。

さらに同年、当社でCTOを務めていた従業員が不祥事で逮捕される事件が起きました。この事件を隠蔽(いんぺい)と受け取られても仕方のない対応をしてしまったこともあって、社外からの信用を大きく失ってしまったのです。今振り返れば、極めて恥ずべき行為であり、深く反省をしておりますが、この二つが決定打となり、抜本的な組織変革をする必要性に迫られました。

社内体制を整えてから開示するという案もあったかと思いますが、いち早く社外への情報開示に踏み切った目的は何ですか。

先述した通り、当社は従業員が起こした事件を隠蔽しようとしました。自社にとって不都合な情報を隠そうとすることで信用を失ったので、信頼を回復させるためには良い面も悪い面も含めて会社の全てを公開するしかないと考えたのです。2018年10月の全社会議で、当社代表の片岡俊行から「ゆめみはアジャイル・ティール組織になります」と戦略方針の転換を発表し、トップダウンでの組織変革が始まりました。

発表を聞いた従業員からは、どんな反応がありましたか。

突然の発表を受け、従業員の多くは戸惑ったようです。アジャイル・ティール組織は従来のヒエラルキー型組織と比べて、誰もが意思決定を行える組織です。一見すると自由で開かれた組織に見えますが、その分、「自分たちにとって望ましくない意思決定が、自分の知らないところで誰かによって進められてしまうのではないか」という不安や恐怖も生まれやすくなります。

不安や恐怖を感じる従業員に対して、どう対応したのですか。

従業員の不安や恐怖を取り除くため、その後すぐに片岡より今回の方針転換の目的が語られました。当社が目指す「アジャイル・ティール組織」とは、経営陣が主導する従来型の組織体制ではなく、「お互いに意見を出し合い、より良い組織をみんなで作り上げていく」組織体制であること。また、意見が増えていくにつれてイレギュラー案件も発生するので、最初から完璧を目指すのではなく、プログラムのように運用しながら内容を都度刷新していくことが方針として示されました。

同時に三つの制度も発令されました。一つ目は、採用を除く代表取締役の権限を従業員に委譲する「全員CEO制度」。二つ目は、就業規則に反したメンバーを誰もが注意できる「イエローカード制度」。三つ目は、関係者にレビューを受けることで自身で意思決定・判断を下せるプロセス「プロリク(プロポーザル・レビューリクエスト)」です。

情報開示によって得られたフィードバック

「徹底的な透明性」の考え方に基づき、社内のさまざまな情報をまとめたポータルサイト「ゆめみオープンハンドブック(永遠のβ版)」が、社外に公開されています。運用方針について詳しく教えてください。

2018年より組織変革の一貫で、社内規則やガイドラインを記載した「ゆめみオープンハンドブック」をWEB上で一般公開しています。日系企業は社内情報を伏せる傾向にありますが、Googleをはじめとする外資系企業では情報を広く公開する傾向が見られます。そこで当社でも、一般の人も見られる形にしました。また、「ゆめみオープンハンドブック(永遠のβ版)」の「永遠のβ版」は、「永遠に進化すること」を意味しています。

オープンハンドブックには、制度の発案から運用、改定の過程を記載しています。多くの場合、こうした話し合いは社内でクローズドに行われ、改定された制度の内容だけ公開されます。しかし、ゆめみではオープンです。

例えば誰かが制度のアップデートを提案し、従業員から30件のレビューがつく。提案者は、外部の方が目にするオープンな場で、レビューに1件1件誠実に回答していきます。このように、話し合いの内容やイレギュラー案件への対応、従業員の考えや感情も含めて、広く知ってもらおうと考えています。

外部に開示しない情報は、どのように決めているのでしょうか。

対外的に開示しないと決めている情報は五つあります。一つ目は「個人情報」。持病や家族に関することなど、従業員のプライバシーに関わる情報は開示しません。二つ目は「顧客に関わる機密情報」、三つ目は「インサイダーに当たる情報」。ビジネス上、取引先や相手企業に迷惑がかかる内容には配慮しています。四つ目は「個人が共有してほしくないと感じる情報」。例えば退職理由、ハラスメントの詳細など、本人が周知したくないと感じる情報は個人の感情に配慮して非公表としています。五つ目は「経営上、出してはいけない情報」です。

これらもハンドブック開始当初から決めていたものではなく、運用する過程で従業員と議論を重ねた結果、定めたものです。

情報を開示することで、対外的なメリットはありましたか。

当初の目的通り、徐々に当社に対する信用を取り戻せるようになったと感じています。外部からのフィードバックもたくさんもらえるようになりました。SNSで取り組みを取り上げられることも多く、ゆめみのことを知らなかった方からも感想や意見をもらえる機会が増えました。結果的に、多くの方に組織づくりへ参画していただけるようになり、ステークホルダーを増やすことにもつながりました。

また、新しく入社する従業員の「リアリティーショック」がなくなりました。通常、応募者は会社が発信する良い面だけ知った状態で入社するので、多かれ少なかれ理想と現実とのギャップを感じます。あまりにギャップが大きい場合は離職に至るケースもあるでしょう。ゆめみでは、良いところも悪いところも認識した状態での入社となるため、入社後に大きなギャップを感じず、ミスマッチや違和感の減少につながっています。

CHRO太田さんと、CCO(コーポレートPRならびに採用広報)の妹尾福太郎さん

社内での効果についてもお聞かせください。

「見られている」意識が働き、社内に自浄作用が働いています。例えば、皆さんがご友人を自宅に招くとき、「部屋をきれいにしておきたい」と思って掃除されることがあるかと思います。同じように、「誰に見られても恥ずかしくない状態にしておきたい」と従業員が意識するようになりました。結果的にオープンハンドブックは、「誰が読んでも分かりやすい発言や表現」を意識したうえで運用されています。

変化が当たり前になれば、組織変革は怖くない

スピード感を持って組織変革を行った印象を受けますが、なぜ従業員は素早く方針転換に順応できたのでしょうか。

「変革」というと時間をかけてじっくり変えていく印象があるかもしれません。しかし、人間は変化に敏感で、ときに抵抗感を覚えることもあります。だからこそ当社では、「変わることが当たり前の環境」を作りだそうとしています。従業員が変わったことに気付かないほど自然なかたちで、疑問を感じさせない程のスピード感で変えていく――そんなイメージです。

従業員が変わらないこと、学ばないことは、ゆめみという企業の成長の妨げにもなります。従業員の中に反発する気持ちが生まれて説得や対応に時間がかかれば、それだけ変革が遅れ、結局元に戻ってしまうケースもあるでしょう。「変わることが当たり前の環境」を作れば、人は変化に慣れるものです。

組織変革を経て、従業員がSNSなどで積極的に発信している姿が見受けられます。発信文化はどのように根付いていったのでしょうか。

社名を背負って発信することはリスクが高く、個人の発言が会社の意見と捉えられることもあります。そのため、以前は外部のカンファレンスなどへの登壇をためらう従業員もいました。社内でも、「カンファレンスに登壇しても、直接の売り上げにつながらない。目の前のプロジェクトに集中するべきだ」という声が聞かれました。

しかし、「徹底的な透明性」を実現させるためには、実際に働く従業員の発信も重要です。会社が対外的に発信するだけではなく、従業員が自社の良い点と悪い点を語ってこそ、会社の実態が浮き彫りになります。そのため当社では、会社への批判も大歓迎なのです。

当社にも、発信や言語化が得意な人とそうでない人がいます。Slackでは専用チャネルを設けて、感情を自主的に言語化する機会を作っています。他にも、書籍の購入理由と読後の感想をアウトプットすることで、会社が書籍代を負担する制度を設けています。発信を促す仕組みを制度化することで、次第に発信文化が根付いていきました。

情報開示を行ったことによるデメリットや課題はありますか。

デメリットはあまりありません。ただ、従業員目線では、日々社内のあらゆる事項がアップデートされるため、「膨大な情報を常にキャッチアップしなければならない」という苦労があるようです。対策として、特に知らなければならない事項は「ゆめみ重要周知リリースノート」に記載する、必要事項が一目で分かるようにカテゴリーを整理するなどの工夫を行っています。

情報開示自体をためらっている企業や、何をどこまで開示すればいいのかに迷っている企業も多いと聞きます。情報開示を考える企業は、どんなことを意識すれば良いのでしょうか。

社内に向けた情報開示では、「従業員の行動変容につながる情報はなにか」を考えることが重要です。開示する前に、自社がなぜ情報開示を考えるのか、開示すべき情報は何かを考えるのです。上場企業だと、ガバナンス上情報公開が難しい側面もあるかと思うので、当社のようにどの企業も全てを開示すればいいとは私は思いません。むしろ、情報公開することで従業員に混乱や不安を生むような情報は、積極的に開示する必要はないと考えています。

人的資本経営では、会社と従業員を対等な関係とみなします。会社は給与や働く環境などを提供する代わりに、従業員が労働を提供する。この関係性が基本です。この視点に立つと、会社が何らかの情報を開示するならば、その情報を通じて従業員にどんな行動や意識の変化を期待しているのかを明確に考える必要があります。

社外に対する人的資本の情報開示も同様です。まずは企業戦略やパーパス、ビジョンを見直すことが最優先。自社はどんな価値を社会に提供しているのか、価値提供のために従業員にどんな行動を取ってほしいと考えているのか、行動を促すために何に取り組んでいるのか。例えば「2030年までに〇〇を達成する」「売り上げ目標〇〇円」と目標を掲げていても、具体的な戦略を社外に公開しない企業は多い。これは非常にもったいないと思っています。外部からすれば、本当に掲げた目標を達成できるのか、どのように目標を達成すると考えているのかを知りたいのです。また、情報を開示することで、外部のステークホルダーから有益なフィードバックを得ることができます。これにより、戦略の精度も高まり、企業としての信頼性や透明性も一層強化されると思っています。

ゆめみが見据える次の組織像とは?

これまでスピード感を持って組織変革に取り組んできましたが、現在はどのような課題がありますか。

生成AIの台頭によって、企業のあり方や仕事が大きく変わることは間違いないでしょう。これに対応するため、新しい強みを生む組織体制へと転換を図っている最中です。「ゆめみ=ティール組織・アジャイル組織」と認識されていることが多いのですが、この組織体制になることがゴールではありません。ビジネス環境や、当社が社会へ価値を提供するために、たまたまこの組織体制が合っていた、というだけなのです。

既存の仕事の評価軸が変わる、多数の新規事業が生まれるなど、生成AIがビジネスに与える影響は非常に大きい。ゆめみも、自分たちの仕事の価値を新たに定義する必要があるのです。

たとえば、「10人体制で、半年程度の工数が必要になる」という開発案件があったとします。生成AIを活用すれば、従来であれば一週間程度かかっていた開発前の調査が、数時間で完了する。また、必要な人員も、10人の半分である5人でできるようになる。こうなると仕事の時間だけでは価値が計れなくなり、顧客が求めるものも変化します。この変化に対応するための組織体制への転換を図っているのです。

今後、貴社はどのような組織を目指しているのでしょうか。

25周年を迎えることを契機に、現在の制度が今後のゆめみにふさわしい内容なのかを一つひとつ見直しています。例えば、これまで当たり前だったリモートワークを見直し、出社を原則とした実証実験を行っています。

また、会社という枠組みそのものも問い直し、よりさまざまな価値を社会に提供したいと考えています。例えば、今後、企業が保有するナレッジは、AIに適した形で再定義され、企業の意思決定も独自のモデルを基に自律的に行われるようになると予想しています。こうした変化を見据え、当社では積極的にナレッジの体系的公開やAIエージェント活用の整備、さらにはセミクローズドなコミュニティ形成を進め、社会に貢献していきたいと考えています。幸いにも当社にはドキュメントカルチャーがあるため、生成AIとの親和性が高い。これまで培ってきた膨大なドキュメントを活用して、AIをいち早く使いこなす、AIフレンドリーな会社になりたいですね。

(取材日:2025年3月25日)

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント