「ホワイトカラー消滅」が突きつける組織の変化

ゲームチェンジ時代に人事が担うべき役割とは

IGPIグループ会長

日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役会長

冨山 和彦さん

生成AIの登場により、ビジネスの在り方が大きく変わろうとしています。多くの人が漠然と感じている変化の波を具体的に描き、日本の労働市場の未来を示したのが、『ホワイトカラー消滅:私たちは働き方をどう変えるべきか』(2024年、NHK出版新書)。衝撃的なタイトルの通りホワイトカラーの仕事がなくなれば、会社組織の在り方も様変わりするはずです。これから、企業の人事担当者や経営者が担うべき役割について、著者の冨山和彦さんにうかがいました。

- 冨山 和彦さん

- IGPIグループ会長

日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役会長

とやま・かずひこ/ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年 産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、2007年 経営共創基盤(IGPI)を設立し代表取締役CEO就任。2020年10月よりIGPIグループ会長。2020年日本共創プラットフォーム(JPiX)を設立。パナソニックホールディングス社外取締役、メルカリ社外取締役。日本取締役協会会長。内閣官房新しい資本主義実現会議有識者構成員、内閣府規制改革推進会議議長代理、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、国土交通省インフラメンテナンス国民会議会長、他政府関連委員多数。東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格。近著に『ホワイトカラー消滅:私たちは働き方をどう変えるべきか』(NHK出版新書)。

ホワイトカラーの「部下」の仕事が消滅する

「ホワイトカラー消滅」というタイトルに、多くの人が衝撃を受けたと思います。その未来は、どのくらい先に訪れるのでしょうか。

そう遠くはありません。『ホワイトカラー消滅』を出版した2024年秋よりも、ホワイトカラーが必要ではなくなるスピードはさらに加速しているように感じます。生成AIの劇的な進化がもたらした影響は大きいですね。

従来の日本企業は終身雇用、年功型で、ホワイトカラーが増えやすい構造にあり、さらに労働慣行によりリストラが難しかったことから、もともとホワイトカラーは、だぶ付き気味です。そこに生成AIが登場し、ホワイトカラーの仕事を代替できるようになりました。供給過多の状況で代替が進めば、いよいよホワイトカラーは必要なくなります。

このような変化は、歴史から見ても必然と言えます。これまでも人間の能力を代替、拡張する技術革新により、職種の移り変わりがありました。19世紀後半の動力革命は、いわば筋肉の拡張。これにより農業人口は激減し、ブルーカラーが増え、続く通信革命で耳、目、口が拡張され、ブルーカラーからホワイトカラーにシフトしてきた流れがあります。

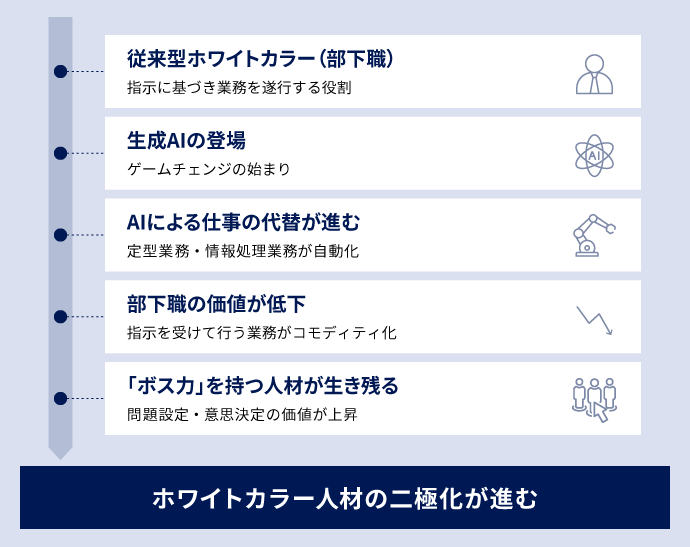

そして、今回のAI革命は大脳新皮質の代替および拡張で、それにより消える職種がホワイトカラーというわけです。中でも、ホワイトカラーの「部下」が行っていた仕事はほとんどなくなるでしょう。

ホワイトカラーの中でも、部下の立場にある人が危うい、と。

従来の日本の人事評価は、「部下としてどうか」を上司が評価するのが基本でした。上司に忖度(そんたく)してくれて、気が利いて、細かい指示を出さなくても思い通りのアウトプットを出してくれるかどうか。それが評価軸だったわけです。

一方、ホワイトカラーの代替としてのAIは、勤勉かつ優秀な「部下」です。24時間働いて、仕事は早く、ハラスメントの心配もいらない。そうなれば、人間が部下として成長することに意味はなくなります。

ホワイトカラーの部下の能力が評価されなくなれば、一握りのボスと部下の強烈な上下分解が起きるでしょう。仮に30人の部署であれば、部長の下の29人は部下であり、極論をいえば29人の仕事が全てAIに置き換わるわけですから。

つまり、これからの時代にホワイトカラーとして生き残るには、ボスになる必要があるわけです。大企業で従来型の部下の仕事を続けるよりも、起業して自らボスとなり、「ボス力」を磨くほうが賢明でしょう。

ボス力は誰もが持てるものでしょうか。

必ずしも全ての人が持てるものではないと思います。世界的に見ても、ボス向きの人はそれほど多くありません。

ボス力とは、自分で問題設定を行い、問いを立て、決断する力です。従来の日本社会では「そもそも論としておかしい」なんて発言をする面倒な人材は出世せず、採用面接で落とされることも多かったのですが、この「そもそも論」が好きな人こそボス向きです。

平たく言えば「自分の頭で考える力」ですが、これはそう簡単なことではありません。プロ野球でいえば、イチローは他の選手とは異なった独特の練習をやり続ける、明らかに変わった人でした。大谷翔平も周囲の疑問視する声を気にせず二刀流を貫いています。どちらも特殊なタイプであり、常識を疑って自分なりのロジックを組み立てられる人間が決して多くないことを示しています。

また、そういうスタンスで生きていれば、周囲とぶつかることも増えます。それに耐え、ボス力を持った一握りのホワイトカラーとしてやっていけるのか、自分の資質や能力を見極める必要があるでしょうね。

なお、優等生タイプの人はボス力に欠ける傾向があります。試験で良い点数を取る能力は指示されたことをこなすことであり、まさにAIと競合してしまいます。

ボス力に自信がないホワイトカラーは、キャリアチェンジを余儀なくされるということですね。

ただし、悲観する必要はありません。ホワイトカラーにとって厳しい時代がきますが、一方でホワイトカラーを吸収してあまりある雇用機会が日本にはあります。それが「エッセンシャルワーカー」です。

この先、観光業やホスピタリティーなど、現場、現業の世界は猛烈な人手不足に陥ります。ただし、この分野はそう簡単にAIに代替されません。人間のような省エネかつ多能的な器用さを持ったロボットを作るのはかえって非効率ですから。

そう考えれば、今後は現場、現業の仕事にもう一度光が当たる時代が来るはずです。この領域には、人間が主体となりAIの力を借りることで、生産性を劇的に改善できる余地が残されています。従来のエッセンシャルワーカーに高付加価値労働生産性を持たせ、高賃金化し、「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」に格上げすることが重要でしょう。その代表格が医者やパイロットですね。

現在ホワイトカラーで部下の仕事をしている人は、このアドバンスト・エッセンシャルワーカーを目指し、現場、現業の世界に移るのがいい。あるいは、社内の配置転換で現場、現業の仕事に異動するのもいいと思います。都心部の本社で早期退職を募っている会社でも、生産現場は人手不足というケースは珍しくありません。最近は円安により工場を国内に戻す動きがありますが、最初にぶつかる壁こそが人手不足です。

過去を振り返っても、日本企業はホワイトカラーの競争力で勝ってきたわけではありません。トヨタ生産システムしかり、現場、現業の強さこそが日本企業の強さ。その分野でこそ人間が価値を生み出せることは、採用時に高専卒業生が引っ張りだこな事実が証明しています。

破壊的なイノベーション時代の「従業員への誠実さ」

企業は自社のホワイトカラーの従業員に対し、何ができるでしょうか。

まずは、経営層が今後の人材に求めるスキルを明確に提示するべきです。

社会構造、産業構造のゲームチェンジに対応するのは、いわば社内に野球選手を大勢抱えた状態で、野球からサッカーにゲームを切り替えるようなものです。必然的に求めるスキルも変わるわけですから、自社がどうトランスフォーメーションするのかをはっきりさせ、それを伝えなければなりません。

ただ、実際には多くの経営者が、従業員に現実を突きつけることを恐れています。「今あなたがやっている仕事はもう価値を生みません」と言うことと同義ですから、現場のやる気をそいでしまうことを心配するわけです。その結果、「これからも野球は大事だけど、よりサッカーを強化します」といった曖昧な言い方をしてしまう。

そのような状態でリスキリングの機会を用意し、「多様な選択肢を用意したので、必要だと思うスキルを自分で考えて学んでください」と周知したところで、残念ながら全く機能しません。人間は習慣の生き物であり、長年野球をやってきた人に曖昧な言い方をしても「野球の中で何とか生き残ろう」という考えになってしまうわけです。

従来通りの仕事や雇用が保障できなくなることに向き合い、その上で必要なスキルを提示する。それがゲームチェンジ時代の経営者の誠実さということですね。

その通りです。本当に人を大事にしたいのであれば、変革の時代に守れない約束をしてはいけません。今の出生率と人口構成に鑑みれば、生産年齢人口が減って人手不足になることは確定しています。それを前提に考えれば、人が余っていた頃に作った仕組みやルール、ビジネスモデルは全て崩壊し、それに伴い懸念すべきことも変わっていく。

そうした中で頭を切り替え、これから起きる現実を従業員にしっかりと伝え、会社の中で新たな居場所を探すか、あるいは他の場所で活躍するためのスキルを習得する機会を提供するのが、従業員に対する誠実さだと思います。実際にうまくやっているところは、経営者が腹をくくって明確なメッセージを出していますね。

冨山さんは「新しい時代に適応するためのリベラルアーツの重要性」についても述べられています。従業員がどの道に進むにしても、共通のスキルとしてリベラルアーツは重要でしょうか。

リベラルアーツは全てのビジネスパーソンの共通科目です。その本義はより良く生きるための技法であり、「考える力」を身に付けるための哲学系と、「考えるために必要な力」としての言語系の二つが基本です。

人間が言語でものを考える以上、言語能力がなければそもそも論なんて絶対に考えられません。自然言語のみならず、エンジニアであれば数学、経営であれば簿記会計など、ビジネス上の言語も必要です。要するに、福沢諭吉が『学問のすゝめ』に書いた能力を必修科目としてしっかりやろうということですね。

その際のポイントは身体化です。知識を身体化するのがリベラルアーツであり、イギリスのエリートが議論中にシェイクスピアを引用するのは、普段からそれを援用してものを考えているからです。言語も簿記会計の式も、身体化された上で、そこに日々の実践的スキルが乗ることで使い物になるわけですね。

私は社会人になってからリベラルアーツを学ぶことに意味があると思います。「難しい状況において人間はどう生きるべきか」を語ったのが古典文学ですが、経験の浅い学生時代に読んでもなかなか理解はできません。

そして、破壊的なイノベーションに対峙(たいじ)せざるを得ない今こそ、新しい時代に人間がより良く生きるにはどうすべきか、原点に戻って問い直したほうがいいのだと思います。先行きが不透明な時代ほど、リベラルアーツを持っている人のほうが幸せになりやすい。そういう意味でも、リベラルアーツは今こそ必要です。

人的資本の重要性が高まる今、人事は野心的であれ

破壊的イノベーションにより企業にトランスフォーメーションが求められるということは、人事部門が果たすべき役割も大きいということでしょうか。

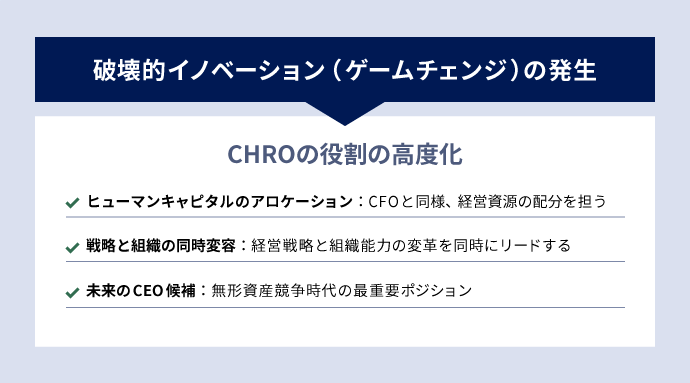

その通りです。まず、CHROのような経営レベルで携わる人事の役割はどんどん高度化していくでしょう。

会社が戦うフィールドを変えるのであれば、当然人材の要件や働き方も変わります。組織能力や人材要件、スキルを新たに定義し、戦略的組織変容をリードしなければなりません。

「戦略に組織が従うのか、組織に戦略が従うのか」という話がありますが、変革期には、戦略変容と組織変容を同時並行で進めることが求められます。今の組織能力を前提にすると戦略的自由度がなくなり、飯が食えないところで頑張らなければならなくなってしまうし、戦略に組織を従わせようとしても組織がついてこられません。CHROは極めて高度な役割を果たさざるを得なくなります。

また、どういう人材がどの程度の割合必要なのか、「アロケーション」(割り当て・配分)を考える必要も生じます。その意味で、これからのCHROとCFOの仕事は近付いていくでしょう。CFOはファイナンシャルキャピタル、CHROはヒューマンキャピタルのアロケーションを担っていて、どちらも開示義務がある。双方とも経営の本質に関わる仕事として、今後の重要性は増していくと見ています。

経営のポジションに就いていない、人事担当者についてはいかがでしょうか。

人事労務管理を行う仕事では、従業員が日々の仕事を気持ち良くできるか、トラブルシューティングをうまく処理できるかなど、日々のオペレーションを破たんなく回すことが重要です。その役割と、トランスフォーメーションの動きは矛盾するので、自分のスキルセットや経験値をどこで生かせるのかを、人事担当者も考えるべきでしょう。

ホワイトカラー型人事の領域はどんどん狭くなっていきますが、一方で現場、現業の世界では、人事労務管理のほうが圧倒的に重要です。小売業やバス会社などはオペレーショナルエクセレンスの世界。そもそも日本の人事モデルは工場人事から発展してきた歴史があります。そう考えれば、今後も人事の皆さんが活躍する土俵はいくらでもある。自分の適性を踏まえ、転職を考えるのも一つの選択肢です。

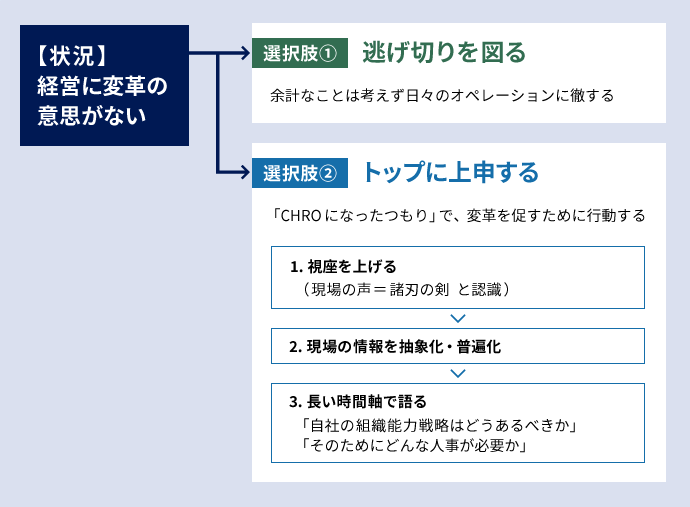

一方、現場に近い立場だからこそ、自社の体制を変えたいと思う人事担当者もいます。会社の方向性を最終決定するのは経営層ですが、経営に変革の意思がない場合、人事担当者はどのように動けばいいと思いますか。

大きく二つの選択肢があると思います。一つは、既存の枠組みのまま、あまり余計なことを考えずに日々のオペレーションに徹し、逃げ切りを図ること。もう一つは、現場に近い人事の立場から「このままでは前線が持たない」ことを踏まえ、自身がCHROになったつもりで、トップに「会社全体がトランスフォーメーションに挑むべきだ」と上申することです。理想は後者でしょうね。

経営に上申するにあたって、アドバイスはありますか。

重要なのは、視座の高さです。

経営に戦略転換をする能力と意思がない場合、現場が犠牲になることもあります。現場に近い立場から最前線で起きていることを理解しているからこそ、人事担当者は現状をどうにかしなければと考えるものです。

ただ、現場の声は諸刃の剣です。現場はそもそも論に疑問を持てる立場になく、与えられたミッションや仕事を基に、改善策を考え、要望を上げています。破壊的イノベーションによりゲームチェンジが起きている今、現場の声をそのまま受け止めていても、問題の多くは解決しません。

だからこそ視座を上げ、構造的に戦い方が変わっている前提に立った上で、現場の情報を抽象化したり普遍化したりして、長い時間軸の中で自社がどういう組織能力戦略を展開すべきなのか、それに対してどういうヒューマンリソースマネジメントをしなければならないのかを考える。そういう視座でものを語れないと、経営には響きません。

人事としてのボス力が問われるわけですね。

ボス力を持った人事を目指す皆さんは、野心的になったらいいと思います。

最近はCFOがCEOになるケースが増えていますが、あれはゲームチェンジが起きているからです。ゲームが変わるから、オペレーションの達人であるCOOがCEOにはならないわけですね。

そういう意味では、CHROは今後のCEO候補です。設備主役産業はどういう設備投資をするかが重要で、お金のアロケーションで勝負が決まりますが、今は無形資産競争になり、物事の価値の源泉がヒューマンリソースにある時代です。そうなれば一番重要なのはCHROであり、ヒューマンリソースマネジメントを担う人材がCEOになるのは自然の流れでしょう。

人事に関わる皆さんは自分の領域を「人事の専門家」として狭く定義すべきではありません。自己定義を変えて、人事の世界のボス力を上げていってください。

※図1~3は、冨山さんのお話を基に『日本の人事部』編集部が作成

(取材:2025年5月28日)

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる2

- 実践したい0

- 考えさせられる2

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント