社員の海外留学に際して、人事担当者が押さえるべきポイント

グローバル人材の育成を目的として、社員を海外の大学院などへ派遣する「海外留学制度」。社員の成長を促し、企業の国際競争力を高める上で重要な施策です。一方で、人事担当者の視点に立つと、「留学中の身分や給与はどう扱うべきか」「勤怠管理は必要なのか」「留学中の評価はどうすればいいのか」など、判断に迷う実務上の課題が山積しています。

本記事では、社命による海外留学制度を運用する上で人事担当者が直面しがちな疑問や課題に焦点を当てます。勤務形態の判断基準から、勤怠管理、評価の具体的な運用方法、さらには規程で定めておくべき重要事項までを網羅的に解説。投資を成果につなげ、労務トラブルを未然に防ぐための、現場で本当に役立つ実践的な知識を提供します。

迷いがちな「身分の取り扱い」 “休職”か“出張”か、判断の分かれ目

留学中の社員の身分をどう位置づけるかは、給与支払いや勤怠管理、社会保険の取り扱いなど、あらゆる労務管理の根幹となる最初の重要事項です。一般的に「休職」または「出張(研修)」のいずれかとして扱われますが、どちらを選択すべきなのでしょうか。

判断の基本となる「指揮命令関係」の有無

両者を区別する法的な判断基準は、留学期間中に会社と社員との間に「指揮命令関係」が存在するか否かです。具体的には、留学中の学習内容や日々の活動が、会社の指示にどの程度拘束されているかで判断されます。

例えば、特定の研究テーマについて会社が指示を出し、定期的に詳細な進捗報告を義務付けている場合は、指揮命令下にあると見なされ、「出張(研修)」扱い(労働時間)となる可能性が高いでしょう。大学院のカリキュラムに沿った学習が中心で、本人の裁量に委ねられる部分が大きい場合は、指揮命令関係が否定され「休職」扱い(労働時間外)とするのが一般的です。

「出張(研修)」扱いとする場合のメリット・デメリット

「出張(研修)」として扱う最大のメリットは、雇用関係が明確に継続され、給与や社会保険も留学前と同様に扱われるため、社員が安心して学習に専念できる点です。会社への帰属意識も維持しやすく、留学後の定着にもつながりやすいでしょう。

ただし、労働時間として扱われるため、給与支払いが継続することによるコスト負担が大きくなります。また、後述するように、直接目の届かない海外での労働時間管理が煩雑になるというデメリットも存在します。労災保険の適用範囲も、業務遂行中やそれに付随する行為に及ぶため、会社が負う責任の範囲は広くなります。

「休職」扱いとする場合のメリット・デメリット

「休職」は、労働義務を一時的に免除する措置です。そのため、原則として勤怠管理は不要となり、給与支払いを停止できるため、会社側のコストを抑えることが可能です。ただし、留学費用を会社が負担する場合は、その支援として奨学金や支度金といった名目で金銭を支給するケースが多く見られます。

デメリットとしては、社員の身分が不安定になりがちで、モチベーションの低下を招くリスクが挙げられます。また、給与が支払われない期間の社会保険料の取り扱いや、復職時の条件などを規程で明確に定めておかなければ、後のトラブルに発展しかねません。

【実践ポイント】自社の制度目的に立ち返り判断する

人事担当者としては、まず自社の留学制度の目的を再確認することが重要です。特定の事業課題解決のための研究開発が主目的であれば「出張(研修)」、次世代リーダー育成のための幅広い知見獲得が目的なら「休職」と、その目的に応じて適切な身分を選択し、海外留学規程にその旨を明記するといいでしょう。

「見えない時間」をどう管理する? 留学中の勤怠・健康管理

留学中の社員の身分を決定した次に課題となるのが、日々の管理です。特に「出張(研修)」扱いとした場合、労働時間の管理は避けて通れません。また、どちらの扱いであっても、会社が負うべき安全配慮義務は免除されません。

「出張(研修)」扱いの場合 事業場外みなし労働時間制の活用

海外の大学院などでの活動は、始業・終業時刻を厳密に管理することが困難です。この場合、労働基準法第38条の2に定められた「事業場外みなし労働時間制」の適用を検討するのが現実的です。これは、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間労働したものとみなす制度です。

この制度を適用するには、単に海外にいるだけでなく「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難である」という客観的な状況が必要です。留学のケースはこれに該当しやすいと言えるでしょう。なお、みなし時間が法定労働時間を超える場合は、36協定の締結・届出が必要となる点に注意が必要です。

「休職」扱いの場合 ― 勤怠管理は不要だが、コミュニケーションは必須

休職期間中は労働義務がないため、原則として勤怠管理は不要です。しかし、会社として社員の状況を全く把握しない、というのは避けるべきです。エンゲージメントの維持と円滑な復職支援のためにも、定期的なコミュニケーションの機会を制度として設けることが重要です。

例えば、学習状況や生活の様子について、月1回程度のレポート提出を義務付けるといった方法が考えられます。その場合の注意点として、レポートの内容や頻度が過度になると、実質的な指揮命令と見なされ、「休職」ではなく「労働時間」と判断されるリスクもゼロではありません。あくまで、本人の状況把握とコミュニケーションが目的であることを明確にしておく必要があります。

【重要】身分にかかわらず求められる安全配慮義務と健康管理

従業員が安全で健康に就労できるよう配慮する「安全配慮義務」は、海外留学中であっても会社に課せられます。特に慣れない環境での生活は、心身に大きなストレスを与える可能性があります。

具体的な対策として、以下の対応は必須と言えるでしょう。

- 緊急連絡体制の構築(現地大使館、警察、医療機関の連絡先共有)

- 十分な補償内容の海外旅行保険への会社負担での加入

- 定期的なオンライン面談の実施(産業医やカウンセラーとの連携も検討)

- 現地の治安情報や医療事情に関する情報提供

制度を整えるだけでなく、留学者が孤独を感じないよう、細やかなコミュニケーションを継続していく必要があります。

留学中の「評価」と「処遇」 成長を促し、正しく報いる仕組みとは

通常の業務から離れている留学期間中に、社員の評価や処遇をどう決定するかは、多くの人事担当者が頭を悩ませるポイントです。本人のモチベーションを維持し、帰国後の活躍につなげるためには、公平で納得感のあるルール作りが不可欠です。

通常の業績評価は適用すべきか?

留学期間中に日本国内の社員と同じ業績評価制度(目標管理制度など)を適用することは困難であり、適切ではありません。業務目標の達成度で評価を行う制度に、業務を行っていない社員を当てはめようとすれば、評価の客観性が担保できず、不公平感を生む原因となります。

無理に評価制度を適用するのではなく、留学期間中は「評価の対象外」とするか、留学の実態に合わせた特別な評価基準を設けることを検討すべきです。

留学期間中の評価に代わる仕組みづくり

評価の代替案として有効なのが、学習の進捗や成果に関する「定期レポート」の提出を制度化することです。これは優劣をつける「評価」というよりも、本人の「成長の記録」と位置づけ、会社がその努力と成果をしっかりと見守っているというメッセージを伝える意味合いを持ちます。

レポートに対する上長や人事からのフィードバックは、本人のモチベーションを高めると同時に、会社とのつながりを実感させ、帰国後のキャリアプランを共に考える上での重要なコミュニケーションツールとなります。提出されたレポートは、復職後の配属先を検討する際の貴重な資料としても活用できるでしょう。

昇給・昇格、賞与の取り扱いをどう定めるか

処遇については、規程で明確に定めておく必要があります。特に迷いやすい昇給・昇格や賞与は、いくつかのパターンが考えられます。

パターンA

留学期間中は標準的な評価(例:B評価)が付与されるものとみなし、定期昇給や昇格の対象とする。

パターンB

留学期間中の昇給・昇格は凍結するが、復職後に留学の成果を勘案した上で、処遇を再決定する。

【賞与】

パターンA

賞与の算定基礎期間に在籍していることをもって、一定額(例:基本給の〇ヵ月分)を支給する。

パターンB

「出張」扱いで給与が支払われている場合は給与を基礎に算定し、「休職」扱いで無給の場合は、賞与も不支給とする。

いずれを選択するにせよ、重要なのは、そのルールが一貫していて、全ての対象者に公平に適用されることです。会社の考え方を明確にし、規程に具体的に落とし込んでおかなければなりません。

トラブルを未観に防ぐ! 留学規程で明確にすべき必須項目

これまで見てきた論点に加え、将来的なトラブルを避けるためには、留学に関するルールを「海外留学規程」として明文化しておくことが極めて重要です。最低限、以下の項目は盛り込む必要があります。

費用負担の範囲と精算方法

どこまでが会社負担で、どこからが自己負担かを明確に定義します。一般的に、学費、渡航費、教材費、滞在費、保険料などが会社負担とされますが、その上限額や、家族を帯同する場合の費用の取り扱いなど、細部まで詰めておかなければなりません。現地での費用精算の方法(実費精算か、定額支給か)や、為替レートの適用基準なども定めておくと、後のトラブルを回避できます。

留学後の服務義務(リターン条項)と費用返還

会社が多額の投資を行う以上、留学で得た知見を自社で活かしてほしいと考えるのは当然です。そのため、留学終了後、一定期間(例:3~5年)は退職せずに勤務することを約束させる「服務義務」条項を設けることが一般的です。

服務義務期間内に自己都合で退職した場合、会社が負担した留学費用の一部または全部の返還を求める条項もセットで規定することが多くなっています。ただし、労働基準法第16条が禁じる「賠償予定の禁止」に抵触しないよう注意が必要です。あくまで、貸与した学費などの「免除特約付き金銭消費貸借契約」という整理に基づき、実費の返還を求める形に留めるべきであり、違約金や懲罰金と見なされるような定め方は無効となる可能性が高い点に留意しなければなりません。

復職に関するルール

留学からの円滑な復職を支援するためのルールも重要です。復職の申し出の期限や手続き、復職先の部署の決定プロセスなどを明記します。原則として原職または同等の職務への復帰を基本としつつ、「留学で得た専門性を最大限に活かせる部署への配属を、本人と協議の上で決定する」といった、本人のキャリアを考慮した規定を設けることが、留学の投資効果を高める上で有効です。

社員の海外留学は、制度の設計と運用次第で、その成否が大きく分かれます。人事担当者としては、法的リスクを管理しつつ、いかに留学する社員の成長を最大化し、会社の資産として還元してもらうかという視点が欠かせません。今回解説したポイントを参考に、自社の状況に合った、実効性のある制度を構築・運用してください。

この記事の監修

井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

人事のQ&Aの関連相談

留学に伴い休職する社員の海外転出届について

今年の9月から休職し、海外留学をする社員がいるのですが、

海外転出届の提出はしてもしなくてもOKという認識でよいでしょうか。

本人からすると海外転出届を出すことで、住民税の支払いがなくなるなど、メリッ...

- NKHさん

- 東京都 / 放送・出版・映像・音響(従業員数 301~500人)

海外留学休職中の対応ついて(海外での就労)

弊社は海外留学休職制度があり、最長で2年取得できる制度となっているのですが、今回制度利用を検討している社員より以下相談がありました。

「留学を希望している大学院は1年通学すると1年間の就労ビザが発行...

- NKHさん

- 東京都 / 放送・出版・映像・音響(従業員数 301~500人)

海外留学する社員の業務について

いつもお世話になります。

当社社員が半年間、自己都合による海外留学をすることになりました。当社ではテレワークが進んでおり、国内の遠隔地の自宅を就業場所にしている社員も数名いる状態です。人事としては当初...

- 紺鮫さん

- 東京都 / 情報処理・ソフトウェア(従業員数 101~300人)

留学休職時の取扱いについて

社員で海外留学を希望したい旨を相談受けました。

有能な人材で、今回は就業規則には「休職」の項目があり、こちらを適用したいと考えております。

そこで下記の疑問点についてお知らせ頂ければ幸いです。

①社...

- jsppさん

- 東京都 / 運輸・倉庫・輸送(従業員数 31~50人)

- 1

関連する書式・テンプレート

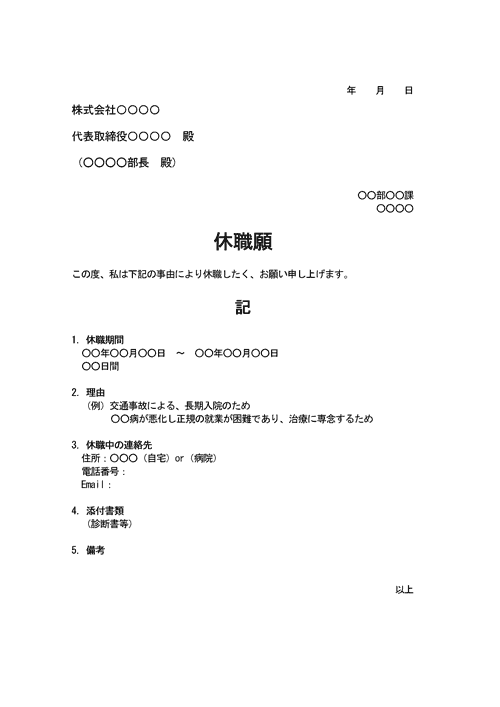

休職願

休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。

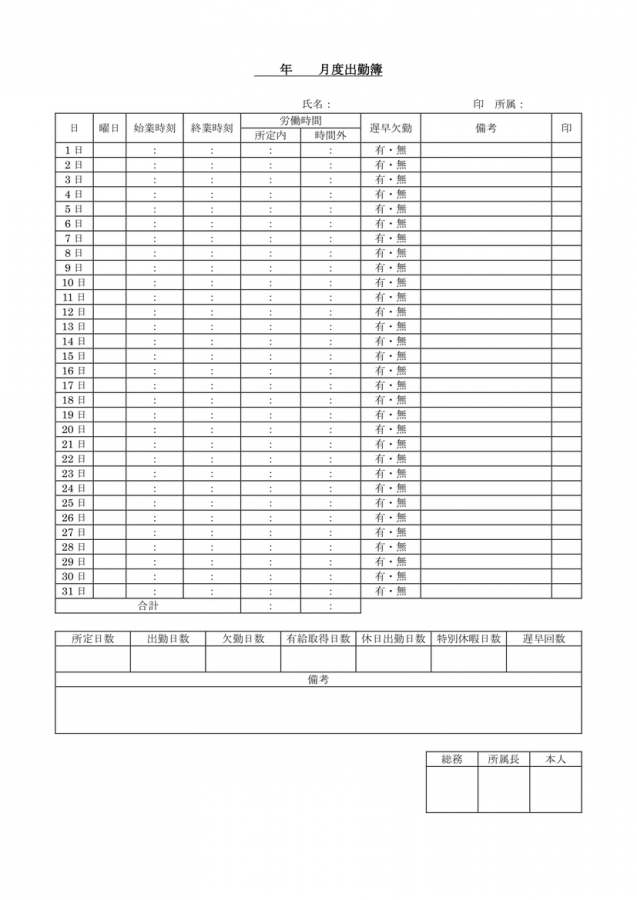

出勤簿

是非ご利用ください。

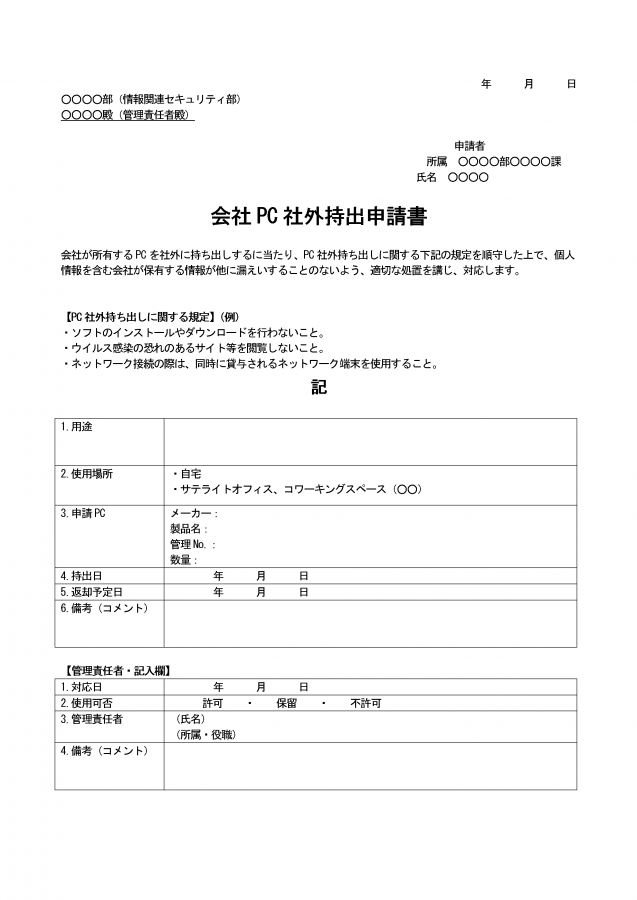

会社PC社外持出申請書

主にテレワークを実施する際に使える申請書です。

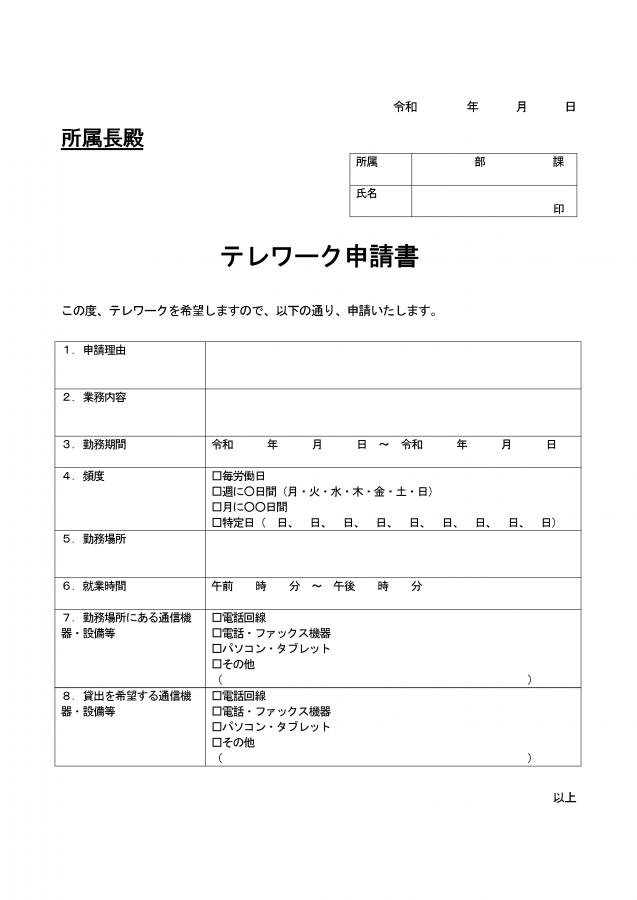

テレワーク申請書

働き方の多様化や感染症予防で、在宅勤務などテレワークを実施する企業が増えています。これはテレワークを開始する前に必要な申請書のテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント