職場のモヤモヤ解決図鑑【第42回】

メンタル不調を防ぎ、いきいきとした職場をつくる

「ポジティブメンタルヘルス」とは[前編を読む]

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

吉田 りな(よしだ りな)

食品系の会社に勤める人事2年目の24才。主に経理・労務を担当。最近は担当を越えて人事の色々な仕事に興味が出てきた。仲間思いでたまに熱血!

-

森本 翔太(もりもと しょうた)

人事部に配属されたばかりの23才。部長と吉田さんに教わりながら、人事の基礎を勉強中。

-

石井 直樹(いしい なおき)

人事労務や総務、経理の大ベテラン42歳。部長であり、吉田さんたちのよき理解者。

吉田さんは、メンタル不調者の対応をきっかけに、メンタルヘルス不調予防への関心が高まったようです。森本さんと共に、従業員がいきいきと働ける職場づくりに取り組むことになりましたが、部長が教えてくれた「ポジティブメンタルヘルス」とはどのような考え方なのでしょうか。ポジティブメンタルヘルスの意味とともに、具体的な取り組みや企業事例を見ていきます。

メンタルヘルス=心の病気、ではない?

メンタルヘルスとは「心の健康状態」を意味する言葉です。世界保健機構(WHO)の定義によれば、「健康」とは、身体的、心理的、社会的に満たされた状態(Well-being)であり、病気でないからといって、健康であるとは言い切れません。

うつ病やパニック障害などの病名が広くられるようになりましたが、診断がつく状態だけがメンタル不調ではありません。普通に働いているように見える人でも、ストレスや悩みを抱えていて、メンタルヘルス不調に当てはまる場合があります。

- 【参考】

- 健康の定義|日本WHO協会

いきいきと働ける職場をつくる

「ポジティブメンタルヘルス」とは

「ポジティブメンタルヘルス」とは、人々の「好調」な面に主眼を置いた「攻めのメンタルヘルス対策」と言われています。

従来のメンタルヘルス対策は、人々の「不調」に注目し、病気やストレスを予防する「守り」の側面が強いものでした。一方、ポジティブメンタルヘルスは、身体・精神の健康を保つことにとどまらず、誰もがいきいきと働きがいをもって働けるプラスの状態をつくることを目指します。そのため、仕事のストレス要因だけでなく、組織の資源や個人の強みにも注目し、従業員満足度の向上や生産性の向上につながるよう働きかけます。

ワーカホリズムとは異なる「ワークエンゲージメント」

「いきいきと働く」ことに重きを置くポジティブメンタルヘルスを考えるとき、重要になるのが「ワークエンゲージメント」です。

ワークエンゲージメントは、熱意や活力を持って仕事に取り組んでいる状態で、これが高い人は積極的に仕事に関わり、パフォーマンスも高いとされています。

その対極の状態が、仕事への活力もパフォーマンスも低いバーンアウト(燃え尽き症候群)で、メンタル不調のリスクが高いとされます。また、仕事への意欲は低いものの、義務感や強いストレスにさらされて成果を出している「ワーカホリズム」状態の従業員にも注意が必要です。

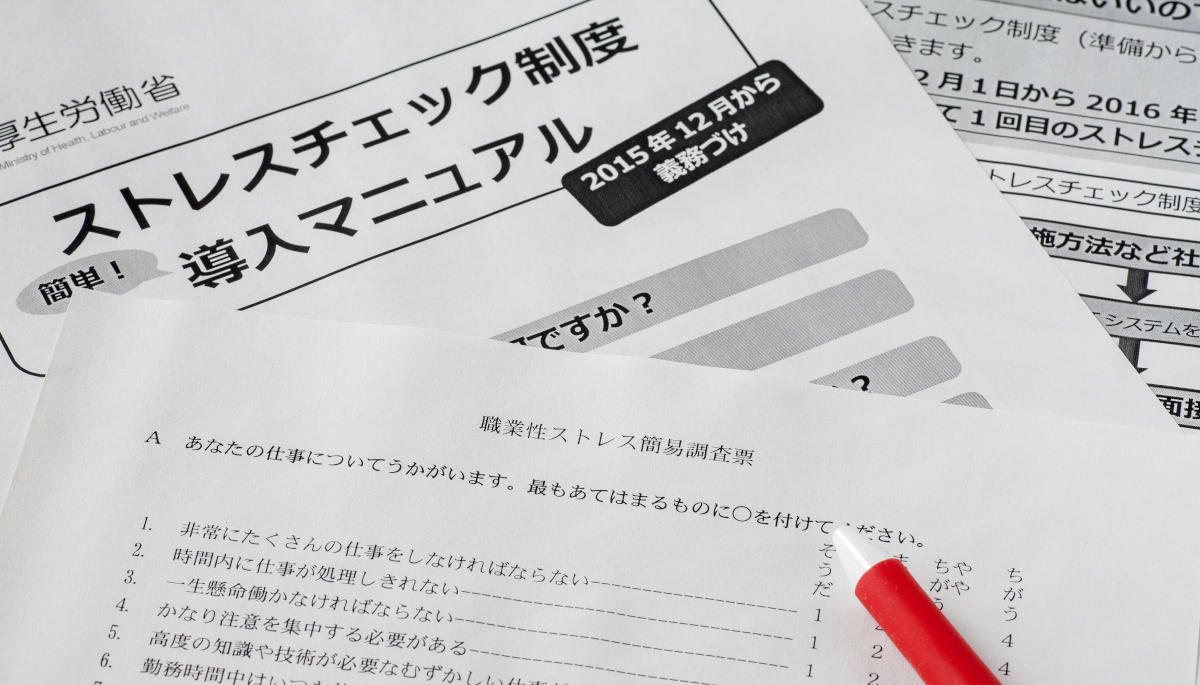

ポジティブメンタルヘルスに重要なストレスチェック

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べる調査です。50人以上の規模の事業場では、年1回の実施が義務付けられています。従業員のストレス状態を把握することで、早期にケアをする、職場の課題に合わせてセルフケアやラインケアを充実させるなど、組織のメンタルヘルス対策に活用できます。

ストレスチェックの導入や運用フローの詳しい解説はこちら

ストレスチェック|日本の人事部

ストレスチェックの活用例:集団分析で職場に適した施策を

ストレスチェック制度の呼称は、会社が自由に決められます。たとえば「いきいき健康づくり診断」とすることで、従業員にプラスの意図を伝えることができます。

高ストレス基準に該当する従業員からの申し出があれば、医師による面接指導を実施しなければなりません。事業主は、面接指導の結果に基づき、必要に応じた就業上の措置をとる必要があることから、職場環境改善のきっかけにもなります。

また、個人を特定しない形で、チームや部署の回答結果の集団分析を実施し、結果をメンタルヘルス対策に役立てることも可能です。自社の職場環境の改善だけではなく、従業員満足度など、他のサーベイとも組み合わせれば、人事戦略や人事制度の構築にも活用できます。

【ストレスチェックの活用事例】

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社では、2016年からグループの健康経営理念を制定。安全衛生法令の順守をベースに「明るく・楽しく・元気に」「自発的な健康づくり」「仕事と健康の両立」の三本柱を立て、従業員の「いきいきとさまざまな能力を発揮できている状態」の実現を目指しています。

同社は「マイナスをゼロに」する施策だけではなく、ポジティブメンタルヘルスの視点でゼロをプラスにする施策も展開。従業員のセルフケア力を重視し、体系的に施策を実施しています。

【ストレスチェックの活用事例】

富士通グループ

富士通グループは、ストレスチェックの基本項目に独自の質問を加え、各組織の課題を明らかにしています。

ストレスチェックをもとに組織診断分析を実施。各組織の状態を「疲労予備軍」「活性化」「疲労状態」「低モチベーション」の四つに分け、それぞれに適した組織改善策を展開しています。組織ごとの課題をフィードバックし、現場での対応を支援しています。

これからの時代のメンタルヘルス対策

働き方の変化に合わせるように、企業に求められるメンタルヘルス対策も変わっていきます。

これまでは、オフィスの管理監督者がラインケアのキーパーソンとしてメンタルヘルス対策に関わっていました。リモートワークが広がる時代では、従業員自らがストレス軽減やメンタル不調防止に気を配るセルフケアが一層重要になります。

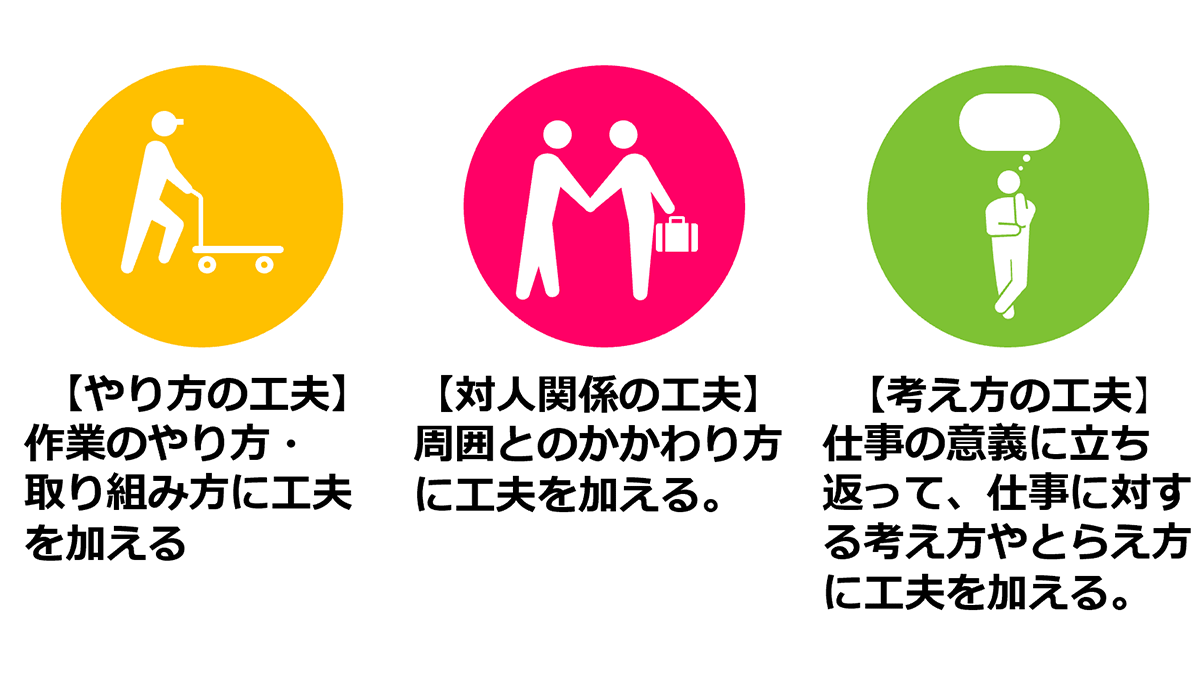

セルフケアでは「個人が対処可能」なストレスに目を向け、その対象法を学ぶことが重要です。たとえば、ストレスや疲労を軽減させる「リカバリー経験」を学ぶことにより、自身に適した休み方ができれば、仕事のストレスの軽減につながります。また、仕事の範囲や進め方などを自ら修正することでワークエンゲージメントを高める「ジョブ・クラフティング」も有効です。

ストレスチェックなど従業員の状態を把握しながら適切な取り組みを実施すること。従業員一人ひとりに、セルフケアについて学ぶ機会を提供すること。適切な施策の実行と従業員の教育を両輪で進めることが、いきいきと働ける職場づくりにつながります。

【まとめ】

- ポジティブメンタルヘルスは、個人や組織をより好調に、いきいきとさせることを目標にしている

- ストレスチェック制度は、結果を分析して施策につなげられるほか、個人が自らの状態を知ることでセルフケアに役立てることもできる

- 「不調をなくす」から、「よりいきいきと働ける状態」へ。仕事とのポジティブな関わり方を目指すことが、誰もが快活に働ける職場づくりにつながる

不調を防ぐことばかり考えていたけど、メンタルヘルスの取り組みはそれだけじゃないんですね

「もっといきいき働いてもらうために」という視点で見たら、ストレスチェックの結果も違うものに見えてきました

各部署の状態を分析して、いい職場づくりを進めましょう!

この記事を読んだ人におすすめ

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント