仕事と私生活を切り分ける「境界マネジメント」に必要な上司の支援とは

パーソル総合研究所 シンクタンク本部 研究員 砂川 和泉氏

従業員が仕事と私生活をうまく切り分けることは、個人のウェルビーイング(幸せ)や人生満足度の向上に寄与するだけでなく、組織にとっても重要な課題である。仕事と私生活の境界をコントロールすることにより、離職の防止や意欲の向上、優秀な社員のバーンアウト(燃え尽き)防止や、さらには管理職への昇進意欲向上といった効果が期待できる(コラム「仕事と私生活の切り分けが組織にもたらすメリット」参照)。しかし、多くの従業員が「仕事と私生活を切り分けたい」と考えているにもかかわらず、それを実現するのは容易ではない。

こうした切り分けには、従業員個人が仕事と私生活の境界を時間的・物理的・感情的にコントロールする「境界マネジメント」が有効である。境界マネジメントには、「切断」「感情制御」「計画」「縮小」「調整」「優先」の6つの要素があり、これらを意識することで、仕事と私生活を切り分けやすくなる(コラム「仕事と私生活をうまく切り分ける6つの要素―ライフ・オーナーシップを意識して境界マネジメントの実践を」参照)。

しかしながら、組織で働く以上、個人の努力のみで境界マネジメントを実践するのは難しく、上司の支援が欠かせない。そこで、本コラムでは、パーソル総合研究所が実施した「仕事と私生活の境界マネジメントに関する定量調査」結果を基に、個人が境界マネジメントを実践しやすくするための上司の支援について考察する。

上司による境界マネジメント支援のポイント

では、どのような上司の支援が、仕事と私生活の境界を管理する境界マネジメントの実践に役立つのだろうか。

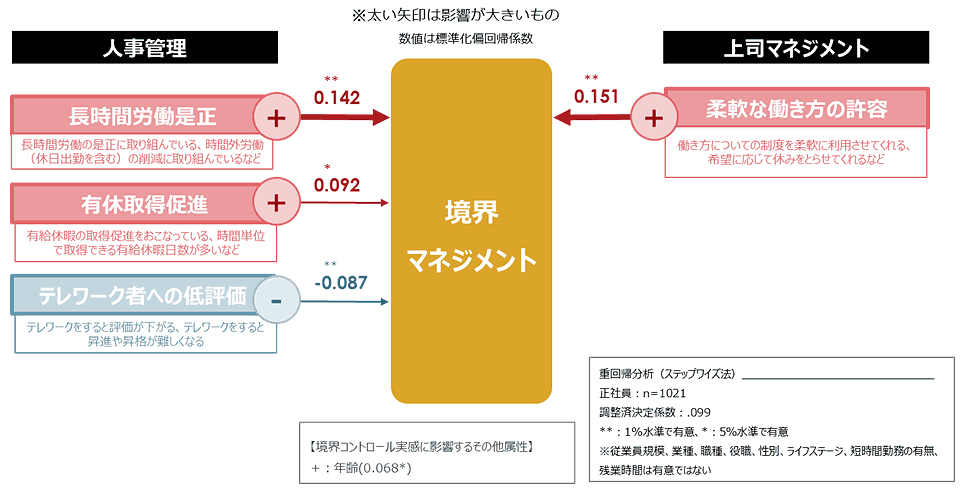

パーソル総合研究所の調査によれば、「長時間労働の是正」や「有給休暇の取得促進」といった人事管理が行われていることに加えて、上司が「働き方についての制度を柔軟に利用させてくれる」「希望に応じて休みをとらせてくれる」といった柔軟な働き方を許容する姿勢を持っていることが、メンバーの境界マネジメントの実践と大きく関係している。ここから、柔軟な働き方を支援することが境界マネジメントを実践する上での基盤となっていることがみてとれる。

上司は柔軟な時間の使い方を認めるべきである

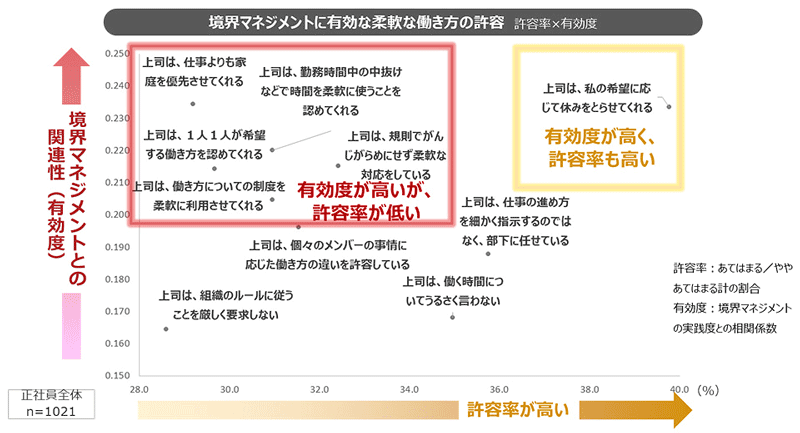

さらに、上司による柔軟な働き方の許容について、具体的にどのような対応が部下の仕事と私生活の境界を管理する境界マネジメントの実践に有効かを見てみよう。例えば、「希望に応じて休みをとらせる」「仕事よりも家庭を優先させる」「勤務時間中の中抜けなどで時間を柔軟に使うことを認める」といった上司の対応が、部下の境界マネジメントに良い影響を与える。しかし、このような柔軟な対応を実践する上司はまだ少なく、「家庭優先」や「時間を柔軟に使うことを認める」上司は3割程度にとどまっているのが実態である。こうした柔軟な働き方を認める上司が少ないことが、境界マネジメントの実践を阻む一因であると考えられる。

上司から家庭優先の対応をしてもらった具体例を挙げると、例えば「家庭の事情で急に休む必要がある時、家庭を優先してくれる。休みの間、自分の代わりに必要な事柄を行ってくれる」「家庭優先でいい、という言葉をかけてくれる」といったことがある。このように、上司が具体的な言葉や行動で家庭を優先させる姿勢を示すことで、部下は安心して仕事と私生活の境界を管理できるようになるであろう。

境界マネジメントを支援するための上司の役割

部下の仕事と私生活の境界を管理する境界マネジメントを効果的に支援するためには、上司が柔軟な働き方を許容するだけでなく、3つのステップを踏むことが効果的である。

まず、上司自身が境界マネジメントの重要性やその方法について「学ぶ」ことが第一歩である。上司が学ぶことで部下の境界マネジメントへの理解が深まるだけでなく、上司自身が境界マネジメントを実践すれば、部下にとっての良きロールモデルにもなるであろう。

次に、境界マネジメントの実践方法を部下に「周知する」ことが必要である。部下の中には境界マネジメントの知識やスキルを持たない人も多いため、上司が手本を示しながら実践方法を共有することで、部下はより実践しやすくなる。

最後に、上司が柔軟な働き方を「許容する」姿勢を示すことが大切である。例えば、1on1の対話を通じて部下が仕事と私生活の境界を適切にコントロールできているかを確認したり、家庭や健康といった個別事情に応じた働き方を相談する場を設けたりすることで、部下が自ら働き方を調整し、主体的にパフォーマンスを向上させる環境が整う。部下の生活ニーズに寄り添う姿勢は、上司にとって一時的な負担に感じられるかもしれないが、最終的には部下の自主的な働き方を促進し、組織全体の生産性向上につながる。

まとめ

近年、ワーク・ライフ・バランスへの意識が高まる中で、柔軟な働き方の推進は組織にとって欠かせない課題である。管理職の中には、柔軟な働き方の推進によって「個人の要求が組織の要請よりも優先されている」状況と感じる人もいるかもしれない。しかし、共働きの増加などを背景に、働き方の柔軟性は従業員のモチベーション維持やパフォーマンス向上を左右する重要な要素となりつつある。特に、50代以上の管理職世代には仕事中心の価値観を持つ人が多いが、時代の流れを踏まえ、若年層のニーズに配慮した柔軟な働き方を認める姿勢が求められる。

「境界マネジメント」は従業員が自ら実践するセルフマネジメントの一環であるが、その円滑な実践には上司の理解と支援が不可欠である。人事部門としても長時間労働の是正や有給取得促進などの柔軟な働き方がしやすい環境づくりを進めることが必要であるが、それに加えて、上司には、部下の家庭や生活を尊重し、「働き方についての制度を柔軟に利用させてくれる」「希望に応じて休みをとらせてくれる」などの柔軟な働き方を受け入れる姿勢が期待される。しかし、ただ許容するだけでなく、上司が境界マネジメントの重要性やその方法について学び、実践方法を部下に周知し、許容する姿勢を示すことが大切である。

こうした柔軟な環境が整うことで、従業員は自らの職業生活のかじ取りが可能となり、モチベーションやパフォーマンスの向上にもつながるのである。

【関連調査】

仕事と私生活の境界マネジメントに関する定量調査

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント