【本誌特別調査】〈速報〉2020年度決定初任給の水準

58.5%が「全学歴据え置き」、据え置き率は2年連続で上昇。

大学卒の水準は21万3276円で前年度比0.5%増

労務行政研究所では、2020年4月入社者の決定初任給を調査。ここでは、4月7日までに回答のあった東証1部上場企業164社について、速報集計を取りまとめた。

今春闘交渉では政府による経済界への「賃上げ要請」が7年目を迎えたが、米中貿易摩擦を背景とする世界経済の減速懸念などにより、大手製造業では前年割れの水準で妥結するケースも見られた。

目下の新型コロナウイルス感染拡大による経済・経営への影響については、大手の賃上げ交渉時は情勢が不透明であったことから、交渉においてそれほど大きな下押し圧力とはなっておらず、また、人手不足が深刻な中小では昨年に引き続き賃上げの動きが見られる。

ただ、中小ではこれから本格的な交渉に入る企業も少なくないため、“コロナショック” が最終的にどの程度今年の賃上げ交渉の結果を左右するのか、現時点では予断を許さない。

このような状況下、初任給を前年度から “全学歴据え置いた” 企業は、当研究所調査で58.5%となり、19年度速報集計時の57.3%から1.2ポイント上昇した。集計(回答)企業は、商業(30社)、機械(21社)、化学(19社)などの業種で多く、業種間の偏りはあるものの、今年度の初任給の動向を知る一助となろう。なお、東証1部上場以外の企業も含めた最終的な集計結果は、8月14日発行の第3998号に掲載している。

*今回、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で調査を実施したため、集計社数が例年を下回っている点に留意いただきたい(2019年度241社→2020年度164社)。

1. 決定初任給の定義:

2020年度の賃金見直しによって確定された2020年3月卒者の決定初任給。

2. 調査項目:

対象学歴は次の6区分。対前年度上昇額・率を見るため、2019年度決定初任給も併せて調査した。

・高校卒(事務・技術)→一律または基幹職・補助職別、および(現業)

・専門学校卒(2年制・事務)

・高専卒(技術)

・短大卒(事務)

・大学卒(事務・技術)→一律または基幹職・補助職別

・大学院卒修士および博士課程

3. 調査時期・方法:

3月下旬に調査票を発送、併せて電話による取材も行い、4月7日までに回答のあった分を集計。

4. 調査・集計対象:

東証1部上場企業2111社のうち、回答のあった164社。業種別の内訳は[参考表]のとおり。会社名・所属業種については、調査時点におけるものとした。

5. 集計対象とした初任給の範囲:

原則として時間外手当、通勤手当を除く諸手当込みの所定内賃金。ただし、特定の対象者のみに支給する手当で、初任給とは別枠で回答のあったものは除いて集計した。

6. 集計対象とした初任給の範囲:

前年度の数字が得られなかった企業は集計から除外した。前年度、今年度とも同一学歴に回答がある場合でも、同一条件で比較できない企業(例えば、設定区分が「一律」から「基幹職・補助職別」に変更された場合、また、その逆の場合)は、当該学歴については集計から除外した。

また、従来、賃金制度を変更した場合は集計対象から除外していたが、2008年度より①企業合併等による賃金制度の変更や②賃金体系の変更等のため、同一条件で比較できる前年度の初任給額が得られなかったケースを除き、賃金制度を変更した場合についても原則としてすべて集計に含めている。

7. 利用上の注意:

[図表]の割合は、小数第2位を四捨五入し小数第1位まで表示しているため、合計が100%にならない場合がある。また、本文中で割合を引用する際には、実数に戻り再度割合を算出し直しているため、[図表]中の数値の足し上げと本文中の数値とは一致しないことがある。

※基幹職とは

(1)総合的で広範な業務、(2)判断、企画、専門能力を要する基幹的な職務、などに該当するもの。具体的には、基幹職、総合職などと呼称されるもの。

※補助職とは

(1)定型的、補助的、事務的な職務、(2)限定された分野の職務、などに該当するもの。具体的には、補助職、事務職、一般職などと呼称されるもの。

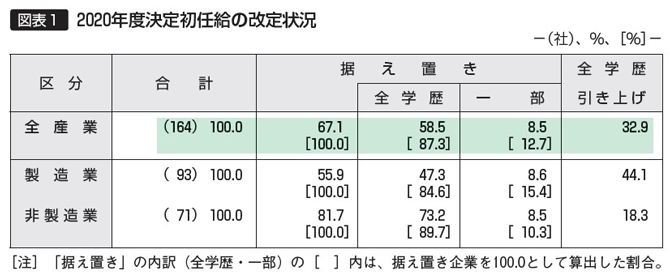

改定状況[図表1~3]「全学歴引き上げ」は32.9%。

「全学歴据え置き」は58.5%と前年度より1.2ポイント上昇

東証1部上場企業を対象とした今回の速報集計では、2020年度の初任給を前年度から「全学歴引き上げ」た企業が32.9%と、19年度速報集計時の35.7%から2.8ポイント低下した[図表1]。産業別に見ると、製造業は44.1%の企業が引き上げたのに対し、非製造業は18.3%と2割を下回り、25.8ポイントの差が見られた。

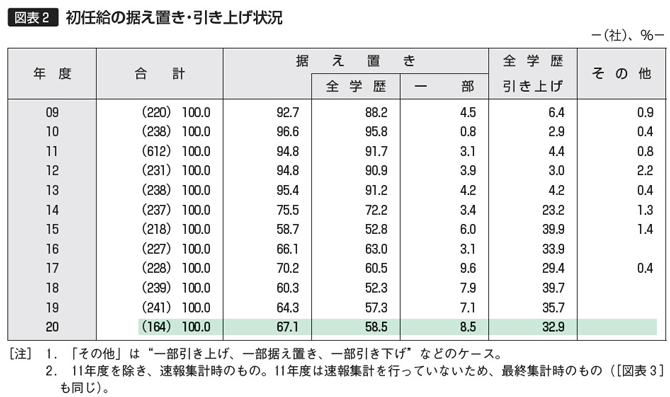

一方、「全学歴据え置き」は58.5%で、前年度の57.3%から1.2ポイント上昇した[図表2]。

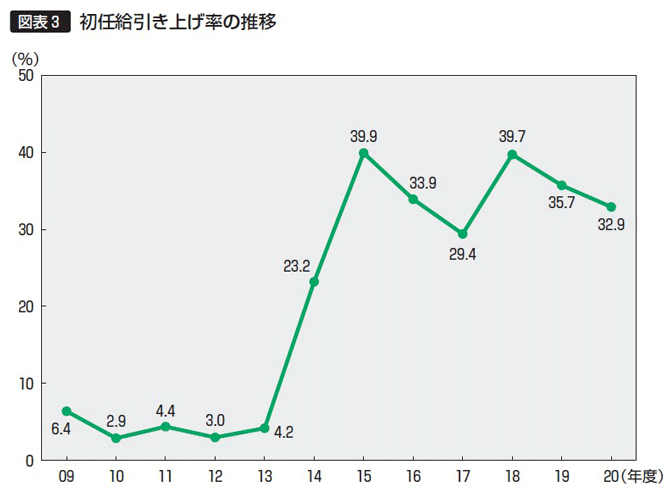

各年度における速報集計時の「全学歴引き上げ」た企業割合(以下、引き上げ率)を見ると[図表2~3]、リーマンショックの影響を受け世界的不況に陥った09年度から13年度までは2~6%台の低い割合が続いていたが、14年度は輸出産業を中心とする企業業績の回復、デフレ脱却に向けた賃上げの政労使合意などを背景に23.2%と13年度の4.2%から19.0ポイント上昇。賃上げ基調が続いた15年度はさらに上昇し39.9%となった。

16年度は33.9%、17年度は29.4%と、引き上げ率は30%前後であったが、18年度は再び大きく上昇し、39.7%となった。しかし、19年度は35.7%と若干低下し、20年度も低下傾向は変わらず、32.9%と前年から2.8ポイント低下した。

ちなみに、初任給を「全学歴据え置き」とした企業は、17年度以降2年連続で減少していた(16年度63.0%、17年度60.5%、18年度52.3%)が、19年度は57.3%と増加に転じ、20年度も58.5%と増加傾向が続いている。

初任給水準の決定に当たっては、新卒者の労働力需給や世間相場が影響を及ぼす。併せて、賃金体系を考慮した在籍者とのバランス、賃上げ率、特にベースアップの結果と配分との関係も検討すべき要素となる(賃上げ妥結状況は、本号45ページに掲載)。

前述のように、14年度の賃上げ “復活” を受けた15年度以降の速報取材時には、「従業員の賃上げ妥結を待って初任給を決める」「交渉中で、決定までまだ時間がかかる」など、引き上げを含めて検討中とみられる企業が少なからずある。

15年度以降で速報集計と最終集計の引き上げ率の差を見ると、0.5~4.9ポイントと幅はあるものの、毎年最終集計が速報集計時を上回っている。速報集計時の引き上げ率が減少した19年度も同様の傾向が続き、最終集計における引き上げ率は38.4%と速報集計時(35.7%)より2.7ポイント増加した。

20年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による業績悪化などにより初任給の引き上げを見送る企業が増加する可能性もあり、最終集計に向けて初任給の動向が引き続き注視される。

◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください→ 「WEB労政時報」体験版

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント