絶望や悲しみにくれる社員に、上司や人事は何をすべきか

――行動科学とシステム思考で考える「希望の根拠」の見つけ方

山梨県立大学 国際政策学部 専任講師

松井 亮太さん

自身や家族の病気・不幸など、人間は誰しも、キャリアや人生において、強い悲しみや「何をやってもダメだ」と感じる絶望的な状況に直面し、仕事もままならなくなる可能性があります。そんなとき、本人はいかにして立ち直ればよいのでしょうか。上司や人事担当者など、周囲の人間はどのように支援すればよいのでしょうか。自身の壮絶な体験を基に、絶望からの回復を「行動科学」と「システム思考」で分析する、山梨県立大学の松井亮太さんにお話をうかがいました。精神論ではない、科学的アプローチから見えてきたのは、「希望の根拠」の重要性と、組織ができる具体的な支援のあり方でした。

- 松井 亮太さん

- 山梨県立大学 国際政策学部 専任講師

まつい・りょうた/1983年生まれ。専門は行動科学(行動意思決定論)、システム思考。国内電力会社の技術者として勤務後、福島第一原発事故をきっかけに経営学、意思決定論の研究者の道へ。自身の体験を、学術的な視点から一人称で記述・分析した論文や著書『闇の先へ 絶望を乗り越える行動科学』(旬報社)が注目を集める。近刊に『「なんとなく」の心理を科学する(上):人はなぜ★5より★2のレビューが気になるのか』『「なんとなく」の心理を科学する(下):人はなぜ午前中より午後にウソをつくのか』(共に旬報社)がある。

コロナ禍で家族に起きた悲劇からの、劇的な回復

松井さんの研究領域である「行動意思決定論」と「システム思考」は、どのような学問なのでしょうか。

行動意思決定論は行動経済学と近い学問ですが、より心理学に寄った位置付けです。目の前に「合理的な選択肢A」と「不合理な選択肢B」があると、人間は「なんとなく」不合理な選択肢Bを選んでしまうことがあります。そのような実際の意思決定を研究する学問です。今回のテーマで言えば、人間は本質的に不合理な存在である、という前提が重要です。

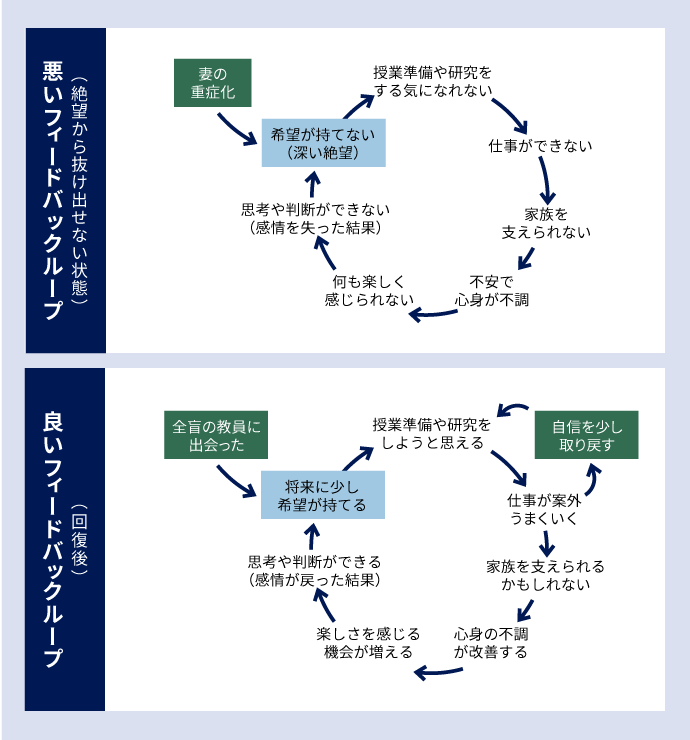

システム思考は、問題を分析する際に「個別要素」ではなく「要素間の関係性」に着目する思考アプローチです。人事領域で起こる問題も、特定の誰かが悪いのではなく、複数の要因が相互作用する「システムの問題」として発生していることが多いのではないでしょうか。

例えば、離職率の高い職場は、表面的には「若手の忍耐力不足」「管理職のマネジメント力不足」といった個別の問題に目が行きます。しかし、システム思考では、次のように考えます。短期成果を重視する評価制度が残業を常態化させ、それが育成やキャリア支援の不足を招き将来への不安から離職が増える。採用は欠員補充に追われ、結果としてまた短期成果重視の人材活用が強まる。こうした悪循環こそが問題の本質で、離職の原因は個々の要素ではなく、全体の要素間の関係性、つまりシステムにあると考えるのです。

松井さんは過去に、深い悲嘆を経験され、ご自身でも「ダメになりかけていた」とおっしゃるほどの絶望的な状況にありました。しかし、ある偶然の出来事をきっかけに、驚くべき速さで回復。そのご自身の体験を、客観的な学術的視点から分析されたのが、著書『闇の先へ』や関連論文です。研究者が自身の体験を分析する「オートエスノグラフィー」という手法は非常に説得力があり、私たちも多くの学びを得られると感じます。

一連の出来事をお話しします。もともと私は電力会社に勤めていたのですが、2020年、山梨県立大学の教員に転職しました。大学では経営学の授業を行ったり、意思決定論の研究を行ったりしていました。私には妻と娘がいるのですが、授業中にも家族の話をよくしていて、学生からは「仲の良い家族」と思われていました。仕事も家庭も順風満帆な日々を送っていたのです。

しかし、2022年9月、私が新型コロナウイルスに感染。その後、妻と娘(当時3歳)も感染しました。おそらく私から感染したのだと思います。私は幸いにも軽症で済み、娘も何とか回復したのですが、妻は重症化して重い障害が残ってしまい、一緒に生活をすることが困難になってしまいました。

この期間、あまりにもいろいろなことがありすぎて、私は適応障害になってしまいました。大学での仕事や育児がまったくできない状態となり、大学は休職。娘の世話はしばらく親族に任せることになりました。深い悲しみや後悔に襲われ、半年間、何を試しても回復しない絶望的な日々が続いたのです。

転機は2023年5月に訪れます。健康診断の場で、事故で全盲になってもなお教員として仕事に取り組む同僚に偶然出会ったのです。その姿に「自分にもできるのではないか」という思いが湧き上がりました。試しに授業の計画を立ててみたところ、できると感じ、止まっていた時間が動き出すように自信が回復。育児を再開し、職場復帰も果たしました。

この急激な変化は、「鮮明」で「類似性」の高い「希望の根拠」に直接触れたことで、悪循環の「システム」が一気に好転したことによるもので、自身の研究領域であるシステム思考や行動意思決定論の観点からも説明できると考えています。

「人は一瞬で変わる」は精神論ではない

ご自身の体験から、特に何を学ばれましたか。

学んだことは大きく二つあります。一つ目は、「今の生活や人生は意外なほどあっけなく終わるかもしれない」ことです。この経験を経て、「今すべきことは、今すぐ全力でやる」というマインドに変わりました。

以前はどんな仕事も100%の完成度を目指していましたが、今は重要なことに集中するために、本質的でない仕事、いわゆる「ブルシット・ジョブ」は意識的に力を抜いています。日本の組織では、ブルシット・ジョブまで完璧にこなそうとする人が多いように感じます。まだ自らの人生の「終わり」を意識しておらず、時間やエネルギーが無限にあるかのように感じている余裕の表れなのかもしれません。明日死ぬかもしれないと思ったら、どうでもいい仕事はできないはずです。

人生の有限性を痛感されたからこそ、物事の優先順位が明確になったのですね。

その通りです。学んだことの二つ目は、「人は一瞬で変わる」ことです。それまでは、悲嘆や精神疾患からの回復は非常にゆっくり進むものだと思い込んでいました。しかし、私自身の急激な回復を振り返ると、精神論ではなく「システム論」なのだと気づいたのです。

人の状態が良いか悪いかは、個人の資質だけの問題ではなく、仕事や家庭、人間関係といったさまざまな要素が絡み合った「システム」の問題として捉えることができます。システムに問題が起きている場合、「レバレッジポイント」、つまり「てこ」が効くポイントに変化が起きれば、システム全体が一気に好転する可能性があるのです。

私は絶望的な状況にあったとき、「システムの問題を解決しよう」と思いつく余裕すらなく、「何をやっても無駄だ」と思っていました。しかし、意図せずしてレバレッジポイントに触れた結果、回復しました。後から振り返って、「あれはシステムの問題だったんだ」と気づいたのです。

「鮮明な一次情報」が「希望の根拠」となりうる

回復のきっかけ、つまり「レバレッジポイント」を、絶望している本人はどうすれば見つけられるのでしょうか。

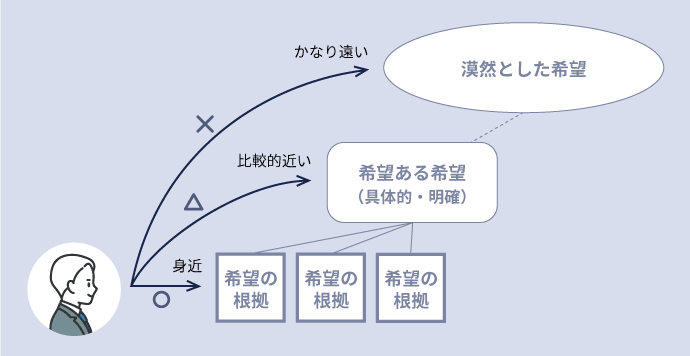

絶望とは、「何をやってもダメだ」と思っていて、希望が見いだせない状態だと思います。この状態から抜け出すために必要なのが「希望の根拠」です。希望の根拠は、具体的で身近なものでなくてはなりません。

行動意思決定論の研究では、同じ情報でも伝え方によって受け手の反応は大きく異なるとされています。特に重要なのが、「鮮明さ」と「類似性」です。 私は絶望の淵にいたとき、悲嘆やレジリエンスに関する本を大量に読みましたが、全く役に立ちませんでした。匿名の事例や統計データといった、文字や数字で示される二次情報では心が動かなかったのです。

私の場合は、結果的に全盲の同僚に出会ったことが希望の根拠となりました。直接会って目にするという「鮮明さ」と、同じ大学教員で困難に直面した経験があるという「類似性」が重要だったのです。

なぜ二次情報では心が動かないのでしょうか。

精神的に深く落ち込んでいるとき、人は感情が非常に鈍くなっている場合があります。健康なときのように「うれしい」「悲しい」といった感情を素直に感じられなくなるからです。心が鈍っている状態では、より強い刺激、つまり鮮明な情報でなければ心を動かすのは難しいのです。

本やインターネットの記事を読むのではなく、人に直接会ってコミュニケーションをとることが重要です。どんなに技術が発達しても、リアルな場で直接触れる一次情報のインパクトにはかないません。だからこそ、無理のない範囲で、人に直接会う機会を増やしていくことが大切です。

ただ、やみくもに行動するのは難しいでしょう。そこで重要なのが、キャリア形成理論の一つである「プランド・ハップンスタンス・セオリー(計画された偶発性理論)」です。行動すればするほど幸運な偶然(チャンス)に出合う確率が上がる、という考え方です。 絶望からの回復も同じだと思います。いつもと違う場所に行くなど、新しい行動をすればするほど、回復のきっかけとなるレバレッジポイントに出合う確率を高めることができるのです。5回の行動でダメでも、20回行動すれば確率は4倍になります。

システムを「少し変えてみる」

新しい行動を起こす中で、自分にとってのレバレッジポイント、つまり変化のきっかけを見つけるには、どうすればよいのでしょうか。

「大きく変える」のではなく、「自分のシステムの一部を“少し変えてみる”」という意識が大切です。悪い状態にあると、「あれもこれも変えなくては」と問題の大きさに圧倒されてあきらめたくなります。しかし、システム思考の観点では、小さな変化で全体が大きく変わる可能性があります。仕事、家庭、趣味といった要素の中で、「特に重要だ」と感じる要素を少しだけ変えてみるのです。100点満点を目指すのではなく、まずは5点でも10点でもいいから動かしてみる。そのくらいの小さな変化でシステムに良い循環が生まれれば、それがレバレッジポイントの可能性があります。

ただ、絶望しているときは、「自分には何もできない」という思い込みにとらわれてしまいがちです。

それこそが、人間の「不合理さ」の表れです。人間は、自分が思っているよりもはるかに不合理で、物事を一面からしか見ていなかったり、ゆがんだ見方をしていたりするものです。私も、「大学教員の仕事はやることが多すぎるし、責任が重い。今の私には無理だ」と強く思い込んでいました。しかし、全盲の同僚が工夫しながら仕事をしている姿に直接触れたとき、「違う視点」を得ることができました。「完璧でなくてもいい、やりようはいくらでもある」と気づけたことで、「自分にもできるかもしれない」という希望の根拠が生まれたのです。

思い込みを変える、視点を変える、ということですね。

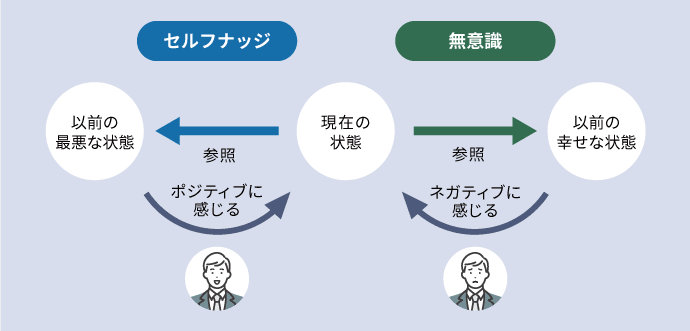

もう一つ、行動科学の知見で有効なのが「参照点を変える」という考え方です。人間の幸福や不幸の感じ方は絶対的なものではなく、何を基準(参照点)にするかで変わる相対的なものです。以前の私は、何事においても100点の完璧な人生を目指していました。しかし、行動科学の知見の一つである「プロスペクト理論」(※)によれば、70点の人生と100点の人生で、感じる幸福度にそれほど大きな差はありません。

そうであれば、完璧な100点を目指すのではなく、「70点で十分幸せだ」と参照点を引き下げるのです。そうすれば、「70点なら自分にも目指せるかもしれない」と、回復可能な目標を設定できます。

不満なことがあっても、「どん底だったあの頃に比べれば、今の70点の生活は十分に幸せだ」と思えるようになります。以前の絶望的な状況では、こんな発想はまったく思い浮かばなかったのですが、今では、このような人間の「不合理さ」を逆に利用しようと考えるようになりました。

※プロスペクト理論:不確実なシチュエーションにおいて、損得が人の意思決定にどのような影響を与えるかを説いたモデルのこと。

上司・人事は「楽な言葉」に逃げない

ここまで、本人ができることについてうかがいました。次に、絶望的な状況にある社員を、上司や人事がどう支援できるかについてお聞かせください。

まず自問してほしいのは、「自分は楽をしようとしていないか」ということです。 例えば、精神的に立ち直れない社員に対し、多くの人が「焦らずにゆっくり休んでください」という言葉をかけます。これはセオリーのようになっていますが、支援する側が楽をしたいだけの「当たり障りのない言葉」になっていないでしょうか。私もこの言葉を何度も言われましたが、救われることはありませんでした。むしろ、「いくら休んでも回復しないから困っているのに……」と、突き放されたような冷たさを感じていました。良かれと思ってかけた言葉が、逆効果になることもあるのです。

「専門的なことは精神科医やカウンセラーに任せよう」と考える人も多いと思います。もちろん専門家による支援は重要ですが、それだけでは絶望を乗り越えられない人がいるのも事実です。私の場合も、専門家のサポートだけでは埋められない心の隙間があったように感じます。

上司や人事が積極的に「〇〇を試してみたら」と強く介入するのは不適切です。ただ、「ゆっくり休んで」と距離を置くのでもなく、その中間にある、その人に合ったコミュニケーションの「さじ加減」を探ることが重要です。そのために必要なのは、支援策といったテクニックではありません。相手に正面から向き合い、「自分に何ができるだろうか」と真剣に考える姿勢です。

具体的にはどのような関わり方が考えられるのでしょうか。

休職が長引くと、本人は「組織に自分の居場所はない」「自分は不要な存在だ」というネガティブな思考に陥りがちです。人間には「誰かに必要とされたい」という欲求があります。 その欲求に対し、組織の仲間としてできることがあります。「私たちはあなたを必要としている」「あなたの居場所はここにある」というメッセージを、できるだけ鮮明に伝えることです。

私も休職中、ある同僚に偶然会ったとき、「後期から松井先生が授業をする予定でスケジュールを組んでいます」と直接言われた経験があります。メールではなく、対面でダイレクトに言われたことで、「私の復帰を本気で期待してくれているんだ」と、数ヵ月ぶりに喜びを感じることができました。これは、医者やカウンセラーといった「自分のことをよく知らない他人」にはできない、ずっと一緒に仕事をしてきた信頼関係のある仲間だからこそできる支援です。

直接会って「あなたを待っている」と伝えることが、本人にとって心を動かす鮮明な一次情報、つまりレバレッジポイントになりうるのです。腫れ物に触るように扱ったり、専門家に丸投げしたりするのではなく、「楽な言葉」に逃げずに相手と向き合う。その姿勢そのものが、大きな変化を生むきっかけになるのではないでしょうか。

松井さんは、悲嘆の専門家に対して「自身がつらい経験をしているのなら、それを告白してはどうか」と述べています。類似性を相手に感じてもらうためとのことですが、上司や人事が、悩んでいる社員に対して同じようなことをしてもいいのでしょうか。

自分のつらい過去を打ち明けるのは、有効な場合もあれば、そうでない場合もあり、ケースバイケースです。

最も重要なのは、話を聞いた相手が「この人も、自分と同じような深い悲しみを経験して、乗り越えたのだ」と思えるような、類似性を感じられる話であることです。上司や人事が本気で悩んでいる社員をサポートするつもりがあるのなら、同じようなレベルの悲しい経験を打ち明けることは、一定の効果があると思います。むしろ、そのような経験を共有しないと、どんな言葉をかけても、相手の心にあまり深くは届かないかもしれません。

逆に「この人の経験より、私の経験のほうがはるかにつらい」と相手に感じさせてしまうような話、つまり類似性を感じられない話であれば、ほとんど効果はないでしょう。

また、伝え方には繊細さが求められます。あくまでも相手に寄り添い、「あなたと同じような経験をした自分だからこそ、力になりたい」という真摯(しんし)な姿勢で伝えられれば、それは専門家にはできない、職場の上司や同僚だからこそできる非常に有効なサポートになるでしょう。悩んでいる社員にとって、凝り固まった考え方を変えるきっかけ、つまり「希望の根拠」になり得るのです。

最後に、今まさに絶望を感じているビジネスパーソンと、支える上司・人事の方々へ、それぞれメッセージをお願いします。

今、とてもつらい状態にある方へ。現状が「何をやってもダメだ」と感じられる状況でも、何かのきっかけで急激に状態が良くなる可能性は十分にあります。なぜなら、あなたの苦しみはシステムの問題かもしれず、レバレッジポイントに変化が起きれば、一気に改善する可能性があるからです。人間の強いネガティブな感情は、本人が思うほど長くは続きません。これは「感情減衰バイアス」と呼ばれる科学的な知見です。世の中にはつらいことがたくさんありますが、それらに打ち勝ってきた人も同じくらいたくさんいます。あなただけが不幸なのではありません。きっと大丈夫です。

そうした方々を支援する立場にある皆さんへ。専門家や家族にはできないけれど、ずっと一緒に仕事をしてきた仲間だからこそできることが、きっとあります。どうか、「自分にもできることがあるかもしれない」と考え、当たり障りのない言葉で逃げるのではなく、その人と真剣に向き合ってください。その姿勢が、本人にとって何よりの「希望の根拠」になるはずです。

※図1~3は、『闇の先へ 絶望を乗り越える行動科学』(旬報社)に掲載されている、松井さん作成の図を基に『日本の人事部』編集部がデザインを作成

(取材:2025年9月18日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった2

- 共感できる1

- 実践したい2

- 考えさせられる1

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント