高齢者の就業とウェルビーイング

第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 研究理事 櫻井 雅仁氏

1.高齢者が働き続けるということ

「高齢になっても働き続ける」ことをどのように位置付ければよいのか。

少子高齢化の進行は、生産年齢人口の減少による労働力不足、医療・介護などの社会保障費用の増加、年金財政の逼迫など、さまざまな社会課題を生み出している。高齢者の就業は、高齢者を生産の担い手とし、また社会保障制度の「支えられる側」から「支える側」へと転換することで、少子高齢化に伴う社会課題の解決策の1つとして注目される。

一方で、高齢者の就業を高齢者の視点でみた場合は、どのような姿が見えてくるのか。本稿では、生活者としての高齢者にとって働き続けることの意義について考える。

2.高齢者の就業の実態

①高齢者の就業意欲

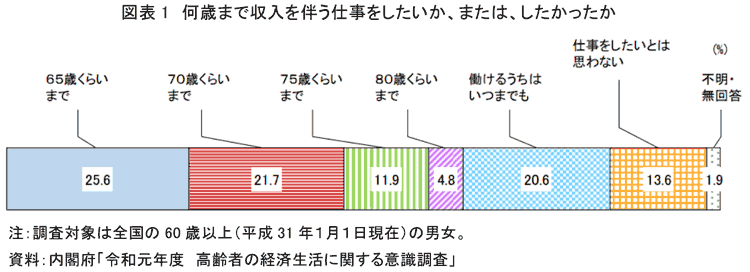

高齢者の就業意欲は高い。2019年度に行われた内閣府の調査によると、60歳以上の8割以上が65歳以降も仕事をしたい、あるいは、したかったと回答した(図表1)。

その後の物価上昇などによる生活環境の変化や、高年齢者雇用安定法の改正(2021年4月1日施行)で70歳までの就業機会確保が企業の努力義務とされたこともあり、高齢者の長く「働きたい」との意欲は一層強くなっているのではないだろうか。

②高齢者の就業率

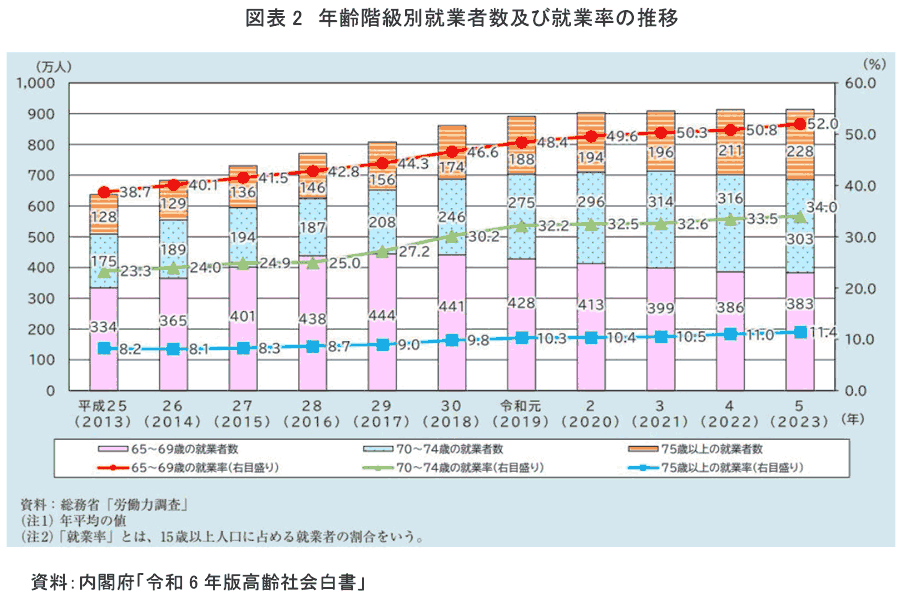

高齢者の就業者数および就業率はいずれも上昇を続けており、2023年時点で65歳~69歳の52.0%が就業している(70歳~74歳は34.0%、75歳以上は11.4%)(図表2)。日本の高齢者の就業率は国際的にも高く、総務省「統計から見た我が国の高齢者」(注1)によると、65歳以上の就業率25.2%は主要国の中で韓国(37.3%)に次いで高い(アメリカ:18.7%、カナダ:14.4%、イギリス:11.3%、ドイツ:8.9%、イタリア:5.3%、フランス:4.2%)。

③就業者における高齢者の存在感

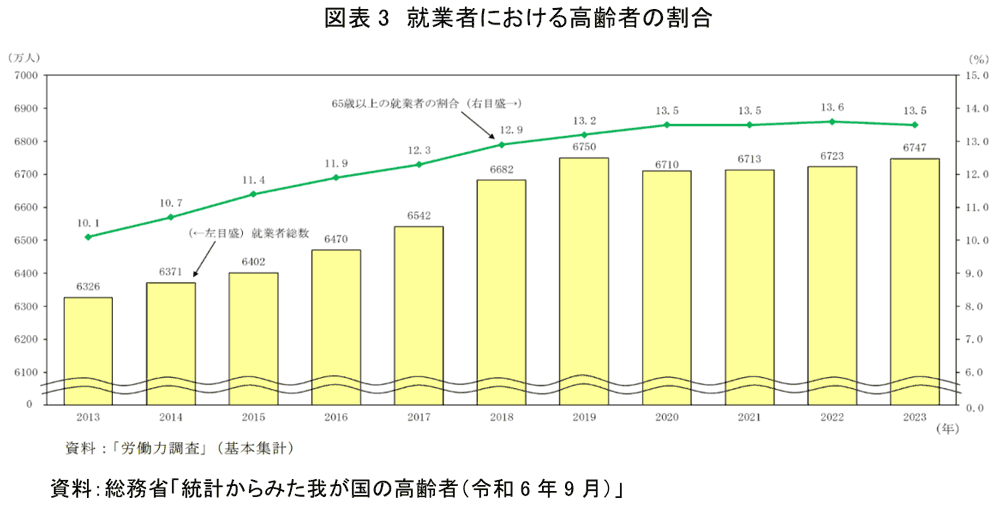

2023年の就業者に占める高齢者の割合は13.5%であり、ここ数年横ばいで推移している(図表3)。就業者のおよそ7人に1人が高齢者であり、生産年齢人口が減少するなか、一定の存在感を示している。今後も生産年齢人口が減少し、働く意欲をもつ高齢者が増えることで、この傾向は一層顕著になることが予想される。

④高齢者の雇用形態

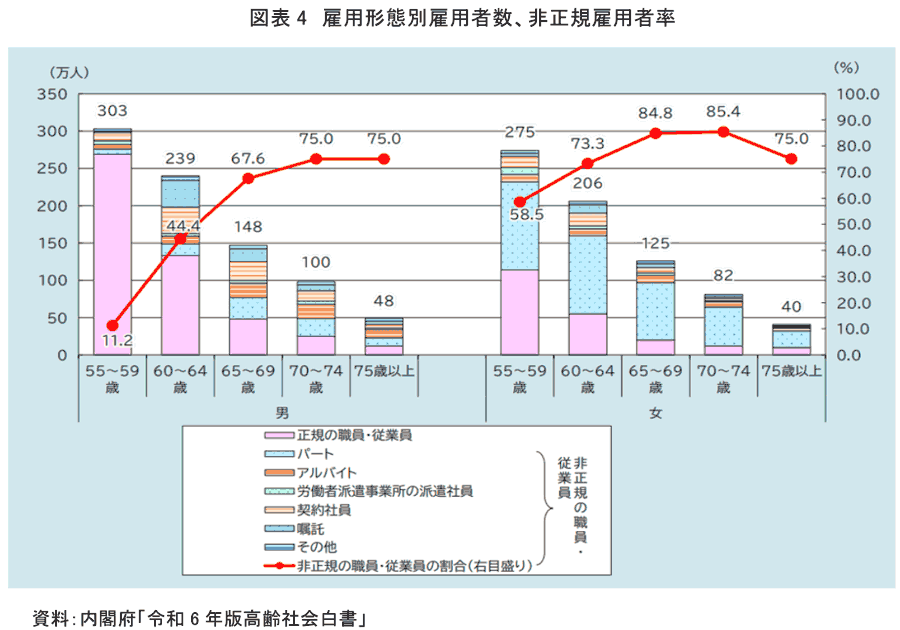

高齢者の就業形態は各年代いずれも非正規雇用が多い(図表4)。一般的に、非正規雇用者の賃金は相対的に低く、高齢者の雇用所得が低い原因の1つにもなっている。しかし、仕事を優先する生活をしたくない、あるいはする必要がない高齢者には適した就業形態であり、非正規雇用が望ましいか否かは人それぞれであろう。

⑤高齢者の所得状況

厚生労働省「国民生活基礎調査(2023年)」(注2)によると、高齢者世帯の平均所得額は304.9万円/年であり、高齢者以外の世帯(651.1万円/年)の半分に満たない。このうち、稼働所得は79.7万円(うち、雇用者所得は65.4万円)であり、所得の約26%(うち、雇用者所得は約21%)を占める重要な所得源となっている。高齢者の所得水準の幅は広いため一概にはいえないが、公的年金などによる収入191.9万円を就業による所得で補っている様子がうかがえる。

⑥高齢者の生活意識と働く理由

「国民生活基礎調査(2023年)」によると、高齢者世帯は生活が「大変苦しい」(26.4%)、「やや苦しい」(32.6%)と、59.0%の高齢者世帯が生活に苦しさを感じている。これらの割合は前年度調査と比べ上昇している。

他方、高齢者が働く理由について、内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査(2020年)」(注3)によると、就業を継続する理由は「収入が欲しい」(51.0%)、「体によい、老化を防ぐ」(23.1%)、「仕事が面白い、活力になる」(15.8%)、「友人や仲間を得る」(6.9%)となっており、経済的理由が過半数を占める。

これらの調査結果を踏まえると、高齢者が働き続けるのは、経済面での生活の苦しさを和らげることが目的であるケースが最も多いといえる。

⑦就業している高齢者のウェルビーイング

次に、働くことが高齢者のウェルビーイングにどのような影響を与えているかをみる。

2017年の厚生労働科学研究費研究の報告書(注4)によると、高齢期の社会参加としての週2~3日以上の収入を伴う仕事は低い幸福度と関連し、「収入のある仕事に就いていない」、「年に数回から月に4・5回働いている」ケースの方が幸福度が高いことが示されている。働く機会が多いことが必ずしも幸福度に正の影響を与えるわけではないことが示唆される。

高齢者が働くことで感じるストレスについては、各種調査・研究によりさまざまなことが論じられているが、賃金の低さ、評価・昇給のルールの非適用、希望する職種と現実とのミスマッチ、役割・職務の変化に伴うやりがいの喪失、組織における居心地の悪さなどが代表的なものであろう。すなわち、働く意思を持つ高齢者の希望と実際に提供される職場とが不適合な状態にあると、高齢者のウェルビーイングは低下する。

評価・昇給のルールの非適用については、2011年の独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査研究報告書(注5)によると、高齢社員(60歳以上)に人事評価を実施している企業は53.5%と約半数にとどまり、全員に対して昇給がない企業が71.6%存在する。

高齢者の希望職種と現実とのミスマッチについては、NHK NEWS WEB「シニアの就活 ミスマッチはなぜ?」(2024年2月16日)で東京都豊島区「ハローワーク池袋」の事例が示されている。希望する職種の最多が「事務(23%)」である一方で、実際の就職先の最多は「運搬・清掃(33%)」であるというミスマッチが発生しているなど、「希望する仕事」と「就いた仕事」に大きな差があることが示されている。高齢となり、従前勤めていた企業を退職した場合は希望する職種に就くことができずにストレスを感じるケースが相当数存在するようだ。

他方、同じ企業での就業を継続する場合は、賃金、評価、役割・職務の変化は存在するであろうが、職種のミスマッチによるストレスは軽減されると考えられる。現在、法令により65歳までの雇用の確保が企業に義務付けられており、70歳までの就業機会の確保が努力義務となっている。厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告(令和6年)」によると、ほぼすべての企業が65歳までの雇用確保措置を実施済みである。同報告(令和5年)によると、60歳定年企業で定年到達者が継続雇用を希望しない割合は12.5%と限定的であり、60歳以降も働き続けたいと考える高年齢者のほとんどは同一企業での就業を希望している。しかし、65歳以降となると、70歳までの就業機会を確保している企業は31.9%(大企業25.5%、中小企業32.4%)と、広く普及している状況ではない。65歳以降の高齢者が働き続ける場合は、別の企業への再就職が必要となり、前述の職種のミスマッチが発生し、働くことがストレスになる可能性が高いだろう。

3.働く高齢者のウェルビーイング向上に向けて

以上の事実とデータをもとに高齢者の就業についておおまかに整理すると、高齢者が「生産人口の減少という社会環境のなかで、従来は想定されていなかった補完的労働力として期待」され、「主に自身の経済的不安を解消する」ために、「社会的労働力ニーズを埋めるために、自身の希望に沿わない職種、条件」であっても、「働けるあいだは働く」との選択がなされているケースも少なくない、といえるのではないか。結果として、必ずしも高齢者のウェルビーイング実現にはつながっていないと考えられる。

そのような観点からすると、社会と高齢者がウィン・ウィンの関係になるためには、さまざまな面で高齢者にとって適合性を確保した(ミスマッチのない)就業が実現する機会が増えることが期待される。

そのために企業ができることとして、60歳以降の人事制度設計・運用(賃金、評価、多様な雇用・勤務形態、職場環境の整備、長期的なキャリアプランの策定支援(リスキリング支援を含む))などが考えられる。他方、国ができることとして、70歳までの就業機会確保の促進(高齢者雇用安定法の改定を含む)、高齢者雇用助成金の拡充などの法や政策の整備、新たに職を探す高齢者向けの求人情報や高齢者雇用に積極的な企業の情報を集約したマッチング・オンラインプラットフォームの構築などが考えられる。

さらに、高齢者の就業に関するより根本的な考え方として、高齢者自身が就業に対する本質的な選択権をもつことが理想ではないか。働くことに生きがいを感じる人は自身の意向に適合した仕事をし、働くこと以外に生きがいを感じる人は早期に引退するという選択が自由にできる、すなわち高齢者がやむを得ず働く選択を強いられることのない社会が望ましいのではないか。健康寿命の延伸を、ストレスなく人生を楽しめる時間が増えたと捉えるか、労働力として計算される期間が延びたと捉えるかで、高齢者のウェルビーイングに与える影響は大きく異なる。高齢者の尊厳保持、ウェルビーイング向上のためには、職種や処遇に問題がありながらも「ストレスをかかえながら働かざるを得ない労働力」になることは避けたい。

そのような「望ましい社会」は、社会保障制度や年金制度などの財政逼迫状況を考えると、文字通り「理想論」ではあるが、人生の終焉を意識し始めた高齢者が不本意に働くことにあくせくしなければならない社会では、高齢者が尊厳を保持されているとはいいがたい。また、若い世代がこうした状況を目の当たりにしたとき、自身の将来、子どもの将来に希望を持てず、結婚や出産をためらうことも容易に想像できる。少子化対策としても高齢者への支援は有効ではないかと考える。

高齢社会対策大綱(注6)では、高齢者の就業について、「希望に応じて活躍の機会が得られる環境整備」、「やりがいを持って働くことのできる環境整備」、「ニーズに応じた多様な就業を後押し」など、働き続ける高齢者のウェルビーイング向上を意識した諸施策が掲げられている。不十分な社会保障制度を補うために、「働く意欲を持たざるを得ない」高齢者のためにも、できるだけストレスを感じることなく働くことができる環境整備に官民あげて取り組むことが求められる。

【注釈】

- 総務省「統計からみた我が国の高齢者」(2024年9月15日)

- 厚生労働省「2023(令和5年)国民生活基礎調査」

- 内閣府「第9回 高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2020年度)

-

研究代表者:近藤克則(千葉大学 予防医学センター)

介護予防を推進する地域づくりを戦略的に進めるための研究(高齢者の幸福感に関連する要因の探索的検討 横断分析).

厚生労働科学研究費補助金長寿科学政策研究事業(平成29年度)(厚生労働科学研究成果データベース)(2024年12月30日に利用)

65歳以上の自立した高齢者175,286名を対象とした「幸福感」に関連する要因について検討されている。

- 独立行政法人 高齢者・障害者・求職者雇用支援機構「高齢者雇用に向けた賃金の現状と今後の方向~「70歳まで働ける企業」基盤作り推進委員会報告書~(平成23年度)」

- 内閣府「高齢社会対策大綱」(令和6年9月13日)

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント