70歳定年制

70歳定年制とは?

「70歳定年制」とは、定年を70歳に設定することで、2021年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法のキーワードの一つです。改正法の施行で70歳までの「就業機会確保」が努力義務として求められるようになり、その手段の一つとして「70歳定年制」が注目されています。

1. 高年齢者雇用安定法改正で「70歳定年」が努力義務化された背景

規模や業種を問わず、多くの企業で定められている「一律定年制」ですが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の1994年改正時に60歳未満の定年制が禁止されるまで、日本では「55歳定年」が主流でした。

少子高齢化が進行すると、労働人口減少と社会保障費増大の問題が深刻になっていきます。社会保障費の一つである年金の支給開始年齢の引き上げに合わせ、定年の年齢が引き上げられるようになったのです。

今後、さらに引き上げられる可能性も

年金の支給開始年齢は2013年から段階的に上がり、2025年までに65歳からとなります。少子高齢化の進行度によっては、将来さらに引き上げられる可能性もあります。

2009年に107万35人であった出生数は、2019年に86万5,234人となりました。わずか10年のうちに20万人以上減少し、初めて90万人を割り込んだのです。また、新型コロナウイルスの影響が懸念される2020年1~7月の妊娠届の件数は前年比5.1%減となっており、ますます少子化傾向が続いています。

一方、高齢者人口は数・割合ともに1950年以降より上昇を続け、2020年に両社とも過去最高を記録しています。少子化、高齢化ともに深刻化を続けており、今後もこの傾向が続けば、年金支給開始年齢の引き上げと、それに伴う定年の引き上げの可能性は高くなるでしょう。

参照

平成23年人口動態統計月報年計(概数)の概況:結果の概要|厚生労働省

統計トピックスNo.126 統計からみた我が国の高齢者―「敬老の日」にちなんで― 1. 高齢者の人口|総務省統計局

2. 2021年施行、改正高年齢者雇用安定法のポイント

高年齢者雇用安定法において重要な三つのポイントを確認します。

定年制の下限は「60歳」

多くの企業の就業規則に定められている定年制ですが、「65歳までの雇用確保」が義務付けられている現在でも、「65歳定年制」が法律で定められた下限ではありません。法律で禁止されているのは「60歳未満」に定年を設定することです。「65歳定年」は「選択肢の一つ」としての義務になります。

(定年を定める場合の年齢)

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

2013年4月施行「65歳までの雇用確保=義務」

2013年4月から施行された「65歳までの雇用確保措置」は、変わらず「義務」として残ります。雇用確保措置の義務に反し、勧告にも従わない場合、企業名を公表する規定が設けられています。

定年年齢を65歳未満としている事業者は、下記3項目の措置のいずれかを実施する義務がある。(高年齢者雇用安定法第9条)

- 65歳まで定年年齢を引き上げ

- 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入

- 定年制の廃止

2021年4月施行「70歳までの就業機会の確保=努力義務」

今回の改正は、2013年の改正法にプラスして、より一層の「努力義務」を課すものです。

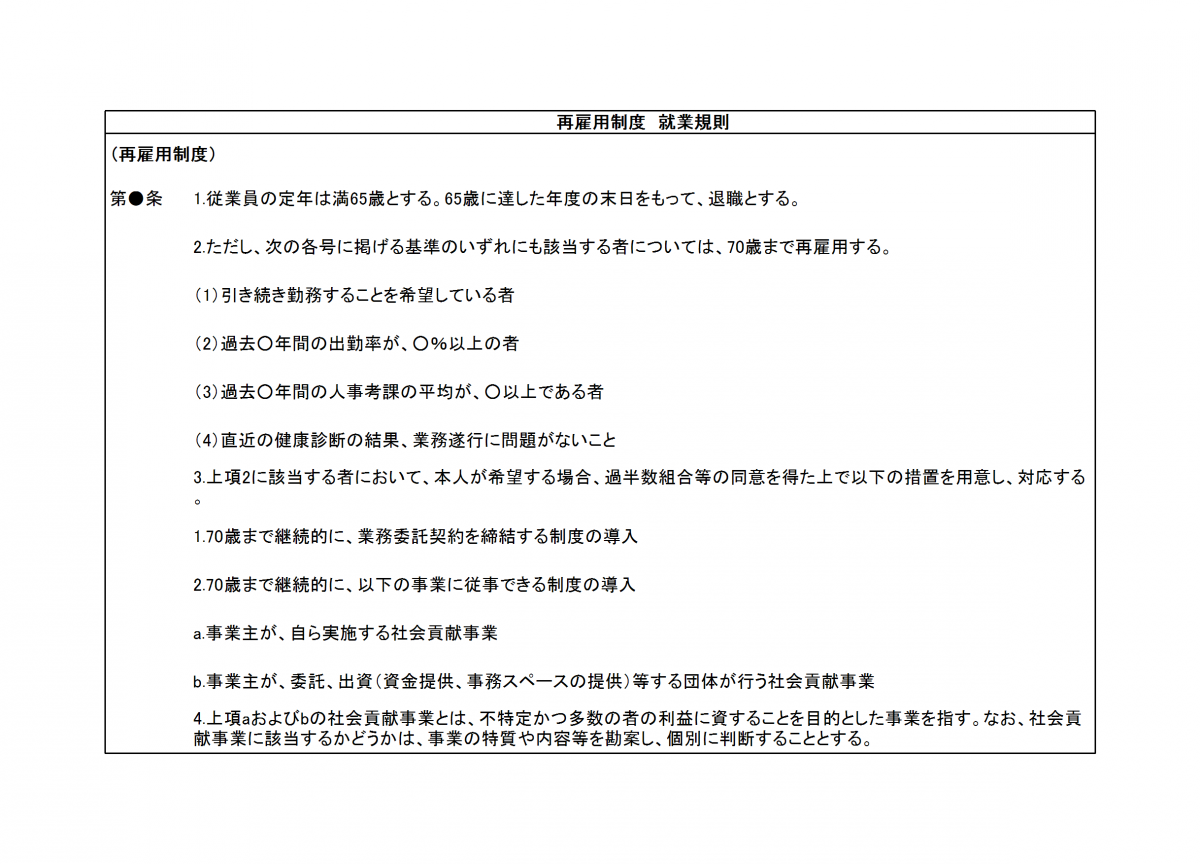

●高年齢者就業確保措置定年年齢を65歳以上70歳未満としている事業者、65歳までの継続雇用制度を導入している事業者は、下記5項目の措置のいずれかを実施する努力義務がある。

- 70歳まで定年年齢を引き上げ

- 希望者全員を対象とする、70歳までの継続雇用制度の導入

- 定年制の廃止 ※特殊関係事業主(グループ会社など)に加えて、他の事業主によるものを含む

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資する社会貢献事業に従事できる制度の導入

- 作業設備の改善

- 高年齢者の職域の拡大

- 短時間勤務などの雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善

参照

高年齢者雇用安定法改正の概要|厚生労働省(PDF)

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます|厚生労働省(PDF)

3. 定年制の現状

民間企業の定年制と継続雇用制度の現状はどのようになっているのでしょうか。

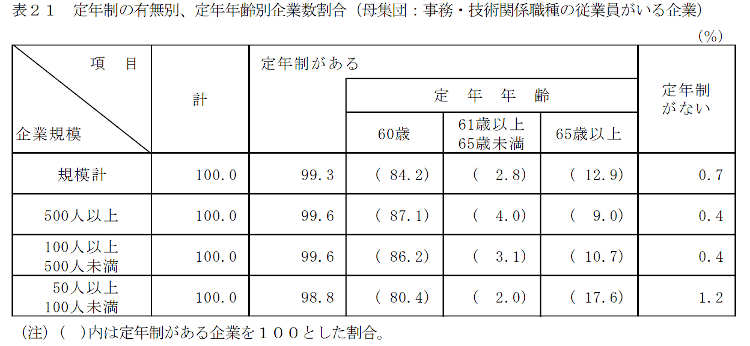

国家公務員の人事管理を担当する人事院が民間企業の勤務条件を調査する「民間企業の勤務条件制度」から、「定年制の有無」や「定年年齢」「継続雇用制度の内容」について最新データを交え、紹介します。

※このデータは、2019年10月1日現在、常勤の従業員数が50人以上である企業のうち無作為抽出法により7,501社を選定、4,266社からの回答を基に集計されたものです。

65歳以上を定年年齢としている企業は全体で12.9%、定年制がない企業はわずか0.7%となっています。特徴的なのは、65歳以上を定年年齢設定している企業・定年制がない企業ともに、社員数100人未満の中小企業のほうが割合が高いことです。労働力の確保のため、より危機感をもって取り組みを行っているといえるでしょう。

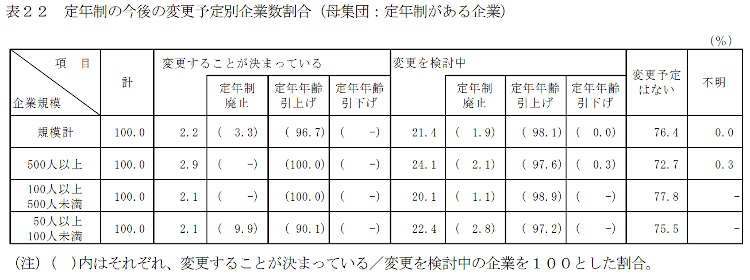

定年制の変更予定

定年制についての今後の変更予定では、2割以上が定年制年齢の引き上げを決定もしくは検討中です。しかし、この調査データ集計時点では高年齢者雇用安定法改正は成立しておらず(2020年3月31日可決・成立)、これ以降さらに検討中の企業が増えた可能性があります。

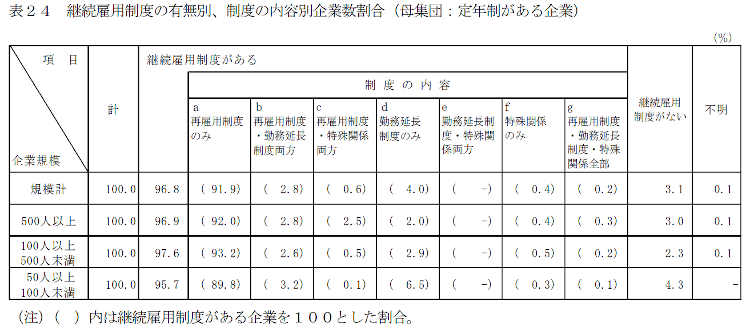

定年退職者の継続雇用制度の内容

継続雇用制度には代表的な二つの種類があります。

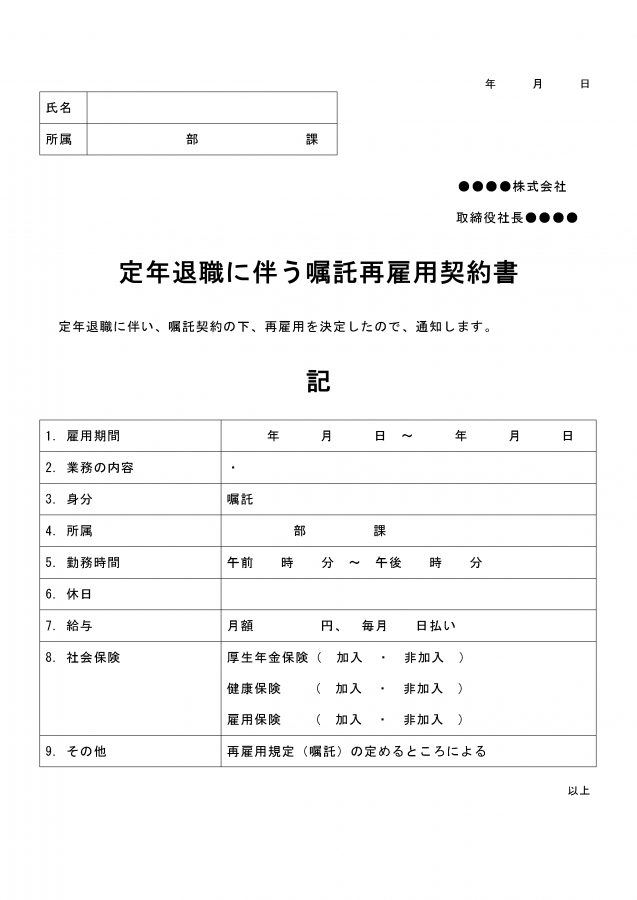

- 再雇用制度:定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度

- 勤務延長制度:定年で退職とせず、引き続き雇用する制度

(さらに、これまでの雇用主とは異なる子会社や関連会社などの「特殊関係事業主」で雇用するケースについても集計)

9割以上の企業が、再雇用制度のみとしています。定年退職後、あらためて新しい雇用契約を結ぶため、雇用形態や給与、勤務日数などの労働条件を変えることが可能です。一方の勤務延長制度では、労働条件はそのまま引き継がれることが多くなります。わずか2.8%ではありますが、両方の制度を用意する企業もあり、企業は今後ますます「多様な選択肢」を働き掛けられるよう努めることが期待されます。

70歳までの業務委託契約など雇用に限らない新たな選択肢が広がる可能性について、2021年4月以降の推移に注目です。

出典:民間企業の勤務条件制度(令和元年調査結果)|人事院

※表の番号は、資料内の表番号に対応しています

4. 「高年齢者雇用開発コンテスト」から取り組み事例を学ぶ

高年齢者が能力を生かし、意欲を持って貢献できる職場づくりの事例とアイデアを普及するため、厚生労働省と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では毎年コンテストを実施しています。全国各地のさまざまな企業の取り組み事例の中から、特に評価された事例をピックアップして紹介します。

※2021年(令和3年)3月末応募締め切りの「令和3年度」分より、名称が「高年齢者活躍企業コンテスト」に変更

「地産地消の故郷の味」高年齢社員のアイデアで店舗拡大

1963年創業、約300人の社員と共に地元福井密着のコンビニエンスストアを経営する株式会社大津屋。店舗内に調理スペースを設け、イートインコーナーを併設、24時間営業と、高年齢スタッフにとって決して負荷が軽い業務内容ではないにもかかわらず、70歳以上の社員が19人(6.3%)所属する。2019年に70歳定年制を導入、さらに73歳までの継続雇用制度を就業規則に規定しつつ、73歳を超えても半年ごとの面談で合意があれば年齢条件なく雇用継続するといった制度を導入。単に「定年延長」を実施しただけでなく、作業環境の改善のため、調理設備や会計システムを他社に先駆けて導入した「高年齢者の業務上の負荷を軽減する姿勢」が高く評価されています。同時に高年齢者のモチベーションを上げているのが「地元の味」の商品開発への関わりです。会社になくてはならない存在として、高年齢者が活用されている好事例となります。

参照:株式会社大津屋(福井県福井市)令和2年度高年齢者雇用開発コンテスト最優秀賞受賞|エルダー2020年10月号(PDF)

加齢による衰えが業務に影響しないことで可能になった定年廃止

1960年創業、官公庁・民間のユニフォームの製造・販売で国内有数のシェアを誇るグロリア株式会社。97人の社員のうち、60歳以上は28人と、3割近くいます。もともと作業に習熟している高年齢社員が多く、「健康で、やる気がある限り働いてもらう」方針の下、2016年に定年制を廃止しました。最高齢の78歳社員はいまもフルタイムの勤務を続けています。それを可能にしたのが、高年齢者の身体的負担を軽減するための数々の工夫です。作業用のいすを体調に合わせて複数から選べるよう準備する、渡り廊下の段差をなくしてスロープにする、年2~3回産業医による健康管理をするなど、いくつもの工夫を行いました。常に「より良い工夫」に社員全員で取り組む姿勢があることが大切という好事例です。

参照:グロリア株式会社(千葉県南房総市)令和2年度高年齢者雇用開発コンテスト優秀賞受賞|エルダー2020年10月号(PDF)

賃金制度と評価制度の見直しで「100歳まで働ける職場環境づくり」

福岡県で病院・介護老人保健施設を運営する成雅会泰平病院。介護事業の拡大に当たり、人材確保は重要な経営課題となります。ベテランの高年齢職員が長く働ける制度を充実するため、定年を65歳に引き上げただけでなく、2019年時点で55歳以上の職員を対象に、本人が希望する場合には60歳で退職金を支給することにするなど、全職員に実施したアンケートを基に従業員一人ひとりの希望に沿った諸制度構築に取り組んでいます。

参照:医療法人成雅会泰平病院(福岡県糟屋郡)令和2年度高年齢者雇用開発コンテスト優秀賞受賞|エルダー2020年10月号(PDF)

高年齢者の役割を再定義、高い定着率を誇る

従業員32名のうち、60歳以上が10人と約3割を占める株式会社建設相互測地社。高年齢従業員は「主戦力」であると捉え、65歳までの定年延長はもちろん、定年後の継続雇用者も含めて全員を「正社員」として処遇の差をほぼつけずに雇用しています。定年後も役職を継続するケースもあり、専門性を生かしてこれまでの業務に当たることで、モチベーションの維持・向上につながっています。

参照:株式会社建設相互測地社(福島県郡山市)2019年度高年齢者雇用開発コンテスト優秀賞受賞|エルダー2019年10月号

再雇用後も評価に応じて昇給、モチベーション向上につなげる

東北エリアで1961年から自動車教習所を運営する株式会社ムジコ・クリエイト。定年退職後の再雇用者のために、これまでは1年更新としていた雇用契約期間を5年に延長、再雇用後も評価結果に応じて賃金が昇給する仕組みとしました。長く働き続けるための柔軟な勤務形態などを定めた「シニアスタッフ就業規則」を用意しています。さらに、能力開発のための研修が受講でき、受講の前後には面談を実施して会社と従業員とのコミュニケーション量を増加させ、信頼関係の構築に努めています。

参照:株式会社ムジコ・クリエイト(青森県弘前市)2019年度高年齢者雇用開発コンテスト特別賞|エルダー2019年10月号

5. ベテラン・シニア人材のキャリア開発に長期的視点で取り組もう

「これまでの経験と知見を生かして安定的な労働力を確保する」だけがベテラン・シニア人材の活用メリットではありません。本人の意思や会社の方向性によって、早い段階でリスキリング(再教育)を中高年社員に実施することで、全く新しいキャリアステージを用意する選択肢も出てきます。いずれにせよ、ベテラン・シニア人材の健康状態やキャリアへの要望は、一人ひとり大きく異なります。70歳定年制を一つの選択肢として、長期的な視点での制度設計に取り組みましょう。

社労士監修のもと、2025年の高齢者雇用にまつわる法改正の内容と実務対応をわかりやすく解説。加えて、高年齢者雇用では欠かせないシニアのキャリア支援について、法政大学教授の田中研之輔氏に聞きました。

【2025年問題】 高年齢雇用に関連する法改正を解説! 人事・労務担当が準備すべきことは?│無料ダウンロード - 『日本の人事部』

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント