副業・兼業の労働時間をどう管理すべきか

多様な働き方を推進するため、従業員の副業・兼業を容認する企業が増えています。一方で人事・労務担当者の新たな課題となっているのが「労働時間の管理」です。労働基準法では、本業と副業の労働時間は「通算」して管理することが義務付けられており、ルールを正しく理解・運用しないと、割増賃金の未払いや36協定違反といった思わぬ法的リスクを抱えることになりかねません。本稿では、「従業員の労働時間をどう把握するのか」「割増賃金の支払義務は誰にあるのか」といった現場のリアルな疑問に答え、人事担当者が取るべき管理方法と注意点を解説します。

なぜ副業の労働時間管理が重要? 見過ごしがちな法的リスク

副業・兼業の解禁は、従業員のスキルアップや収入増につながる一方、企業にとっては新たな労務管理上の責任が生じます。特に労働時間管理は、その根幹をなす重要なテーマです。その重要性を見過ごすと、企業は複数の法的リスクに直面する可能性があります。

労働基準法の基本ルール:「労働時間通算」の原則

まず押さえるべき大原則は、労働基準法第38条第1項に定められた「労働時間の通算」です。労働者が複数の事業場で働く場合、それらの事業場での労働時間をすべて合算して、労働時間規制(1日8時間・週40時間)を適用するというルールです。

例えば、自社(本業)で6時間勤務した従業員が、その日のうちに副業先で3時間勤務した場合、その日の労働時間は合計「9時間」と見なされます。この通算ルールを知らずに自社の労働時間だけで管理していると、法的な義務を果たせない事態に陥ります。

割増賃金の未払いや36協定違反につながる可能性

労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えた部分については、割増賃金の支払い義務が発生します。先の例では、通算9時間のうち、法定労働時間を超える1時間分について、割増賃金(25%以上)を支払わなければなりません。支払義務をどちらの会社が負うかは複雑ですが、通算により法定時間を超えた時間については、当該時間外労働を行わせた使用者が割増賃金を支払う必要があります。

また、自社で36協定を締結していても、副業先の労働時間と通算した結果、協定で定めた時間外労働の上限を超えてしまうケースも起こり得ます。従業員からの申告がなく、会社が知らないうちに上限を超えて働かせていた場合も、法違反の責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。

従業員の健康確保と企業の「安全配慮義務」

労働時間管理は、賃金計算のためだけではありません。企業には、従業員が心身の健康を損なうことなく安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。副業・兼業によって総労働時間が長くなれば、当然、過労による健康障害のリスクが高まります。

従業員の副業・兼業を認める以上、企業は副業先での労働時間も含めた総労働時間を把握し、過重労働になっていないかを確認しなければなりません。長時間労働が原因で従業員が健康を害した場合、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性もあります。

【実践ステップ】副業の労働時間を管理する具体的な手順

では、企業は具体的にどのようにして労働時間を管理すればよいのでしょうか。実践的な対応を解説します。

ステップ1:届出制を基本とした「副業・兼業規程」の整備

まず、副業・兼業に関する社内ルールを明確にするため、「副業・兼業規程」を整備します。多くの企業では、従業員が副業・兼業を開始する際に会社へ届け出る「届出制」を採用しています。

この規程には、届出の際に申告すべき事項を具体的に定めておくことが重要です。最低限、以下の項目は盛り込むべきでしょう。

- 副業・兼業先の名称、所在地、事業内容

- 契約形態(雇用契約か、業務委託契約かなど)

- 業務内容

- 所定労働日数、所定労働時間、始業・終業時刻、休憩時間

これらの情報を事前に把握することで、労働時間通算の要否や、長時間労働のリスクをあらかじめ評価することができます。

ステップ2:従業員から「労働時間などの申告」を受ける

副業・兼業を開始した後、会社は従業員から定期的に、副業先での実労働時間を申告してもらう必要があります。この申告が、労働時間管理の根幹となります。

口頭やメールでの報告では管理が煩雑になるため、厚生労働省が提供している様式例などを参考に、専用の申告フォーマットを用意すると良いでしょう。フォーマットには、副業先での「始業・終業時刻」「休憩時間」「実労働時間」を日ごとに記載してもらうのが基本です。従業員には、なぜこの申告が必要なのか(会社の法的義務、本人の健康管理のため)を丁寧に説明し、協力を求めることが不可欠です。

ステップ3:通算した労働時間に基づき、自社の労働時間を管理する

従業員から申告を受けたら、自社での労働時間と通算し、法定労働時間を超えていないか、36協定の上限に抵触しないかを確認します。

通算した結果、自社での労働によって法定労働時間を超えることになる場合(例:副業先で2時間勤務した後、自社で7時間勤務する場合)、自社で時間外労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必須となります。従業員それぞれの状況に応じて、自社の勤怠管理を調整する必要があるのです。

誰が支払う? 通算で発生する「割増賃金」の考え方

労働時間を通算した結果、法定労働時間を超える時間外労働が発生した場合、その超過分の労働を行わせた事業場(使用者)に割増賃金の支払義務が生じます。運用上、「労働契約を後から締結した側」の企業に支払義務があるとされることもありますが、実務上の整理方法であり、法的に定められたものではありません。

【ケース別】本業・副業先、どちらが支払うべきか

ケース1:本業(A社)で6時間労働→副業(B社)で3時間労働した場合

A社の労働時間(6時間)は法定内。割増賃金の支払義務はなし。

B社で2時間働いた時点で通算8時間、さらに1時間働けば通算9時間。

最後の1時間(通算9時間目)が法定時間外労働に該当し、その労働をさせたB社に割増賃金の支払義務がある。

ケース2:本業(A社)で時間外労働を1時間(計9時間)した場合

A社での労働によって法定労働時間を超えているため、A社が1時間分の割増賃金を支払う必要があります。

簡便な労働時間管理:「管理モデル」の活用

上記の原則的な管理は、企業にとっても従業員にとっても煩雑です。そこで厚生労働省は、実務的な負担を軽減するための「管理モデル」を提示しています。

副業・兼業の開始前に、それぞれの労働時間の上限をあらかじめ設定しておく方法です。例えば、「A社(本業)での労働時間は週30時間、B社(副業)での労働時間は週10時間を上限とし、法定労働時間を超えない範囲とする」と労使で合意します。

こうすることで、日々の労働時間を通算しなくても、通常は割増賃金の支払いが発生しにくくなり、管理が大幅に簡素化されます。ただし、実際に法定労働時間を超えて労働が行われた場合は、合意があっても割増賃金の支払い義務が生じます。

実務上の「困った!」に応えるQ&A

人事担当者が現場で直面しがちな疑問について、Q&A形式で解説します。

Q. 従業員が正確な労働時間を申告してくれない

まずは、労働時間の申告が、会社の法的義務や本人の健康管理のために不可欠であることを粘り強く説明します。就業規則(副業・兼業規程)上の義務であることも伝えます。それでも協力が得られない場合は、「正確な労働時間が把握できなければ、安全配慮義務を果たすことが困難になるため、副業・兼業の許可を取り消す可能性がある」という、一歩踏み込んだ指導が必要になるケースも考えられます。

Q. 副業がフリーランスや個人事業主の場合は?

従業員が個人事業主やフリーランスとして業務委託契約を結んでいる場合、原則として労働基準法上の「労働者」には該当しないため、労働時間の通算は不要です。ただし、契約形式が業務委託であっても、その実態が「会社の指揮命令下で働いている」と判断される場合は、労働者性が認められ、労働時間を通算する必要が出てきます。形式だけでなく、働き方の実態で判断することが重要です。

Q. 管理監督者も労働時間の通算は必要?

労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規制が適用されません。したがって、他の事業場で労働しても、労働時間の通算や、それによる時間外労働の割増賃金の支払義務は発生しません。ただし、深夜労働の割増賃金の支払義務や、安全配慮義務は免除されないため、過重労働による健康障害を防ぐ観点から、労働時間の状況を把握しておくことが望ましいでしょう。

この記事の監修

井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

人事のQ&Aの関連相談

副業時の社会保険や割増賃金について

従業員が副業をする(した)場合の社会保険や割増賃金について、ご相談させていただきます。

例

本業(弊社) 入社日:2020年10月1日

勤務時間:週5日(月~金)、1日8時間

給料:月40万円

副...

- Take3さん

- 愛知県 / その他業種(従業員数 11~30人)

副業・兼業について

お世話になっております。

従業員から副業をしたい申し出がございました。

弊社としては副業は認める旨で考えておりますが、

原則として弊社の業務に支障が出ない範囲での副業に留めていただきたいと考えて...

- ぜいちゅうさん

- 愛知県 / その他業種(従業員数 51~100人)

副業に関する時間管理について

いつも参考にさせて頂いております。

副業を許可すべきか?について検討しており、以下について教えて頂けると幸いです。

当社は組合との36協定で、時間外労働を平常月45H、特別条項月80Hで締結しており...

- TAKA@さん

- 静岡県 / その他業種(従業員数 501~1000人)

兼業・Wワークの管理について

正社員の副業を解禁したことをきっかけに、パート・アルバイトの副業(兼業、Wワーク)の労働時間についても管理していくことになりました。

既に兼業申請をされているパート・アルバイトの労働時間を確認したとこ...

- エフエフさん

- 神奈川県 / 化粧品(従業員数 501~1000人)

- 1

関連する書式・テンプレート

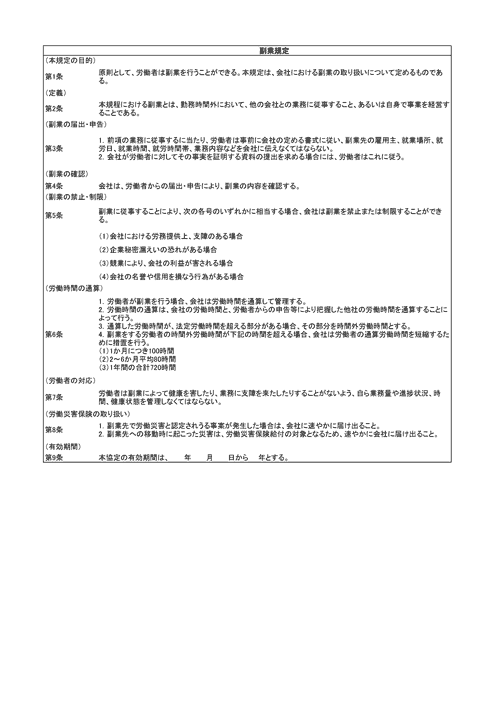

副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

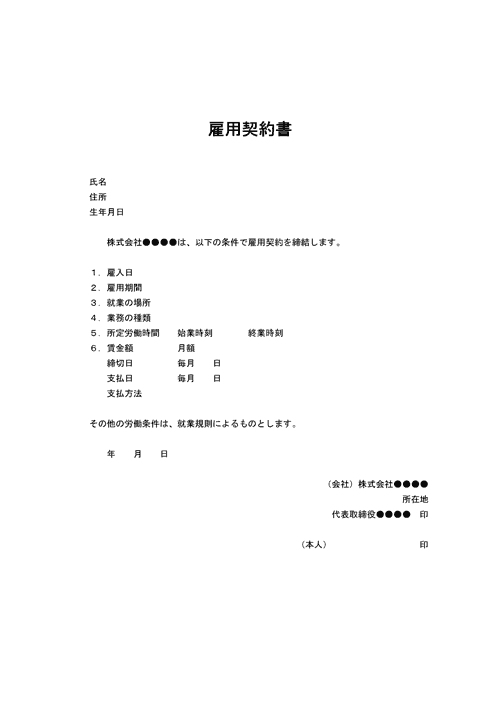

雇用契約書

雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。

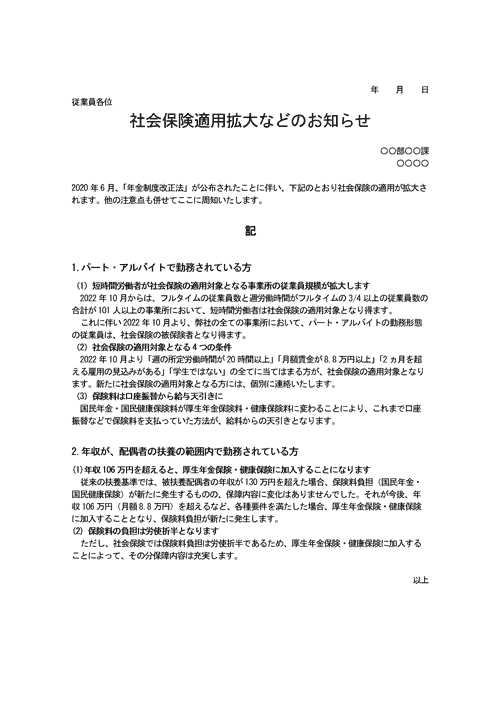

社会保険適用拡大の事前告知

2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。

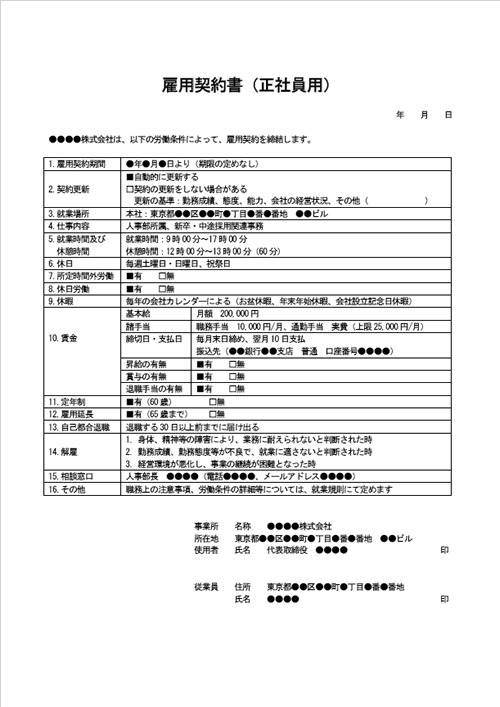

雇用契約書(正社員用)

雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント