能力や性格は遺伝の影響をどのくらい受けるのか

――行動遺伝学に学ぶ、採用・育成・配置の「限界」と「希望」

慶應義塾大学 文学部 名誉教授

安藤 寿康さん

「なぜ、あの社員は何度言っても変わらないのか」「なぜ、優秀だと思って採用したのに現場で活躍しないのか」。その悩みは、指導不足でも、採用ミスでもないかもしれません。ただ、「変えられないもの」を変えようとしていただけだとしたら――。 行動遺伝学の第一人者・安藤寿康さんは、膨大な双生児研究から「能力も努力も遺伝の影響を受ける」と断言します。しかし、それは「育成は無駄」という絶望ではありません。むしろ、「変えられない部分(遺伝)」を受け入れることで、初めて「組織として打つべき手」が見えてくると言います。これまでの「人を型にはめる」人事から脱却し、個人の遺伝的特性を武器にする「環境調整型」の人事へ。行動遺伝学や脳科学の視点を採用・育成・配置にどう生かせばいいか、安藤さんにうかがいました。

- 安藤 寿康さん

- 慶應義塾大学 文学部 名誉教授

あんどう・じゅこう/1958年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。専門は行動遺伝学、教育心理学、進化教育学。特に双生児法を用いた研究により、遺伝と環境が人間の認知能力やパーソナリティーの発達に及ぼす影響を実証的に解明してきた。著書に『能力はどのように遺伝するのか 「生まれつき」と「努力」のあいだ』(講談社)、『教育は遺伝に勝てるか?』(朝日新聞出版)、『眠れなくなるほど面白い 図解 遺伝の話: 環境や努力は遺伝に勝てない!?遺伝のギモンを専門家がすべて解説!』(日本文芸社)、『遺伝子の不都合な真実: すべての能力は遺伝である』(筑摩書房)など多数。

遺伝的特性は「即興的」な場面で現れる

安藤さんによる行動遺伝学の研究成果は、これまで主に学校教育の文脈で語られてきましたが、「ビジネス」の現場にもそのまま当てはまるものでしょうか。

学校は、ある意味でものすごく均質な課題空間であると言えます。カリキュラムが決まっていて、教科書があり、誰もが良い意味でも悪い意味でも、ある定まった目標に向かって進んでいきます。とにかく勉強して点数を取らなければならない。

それに対して、実社会には無限と言っていいほどの仕事が存在します。それぞれの仕事にはいろいろな局面があり、特殊であり、かつ時間の中でダイナミックに変化します。仕事の「無限の複雑さ」に直面したとき、学校で想定されているような均質な課題空間や学習空間の論理は、そのままでは通用しません。

一方で、行動遺伝学には「行動遺伝学の三原則」というものがあり、その第一原則は「あらゆる能力には遺伝の影響がある」というものです。よく「この能力には遺伝の影響がありますか」と個別に聞かれることがありますが、答えは「全部の能力に影響があります」となります。このことは学校教育にもビジネスにも同じように当てはまります。

科学的根拠となるのが「双生児法」という研究の結果です。遺伝子を100%共有する一卵性双生児と、50%しか共有しない二卵性双生児を比較すると、どちらも同じ家庭環境で育っているにもかかわらず、一卵性双生児のほうが高い類似性を示します。環境だけが重要なら、両者の類似度に大きな差は出ないはずです。この差こそが、遺伝の影響力を証明しています。

遺伝の影響があるからといって、運命が決まっているわけではありません。遺伝の影響は、必ずしも固定的なプログラムとして現れるわけではないのです。私はこれを「即興的」な現れ方と呼んでいます。日常生活で不測の事態に直面したとき、あるいはシビアな意思決定をしなければならないとき、おのずとわいてくる行動や考え、感情といったものがあります。とっさの場面、即興的な場面にこそ、ポロッと遺伝的な特性が現れるのです。

わかりやすい例として、以前、テレビ番組の企画で双子(一卵性双生児)の方々を集めて行った実験の話をしましょう。スタジオに40組の双生児を集め、一斉にじゃんけんをしてもらったのです。ルールは、「違う手を出したら座っていく」というものでした。確率的に言えば、じゃんけんで違う手を出す確率は3分の2、同じ手を出す確率は3分の1です。40組であれば、4回ほど繰り返せば理論上は誰もいなくなります。ところが、双生児にじゃんけんをしてもらうと、6回目ぐらいまで5組ほどが残っている。つまり同じ手を出し続けているのです。

人生に大きく関わるような学習でもなく、その場で突然やらされた行動です。それなのに、遺伝的に近い二人は、同じタイミングで同じ手を出す傾向がある。確率的には2000分の1以下になるような現象が実際に起こるのです。

これは、遺伝が予測不能な状況における即興的な反応として現れることを示唆しています。遺伝的な影響は常に内側にあり、一生のあらゆる時間の中で、その特性が現れている。勉強の場合であれば、先生の話を聞いたときに「ここが面白い」と思うか、「わかる」と思うか、あるいは独自の解き方を思いつくか。そういった微細な反応の積み重ねが、「この科目が得意」「好き」といった傾向につながっていくのでしょう。仕事でも同様で、マニュアルにはない場面での対応や、ふとした瞬間の判断に、その人の「自己創発的」な現象として、遺伝的特性が顔を出すのだと考えられます。

面接や適性検査の限界と「オーセンティック・アセスメント」の重要性

そうした即興的な遺伝的特性は、企業の人事評価や採用活動で、どのように見極めればよいのでしょうか。

一般的には、適性検査や面接で判断しますよね。しかし、先ほど申し上げたように、遺伝的な特性というのは、もっと細かな場面ごとに即興的に現れるものです。

例えば、車を買いにディーラーへ行ったとします。営業担当者によって、対応は全く違いますよね。「この人は一見頼りなさそうに見えるけれど、こちらの気持ちをくみ取ってくれる」「この人は調子のいいことを言うけれど、自分中心で話を聞いてくれない」といった違いです。そういった対人接触の微細な局面にこそ、遺伝的なものは現れています。それが、営業成績やその部署での役割遂行に直結しているはずです。

採用では、人材の能力を見極める必要があると思いますが、能力とは、人間がそれを「能力」として捉えて初めて浮かび上がってくる概念であり、基本的には社会構成的なものです。しかし、何度も同じ場面で、ある人は常にうまいやり方をする、安定したパフォーマンスを示す、という事実はあります。

将棋や野球、あるいは学校の勉強のように、タスク(課題)やルールが比較的安定して決まっている領域では、そこで発現される能力、特に遺伝的な能力はかなり安定しています。

努力や学習で変えられない部分が、人間の根底にはあります。これは能力だけでなく、態度においても同様です。「根暗」の人をどれだけ努力させても、根っからの明るい人にはなりません。相手の気持ちを察するのが苦手な人は、基本的にその特性が変わることはないのです。「採用してから育てればいい」という話をよく聞きますが、幻想に近いと思っています。

ある産業心理学者が冗談のように、しかし的確に言っていたことがあります。「企業は『この仕事に向いている人』を採用しようとするが、うまくいかない。重要なのは、仕事や会社に合わない『絶対に採用してはいけない人』を採用しないことだ」と。

タスクや仕事内容が安定して決まっていて、10年、20年と同じ作業をする環境であれば、その中で才能がある人は確実に成長します。しかし、そもそもその作業に対する感性や適性がない人がその環境に置かれると、適応できず、ストレスを抱え、最悪の場合はメンタルヘルス不全に陥ります。本人の努力や周囲の接し方で変えることは困難です。どうしてもその人を雇用しなければならないのであれば、部署や職種を完全に入れ替えるしかないでしょう。

「適性がない」ことを、どの段階で見抜けばいいのでしょうか。

適性検査は確率を高くするためのスクリーニングには使えますが、個別の問題まではわかりません。面接は特別な場所であり、そこでの振る舞いがうまくても、実際の仕事ができるとは限りません。

そこで提案したいのが、「オーセンティック・アセスメント(真正の評価)」という考え方です。学校教育の用語で、ペーパーテストではなく、実際に本物の課題(パフォーマンス)をさせてみて評価することを指します。これを採用に応用するのです。

先ほどの双生児の番組の例に戻りますが、スタジオ収録だけでなく、一卵性双生児の小学生10組を集めて3泊4日のキャンプを行ったことがあります。テントを張り、カレーを作り、遊園地で遊ぶ。私たち心理学者も同行して観察しました。すると、2日目ぐらいで子供たちの特徴が出尽くしてしまうのです。「この子はおっちょこちょいだ」「最初はリーダーシップを取るかと思ったけれど、空回りで嫌われていく」といった行動特性が、3日目には完全に固定化しました。

キャンプという限られた状況ではありますが、自由時間も含めた多様なアクティビティーの中で、「その人らしさ」である行動パターンは隠せません。これは企業におけるインターンシップでも同様ではないでしょうか。

面接室のドアを開けた瞬間の第一印象も大事かもしれません。しかし、勤勉さや書類作成の正確さ、チームでの協調性といったものは、面接での「はい、得意です」という言葉からはわかりません。2、3日、あるいは一定期間、実際のタスクやそれに近い状況に置けば、即興的にポロっと出てくる行動、遺伝的特性が必ず現れます。

現場の方々は経験的に、「あの人はこういう人だと思っていたけれど、この仕事では意外にもこんな力を発揮した」「ここはダメだった」という感覚を持っているはずです。それを採用プロセスに組み込むのです。残酷なようですが、そこで見えた特性は、数十年たっても変わらない、かなり安定したものである確率が高いのです。経験による成長や変化はもちろんありますが、それは全く新しい特性が表れたというより、もともとあった特性の生かし方を工夫したり、それぞれ別々に表れていた特性のより良い組み合わせ方に気づいたりすることによって、なされている場合が少なくありません。

「過去の行動やエピソード」を面接で聞く手法もあるようですが、自己申告のエピソードはねじ曲げられている可能性がありますし、自分を良く見せようというバイアスがかかります。そうした不確実な情報に頼るのではなく、応募者に実際にタスクを行ってもらうといいのではないでしょうか。

「スキル」は教えられるが、「性格」は変えられない

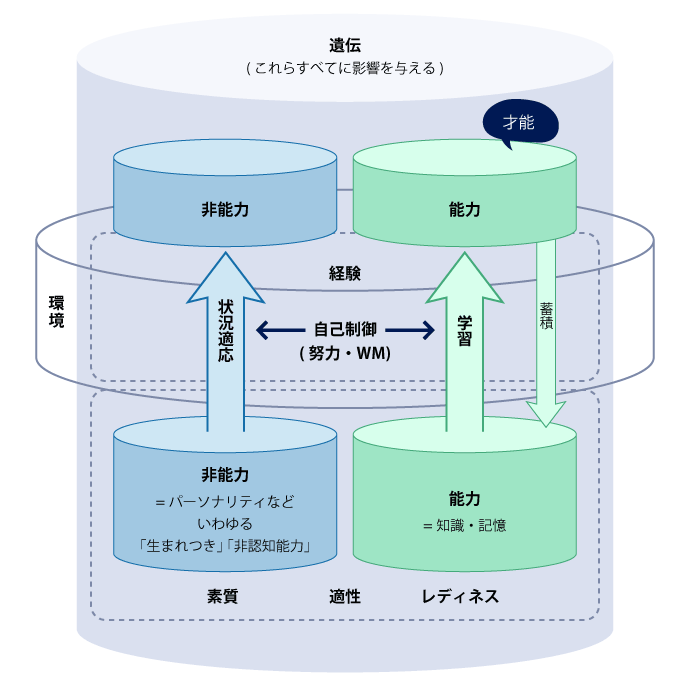

次に、採用後の「育成」についてうかがいます。安藤さんは人間の資質を「非能力」と「能力」に分けて考えるべきだと提唱されています。この違いは何でしょうか。

まず「非能力」とは、性格や気質のようなものです。コミュニケーションのスタイル、人当たりの良さ、努力ができるかどうか、といった特性です。これらには基本的に、その人が遺伝的に持って生まれた「セットポイント」があり、よほどのことがなければ大きくは変わりません。

セットポイントとは、基準点のようなものです。例えば「努力のセットポイント」が高い人は、放っておいても努力します。低い人は、よほどの危機的状況でなければ努力しようとしません。もちろん、環境や状況によってセットポイントを中心に上下に振れることはありますが、ゴムひものように、ある程度伸び縮みはしても、完全に別の場所へ移動することはありません。

非能力のベースにあるのは、ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の個人差です。脳の神経情報伝達において、どの物質がどれくらい出て、どれくらいの速さで吸収されるか。これは言わば「脳の調味料」のようなもので、どんな味の調味料をどう振るかという組み合わせの違いが、その人の全体的な「味わい」を作っています。

では、もう一方の「能力」とは何でしょうか。

「能力」とは、知識や技能のように蓄積できるものです。脳科学的に言えば、脳の神経回路(配線)が変わるものです。新しいネットワークができたり、伝達速度が速くなったり、効率化されたりする。これは、言葉を覚えたり、公式を理解したり、仕事の手順を覚えたりすることで、物理的に脳の構造や機能が変わっていくプロセスです。これは学習によって伸びていきます。

安藤寿康さんが自著『能力はどのように遺伝するのか』(講談社)を用いて説明

「やり抜く力(いわゆるGRIT)」「論理的思考力」「仕事の価値観(効率重視か成果重視か、チーム志向か個人志向か、など)」「コミュニケーション能力」。これらビジネスで重視される要素は、「非能力」「能力」の観点からどう捉えればよいのでしょうか。

まず、「やり抜く力(GRIT)」については、後天的に鍛えるのが難しい「非能力」であると明確に位置づけられます。

「論理的思考力」は、資質と後天的な学習の両方が混ざったものですが、全体としては「能力」の側面が強いと考えています。コンピューターに例えるとわかりやすいでしょう。CPUの処理速度(頭の回転の速さ)自体は「資質」ですが、思考するための材料となる知識や情報は、データベースとして後から蓄積できる「能力」です。思考するには知識(データ)が不可欠ですから、論理的思考力自体は非能力だったとしても、それが具体的な場面でどう発揮されるかという側面で見れば、「能力」としての比重が大きいと言えます。

「仕事に対する価値観」は両方の要素を含みますが、どちらかと言えば「非能力」の比重が大きいですね。価値観は個人のパーソナリティーの現れだからです。ただし、仕事の経験を通じて「自分のパーソナリティーのどの部分を前面に出すか(スポットライトの当て方)」が変わることはあるため、育成や環境で変化する余地は残されています。

「コミュニケーション能力」は、既に「能力」という言葉が入っていますね。しかし、もう少し深く考えてみましょう。心理学では、学習によって獲得できる手続き的な知識を「スキル」と呼びます。例えば、「お客さまには笑顔で接する」「お辞儀の角度は何度にする」「こういうクレームにはこう返す」といったものは、マニュアル化できるスキルです。言葉遣いや身だしなみなども同様です。これらは知識ですから、学習すれば誰でも一定レベルまではできるようになります。

わかりやすい例として、ファストフードの店員を想像してください。たとえ根暗な人でも、カウンターでお客さまと対面するときは、「いらっしゃいませ!」と声を上げ、口角を上げて笑顔を作ることができます。マニュアル化されたスキルだからです。その場ではできるのです。

しかし、それは特定の課題や場面にのみ適用されるものです。カウンターを離れたときも、根本的に明るい性格(非能力)に変わるかと言えば、そんなことはありません。一方、もともと明るい人は、スキルとして教わらなくてもおのずと明るく振る舞います。

企業研修で「コミュニケーション能力」を高めようとする際、それがスキル(知識・手順)の習得を目指すものなら効果はあります。相手の業界知識を学ぶ、プレゼンテーションの構成を学ぶ、といったことは有効です。しかし、内気な人を外向的な人に変えようとしたり、他人の感情に鈍感な人を敏感な人に変えようとしたりするのは、「非能力」の領域に介入することになります。

社員が本来持っているセットポイントと、仕事で求められる振る舞いのギャップが大きすぎる場合、そしてそれを長時間強いられる場合、ゴムは伸びきって切れてしまいます。すると、メンタル不全を起こすか、離職することになります。

ところで、肉体労働などで必要となる身体能力についても遺伝の影響はあるのでしょうか。

どんな仕事のどんな能力であれ、遺伝の影響は約半分程度あると考えて間違いありません。もちろん、使う脳の部位や身体機能によって異なります。スポーツ競技では握力のような身体的特徴は遺伝率が非常に高いですし、体を動かす仕事でも、筋力や反射神経、タイミングの取り方といった部分で遺伝的な向き不向きは確実に存在します。

「ぼーっとする時間」が生産性を生む。脳科学が推奨する「適材適所」の効能

ここまでお話をうかがい、個人の特性と仕事が合っているかどうかが重要だと感じました。

はい、そう思います。そのことを、脳科学の観点でも考えてみましょう。最近の脳科学のトレンドとして、脳は「学習する臓器」である以上に「予測する臓器」であると言われるようになっています。カール・フリストンという学者が提唱した「自由エネルギー原理」ですが、脳は常に「自分の内部モデル」と「外の世界」のギャップを埋めようとしています。

人間が行動を起こすとき、脳内では「こうありたい」「こうなるはずだ」という予測モデルが立ち上がっています。現実が予測と異なると、脳にとってはエネルギーを消費するストレス状態になります。このギャップを解消するために、人は二つの方法をとります。一つは、自分の内部モデルを現実に合わせて修正すること。これが「学習」です。もう一つは、自分の予測に合わせて世界(現実)を変えること。これが「行動」です。

仕事でも同様で、その人が自分の仕事や生活に対してどのような「内部モデル」を持っているか、自分の感覚や予測に対して敏感であれるかどうかが重要です。

「内部モデル」と仕事が一致している状態が、高いパフォーマンスを生むということでしょうか。

はい。実際の例を挙げましょう。私の友人に、かつて世界一になったスーパーコンピューターの設計に関わった優秀なエンジニアがいます。彼によると、コンピューターが最も効率よく動く「あるべき姿」のイメージが、脳内にわいてくるのだそうです。

彼の中には明確な予測モデルがあり、現実はまだそこに到達していない。そのギャップを埋めるために、彼は猛烈なエネルギーで開発に没頭します。2009年の事業仕分けで、蓮舫さんから「なぜ1位じゃなきゃいけないんですか」と問われ、担当者がうまく答えられなかったという有名なエピソードがありましたが、彼は「1位であることが世界の標準を作り、ひいては世界平和に寄与する」という明確な理想があり、それを訴えていました。

極端な例に見えるかもしれませんが、誰しも「この仕事はうまくいきそうだ」「これは自分に向いている」という直感的な予測を持っています。予測の精度が高い分野、つまり自分の脳の配線にフィットする領域で仕事ができれば、脳はエネルギーを浪費せず、自然に、かつ情熱的に活動できるのです。そして、脳の配線は遺伝的な影響が強いと言われています。

自分の内部モデルに敏感になるためには、どうすればよいのでしょうか。

「ぼーっとする時間」を大切にすることです。

脳には「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」という機能があります。ぼーっとしているときや、特定のタスクに集中していないときに活性化する脳内ネットワークです。一見、さぼっているように見えますが、実はこのDMNこそが、自分の過去の記憶や経験、未来への予測、そして「自分らしさ」を統合・整理しているのです。

仕事で論理的に考えたり、タスクをこなしたりするときに使うのは、前頭前野を中心とした「セントラル・エグゼクティブ(中央実行)・ネットワーク(CEN)」などの実行機能。外部からの課題に合わせて自分を律する機能です。CENが働いているときは通常、DMNは抑制されます。仕事に集中しているときは、「自分」が不在になりがちなのです。

ただし、「本当に好きなこと」や「没頭できること」をしているとき、この相反するはずのネットワークがうまく協調して働く可能性があります。マインド・ワンダリング(心が勝手にさまようこと)が起き、ひらめきにつながり、それをCENが受け取って仕事の形にする。自分の内的な感覚(DMN)と、外的な課題解決(CEN)が一致している状態。いわゆる「フロー状態」です。

逆に言えば、自分の内部モデルに合わない仕事を無理やりやらされているときは、CENばかりをカリカリと動かし、DMNが抑圧され、自分自身を見失っていきます。これでは創造的な仕事も、持続的なパフォーマンスも望めません。

「人を変える」から「環境を変える」へ。これからの人事が担う役割とは

最後に、読者である人事担当者や経営者に向けてメッセージをお願いします。

企業が行うべきことは、社員一人ひとりが「好きなこと」や「得意なこと」、つまり自分の遺伝的セットポイントや内部モデルに合ったやり方で仕事ができるように、組織やタスクを設計することです。

理想論に聞こえるかもしれません。しかし、テクノロジーの進化、AIやビッグデータの活用によって、このマッチングはもっと精緻にできるはずです。遺伝子検査をする必要はありません。実際の行動データ、タスクへの反応、何に没頭し、何にストレスを感じているかというログを蓄積し、解析することです。

ある社員が今の部署で機能していないなら、それは「能力がない」のではなく、「場所が間違っている」だけかもしれません。営業ではなかなか成果が出なかった人がクリエーティブの仕事に移った途端、仕事の楽しさに目覚めてクリエイターとして大成するような例はいくらでもあります。その「偶然の適性」や「即興的な才能の発露」を見逃さず、拾い上げられるシステムを作ることです。

「遺伝」という言葉を聞くと、多くの人は「努力しても無駄なのか」とネガティブに捉えがちです。しかし、そうではありません。遺伝を知ることは、「自分には変えられない部分がある」と良い意味であきらめ、受け入れるための救いになります。なぜなら「遺伝」とは生涯持ち続けることのできる「内なる宝」の源だからです。

無理な努力で自分をゆがめるのではなく、自分の遺伝的特性(セットポイント)が最も自然に機能する場所を探すこと。そして企業は、社員を「自社の色」に染め上げるのではなく、多様な遺伝的特性を持つ人々が、それぞれの持ち場で自然にパフォーマンスを発揮できる環境を用意すること。それが、結果として組織全体の生産性を最大化し、社員の幸福度を高めるのです。

(取材:2025年12月16日)

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント