職場の飲み会に残業代は必要か

「部署の飲み会は全員参加が暗黙のルール。これって残業になりませんか」。社員からこんな質問を受け、対応に窮した経験はないでしょうか。親睦を深めるための飲み会が、思わぬ労務トラブルにつながるケースもあります。人事担当者が判断に迷う「飲み会は労働時間に含まれるか」について解説します。

飲み会は「労働時間」なのか

人事担当者や管理職のもとに、従業員から「飲み会は業務に含まれますか」といった質問が寄せられることがあります。的確に答えるため、労働基準法における「労働時間」の定義を正しく理解しておきましょう。

労働時間の本質は「使用者の指揮命令下」にあるか否か

労働基準法上、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます(労基法32条)。明らかに指示された場合だけでなく、暗に指示されたことで事実上、業務に従事せざるを得なかった場合も労働時間に含まれる、という点が重要です。

会社の飲み会が「労働時間」に該当するか否かを判断する上でポイントとなるのは、「参加が強制かどうか」です。たとえ「親睦会」や「懇親会」といった名目でも、実質的に参加が強制されていれば、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされ、労働時間に該当する可能性があります。人事担当者には表面的な名目だけでなく、実態を慎重に見極める視点が求められます。

判断の分かれ目となる三つのポイント

具体的にどのような要素が「参加の強制性」の有無を決めるのでしょうか。現場で判断に迷った際は、以下の3点を踏まえて総合的に検討する必要があります。

参加への強制・義務付けの有無

上司が業務命令として参加を命じた場合は労働時間となります。「全員参加だ」「参加しないと評価に響くぞ」といった直接的な発言だけでなく、「重要な話があるから」と参加を促したり、欠席する理由の提出を求めたりするなど、間接的な強制も業務命令に含まれます。また、厚生労働省のパワハラ防止指針においても「業務上必要かつ相当な範囲を超える指示」はハラスメントに該当し得るとされており、注意が必要です。

業務との関連性の強さ

飲み会が、業務報告会や会議の延長として開催され、業務に関する議論や指示がなされる場合、業務との関連性が強いと判断されます。例えば、「会議の続きは場所を移して飲みながら話そう」といったケースは、労働時間と見なされる可能性が高いでしょう。慰労や親睦の域を超え、業務遂行に不可欠な場と位置づけられているかどうかがポイントです。

不参加による不利益の有無

飲み会に参加しないことで、人事評価で不利な扱いを受けたり、重要な情報共有から外されたりするなど、不利益が客観的に認められる場合も、事実上の強制があったと判断される一因となります。従業員が「参加しないとまずい」と感じるような状況が醸成されていないか、職場の実態を把握しておくことが重要です。

これらの要素を総合的に考慮し、客観的に、従業員が「自由な意思によって参加・不参加を決定できる状態」であったかどうかが、労働時間性の判断における核心となります。

人事担当者が迷うケースの判断と対応

人事担当者が特に判断に迷いがちなケースを取り上げ、それぞれのリスクと実践的な対応策を解説します。

ケース1:部署の歓送迎会や忘年会

多くの企業で恒例行事となっている歓送迎会や忘年会は、原則として、社内の親睦や慰労を目的とした福利厚生的な行事であり、労働時間にはあたらないと解釈されます。従業員が自由意思で参加する限り、残業代の支払いは不要です。

人事担当者として注意すべきは、「全員参加が当たり前」という無言のプレッシャーや同調圧力が存在しないか、という点です。管理職が「部署の団結のために全員参加」と強く呼びかけたり、不参加者に対して否定的な態度を示したりすると、従業員は事実上の強制と受け取る可能性があります。

案内時の工夫:案内メールやポスターに「自由参加」であること、費用は会社負担か会費制かを明記します。

管理職への啓発:管理職向け研修などで、参加を強制するような言動はパワーハラスメントや労務トラブルになりかねないことを伝え、適切なコミュニケーションを促します。

出欠確認への配慮:「不参加の場合は理由を報告するように」といった出欠確認の方法は避けるべきです。

ケース2:「残りは飲みながら話そう」。会議後の飲み会は

会議が長引き、結論が出ないまま「場所を変えて、飲みながら続けよう」という流れになるケースは、労働時間と判断されやすい典型です。議論の内容が業務そのものであり、実質的に会議が継続しているからです。

この場合、従業員は業務から解放されておらず、使用者の指揮命令下にあると解釈されます。労働時間として取り扱い、所定外の場合は割増賃金や深夜割増の支払い対象となります。費用は会社が負担すべきであり、参加者に負担を求めることは労務リスクを高めます。

会議ルールの徹底:会議は時間内に終了させることを原則とし、その旨を社内ルールとして徹底します。アジェンダの事前共有やファシリテーターの設置も有効です。

勤怠管理の指導:業務の延長として飲食の場を設ける場合は、その時間も労働時間として正確に記録・管理するよう、管理職に指導する必要があります。また、事後に勤怠を修正するのではなく、労働時間として扱う前提で計画するように説明します。

費用負担の明確化:業務の延長である以上、費用は会社が負担すべきです。参加者に費用の負担を求めることは、労働時間性の判断において矛盾を生じさせるため、避けた方がよいでしょう。

ケース3:社員旅行や運動会

社員旅行や運動会といった社内イベントも、参加が任意であれば労働時間には該当しません。ただし、通達で「原則、全社員参加のこと」としたり、参加しない場合は欠勤扱い(有給休暇取得を促されるなど)としたりする場合は、業務命令と判断され、労働時間に該当します。

社内イベントは、準備や移動時間も含めて長時間に及ぶことが多く、労働時間と判断された場合、時間外手当が高額になる可能性があります。人事部門はイベントの目的と、参加することを業務と位置付けるかどうかを、事前に明確にしておかなければなりません。

目的の明確化と周知:イベントの目的が福利厚生なのか、業務(研修など)なのかを企画段階で明確にし、全従業員に正しく周知します。

参加の任意性の担保:福利厚生が目的であれば、参加・不参加が人事評価に一切影響しないことを明確に周知し、自由意思で選択できる環境を保証します。

業務として位置づける場合の対応:研修などとして位置づける場合は、社員が参加した時間を正確に把握し、所定労働時間を超える部分については割増賃金を支払う必要があります。休日に実施する場合は、振替休日の設定が必要なケースもあります。

人事部門が主導すべき「予防策」と「コミュニケーション」

飲み会に関するトラブルは、従業員間の人間関係を悪化させ、会社への不信感につながりかねません。問題が起きてから対応するのではなく、人事部門が主導して、トラブルを未然に防ぐ体制を構築することが重要です。

社内ガイドラインの整備と周知徹底

飲み会や社内イベントに関する会社の基本的な考え方をガイドラインとして明文化し、全従業員に周知することが有効な予防策となります。管理職と従業員の双方に共通の認識が生まれ、個人の解釈によるトラブルを防ぐことができます。

ガイドラインには、以下のような内容を盛り込むと良いでしょう。

- 基本原則:会社の公式な飲み会やイベントは、原則として「自由参加」であること

- 禁止事項:参加の強要、アルコールの強要(アルハラ)、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントなど飲み会の場で発生しやすいハラスメント行為の禁止

- 労働時間性の判断基準:どのような場合に労働時間と見なされるかを、具体的な例を挙げて分かりやすく解説

- 相談窓口の設置:困ったことや疑問があった場合に、安心して相談できる相談窓口を明記

作成したガイドラインは、社内ポータルへの掲載や定期的な研修を通じて、継続的に周知していくことが肝心です。

「意識改革」の鍵を握る管理職への教育

現場での運用は、管理職の理解と協力なくしては成り立ちません。「部下とのコミュニケーションには飲み会が一番だ」と考える管理職は少なくないため、労務トラブルやハラスメントにつながり得ることを理解してもらう必要があります。

管理職研修では、労働時間に関する法的な知識だけでなく、価値観の多様化にも触れることが重要です。飲み会が苦手な従業員もいること、コミュニケーションの手段は多様であること(例:1on1ミーティング、ランチミーティングなど)を伝え、部下一人ひとりの個性を尊重したマネジメントを促します。時代に即したチームビルディングの方法を共に考える機会を提供することが、意識改革の第一歩となります。

万が一の相談に備える対応フローの確立

予防策を講じても、「参加を強要された」といった相談が寄せられる可能性はゼロではありません。人事部門が迅速かつ公正に対応できるよう、対応フローを定めておく必要があります。

- 相談受付

相談者のプライバシーに最大限配慮し、個室など安心して話せる環境を準備します。相談したことで不利益な取り扱いを受けることはないと明確に伝えます。 - 事実確認

相談者、行為者とされる管理職、必要に応じて第三者から、客観的な事実をヒアリングします。メールの文面や案内状など、客観的な証拠があれば確認します。 - 判断と対応

ヒアリング内容と証拠に基づき、労働時間性の有無やハラスメントの有無を判断します。問題が認められれば、行為者への指導や注意、再発防止策の策定、未払い残業代の支払いなど、然るべき措置を講じます。 - フォローアップ

解決後も相談者と行為者の双方に対して、状況に変化がないかを確認し、定期的にフォローアップを行います。

まとめ

飲み会の問題は、単なる残業代の話にとどまらず、ハラスメントや従業員のエンゲージメント低下にも直結する重要な経営課題です。時代の変化を捉え、人事部門が主体となって健全な職場環境を構築していくことが、企業の持続的な成長を支える基盤となるでしょう。

この記事の監修

井上 久

井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

人事のQ&Aの関連相談

研修費用の補助(参加費・交通費・宿泊費)について

現在は事前に会社に申請、了承を得た場合は、

・研修参加費(セミナー・カンファレンス)

・研修会後に行われる懇親会への参加費

・交通費(新幹線代なども含む)

・宿泊費(上限13,000円)

をすべて支給...

- NEさん

- 大阪府 / 情報処理・ソフトウェア(従業員数 11~30人)

互助会会費が積み上がり過ぎた場合の対応について

現在、弊社では互助会会費として全社員の給与より毎月500円ずつ徴収しています。使い道としては社員の冠婚葬祭の祝い金・見舞金、貸付、懇親会の会費補助です。(会則で定めています)

類似相談で「親睦会回避...

- 互助会会長さんさん

- 東京都 / 医療・福祉関連(従業員数 501~1000人)

従業員親睦団体の運営について

現在当社には、従業員の相互懇親を目的とした親睦団体があり、概ね以下の内容です。

・社員は全員加入。

・会費は職位に応じて約1,000円~2,500円/月(給与控除)

・会社から約1,000円/月×人数...

- そーむ担当さん

- 大阪府 / 商社(専門)(従業員数 101~300人)

親睦会規約について

相談者の皆様いつも参考にさせて頂いております。以前相談させていただいた件の続きがありますので、よろしければお知恵を拝借したく存じます。

私の職場は全国展開で、支社(支部)内の親睦会の年に一度レク...

- ケンケンの森さん

- 福岡県 / 運輸・倉庫・輸送(従業員数 10001人以上)

人事評価について

いつもお世話になっております。

コンピテンシー人事評価で、マナー意識やチームワークの項目において、「飲み会」の参加のような

例としての”社交性”を持ち出しているのは果たして適切な評価における会話なの...

- YokohamaDollさん

- 東京都 / 情報処理・ソフトウェア(従業員数 51~100人)

パワハラについて

弊社に入社した新入社員が1ヶ月で辞めました。

歓迎会(飲み会)の席で、直属の上司から勧められたお酒を断ったため、かなりひどく罵倒されてしまったのです。

お酒が入っているとはいえ、行きすぎていたのでもち...

- *****さん

- 東京都 / その他業種(従業員数 11~30人)

- 1

関連する書式・テンプレート

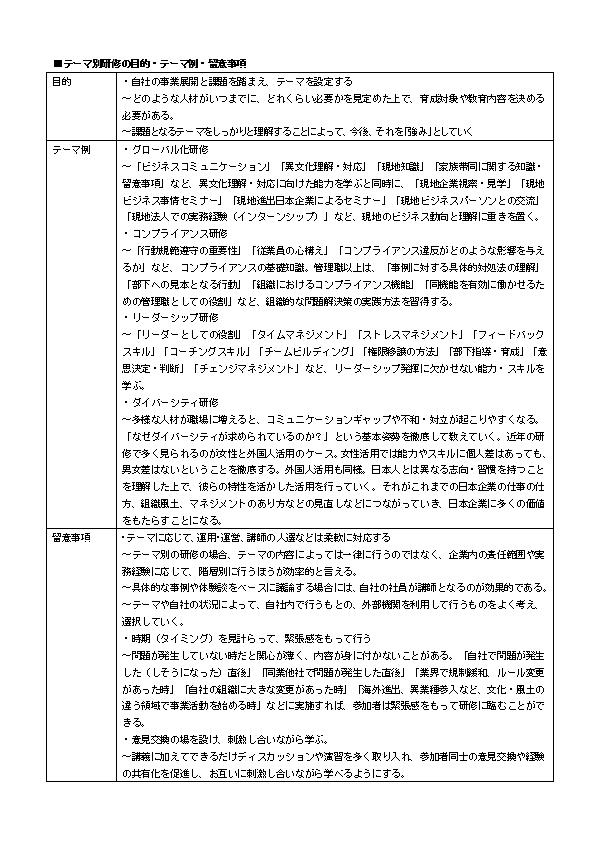

テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。

ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

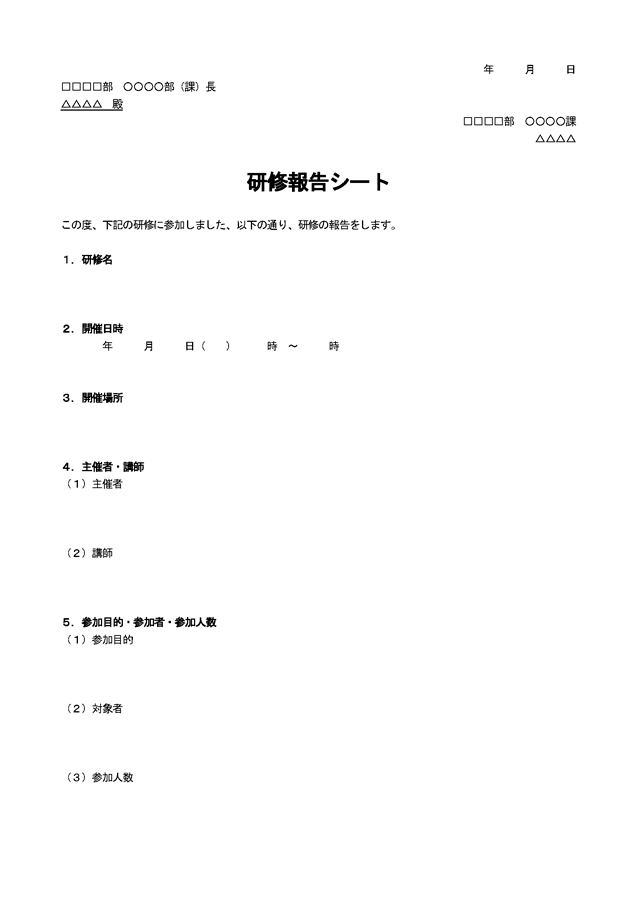

研修報告書

社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。

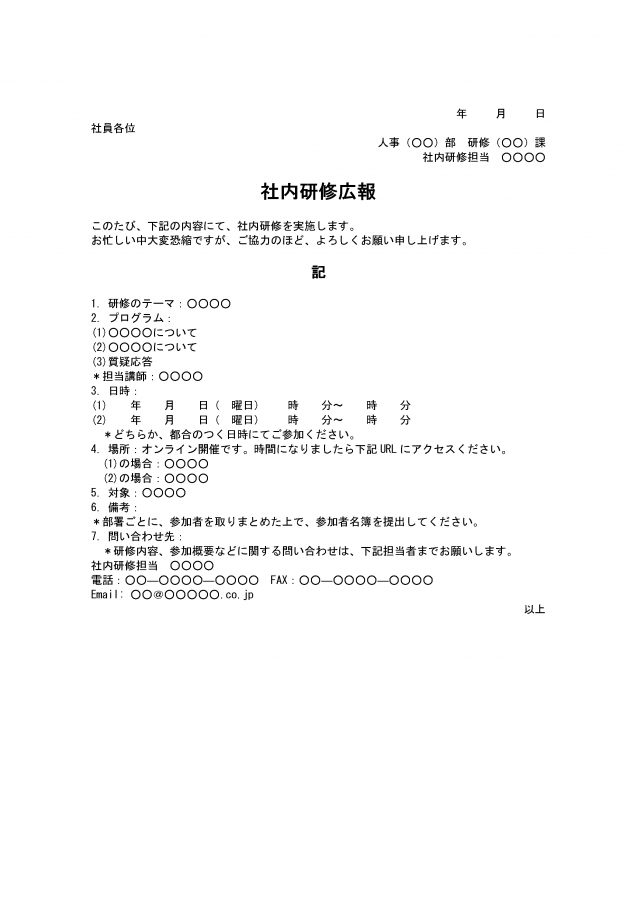

社内研修広報

社内で研修を行う際に通知するための文面例です。

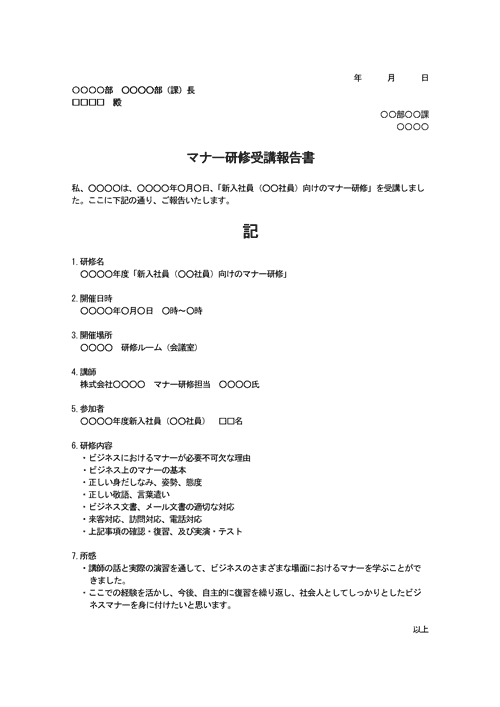

マナー研修受講報告書

社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント