「成長産業への労働移動」に対する重すぎる期待

~「構造的賃上げ」の現状と課題③~

第一生命経済研究所 経済調査部 主任エコノミスト 星野 卓也氏

要旨

- 成長産業への労働移動は労働市場改革が一国全体の労働生産性の改善につながる経路として、期待されるパスの一つである。今回の労働市場改革でもそうした経路が指摘されている。

- しかし、労働移動の活発とされるアメリカやフレキシキュリティモデルの成功国とされるデンマークでも、労働移動の産業間シェア変化は労働生産性に大きな変化を与えているわけではない。いずれの国でも労働生産性の決定的な要因となっているのは各産業の生産性改善である。

- 日本では生産性の低い「医療・福祉業」の労働投入量が増加しており、これが労働投入量のシェア変化を通じて労働生産性にマイナスに寄与している。また、生産性の高い「製造業」や「金融保険業」は付加価値を維持しながら労働投入を減らす形で労働生産性が上昇。「高生産性産業への労働移動でマクロの労働生産性が上がる」という命題には個々の産業の労働生産性が維持されるという前提があるが、それが成立するかどうかは自明ではない。

- 労働移動がより重要な理由は、労働移動の活発化が企業の待遇改善競争を生むからだ。賃金上昇が持続的なものとなるには、生産性の上昇を伴う必要がある。2010年代のコポガバ改革が資本市場から企業に「稼ぐ」ことを求めるものであったように、賃金上昇は労働市場から企業に「稼ぐ」圧力をかける。構造的賃上げは、①労働移動の活発化による賃金上昇、②それに対応するため企業が投資や研究開発などを通じた生産性改善に踏み切ることで完成する。

構造的賃上げと成長産業への労働移動

「構造的賃上げ」を目指す労働市場改革の議論が着々と進められている。政府の新しい資本主義実現会議は5/16に三位一体の労働市場改革の指針を決定した。4月に同会議から示された「方向性」と同様に、能力向上支援やジョブ型雇用、転職の活発化などが掲げられている。6月決定の骨太方針に向けて、更なる議論が進められていく見込みだ。

以前のレポートでも指摘したように、今回の労働市場改革は労働者主体の労働移動に重点が置かれており、転職の活発化が賃金の上昇につながる姿を描いている。そして政策目標である「構造的賃上げ」というワーディングには、継続的・持続的という意味合いも含んでいる。賃上げが持続的になるための条件は労働生産性の改善を伴うことだ。マクロの実質賃金は労働生産性と労働分配率の掛け算であり、労働分配率に上限がある以上は、労働生産性の上昇がなければ実質賃金の上昇は継続しない。

しばしばこの生産性向上の経路として期待されるものが「高生産性産業への労働移動」だ。低生産性業種から高生産性業種へ移ることを通じて、日本全体の労働生産性が引き上げられる、というパスである。異なる産業間の労働移動と明示されてはいないが、今回の指針でも「成長分野への労働移動の円滑化」は重要テーマとして掲げられている。 タイトルにも記した通りだが、筆者は常々、日本の労働市場に関する政策議論がこの「高生産性産業への労働移動」に期待し過ぎなのではないかと感じている。

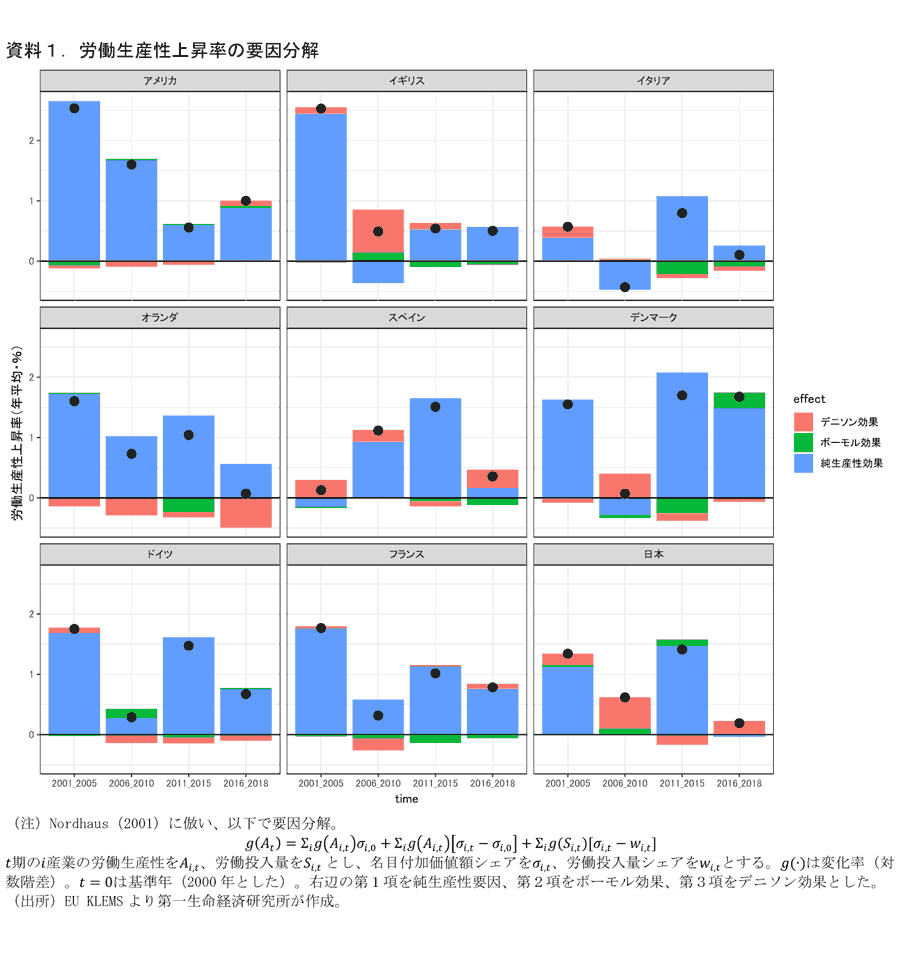

多くの国で産業間労働移動は生産性変動の主要因ではない

まず指摘したいのは、日本以外の多くの国においても、産業間労働移動によって労働生産性が引き上げられる、というメカニズムがそれほど強く働いているわけではない、ということだ。資料1はEU KLEMSのデータベースを用いて、Nordhaus(2001)に倣って労働生産性の変化率の推移を要因分解したものだ。①各産業内における生産性変化がマクロの生産性変化につながる効果(純生産性効果)、②一国全体の産業のシェアが変化することによってマクロの生産性変化につながる効果(ボーモル効果)、③各産業における労働投入量のシェア変化がマクロの生産性変化につながる効果(デニソン効果)の3つに要因分解を行っている。

高生産性産業への労働移動によって国全体の労働生産性が高まる効果は③のデニソン効果が対応する。図からわかるように、多くの国で労働生産性の上昇をけん引しているのは各産業の生産性上昇:純生産性効果である。これは労働市場の流動性が高く、転職が活発だとされるアメリカや、フレキシキュリティモデルの成功国とされるデンマークやオランダでも同様で、産業間労働移動がマクロの生産性を引き上げているわけではない。なお、日本やイギリス、デンマークでは2006-2010年の期間にデニソン効果が一時的に高まる時期があったものの、これはこの期間の世界金融危機によって低生産性企業に勤める人が失業、労働市場からの退出が生じたためである1。

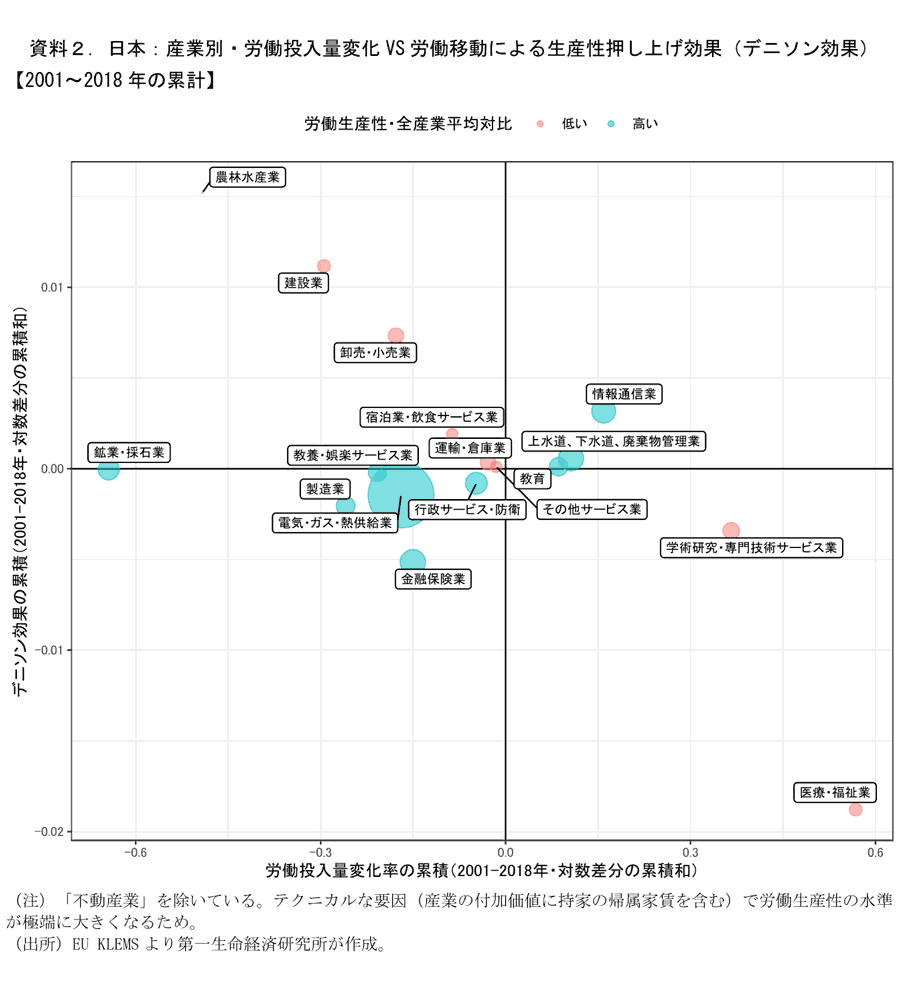

そう単純ではない「高生産性産業への労働移動」

次に、日本において実際にどのような産業間労働移動が起こってきたのかをみるため、デニソン効果の産業別内訳をみてみる。資料2では、横軸に労働投入量の変化率、縦軸にデニソン効果(いずれも2001~2018年の累計値)をとり、産業ごとにプロットを行っている。バブルの大きさはその産業の労働生産性の水準であり、大きいほど高生産性産業であることを示す。また、全産業平均より労働生産性の水準が高いか低いかでバブルの色分けを行っている。生産性の高い産業の労働投入量が増えればデニソン効果にはプラスに、低い産業の労働投入量が増えればデニソン効果にはマイナスに寄与することになる。

内容をみていくと、デニソン効果にプラス寄与しているのは生産性の高い情報通信業などの労働投入量増加、生産性の低い農林水産業・建設業などにおける労働投入量の減少、となっている。一方で、大きくマイナスに寄与しているのは、医療・福祉業における労働投入量の増加だ。また、生産性の高い金融保険業や製造業の労働投入量減もマイナス要素となっている。

この図は「生産性の高い産業への労働移動による生産性向上」がそう単純な話ではないことを如実に表している。まず、デニソン効果のマイナス寄与が最も大きくなっている医療・福祉業の労働投入量増加は、高齢化要因で介護などに対する需要が大幅に増加したことによるものだ。仮に、成長産業への労働移動が活発化して医療・介護への労働投入量が細っていれば、人手不足は一層深刻になっていたとも考えられる。医療や介護が日常生活に不可欠なエッセンシャルワークの性格が強い点に鑑みれば、これを低生産性産業の淘汰、と市場原理で単純に割り切れるものでもない。

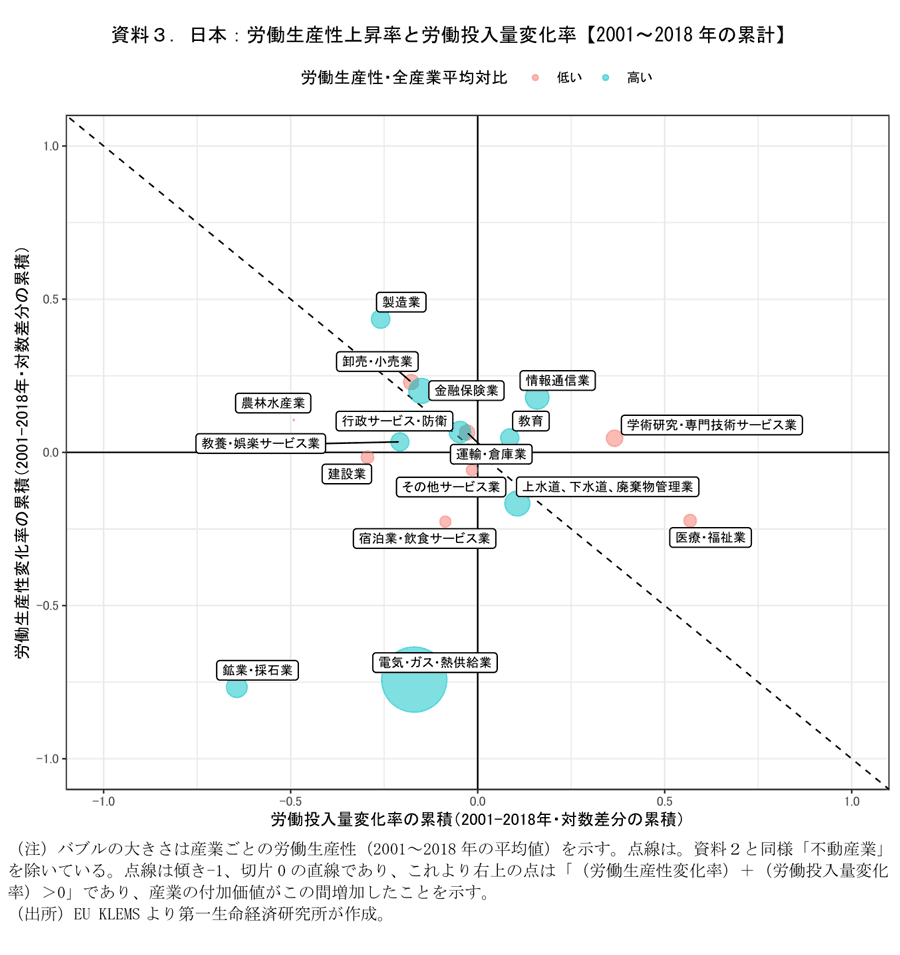

また、労働生産性の高い金融保険業、製造業では労働投入量が減少しており、デニソン効果にマイナスに寄与している。これらの産業ではこの間労働生産性の改善とともに労働投入量が減少しており、労働節約的に労働生産性が改善している。資料3では少し視点を変えて、横軸に労働投入量の変化率、縦軸に“労働生産性の変化率”をとった。双方の値が正(グラフの右上が対応)であれば、労働生産性と労働投入量がともに上昇した産業であることを示す。

両者が明確に正の値になっている高生産性業種は情報通信業だ。情報通信業は労働生産性の上昇と労働投入量の増加が両立しており、「高生産性産業への労働移動による全体の生産性上昇」が実現してきたといえる。一方で、労働生産性が正、労働投入量が負の産業(グラフ左上に対応)は労働投入を減らしつつ、労働生産性を改善させてきた産業である。高生産性産業では製造業や金融保険業が該当する。

生産性が高い産業はその付加価値の源泉がマンパワー以外のところにある産業が中心である。労働節約的な生産性改善を進めてきた製造業や金融保険業に人を移しても、むしろその産業の労働生産性が低下することになる可能性もある。「高生産性産業への労働移動でマクロの労働生産性が上がる」、という命題には個々の産業の労働生産性が維持されるという前提があるが、それが成立するかどうかは自明ではない。

それでも労働移動活発化が重要な理由

筆者は労働市場改革による労働移動の活発化に効果がないと言いたいわけではない。指摘したいのは、それによる生産性改善経路が頻繁に語られる「成長産業への労働移動」が主ではないのでは、という点だ。より重要な経路は、労働移動が活発化する→企業の人材獲得競争が起こる→企業に対する賃上げ圧力が強まる→企業に対する投資やビジネス見直しを通じた労働生産性改善圧力が強まる、という流れだと考える。この力が働くうえで、労働移動が必ずしも異なる産業間である必要はない。

まず、労働移動の活発化は企業にとって賃金を引き上げるプレッシャーになるはずだ。転職の活発化によって、企業は人材のつなぎ止めのために従業員の待遇改善を迫られる。特に、日本では企業型労働組合のもとで従業員側の交渉力が低い状態が続いてきた。また、年功序列・終身雇用前提の日本型雇用慣行のもとで企業は中途採用に消極的であり、従業員側は会社を辞めるというカードも切りづらかった。企業側としては、人材の流出が起こらないのであれば賃上げを行う必要性は薄い。今回の労働市場改革が企図したとおりに従業員主体の転職を活発化させれば、企業に賃上げ圧力をかけることになるだろう。ただ、労働分配率の引き上げを促しても、それだけでは賃金上昇は持続的なものにはならない。冒頭でも触れたように、分配率に上限がある以上、労働生産性の上昇がなければ実質賃金の上昇は継続しない。

しかし、この生産性と賃金の因果関係は双方にある。実質賃金が上昇することで企業は「労働投入当たりの稼ぎ(労働生産性)」を引き上げることを迫られることになり、これが設備投資やビジネスの見直しを促す。ここにはリスキリングなどの「人への投資」も含まれよう。2010年代に行われたコーポレート・ガバナンス改革などは、資本市場からのプレッシャーを通じて企業に資本あたりの稼ぎを高める圧力をかける政策であったと言える。賃金上昇は人件費の上昇を通じて労働投入当たりの稼ぎを高める必要を迫ることになる。その意味で「構造的賃上げ」は賃金上昇によって労働市場から企業に対して「稼ぐ」プレッシャーをかけることを企図している、ともいえるのかもしれない。

こうした流れが構造的賃上げ実現のための要諦だろう。成長分野への労働移動が起こるか?という点に重点を置きすぎると成果の過少評価につながりかねない。産業を跨ぐところまでいかなくとも、賃上げが個々の産業における生産性改善を促す形になればよい。多面的な評価が求められよう。

1.デニソン効果は労働投入量のシェア変化で測られるため、低生産性産業の労働投入量が失業によって減少することで、労働投入量全体に占める高生産性産業の労働投入量シェアが上昇し、デニソン効果にプラス寄与する。

【参考文献】

Nordhaus, W. D. (2001). “Alternative methods for measuring productivity growth.”NBER Working Paper Series, Working Paper 8095

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント