日本の人事部「HRアカデミー」開催レポート

大和ハウス工業の事例から考える

「シニア社員」が主体的に仕事に取り組み、成果を上げるためのポイント

大和ハウス工業株式会社 経営戦略本部 人事部長

上田 あきは氏

高齢化や人手不足が大きな社会問題となる中、シニア社員の活躍に期待する企業が増えている。シニア社員がいきいきと働き、活躍の場を広げられるため、企業に求められることは何だろうか。「HRアカデミー2025年度夏期講座」では、先進的事例として大和ハウス工業の取り組みを取り上げた。同社では、60歳一律での役職定年や年収水準の下がる処遇体系を廃止し、60歳以降も昇格の機会がある制度へ改定。65歳または67歳の定年年齢を選択できる「選択定年制度」を導入するなど、先進的な取り組みによって成果を上げている。同社の事例をもとに、シニア社員が主体的に仕事に取り組み、成果を上げるためのポイントについて、オンラインでの参加者、会場での参加者とともに議論した。

- 上田 あきは氏

- 大和ハウス工業株式会社 経営戦略本部 人事部長

(うえだ あきは)2000年土地活用提案の営業職として新卒入社。その後2007年に人事部へ異動してダイバーシティ推進部門の立ち上げ、2017年に経営企画部へ異動、2019年に建設現場でのデジタル推進に取り組む「デジタルコンストラクションプロジェクト」の立ち上げ、2020年より建設デジタル推進部を発足して「建設×デジタルの中長期戦略策定」に従事し、2025年より現職。

事業継続を支える「技術者確保」という喫緊の課題

講座は、上田氏によるプレゼンテーションからスタートした。

大和ハウス工業は1955年に創業し、戸建て住宅から賃貸住宅、商業施設、事業施設など多岐にわたる事業を展開している。同社の事業の根底には、創業者の「儲かるからではなく、世の中の役に立つからやる」という強い信念が流れている。この思想は、パーパス「生きる歓びを、未来の景色に。」にも受け継がれていて、社員一人ひとりのウェルビーイングが、社会課題解決と新たな価値創造の基盤になると位置づけている。

上田氏は、シニア人材の活躍推進に早期から取り組んできた二つの理由を挙げた。

一つ目は、同社の「いびつな人員構成」。新卒採用を主軸としてきた同社では、経済状況や業績によって採用数を大きく変動させてきた。その結果、特定の年代に社員が集中する一方である年代は極端に少ない、というアンバランスな年齢構成が生まれていた。上田氏によれば、2010年に中期経営計画を策定した時点で、当時30代後半だったボリュームゾーンが10年後の2020年には50歳を迎えることが予測されていたという。

「持続的な企業活動のためには、ベテラン社員に頑張ってもらう必要があることを当初から予想していました。シニアに向けて活躍の土壌を作っておくことが急務でした」

二つ目は、建設業界に共通する深刻な「技術者不足」。建設業法では、一定規模の現場に専任の技術者を配置することが義務付けられている。

「仕事を取ってきても売り上げを立たせるためのものづくりができない。事業規模が拡大し、建物が大型化する中で、技術者の確保は事業継続に直結する最重要課題でした」

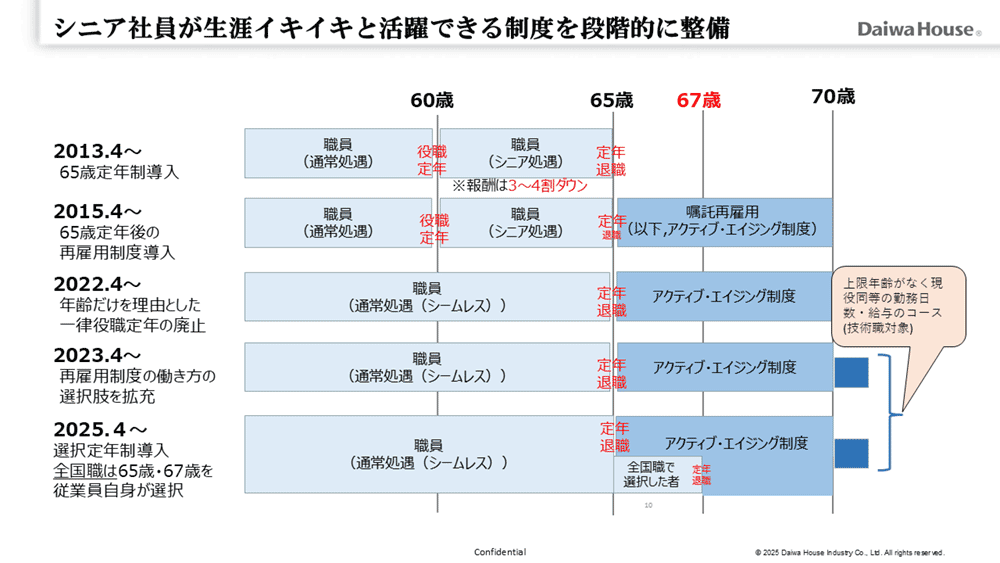

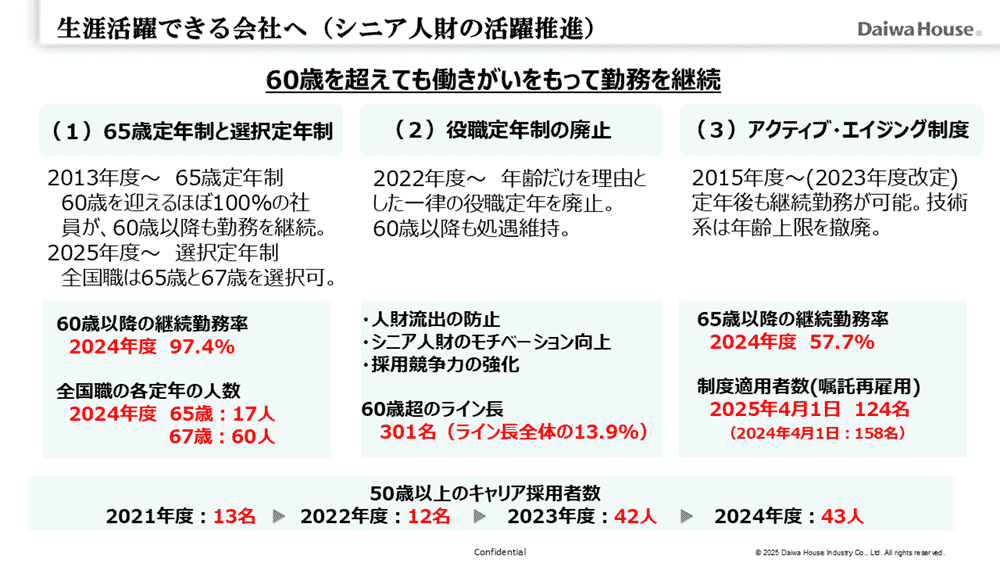

段階的な制度改定でシニアの意欲を最大化。役職定年廃止から選択定年制導入まで

こうした理由から、大和ハウス工業は2013年4月、定年を65歳に引き上げる取り組みを開始した。当初は、60歳での役職定年を廃止するが処遇は3~4割ダウンする、というものだった。その後、2015年には65歳定年後の再雇用制度を導入したが、処遇は固定的で、社員からは「モチベーションが下がる」という声も聞かれたという。

転機となったのが、2022年4月の制度改定。年齢を理由とした役職定年制を完全に廃止し、65歳の定年まで処遇が継続するシームレスな制度へと移行した。上田氏は「労働力の確保が大変な中、年齢で区切っていいのかという疑問がありました」と意図を語った。これにより、60歳以降も昇格や新たなポストに就くチャンスが生まれ、実際に60歳を過ぎてから初めて高い役職に就任し、意欲的に働く社員も出ているという。社員からは「年齢に関係なく、自分自身を認めてもらえてありがたい」という声が寄せられており、モチベーション向上に寄与している。

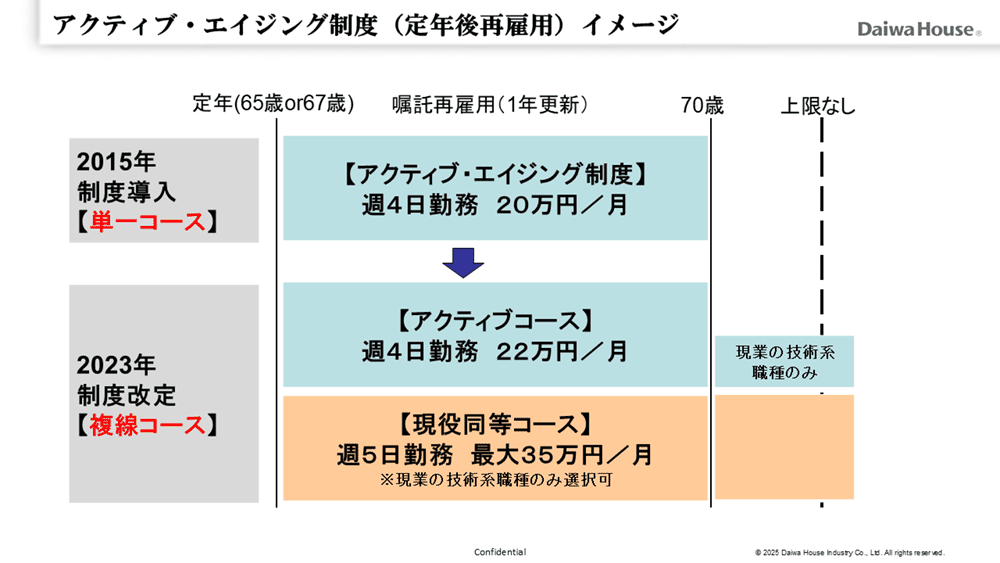

さらに、2023年4月には65歳定年後の再雇用制度を改定。従来の働き方を維持するコースに加え、特に技術職を対象に、現役社員と同等の勤務形態・処遇で働き続けられる「現役同等コース」を新設。実質的に技術職の雇用上限年齢を撤廃した。

2025年4月には、全国転勤の可能性がある「全国職」を対象に、定年を65歳か67歳か選択できる「選択定年制」を導入。これにより、シニア社員が自身のライフプランやキャリアプランに合わせて、より長く活躍できる環境を整えた。

これらの取り組みは、社内のリテンションやモチベーション向上だけでなく、社外から優秀な人材を引きつける効果も生んでいるという。

「他社で役職定年を迎える優秀な技術者が、生涯現役で働ける可能性を感じて当社に転職してくるケースが増加しています。50歳以上のキャリア採用数も伸びていて、多様な経験を持つ人材の参画が、若手社員への刺激や社内の活性化にもつながる好循環を生み出しています」

制度だけでは不十分。活躍の「場」をいかに創出するかが成功の鍵

さまざまな制度を整備してきた大和ハウス工業だが、上田氏は「制度を整備するだけではうまくいかない」と強調する。同社が最も重視してきたポイントは、「活躍の場の創出」だ。

「シニア活用のポイントは、どんな場所、どんな仕事でシニアの方に活躍してもらうかを詳細に想定することです」

制度の整備と並行して、人事部門と事業部門が連携し、シニア社員の豊富な経験や高い専門性を最大限に生かせる部署や役割を具体的に検討し、創出してきた。

その具体例として、いくつかのケースが紹介された。

| 営業推進部 | 支店長や営業所長を経験し、地域に豊富な人脈を持つシニア社員が配属。直接的な受注活動ではなく、法人や金融機関との関係構築に特化し、後輩の営業活動をサポートする。 |

|---|---|

| 安全部 | 工事部門の責任者経験者が、経験を生かして現場の安全衛生面でのチェックや是正指導を行う。若手では気づきにくいリスクを未然に防ぐ役割を担う。 |

| 内部監査部 | 支店の管理部門責任者としてリスク管理に精通した経験者が配属。高い危機察知能力を生かし、社内のガバナンス強化に貢献する。 |

| 工事監理部 | 設計部門の責任者経験者が、設計図面の不備チェックや、図面通りに工事が進んでいるかの品質管理を担う。この部門には、大手ゼネコンから転職してきたシニア社員も多く活躍していて、社内の品質向上に大きく貢献している。 |

このように、豊富な経験が求められる、専門性の高い部署にシニア社員を重点的に配置した。本人の活躍はもちろん、若手社員を最前線の業務に集中させることも可能になり、会社全体として人的リソースの最適配置が進んでいる。

役割の固定化、コスト管理、暗黙知の形式知化

一方で、「シニア活躍推進を進める中で新たな課題も見えてきた」と上田氏は語る。主な課題は三つあるという。

「第一に、コーポレート部門における『役割の固定化と人件費の増大』です。現場からコーポレート部門へ異動するシニア社員が増えることで、役割が固定化し、人件費が増加する傾向があります。適切な要員計画の策定やコストの可視化といった管理強化が必要です。

第二に、『いびつな年齢構成の是正』です。シニア層が厚くなる一方で、特定の年代が少ないという課題は残っています。今後はシニアだけでなく、不足しているミドル層などのキャリア採用も強化し、バランスの取れた人員構成を目指す必要があります。

第三の最も大きな課題が、『シニア人財が持つノウハウと知見の形式知化』です。建設現場では、個人の経験則、いわゆる「暗黙知」に頼る部分がいまだに大きい。これらの貴重な知見を、デジタル技術などを活用して形式知化し、組織の資産として次世代に継承していくことが、持続的成長に向けた挑戦です」

質疑応答

プレゼンテーション後は、参加者との質疑応答が行われた。

参加者:65歳以降の「アクティブコース」と「現役同等コース」は、技術職以外も選択できるのでしょうか。また、期待された活躍が難しいシニア社員へはどのように対応しているのでしょうか。

上田:「現役同等コース」は技術職のみですが、「アクティブコース」は営業職なども選択可能です。活躍度の問題については、年齢にかかわらず評価制度で対応すべきだと考えています。65歳以降は1年ごとの契約更新で、その際の面談を通じて本人に自覚を促す機会としています。

参加者:制度改定を段階的に進められていますが、当初から最終的なゴールは見えていたのでしょうか。また、選択定年制の「67歳」という年齢設定の根拠は何でしょうか。

上田:技術者不足という課題から、年齢で区切るべきではないという大まかな方向性はありました。しかし、その時々の課題に対応しながら制度を改定してきた側面が強いですね。67歳という年齢は、いきなり70歳まで引き上げることへの社員の抵抗感を考慮し、アンケートなどで意見を聞きながら段階的に設定しました。

参加者:定年延長や処遇改善による総人件費の増加は、経営として許容されているのでしょうか。

上田:人件費が上がることは見越して実施しています。当社にとっては、技術者が確保できずに事業機会を喪失するリスクのほうが経営へのインパクトが大きい、という判断です。

参加者:シニア社員が自身のキャリアを考えるための研修などの機会はありますか。

上田:60歳の節目で、キャリアだけでなく、お金や家族のことも含めて今後の人生を考えるライフプラン研修を実施しています。社員が早い段階から自身のセカンドキャリアやライフプランについて考えるきっかけを提供しています。

グループディスカッション:「シニア活躍の課題」について

参加者がグループに分かれて「シニア活躍の課題」についてディスカッションを行い、その後、グループごとに内容を発表。上田氏がそれぞれにコメントした。

参加者:私たちのグループでは、役職定年制度によって処遇が下がったシニア社員のモチベーション維持が課題だ、という意見で一致しました。大和ハウス工業の皆さまは前向きに活躍されているとのことですが、私たちの現場では「仕事内容は変わらないのに給与だけ下がる」ことへの不満から、意欲が低下してしまうケースが多く見られます。

上田:本質的には、年齢に関係なく個人の成果を正しく評価できているか、ある役職に求められる役割と本人のパフォーマンスにギャップが生じた際に、人材をどう循環させていくかという仕組みの問題です。年齢を問わず成長し続けなければならない、という企業風土をいかに作っていくか。シニア活躍という文脈だけの話ではありません。

参加者:私たちのグループでも、60歳以降に賃金が下がることでモチベーションが低下することが共通の課題でした。一方で、シニア層が活躍すること自体は素晴らしいのですが、組織におけるシニアの割合が増えすぎることで会社全体のパフォーマンスが低下する、という懸念も出ました。また、役職定年がないことでシニアが長く同じ役職にとどまり、若手の昇進機会が失われるのではないか、という意見もありました。

上田:事業環境が変化する中で、各ポジションにフィットするのはどういう人材なのかを常に問い直す必要があります。年齢を問わず、役割と合わなくなった人がいたとき、どう異動してもらうか。「人の流動化」を促す仕組みが不可欠です。日本の人口構成を考えればシニア層が増えるのは自然な流れなので、「年齢に関係なく適材適所を追求する」ことが鍵になると考えています。

参加者:私たちのグループでは、業界や仕事内容によってはシニア活躍の施策を簡単に導入できない、という意見が出ました。技術革新のスピードが速い現代、一度設計した人事制度がすぐに陳腐化してしまうリスクなど、経営の意思決定の難しさも語られました。

上田:制度設計のプロセスでは、対象となる社員の意見を丁寧に聞くことを重視しました。当社には労働組合がありませんので、人事部が従業員の代表として直接コミュニケーションを取り、現場の声を集約して制度に反映させる形で意思決定を行いました。それにより、当事者の納得感を醸成できたと考えています。

参加者:私たちのグループでは、再雇用後の給与を「現役時代の7割」に設定している企業が多いけれど、その根拠は昔からの慣習に過ぎないのではないか、という疑問が投げかけられました。また、再雇用後の配置についても、多くの企業では「元の部署でそのまま働く」ケースがほとんどで、戦略的に異動先を設けている大和ハウス工業とは異なる状況です。パフォーマンスが低い社員からの異動希望にどう応えるか、という点も課題として挙がりました。

上田:当社では給与を、さまざまな理屈をつけながらも、最終的には妥協点を見いだして決めているのが実状です。配置については、戦略的に異動してもらう部署を定めていますが、本人の強い希望や上司の要望に応じて元の部署に残るケースもあります。特に、長年単身赴任をされていた方は「地元に戻りたい」と希望されることも多いため、一人ひとりの事情を考慮しながら、面談を通じて調整を行っています。こうした柔軟な運用を長年続けてきた結果、今では従業員も大きな抵抗なくこの制度を受け入れてくれています。

総括:多様な人材が成長し続けられる環境を整えるのが、人事の役割

最後に上田氏が総括して、講座は終了した。

「私は4月に人事部に着任しましたが、以前担当していた女性活躍推進も、今回のシニア活躍推進も、根底にある課題は同じだと感じています。性別や年齢といった多様性をきっかけとして、結局は『どう評価するのか』『どう活躍してもらうのか』『変化に対して人事がどう対応していくのか』といった、基本的な命題に立ち返ることになります。

少子高齢化が進む日本では、性別や年齢を理由に活躍の場を限定している余裕はありません。多様な人材が成長し続けられる環境を整えることが、私たち人事の役割です。今後もお互いに課題を共有し、共に解決策を探っていきましょう」

人事担当者としてぜひ聴いておきたい講演、参加しておきたいセミナーなどをピックアップ。そのダイジェストをレポート形式でお届けします。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント