労働保険

労働保険とは?

「労働保険」とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を合わせた保険制度の総称です。労災保険と雇用保険の保険料の徴収は、建設業や農林漁業など二元適用事業に該当しない限り、原則として労働保険を一つのものとして取り扱います。ただし給付は別個に行うため、注意が必要です。

また、労働保険は農林水産の事業の一部を除いて、労働者を一人でも雇用していれば適用を受けることになります(適用事業)。そのため、事業主は速やかに労働保険の成立手続きを行わなければなりません。

1. 労働保険とは―労災保険と雇用保険―

労働保険は、社会保険の一種です。社会保険は、医療・介護・年金に関する公的保険制度全般を指します。会社に関係が深い公的保険制度には、狭義の「社会保険」の分野に含まれる「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」のほか、「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」の二つを総称した労働保険があります。

労災保険の目的と補償内容

労災保険は、業務災害や通勤災害によって病気やけがをした場合や、障害が残り、あるいは死亡した場合に、必要な保険給付を行う公的保険制度です。労災保険には、被災した労働者本人やその遺族を保護する目的があります。

労災保険の補償内容は以下の表の通りです。

| 療養(補償)等給付 | 労働者が業務上、複数業務要因災害、または通勤による傷病によって「療養」を必要とする 場合に行われる保険給付。給付には、現物給付による「療養の給付」と、 労災保険指定病院、労災病院以外の病院で療養を受けた際に給付する、 現金給付による「療養の費用の支給」の2種類がある。原則は「療養の給付」。 |

| 休業(補償)等給付 | 労働者が業務上、複数業務要因災害、または通勤による傷病の療養のために休業し、 賃金を受けない日の休業4日目以降から支給される保険給付。 |

| 傷病(補償)等年金 | 療養を開始した後、1年6ヵ月たっても治癒せず、 厚生労働省で定める傷病等級(第1級~第3級)に 該当する場合に支給される保険給付。 |

| 障害(補償)等給付 | 傷病が治癒(症状が固定)した後、身体に一定の障害が残った場合に 支給される保険給付。 障害が第1級から第7級までに該当する場合には 「障害(補償)等年金」による年金給付、 第8級から第14級までに該当する場合には 「障害(補償)等一時金」による一時金が支給される。 |

| 遺族(補償)等給付 | 労働者が業務上、複数業務要因災害、または通勤による傷病によって死亡した場合に支給される保険給付。 遺族の数に応じて、給付基礎日額の 245日分から153日分の年金が支給される 「遺族(補償)等年金」と、 「遺族(補償)等年金」を受給する遺族がな いときや 「遺族(補償)等年金」を受給している人が失権した場合などに支給される 「遺族(補償)等一時金」の2種類がある。 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 労働者が業務上、複数業務要因災害、または通勤による傷病によって 死亡した人の葬祭を行った者に対して、315,000円+給付基礎日額の30日分、 または給付基礎日額の60日分のいずれか高い額が支給される保険給付。 |

| 介護(補償)等給付 | 一定の障害により「傷病(補償)等年金」または「障害(補償)等年金」 (第1級または精神・ 神経の障害など一定の障害の人で第2級に該当する人)を受給し、 かつ現に介護を受けている場合に、月を単位として支給される保険給付。 |

| 二次健康診断等給付 | 「労働安全衛生法」に基づく定期健康診断などの結果、「血圧検査」 「血中脂質検査」「血糖検査」「腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定」の 4項目すべてに異常の所見が認められ、 かつ、脳血管疾患や心臓疾患の症状がないと認められた場合に 二次健康診断や特定保健指導が受けられる。 |

※業務災害と通勤災害とでは、同じ給付でも呼び方が異なります。たとえば、業務災害では「療養補償給付」と呼びますが、通勤災害では「療養給付」と呼びます。給付の目的は同じになるため、上記表では「療養(補償)等給付」とカッコ書きで表記しています。

- 【参考】

- 労災保険給付の概要|厚生労働省

複数業務要因災害とは

近年、雇用の多様性によりダブルワークで働く労働者も増加し、それぞれの勤務先で働いた時間を通算すると長時間労働に該当するケースがあります。そのような事情もあって、業務災害と通勤災害に加えて、複数の勤務先で働くことによる労働時間やストレスなどの業務上の負荷を原因とした「複数業務要因災害」が、新たに労災の対象に加えられています。「複数業務要因災害」とは、事業主が異なる複数の勤務先に同時に勤務する労働者の、2つ以上の事業の業務が原因となって発症する傷病のことです。対象となる傷病は、脳・心臓疾患や精神障害などが該当します。

一般拠出金とは

労働保険の適用事業場は、一般拠出金を納めなければなりません。一般拠出金とは、石綿(アスベスト)で健康被害を受けた方のために事業主が負担します。料率は、業種を問わず、賃金の1,000分の0.02です。労働保険料と併せて支払う必要があります。

雇用保険の目的と給付内容

雇用保険は、失業した場合や働き続けることが難しくなった場合に必要な給付を行うものです。再就職を支援し、生活や雇用の安定を図る目的があります。労働者の能力向上のための事業が含まれているのも特徴です。

雇用保険の給付内容は以下の種類があります。なお、以下で紹介しているのは失業保険等給付の内容です。雇用保険の給付内容には、「失業等給付」のほかにも「育児休業給付」があります。また、雇用保険では、労働者の失業の予防や能力の開発、雇用機会の増大により失業等給付の給付減を目的とする事業(雇用保険二事業)も行っています。

| 求職者給付 | 被保険者が離職し失業状態にある場合、生活の安定を 図り、求職活動を行いやすくすることを目的とした 「失業補償機能」を持つ給付。 |

| 就職促進給付 | 失業者の再就職を支援・促進することが目的の給付。 |

| 教育訓練給付 | 働く人が主体的に能力開発に取り組めるように支援し、雇用の安定と 再就職の促進を図ることが目的の給付。 |

| 雇用継続給付 | 働く人が職業生活を円滑に継続できるように援助・促進を図ることが目的の給付。 |

2. 労働保険の加入条件

労働保険が「適用」される事業場

従業員を一人でも雇用した事業場は「当然適用事業場」となり、原則として労働保険に加入する義務があります。したがって、個人経営の労働者数5人未満の農林水産業など一部の例外の事業場を除き、事業を開始した日または労働者を雇用した日から10日以内に労働保険の成立の手続きを行わなければなりません。労働保険の成立の手続きを怠れば、労働保険料をさかのぼって徴収されたり、追徴金を徴収されたりすることがあります。

労働保険の対象となる労働者

労働保険の対象となる労働者の範囲は、労災保険と雇用保険で異なります。労災保険は、勤務形態にかかわらずすべての労働者が対象となるため、事業所単位で加入します。したがって、雇用保険のように労働者個々に加入する手続きはありません。一方、雇用保険では、労働保険の成立の手続きに加え、労働者を被保険者とする手続きが必要となります。雇用保険の被保険者の条件は以下のとおりです。

労働者の雇用保険加入条件

- 雇用期間が31日以上見込まれる

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

上記の二つを満たせば、派遣社員・契約社員などのように期間が決められている雇用形態の労働者も雇用保険の対象となります。また、日雇労働者は以下の条件を満たした場合に、一般保険被保険者または短期雇用被保険者となります。なお、65歳以上の高年齢労働者も2020年4月1日以降は雇用保険の対象者となるため、注意が必要です。

- 同じ事業主の事業場(適用事業)で、連続した2ヵ月の各月で18日以上雇用された場合

- 同じ事業主の事業場(適用事業)で連続して31日以上の期間雇用された場合

一方で雇用保険の対象とならないのは、以下のような人です。

- 1週間の所定労働時間が20時間未満の人

- 同じ事業主の事業場(適用事業)に継続して31日以上の期間雇用される見込みがない人

- 季節的に雇用される労働者のうち、以下に当てはまる人

- 雇用期間が4ヵ月以内の人

- 1週間の所定労働時間が30時間未満の人

- 学校の学生・生徒

- 特定漁船以外に乗り組む船員

- 公務員など、退職した際の諸給与が雇用保険の求職者給付や就職促進給付の内容を超える人

労災保険の特別加入制度とは

労災保険の特別加入制度とは、本来であれば労災保険が適用されない事業主や家族専従者などが、業務の実態や災害の発生状況を考慮して、労災保険が適用される労働者のように労災保険に加入することを認めている制度です。ただし、一定条件の下、任意での加入となります。

特別加入制度として加入ができれば、事業主でも業務中の労災による補償を受けることが可能です。仕事中の事故やけがなどに対応しているため、安心感にもつながります。具体的には主に以下の4種の場合、労災保険の特別加入が可能となります。

- 中小事業主など

- 一人親方など

- 特定作業従事者

- 海外派遣者

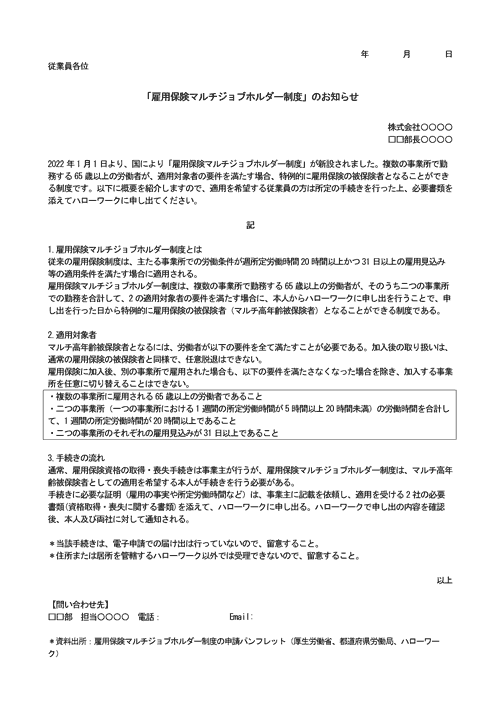

【2021年4月1日、新たに労災保険の特別加入が可能となる職種の範囲が広がっています】

- 芸能関係作業従事者

- アニメーション制作作業従事者

- 柔道整復師

- 創業支援等措置に基づき事業を行う方

- 自転車を使用して貨物運送事業を行う者

- ITフリーランス

- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

- 歯科技工士

3. 労働保険料の計算方法

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合計したものの総称です。対象となる事業主は、年に1回労働保険料を算出して、期限内に申告・納付を済ませる必要があります。

労働保険料の対象となる賃金は、税金や社会保険料を控除する前の支払い総額です。賞与や手当など年間に支払うすべての賃金を含みますが、退職金や祝い金などの一時金は含みません。

保険料の金額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの見込み賃金額や確定した賃金額をもとに、業種ごとに定められた労災保険料率や雇用保険料率を用いて算出することになります。

労働保険料の計算式

雇用保険料=雇用保険の被保険者である従業員の賃金総額×雇用保険料率

労災保険料=全従業員の賃金総額×労災保険料率

(1)労災保険料率と計算方法

労災保険料は、事業主が全額負担するものです。雇用保険のように労働者の負担はありません。賃金の支払いが一度でもあれば、その賃金を労災保険の保険料の対象に含めます。

労災保険料率は、事業の種類ごとに細かく定められています。例えば、食料品製造業であれば保険料率は6/1,000で、交通運輸事業であれば保険料率は4/1,000です。

労災保険料の具体的な計算式は以下の通りです。

従業員の賃金総額が5,000万円で、金融業、保険業または不動産業を行っている事業所の場合、計算式は以下の通りです。

労災保険料=5,000万円×2.5/1,000=125,000円

(2)雇用保険料率と計算方法

保険料率は、基本的に毎年4月1日に改定されます。雇用保険料は労使ともに支払う必要があるため、それぞれの負担割合が設定されている点に注意が必要です。また、保険料は変わらない年もあります。

2023年度の雇用保険料率

| 雇用保険料利率 | 事業主負担 | 労働者(被保険者) 負担 |

|

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 15.5/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 |

| 農林水産・ 清酒製造業 |

17.5/1,000 | 10.5/1,000 | 7/1,000 |

| 建設業 | 18.5/1,000 | 11.5/1,000 | 7/1,000 |

雇用保険料の具体的な計算式は以下の通りです。

例えば、一般の事業の会社で従業員の賃金が50万円とした場合、雇用保険料はそれぞれ以下の通りです。

事業主負担

50万円×9.5/1,000=4,750円

労働者負担

50万円×6/1,000=3,000円

賃金総額の内容とは

労働保険料は、賃金総額を対象として計算します。では、賃金総額には何が含まれるのでしょうか。

| 賃金総額に算入するもの |

|

| 賃金総額に算入しないもの |

|

なお、これはあくまで例示であり、実際に算入すべきかは名称にかかわらず手当・支給金の性質で判断します。

- 【参考】

- 労働保険徴収室|石川労働局

労働者の負担割合

労働保険料の中で労働者が負担するのは、雇用保険料となります。労災保険は事業主が全額負担するため、労働者の負担はありません。

なお、労働保険の申告の手続きでは、今年度の概算保険料は今年度の保険料率を用いて計算しますが、確定保険料は前年度の賃金の総額から計算するため昨年度の保険料率を用いて計算します。保険料の変更があった際には年度の保険料率を間違えないように計算しなければなりません。

4. 労働保険の加入(成立)手続き

労働保険の手続きにおいて、主要な書類は下記の通りです。| 書類 | 提出先 | 期日 |

| 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係成立日(従業員を雇い入れた日)から10日以内 |

| 概算保険料申告書 | 労働基準監督署、 都道府県労働局、 金融機関のいずれか |

保険関係成立日(従業員を雇い入れた日)から50日以内 |

| 雇用保険適用事業所設置届 | 公共職業安定所 | 設置日の翌日から10日以内 |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 公共職業安定所 | 該当者ごとに雇い入れた日の翌月10日まで |

ここからは「一元適用事業」の場合の労働保険の手続きについて整理します。

(1)労働保険は「保険関係成立届」「概算保険料申告書」が必要

まずは、保険関係成立届出書の提出が必要です。初めて従業員を雇い、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。

保険関係成立届の提出が完了したら、概算保険料申告書を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。概算保険料申告書の提出と保険料の納付は、初めて従業員を雇い保険関係が成立した日の翌日から50日以内と期日が定められています。したがって、事業を開始したばかりの企業は、従業員を雇ったら保険関係成立届の提出後、当該年度分労働者の労働保険料の概算額を算出し、申告・納付することになります。提出先は、労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関のいずれかです。

(2)雇用保険は労働者一人につき1枚ずつ提出

保険関係成立届と同時に雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所(ハローワーク)へ提出します。その後、雇用保険の被保険者となる従業員全員分の雇用保険被保険者資格取得届を、雇用保険対象者一人につき1枚ずつ作成し、資格を取得した日の翌月10日までに提出します。

年度途中で雇用が発生した場合

年度途中で新たに従業員を雇用し、雇用保険の加入条件を満たしている場合には、雇用保険被保険者資格取得届の提出をその都度行う必要があります。

「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いとは

「一元適用事業」の他に「二元適用事業」があり、手続きが異なります。

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付を一元的に取り扱う事業のことです。一方、二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険を別々に申告・納付します。多くの事業が一元適用事業となりますが、農林水産業・建設業などは二元適用事業に該当するため注意が必要です。

表で両者を比較すると、以下のようになります。

| 一元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などに関して、 両保険をいっしょに(一元的)取り扱う事業 |

| 二元適用事業 | 事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、 両保険の申告・納付などを別々(二元的)に行う事業。 一般的に農林水産業・建設業などが二元適用事業となり、 それ以外の事業が一元適用事業となる |

- 【参考】

- 労働保険の成立手続|厚生労働省

5. 労働保険の年度更新(フローや時期・期限など)

労働保険の年度更新とは、前年度の保険料を精算し、新年度の概算保険料を納付するための手続きのことです。労働保険料は4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として更新していくため、毎年申告と納付の手続きが必要です。申告する期間は毎年6月1日から7月10日までです。具体的な労働保険料の計算方法は以下の手順で行います。

②当年度の4月1日から翌年3月31日までの年間の賃金見込額により計算した概算保険料を計算する

③前年度に支払った概算保険料と前年度の賃金支払い実績に基づく確定保険料の差額(①)に本年後の概算保険料(②)と一般拠出金の金額を加算する

①によって計算した金額に不足がある場合には、その不足額に②で計算した金額と一般拠出金を加算した金額が、本年度に支払う保険料額となります。前年度支払い済の概算保険料よりも確定保険料の金額が少ない場合には余剰金が発生しますので、②の金額から余剰金を控除することが可能です。

年度更新における継続事業と一括有期事業について

年度更新の際には、継続事業であるか一括有期事業であるかを知っておく必要があります。継続事業とは事業の期間が限定されていない一般的な企業を指し、ほとんどの事業者が継続事業に該当します。

一方、一括有期事業は、建設などの事業で規模の小さい元請工事をいくつも行うなど、一定の要件を満たす有期事業を複数行う場合に、まとめて一つの事業とみなして取り扱う制度をいいます。一括有期事業になると、複数の小規模の工事を継続的に行っていくこととなるため、手続きの煩雑さを軽減するために継続事業と同様の取り扱いをします。

ただし、一括有期事業は建設業や林業にしかありません。保険料を計算する際の賃金総額の計算方法が異なる上に、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表(林業の場合は不要)などの添付書類が別途必要となります。また、二元適用事業として、労災保険・雇用保険それぞれで申告書を提出する必要があるため、注意が必要です。

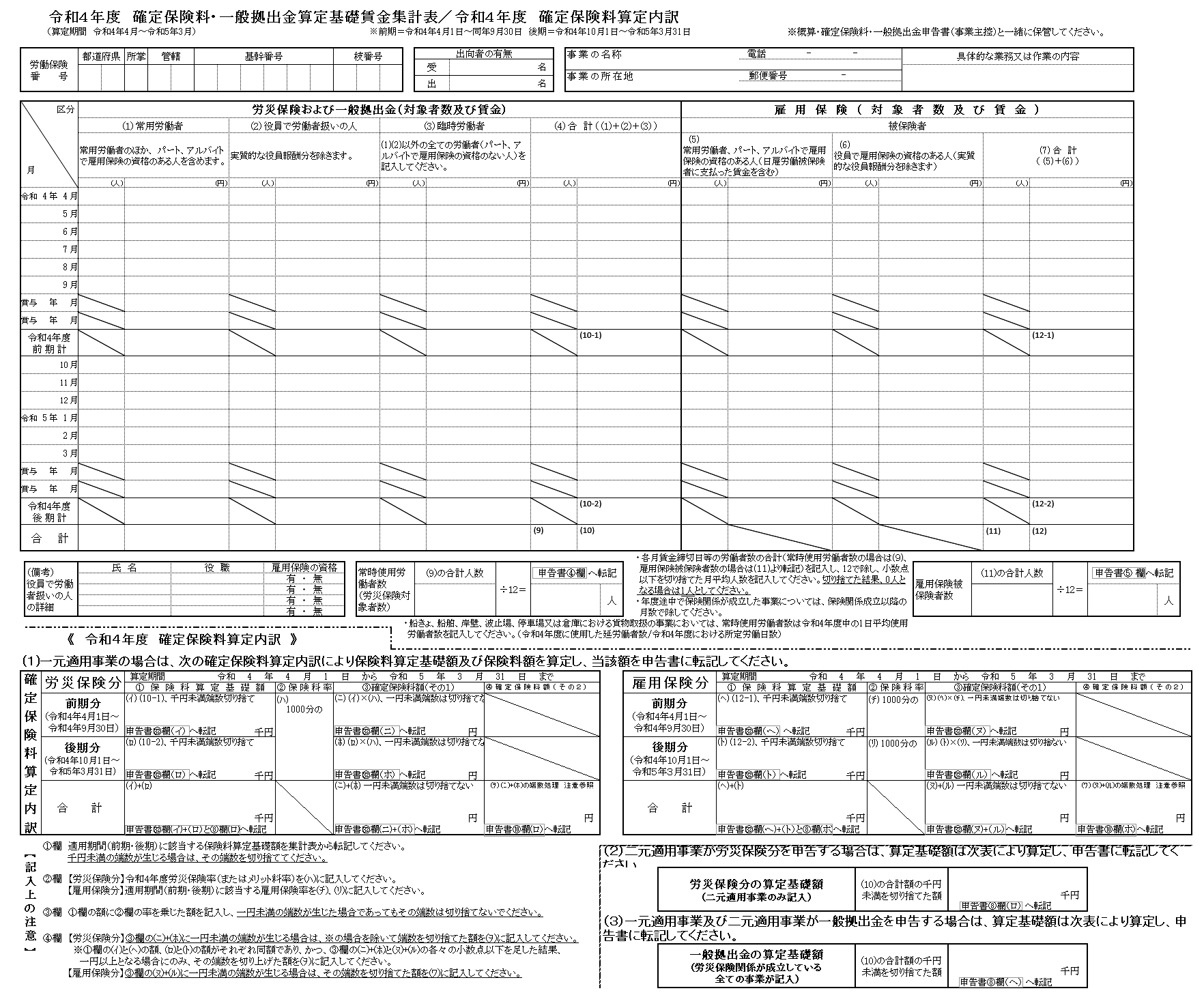

継続事業の年度更新のフロー

手順1:1年間の労働者・賃金総額を確認

まずは、労働局から以下の書類が送られてくるので、内容を確認します。

- 労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書

- 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表

- 申告書の書き方

- 労災保険率表

書類の確認ができたら、1年間の労働者を確認します。労働者は以下のように分類しておくと、計算がしやすくなります。

- 常用労働者(雇用保険に加入)

- 役員で労働者扱いの人(雇用保険に加入)

- 臨時労働者(雇用保険に加入しないパート・アルバイトなど)

労働者の確認ができたら、実際に計算をしていきます。総額計算の際には、「2.」の人の実質的な役員報酬分(雇用保険料としては含めない役員報酬分)を除いておくことが必要です。

労災保険と雇用保険で対象が異なることから、それぞれで算出する必要があります。

手順2:「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成

集計表には、すべての労働者に支払った金額を記入する必要があります。先ほど紹介した労働者の分類を参考にしながら、人数や賃金を記入していきます。左側が労災保険・一般拠出金で、右側が雇用保険です。

また、雇用保険の部分に記入した対象者のうち、雇用保険被保険者資格取得届の提出漏れがないかどうかも確認します。確認が終わったら、手順2は終了です。

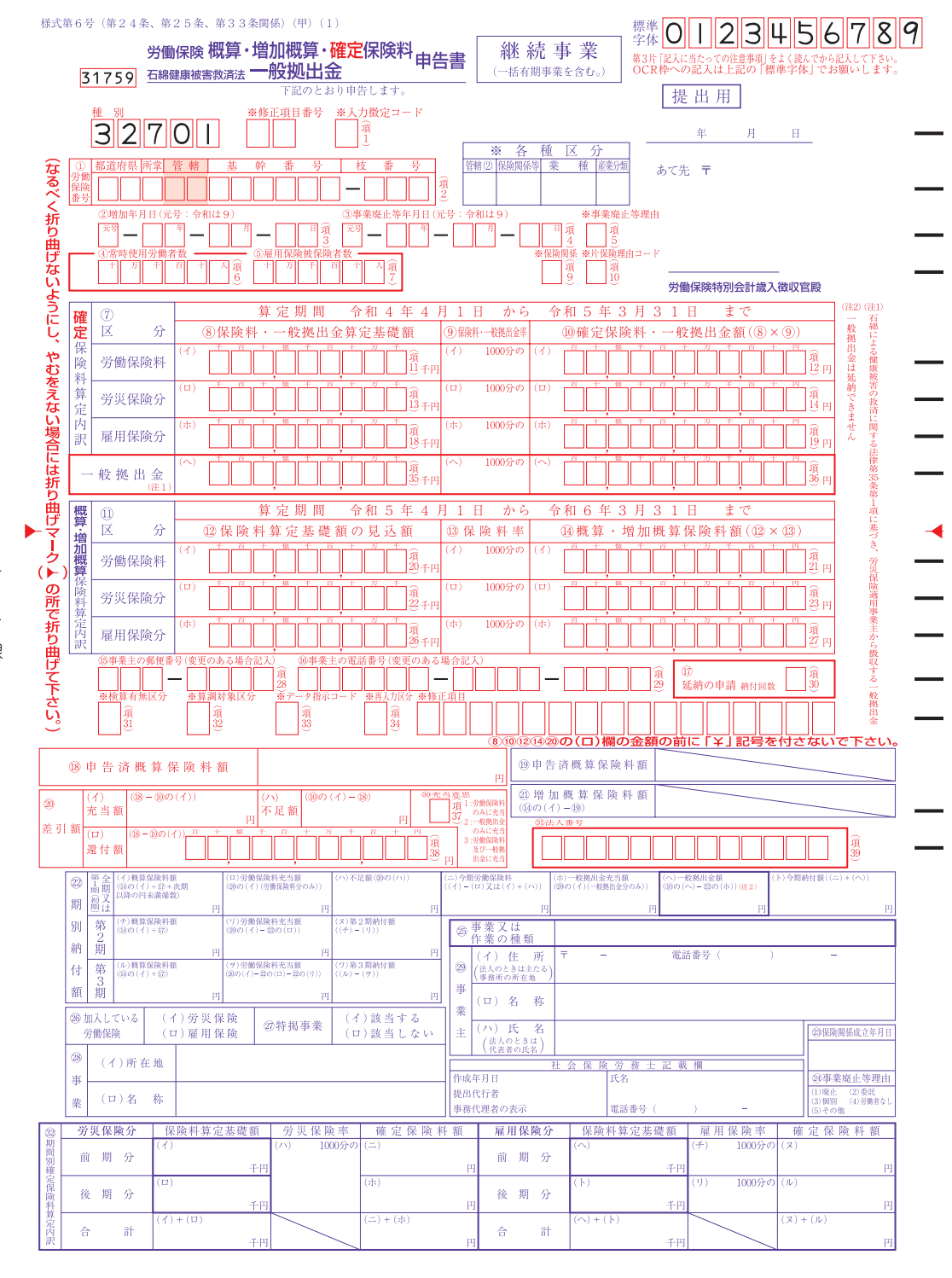

手順3:「労働保険概算保険料申告書」を作成

まず、労災保険分の確定保険料を記入し、次に雇用保険分の保険料を記入します。その後、概算保険料を記入し、精算額を確認します。支払う労働保険料の金額の計算が終わったら、納付欄を記入します。

手順4:保険料の申告・納付

書類を提出し、保険料を納付して終了です。

分割納付とは

労働保険料は、概算保険料が40万円以上(労働保険・雇用保険のどちらか一方の場合は20万円以上)の場合には、分割納付が可能です。また労働保険事務組合に処理を委託している場合も、分割が可能です。分割の回数は3回で、それぞれ期間が決まっています。

| 4月1日~5月31日に成立した 事業場 |

6月1日~9月30日に 成立した事業場 |

翌年度以降の納期限など | ||||||

| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 (初期) |

第2期 | 第1期 (初期) |

第2期 | 第3期 | |

| 期間 | 成立した日 ~7月31日 |

8月1日~ 11月30 日 |

12月1日 ~3月31日 |

成立した日 ~11月30日 |

12月1日 ~3月31日 |

4月1日~ 7月31日 |

8月1日~ 11月30日 |

12月1日~ 3月31日 |

| 納期限 | 成立した日の 翌日から50日 |

10月31日 | 1月31日 | 成立した日の 翌日から50日 |

1月31日 | 7月10日 | 10月31日 | 1月31日 |

電子申請での手続き方法

労働保険の手続きは、インターネット上で電子申請することもできます。窓口に行く必要がないほか、前年度の情報を引き継いで入力することが可能です。

また、2020年4月から、特定の法人について、労働保険年度更新と増加概算保険料の電子申請が義務化されました。具体的な対象者は以下の通りです。

- 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人

- 相互会社(保険業法)

- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)

- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

電子申請では「労働保険料等口座振替納付書送付依頼書」以外の手続きが行えます。具体的には、以下のような手順で行います。

- e-Govが使えるよう環境準備

- 電子証明書の確認

- アカウントの準備

- ブラウザの設定確認

- e-Gov電子申請アプリケーションの確認

- e-Govで電子申請

- e-Govへログイン

- 手続検索で行いたい手続きを検索(例:年度更新申告 など)

- 年度を選ぶ

- 申請書入力へ進む

- 記入して申請完了

一度設定してしまえば、1の部分が不要になるため、スムーズに申請することができます。電子申請の方法は、動画でも解説されています。

電子申請を行うメリット

電子申請を行うメリットは、以下の通りです。

- デジタルデータで素早く処理ができ、手書きにする必要がない

- 前年度の申請情報を取り込めるため、次年度以降の申請が簡略化される

- 入力チェック機能や計算機能も備わっているので、記入漏れや記入ミスを防ぐことが可能

- 事業主側が申請・届出用紙を入手する必要がなくなる

- 書類申請のために必要だった交通費や手数料、人件費などのコストが削減

- マイナンバーカードを使ったICカード形式で電子証明書を取得した場合は、手数料がかからない

事前準備

- パソコンの確認……使用するパソコンは、電子申請の動作環境を満たしているか ↓

- 電子証明書の確認……マイナンバーカードなどの電子証明書を持っているか

(電子申請では、G ビズ ID やマイナンバーカードを利用することが可能であり、電子証明書を使って、本人確認やデータの改ざんを防止する) ↓

- ブラウザの設定確認……ブラウザのポップアップブロック設定を解除しているか

(ブラウザの設定によって、電子申請の途中で不具合が発生することがあるため) ↓

- 信頼済みのサイトとしての登録確認……電子申請を行うサイトが「信頼済みの

サイト」として登録されているか(ブラウザの設定によって、

電子申請の途中で警告メッセージなどが表示されることがあるため) ↓

- e-Gov 電子申請アプリケーションの確認……専用の電子申請の

アプリケーション(無料)はインストールされているか ↓

- チェック項目の確認……最後に、電子申請に必要な準備がすべて

正しく行われていたかをチェックする

6. 労働保険の事業廃止手続き

事業を廃止・休止した(再開する見込みのない)とき、または雇用する労働者がいなくなった(労働者を雇用する見込みがない)ときは、以下のような手順の下、「雇用保険適用事業所廃止届」を提出して廃止手続きを行う必要があります。

(1)労働保険関係

| 提出書類 | 労働保険確定保険料申告書 |

| 提出期日 | 事業を廃止または終了した日から50日以内 |

| 提出先 |

「労働保険料還付請求書」を労働局または労働基準監督署 (雇用保険のみ成立していた場合は公共職業安定所)に提出する |

| 持参するもの | 添付書類については、提出先ごとに確認する |

(2)雇用保険関係

| 提出書類 | 雇用保険適用事業所廃止届 |

| 提出期日 | 事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内 |

| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出する |

| 持参するもの |

|

7. 労働保険の手続きを怠っていた場合

労働保険の適用事業の条件は、労働者を一人でも雇用していることです。事業主は設立手続きと同時に労働保険料の納付が必要になります。

手続きを怠っていた場合には、以下のような状態になる可能性があります。

- 手続きを行っていなかった部分までさかのぼって保険料を徴収。

併せて追徴金も徴収される - 手続きを行っていない上に労働災害が発生した場合、

保険給付に相当する額の全部または一部が事業主負担になる - 事業主向けの助成金が受給できない可能性がある

8. 会社の名称・所在地を変更した場合

会社の名称や所在地を変更した場合は、以下の届出が必要です。

| 書類名 | 提出先 | 期限 |

| 「労働保険名称、所在地等 変更届」 |

管轄の労働基準監督署(一元適用事業と 二元適用事業の労災保険)または公共職業 安定所(二元適用事業の雇用保険) |

変更があった日の 翌日から10日以内 |

| 「雇用保険事業主事業所 各種変更届」 |

事業の所在地を管轄する 公共職業安定所 |

変更があった日の 翌日から10日以内 |

9. 支払われた賃金と見込み額に差が生じた場合(増加概算保険料)

「概算保険料申告書」を提出した後、年度の中途において賃金総額の見込み額が当初の申告より増加するケースがあります。

その場合、当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増額し、かつ増加した賃金総額に基づく概算保険料の額が申告済みの概算保険料よりも13万円以上増加する時には、増加した日から30日以内に「増加概算保険料申告書」で申告し、・増加分の保険料を納付する必要があります。

- 【参照】

- 労働保険料の申告・納付|厚生労働省

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント