職場のモヤモヤ解決図鑑【第99回】

採用活動の分析に役立つ「歩留まり」とは?

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

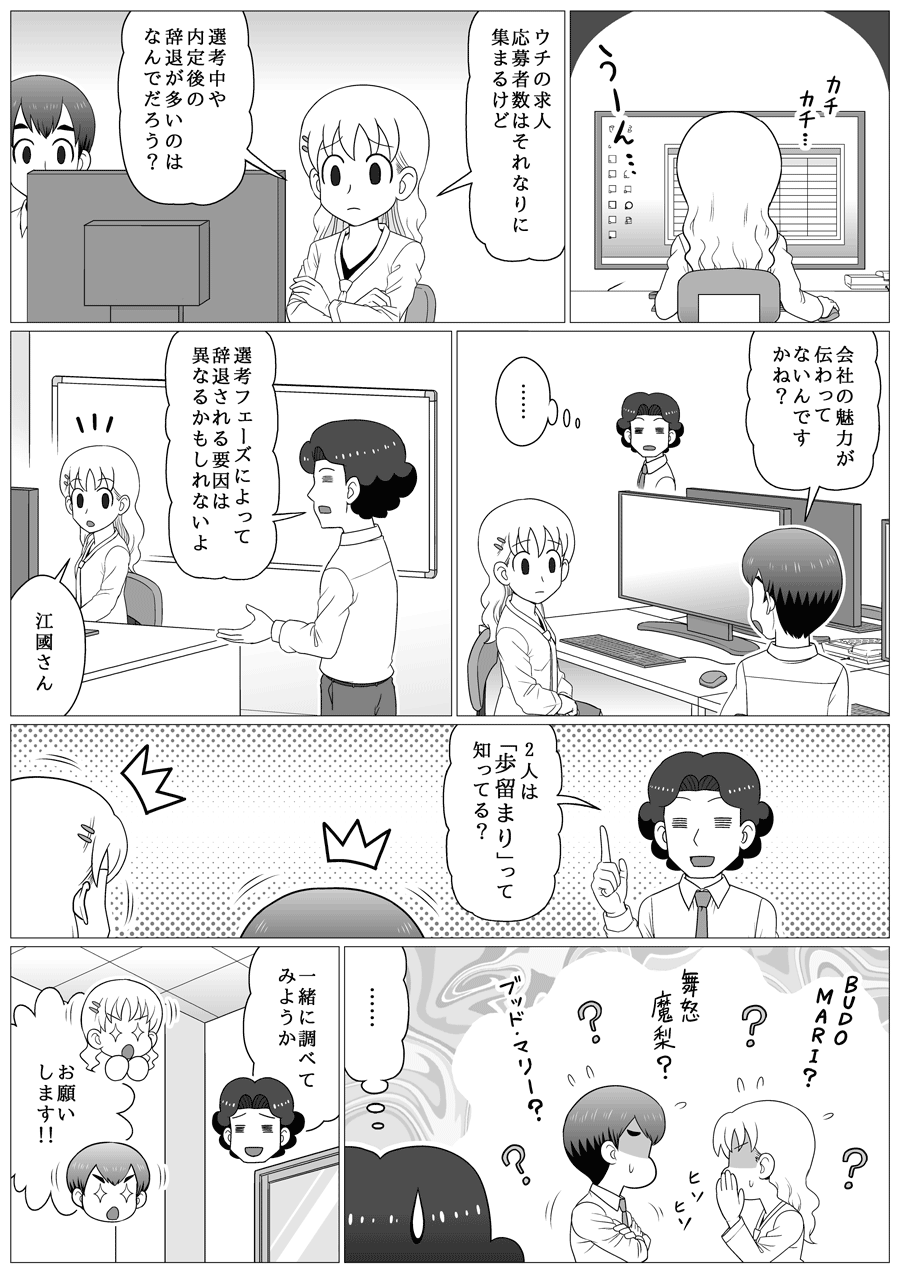

吉田 りな(よしだ りな)

食品系の会社に勤める人事2年目の24才。主に経理・労務を担当。最近は担当を越えて人事の色々な仕事に興味が出てきた。仲間思いでたまに熱血!

採用活動に取り組む吉田さんは「候補者が選考の途中で辞退してしまう」「選考の通過率が著しく低い」など、採用に至る候補者の少なさに悩んでいます。この問題を解決するためには、各選考フェーズにおける通過割合である「歩留まり率」を算出し、原因を分析することが重要です。「歩留まり」について基本的な情報を解説します。

採用活動における「歩留まり」とは?

採用活動における「歩留まり」とは、各選考プロセスにおいて次のフェーズに進んだ候補者の割合を指します。そして、この通過割合をパーセンテージで示した数値を「歩留まり率」と呼びます。

例えば、書類選考に応募した100人のうち、次の一次面接に進めたのが30人だった場合、書類選考の歩留まり率は30%となります。歩留まり率を各選考フェーズで把握し、詳細に分析することで、採用プロセスの課題が明確に可視化できます。

候補者が離脱しているフェーズを明確にすることで、「書類選考通過率が低い」「二次面接後の辞退が多い」などの課題が明らかになります。

歩留まり率の計算式と具体的な算出例

歩留まり率の計算式

歩留まり率(%)の基本的な計算式は以下の通りです。

【例】書類選考の歩留まり率

(「書類選考を通過した人数」÷「書類応募者数」)× 100

この計算式を、選考フェーズごとに適用して算出します。

具体的な算出例

具体的な数値を用いて、計算方法を見てみましょう。

| 選考フェーズ | 選考した人数 | 通過した人数 | 歩留まり率 |

|---|---|---|---|

| 書類応募 | 100人 | 40人 | 40% |

| 一次面接 | 40人 | 20人 | 50% |

| 二次面接 | 20人 | 10人 | 50% |

| 最終面接 | 10人 | 5人 | 50% |

| 内定承諾 | 5人 | 3人 | 60% |

この表の場合、書類応募から一次面接に進んだ人の歩留まり率は

となります。

採用プロセス全体の歩留まり率

個々の選考フェーズの歩留まり率だけでなく、採用プロセス全体の効率性を示す応募から内定承諾までの「全体」で見た歩留まり率も非常に重要です。

応募者が1000人いて、内定承諾者が10人の場合、採用プロセス全体の歩留まり率は以下の通りです。

全体における歩留まり率が低い場合、どこかのフェーズで大きなボトルネックがあると考えられます。

歩留まり率の平均値と自社との比較

歩留まり率を算出したら、同業他社の平均値と比較することで、自社の強みや弱みを客観的に把握できます。

株式会社マイナビの「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」によると、中途採用の平均的な歩留まり率は以下の通りです。

- 応募から面接(書類選考通過・面接設定率などを含む):48.5%(37.8人/77.9人)

- 面接から内定:63.2%(23.9人/37.8人)

- 内定から採用(内定承諾率):91.2%(21.8人/23.9人)

これらの数値はあくまで全業界の平均値であり、企業規模、業種、職種、採用難易度によって大きく変動します。これらの平均値と比較して極端に歩留まり率が低いフェーズがある場合、何らかの課題がある可能性が高いといえます。

過去の採用活動実績から自社独自の「平均歩留まり率」を算出し、それを基に各選考の通過者数を決めている企業もあります。このように自社のデータを蓄積し、分析を進めることが、より精度の高い採用戦略を立てる上で重要です。

歩留まり率の低下が起こる要因

歩留まり率が低い、あるいは特定のフェーズで急激に低下する場合、何らかの要因が存在すると考えれられます。多くの企業で共通して見られる、歩留まり率低下の要因をいくつか紹介します。

-

内定を出すタイミングが他社の方が早かった

優秀な候補者ほど複数の企業からアプローチを受けていることが多く、競合他社に先を越されてしまう可能性が高まります。 -

求人に記載されていた内容と面接で伝えた内容が異なる

候補者が抱いていた期待値と、選考プロセスで提供される情報や雰囲気との間にギャップが生じると、不信感につながり離脱を招きます。 -

社員と交流するなかで“社風が合わない”と判断された

面接や社員交流を通じて、候補者が企業の文化や雰囲気になじめないと判断した場合、選考を辞退する可能性が高まります。 -

周囲の人から反対された

家族や友人、あるいは現職の同僚など、周囲の意見によって入社意欲が低下すると、辞退に至ることもあります。 -

選考フローが長すぎる

選考期間が長すぎると、候補者のモチベーションが維持しにくくなり、他社への入社を決めてしまう可能性が高まります。 -

内定から内定承諾までのフォローができていない

内定が出た後のフォローができていないと、候補者は疑問や不安を解消することができず、内定辞退につながりやすくなります。 -

オファーされた条件がニーズと異なる

給与、待遇、勤務地、福利厚生など、内定時に提示された条件が候補者の希望と合致しない場合、内定辞退の大きな理由となります。 -

他社の方がよりマッチしていると考えたから

複数の選択肢がある中で、自社よりも他社の方が自身のキャリアパスや働き方に合致すると候補者が判断した場合、他社に入社を決める場合があります。

これらの要因は単独で影響することもあれば、複合的に作用することもあります。自社の歩留まり率のデータと照らし合わせながら、どの要因が自社の課題に最も当てはまるのかを分析することが重要です。

【まとめ】

- 各選考フェーズにおける通過割合のことを「歩留まり」と呼び、パーセントで示した数値を「歩留まり率」と呼ぶ。

- 歩留まりを分析することで、採用プロセスの課題が具体的な形で可視化できる。

- 歩留まり率は「通過した人数÷選考した人数×100」で計算でき、各フェーズおよび全体の歩留まり率を把握することが重要である。

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント