生産性向上

生産性向上とは?

生産性向上とは、低い投資で高い成果をあげることを目指す用語です。「生産性」とは成果に対する投資の割合を示すもので、アウトプット(産出・価値・成果など)をインプット(投入資源)で割った比率を指します。近年では労働力減少などの影響により、働き方改革が着実に進んでいます。また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、長時間労働の是正や有給休暇取得率アップが推進されるなど、これまでの働き方が大きく変化しようとしています。そこで注目されているのが「生産性向上」です。

生産性向上の概要

利益に直結する生産性向上への取り組みは、企業経営における重要課題の一つ。生産性を計算することで、どのくらいの資源を投入して、どれだけの成果を生み出したのかを数値で判断することが可能になります。

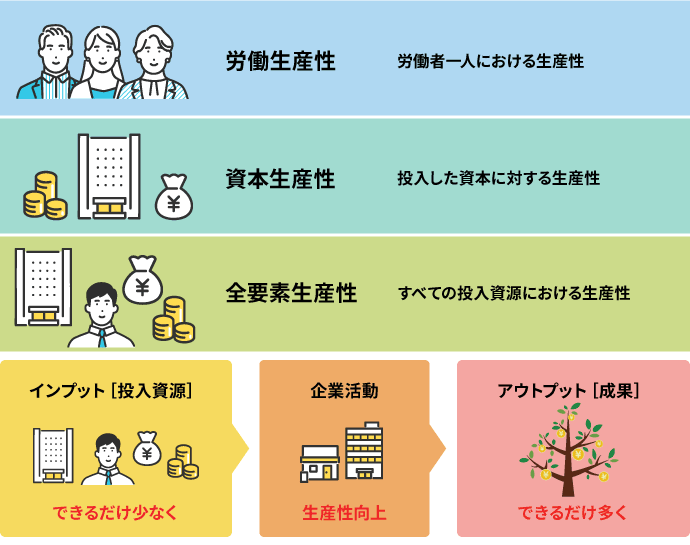

生産性は生産の要素によって、大きく、労働生産性・資本生産性・全要素生産性の三つに分けられます。労働生産性は労働者一人における生産性、資本生産性は投入した資本に対する生産性、全要素生産性はすべての投入資源における生産性です。

生産性を向上するには、インプット(投入資源)を少なくして、アウトプット(成果)を多くする、もしくはアウトプットはそのままでインプットを少なくする、といった方法が考えられます。

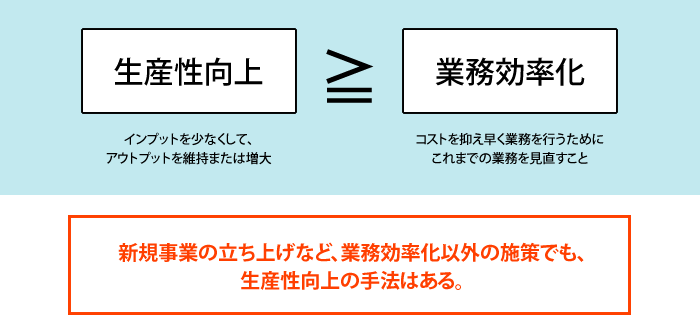

生産性向上と業務効率化との違い

生産性向上と混同されやすい言葉の一つに「業務効率化」があります。業務効率化とは、これまで行っていたやり方を変えることで、よりコストを抑え、より早く業務を完結させること。たとえば日常的な個人業務においても、その内容を見直すことで、業務効率化を実現することができます。

一方、生産性向上は、少ない投資で成果を高めることを指します。業務効率化に限らず、新規事業への取り組みや人事異動といった施策においても、生産性向上の考え方が採用されています。

生産性向上が注目される背景

国内における労働人口の減少

近年、働き方改革が進められている理由の一つが、少子高齢化に伴う労働力人口の減少です。国内の経済が発展するために必要な労働力人口は減少の一途をたどっており、将来的に深刻な問題となることが懸念されています。

このまま労働力人口が減少していけば、昨今の人材不足問題はますます加速することが予想されます。企業が積極的に採用活動を行ったとしても、人材を確保することはさらに困難になるでしょう。そのため、限られた人材をいかに活用し、多くの利益を生み出すのかを考えることが重要になります。つまり、生産性向上が今後の経済発展における鍵となるのです。

企業の競争力強化

モノ・サービスが飽和化・多様化している状況の中では、企業の価値を明確に打ち出せるかどうかが、将来的な存続・発展に大きく影響します。ここで重要な位置づけとなってくるのが生産性向上です。グローバル化が進むビジネス環境において国際的な競争力を持つためにも、生産性の向上は不可欠といえます。

とくに、国の経済成長には労働生産性の向上が大きく寄与します。そこで政府は、国際経済力の強化を図るため、生産性向上に向けた取り組みを後押ししています。このような背景から、産業にかかわらず、多くの企業が生産性向上をより重要な経営課題と捉えるようになってきています。

「生産性向上」について深く知る記事一覧

生産性向上

生産性向上の具体的な方法

生産性向上の取り組み事例

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント