春闘

春闘とは?

春闘とは、春季生活闘争の略称であり、労働組合が行う賃上げ要求を中心とした交渉をいいます。新年度の労働者の賃金を中心とした労働条件の改善を求めて、毎年2月〜3月の春頃にかけて行われるため、春闘という呼び名が付きました。春闘では、各企業の労働組合が全国中央組織の労働団体や産業別組織の指導・調整のもと、要求を各企業に提出して団体交渉を行います。

なぜ春闘が行われるのか

労働組合が足並みをそろえて交渉することには、労働者の権利である「団体交渉権」を行使するという大きな意味があります。労働組合による団体交渉は、憲法28条で規定された労働者の権利の一つです。会社側は、団体交渉を不当に拒否することはできません。

そもそも、春闘が始まったのは1956(昭和31)年頃といわれています。それまでの労働組合は企業別に組織されていたこともあり、賃金を中心とした労働条件を決定できる優位な立場にある経営者と交渉できるだけの力を持っていませんでした。弱い交渉力を補うため、労働組合が産業別にまとまり、同時に賃上げを要求する形となったのが今の春闘です。

当初は、国鉄などの公益事業関係の労働組合が最初に賃上げを要求して春闘相場を形成し、その後民間企業に波及させていましたが、次第に民間企業でも賃上げを要求するようになり、高度経済成長期の中で業績好調な金属関係の労働組合が全体を引っ張っていきました。

賃上げを目的に始まった春闘は、バブル崩壊後は雇用維持が争点となるなど、時代背景と経済環境によって変化しながら、さまざまな要求を行っています。

春闘における要求

春闘の目的は、労働者の待遇の改善です。待遇には、賃金、教育訓練、福利厚生施設、災害補償、解雇などすべての労働条件が含まれますが、もっとも重要とされているのが「賃上げ」です。非正規雇用の労働者の待遇改善や、ワーク・ライフ・バランスの確保なども含まれます。

賃上げ

賃上げは、春闘の大きな争点です。賃上げは、「定期昇給(定昇)」と「ベースアップ(ベア)」の二つからなります。定期昇給とは、年齢や勤続年数に応じて自動的に給与が上がる制度をいいます。ベースアップは、年齢などに関係なく、労働者全体の賃金水準を引き上げるものです。

ほかにも、賃上げ要求では「男女間賃金格差および生活関連手当支給基準の是正」「初任給等の取り組み」「賞与などの一時金」などが掲げられています。

働き方の改善

近年、企業で大きなテーマとなっているのが「働き方改革」です。労働者の働きやすさを重視した、長時間労働の是正や労働時間の短縮は、春闘の争点の一つとなっています。

また、新型コロナウイルス感染症が拡大したあとに広がったテレワークは、労働者のワーク・ライフ・バランスを実現させる手段の一つとして認識されるようになりました。そのため、テレワーク拡充にあたっての取り組みなども、近年の要求に含まれています。

非正規社員の待遇改善

1990年代以降、派遣社員や契約社員、パートなどの非正規雇用が拡大しました。非正規社員と正社員の待遇格差は、日本が抱える労働問題の一つです。正社員・非正規社員の不合理な待遇格差を禁止する「同一労働同一賃金」が2020年4月(※)から施行されていますが、依然として不安定な待遇を受ける非正規社員は少なくありません。春闘では、こうした非正規社員の待遇改善に向けての要求を行っています。

※大企業と派遣は2020年、中小企業は2021年より施行

ジェンダー平等、多様性の推進

改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動、あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組みなどが、要求に盛り込まれています。

2024年春闘基本方針

2024年の春闘では、基本方針として以下の要求が掲げられています。

- 底上げ:経済社会のステージ転換を着実に進めるべく、すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点から、前年を上回る賃上げをめざす。

- 賃上げ分 3%以上、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含め 5%以上の賃上げを目安とする。

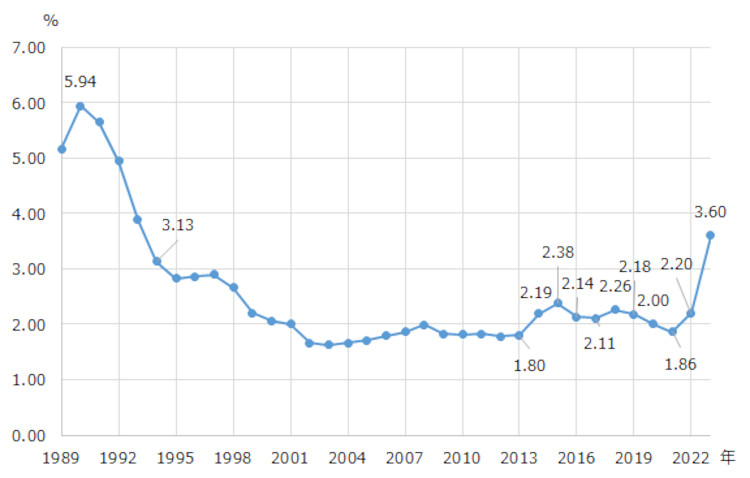

過去の賃上げ要求の推移をみると、バブル期の約6%をピークとして、低い賃上げ水準の時代が続きました。バブル崩壊で経営を取り巻く環境が厳しくなり、春闘も雇用維持が優先され、1990年代には2%近くまで賃上げ要求水準が低下します。賃上げを求める環境に変化したのは、2010年代です。デフレ脱却の鍵として、政府が賃上げを重視しましたが、結果としては2%台に留まり、高い賃上げは実現しませんでした。インフレによる物価上昇が進んだ2023年から、春闘の賃上げ要求は5%程度、2024年には5%以上と強いものになり、賃上げの機運が高まっていると注目されています。

春闘の流れ

春闘は、毎年以下の流れで行われます。

- 政府から経団連に対する賃上げ要請

- 連合の事前検討・闘争方針の発表

- 産業別組織の要求水準の決定

- 企業別労働組合の要求内容の決定

- 労使交渉・妥結

政府から経団連に対する賃上げ要請

春闘に先立ち、毎年11月頃に政府が経団連に対して賃上げの要請を行います。政府からの要請に拘束力はありませんが、企業にとってはある程度配慮しなければならないものであり、その後の春闘の流れに影響を与えます。

- 【参考】

- 岸田首相 “ことしを上回る賃上げに協力を” 政労使会議 | NHK(2023年の政府要請)

- 構造的賃上げなど議論、首相「物価高に負けない対応を」 | ロイター(2022年の政府要請)

- 首相、3%賃上げ要請へ 経済界に 官製春闘を継続 | 毎日新聞(2021年の政府要請)

連合の事前検討・闘争方針の発表

日本労働組合総連合会や全国労働組合総連合が、数ヵ月にわたって事前の検討を行います。12月~1月にかけて、春闘の全体方針が発表されます。全体方針は、その後産業別の労働組合、企業別の労働組合が具体的な要求水準を決定する際の基準となります。

産業別組織の要求水準の決定

産業別組織とは、電機連合など産業別に運営される労働組合です。企業が具体的な水準を決定する前に、産業別労働組合が全体方針に従い、要求水準を決定します。産業別労働組合の要求水準は、その後企業の労働組合が個別交渉を行う際の基準となります。

- 【参考】

- ”賃上げの流れを継続し、組合員の生活を向上させる2024労働条件闘争へ” 第12回中央委員会・部門評議員会に関する記者レクチャーを開催 | UAゼンセン

- 2024年春季生活闘争情報|ものづくり産業労働組合JAM

- 2024年総合生活改善の取り組みについて(自動車総連2024年2月14日記者説明会資料)

企業別労働組合の要求内容の決定

産業別労働組合の要求をもとに、企業の労働組合は、企業に対する具体的な要求内容を決定します。要求の提出は、2月末までに行うのが一般的です。

労使交渉・妥結

企業別の労使交渉が行われます。春闘では、年度内に翌年度の労働条件を確立させることを目指し、3月中に企業から回答が行われます。企業の回答が集中する3月中旬が春闘の山場です。大手企業の労働組合の妥結状況が判明したあと、その結果を踏まえて中小企業の春闘が妥結されるのが近年の流れです。

団体交渉では「不当労働行為」に当てはまらないように注意

春闘は労働組合による団体交渉です。そのため、労働組合法が適用されます。労働組合法は、企業(使用者)による不当労働行為を禁止しています(労働組合法第7条)。

不当労働行為には、以下のものが当てはまります。- 不利益取扱い

- 労働者が労働組合に加入していることを理由に、解雇や雇止めなどの取り扱いをする。

- 労働者が不当労働行為の申し立てを行ったことを理由に、昇進や降格など人事権に関わるもので不当な扱いをする。

- その他、職場での嫌がらせなど労働者にとって不利益となるさまざまな行為。

- 黄犬契約

- 労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とする。

- 団体交渉拒否

- 正当な理由なく団体交渉を拒否する。

- 誠実に交渉しない。

- 支配介入

- 使用者が労働組合の結成や運営に介入する。

- 経費援助

- 労働組合への運営経費の経理上の援助。

- 労働時間中の組合活動に対する給与保障。

- ストライキ中の賃金保障。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント