情報の非対称性

情報の非対称性とは?

「情報の非対称性」とは、取引や契約を行う当事者間で、保有する情報に格差がある状態を指します。情報を「持つ側」と「持たない側」が存在することで、「持たない側」が誤った判断をしたり、不利益を被ったりするリスクがあります。人事・採用の文脈では、応募者の真の能力を企業が見抜けなかったり(逆選抜)、従業員の働きぶりを上司が完全に把握できなかったり(モラル・ハザード)する形で現れます。採用のミスマッチや組織内の不公平感につながりかねず、人事部門による対策が重要となります。

採用や評価に潜む「知っている側」と「知らない側」

情報の非対称性が組織にもたらす問題とは

人事領域で「情報の非対称性」が問題となる典型例は、採用活動です。企業は、履歴書や職務経歴書、短時間の面接といった限られた情報から、応募者の潜在能力や自社との適合性を見抜かなければなりません。情報を持たない企業が、情報を持つ応募者を選別する状況下では、「逆選抜(アドバース・セレクション)」が発生しやすくなります。企業は優秀な人材を採用したくても、情報不足により、結果的に期待と異なる人材を採用してしまうリスクを負います。

一方で、応募者も「情報を持たない」側面があります。応募者は求人票や企業のウェブサイトに記載された情報しか持たず、職場の雰囲気や残業の実態、人間関係といった労働環境を知ることは困難です。このギャップが、入社後のミスマッチや早期離職の大きな原因となります。

情報の非対称性は、入社後の人事評価やマネジメントにおいても深刻な問題を生みます。テレワークの普及により、部下の日々の業務遂行プロセスや努力を上司が監視・把握することはより一層難しくなりました。「見えない場所」での努力を正しく評価されないと、部下は「どうせ評価されないなら手を抜こう」と考えてしまう可能性があります。これが「モラル・ハザード(道徳的危険)」と呼ばれる状態です。部下の怠慢として片付けず、情報格差と不透明な評価制度が生み出す構造的な問題と捉えるべきです。

人事部門に求められるのは、情報の非対称性を緩和するための制度設計です。採用段階では、インターンシップやリファレンスチェック、構造化面接の導入などにより、企業側が応募者を見抜く「スクリーニング」を強化する必要があります。同時に、「リアリスティック・ジョブ・プレビュー(現実的な仕事情報の事前開示)」を徹底し、ポジティブな面だけでなくネガティブな情報も開示することで、入社後のギャップを最小限に抑えます。

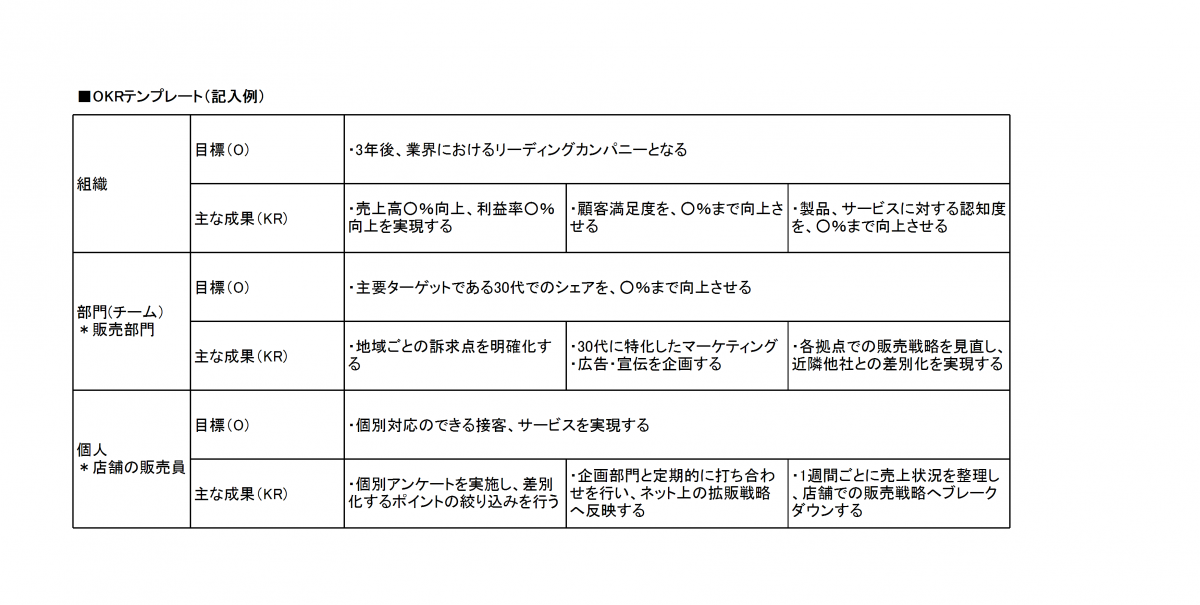

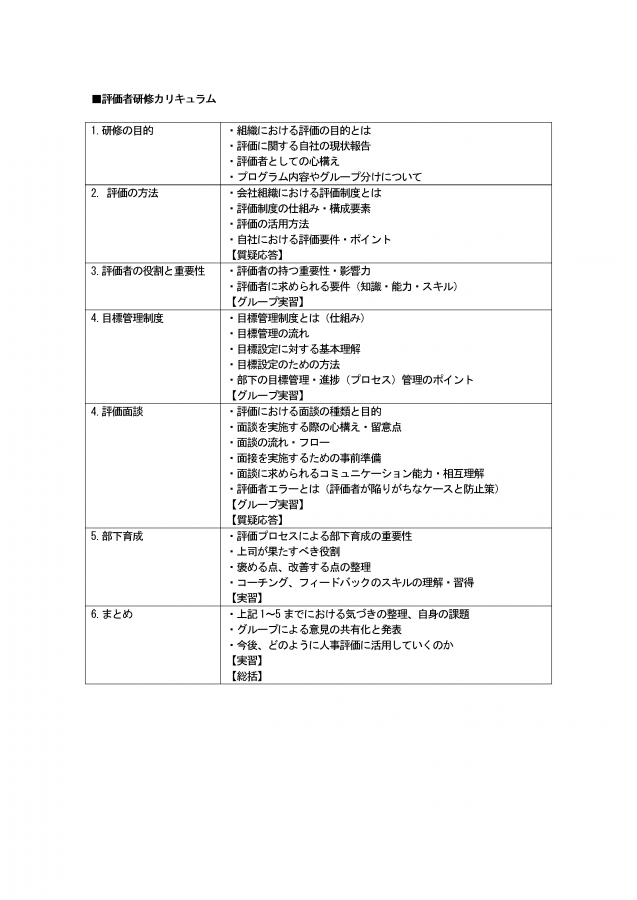

人事評価においては、評価プロセスの透明化と公平性の担保が鍵となります。成果だけでなく、バリュー(行動規範)やプロセスも評価の対象に加えることが有効でしょう。また、定期的な1on1ミーティングを通じて上司と部下の情報格差を埋め、認識のズレを解消することが不可欠です。

情報の非対称性を組織から完全になくすことはできませんが、情報の透明性を高め、公平なルールを設計・運用することで、組織と従業員の信頼関係を築き、パフォーマンスの最大化につなげることができます。

- 参考になった0

- 共感できる1

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント