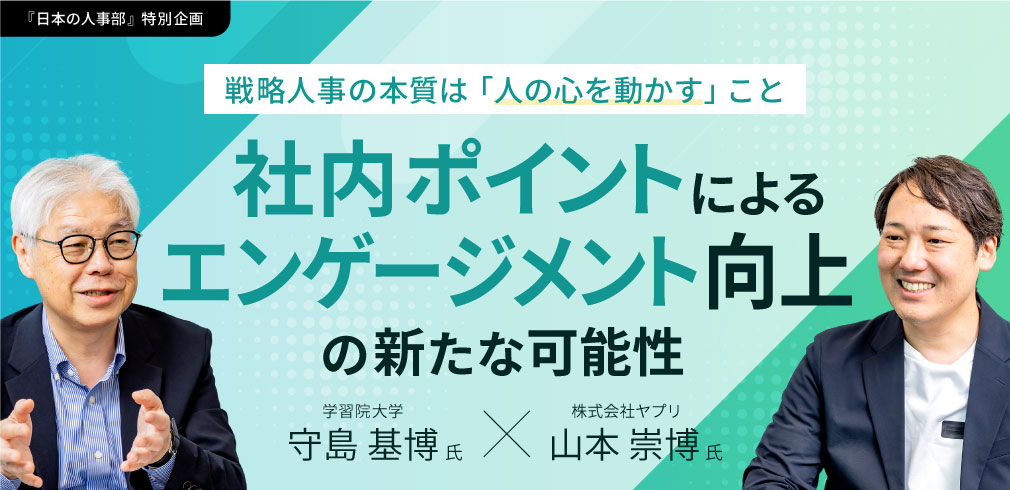

人的資本経営の重要性が高まる中、多くの企業がエンゲージメント向上に課題を抱えています。しかし、表層的な施策を繰り返すだけでは、従業員の心は動きません。真の戦略人事とは、従業員一人ひとりの価値観を「尊重」し、その主体性を引き出すことにあるといいます。近年注目されている社内ポイント制度も、単なる仕組みではなく、従業員の心に響く設計が重要です。組織エンゲージメントの課題解決サービス「Yappli UNITE(ヤプリユナイト)」を提供するヤプリの取締役執行役員・山本崇博さんと、学習院大学教授/一橋大学名誉教授の守島基博さんが、戦略人事のポイントやエンゲージメント向上に必要な視点について語り合いました。

- 山本 崇博氏

- 株式会社ヤプリ 取締役執行役員COO

2019年株式会社ヤプリ入社。現在取締役執行役員兼、セールス・マーケ統括本部を管掌。それ以前は、外資系広告代理店、ゲーム会社を経て、前職の株式会社アイ・エム・ジェイでは、執行役員として、マーケティングコンサルティング部門を牽引。製造、通信、放送、流通、教育、金融など多業種に渡るクライアントを支援。

- 守島 基博氏

- 学習院大学 経済学部 経営学科 教授/一橋大学 名誉教授

人材論・人材マネジメント論専攻。イリノイ大学でPh.D.(人的資源管理論)取得後、カナダ・サイモン・フレーザー大学助教授、慶應義塾大学助教授・教授、一橋大学大学院教授を経て、2017年より現職。著書『人材マネジメント入門』『人材の複雑方程式』『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』『人事と法の対話』等。

キーワードは個人の価値観の「尊重」

山本:近年、経営におけるキーワードとなっている「戦略人事」について、守島先生はどのように捉えていらっしゃるか、お聞かせください。

守島:経営戦略の実現を目指して人事を実践すること、つまり経営戦略と人事戦略を連動させることが、戦略人事の根幹です。たとえば、AIで新しいビジネスを立ち上げるのであれば、AIを理解している人材を獲得することが不可欠ですし、グローバルに事業を展開する際には、それに対応できる人材が求められます。このように、戦略に合わせて必要な人材を確保することは、戦略人事の基本的な機能です。

しかし、私が本当に重要だと考えているのは、そのプロセスです。戦略と合致した行動や成果を従業員に期待するのであれば、従業員の心が、会社のパーパスや向かうべき方向性と一致していなければなりません。人材を採用し、確保して終わりではなく、従業員の心を動かし、戦略の実現に向けて共に進んでいく。これこそが戦略人事の最も本質的な部分です。

「戦略人事」と聞くと、どこか冷たい響きがあり、経営と人事を合理的に連動させることが主眼だと思われがちです。もちろん、それは正しいのですが、実効性のあるものにするためには、働く人たちの心をつかみ、企業のパーパスに向かせるプロセスが欠かせません。

山本:グローバル化が進むと、「心をつかむ」ことはさらに難しくなるのではないでしょうか。

守島:おっしゃる通りです。たとえば日本人の場合、企業理念や社会貢献といった、比較的「利他的」なパーパスに心が動かされやすい傾向があります。一方で、海外では金銭的なインセンティブが心を動かす大きな要因となることも少なくありません。もちろん単純な二元論ではなく、パーパスで動く方は国を問わずたくさんいますが、個人個人で、このような価値観の比重が異なることは事実です。多種多様な人材で組織を構成する場合、画一的なアプローチでは通用しないということを、まず認識する必要があります。

山本:価値観が多様化する中で、企業や人事部門は、どのように従業員の心をつかめばよいのでしょうか。

守島:鍵となるのは、一人ひとりが持っているニーズや大切にしているものを、可能な限り「尊重」することだと考えています。

たとえば、ある従業員の働きがいが「家族のため」であるとします。その方に対して、結果として家族をないがしろにすることを求める人事を行えば、当然、心は離れていくでしょう。その人にとって何が重要なのかを把握し、真摯に対応していく姿勢が求められます。この「尊重」を抜きにして、従業員の心はつかめません。

さらに、現代は個人のニーズを属性で一括りにできなくなっています。「40代の男性だからこうだろう」「30代の未婚女性だからこうに違いない」といった考え方は、もはや通用しません。Aさん、Bさん、Cさんと、一人ひとりに向き合う「個別対応」が不可欠な時期に入ってきているのです。

山本:特に若い世代の価値観は変化していると強く感じます。先生は大学で多くの学生と接する中で、どのような変化を感じていますか。

守島:働くことに何を求めるかが大きく変わってきています。10年ほど前の学生は、ワークライフバランスを非常に重視していました。たとえば、複数の企業から内定をもらった学生が、どこに入社すべきか相談に来たことがありました。その学生は各社の育休取得率や福利厚生などを詳細にまとめた比較表を作っていましたが、「君はここで何がやりたいのか」という私の問いには、うまく答えられませんでした。

しかし、最近の学生は違います。先日、ある学生が「企業説明会に行ったら、50分は福利厚生やワークライフバランスの話で、どういう成長機会があるか、どんな仕事を任されるかの説明は10分しかありませんでした。だからその会社には行きません」と話してくれました。

ワークライフバランスを重視しないわけではありませんが、それ以上に、仕事の中身やキャリア、つまり「どのようなチャレンジができるか」「どのような成長機会があるか」を気にする学生が明らかに増えています。働く人の価値観は、さらに変化し、多様化しているのです。

働きがいを育む「つながり」と「非金銭的報酬」

山本:エンゲージメントを高めるため、企業はどのような施策を講じるべきでしょうか。

守島:私はエンゲージメントを「二層構造」で捉えています。ベースとなる第一層が「働きやすさ」です。ワークライフバランス、適切な労働時間、安全な労働環境といった基本的な条件がこれに当たります。この土台がなければ、その上にどのような施策を積み重ねても、いずれ崩れてしまいます。そして、この「働きやすさ」という土台の上に築かれるのが、第二層の「働きがい」です。

山本:「働きがい」を構成する要素とは、何でしょうか。

守島:まず、先ほど申し上げた成長機会や自分で選べるキャリアが挙げられます。そしてもう一つ、極めて重要なのが「人と人とのつながり」です。

日本人は、良い仲間と共に仕事をすることに、強い働きがいを感じる傾向があります。ある研究では、エンゲージメントの要因として「職場」の人間関係が強く影響するという結果が出ています。単に人が良いというだけでなく、関係が良好な仲間とつながっているという実感が、働きがいを醸成するのです。

働きがいを高めるには、チャレンジングな仕事や選択の機会といった「仕事の内容」と、良好な人間関係を育む「仲間作り」の両面からアプローチすることが重要になります。

山本:非金銭的な報酬も重要になりそうですね。

守島:達成感や満足感といった非金銭的報酬は、日本人のモチベーションにとって非常に大切です。その根底には「評価」や「承認」があります。もちろん金銭的な報酬も重要です。しかし、金銭的報酬は企業の数多い報酬の一つであって、それが全てではありません。例えば組織には、目に見えない「死角」が多い。でも、死角を可視化して「縁の下の力持ち」のような、目立たない人の貢献がきちんと認められる文化は、働きがいに直結します。

一番シンプルで強力な承認は、「ありがとう」という言葉です。ただし、ルーチンワークに対する儀礼的な感謝ではありません。「あなたが、これだけ頑張ってこの成果を出してくれた」というように、その人の具体的な努力や貢献を認める感謝の言葉が、人の心を動かすのです。

山本:自社アプリで新しい従業員体験を提供する 当社のサービス「Yappli UNITE(ヤプリユナイト)」には「ありがとうの気持ち」を、手書きの雰囲気で送ることができる 機能(サンクスカード機能)が搭載されています。

守島:サンクスカードのような相互承認の仕組みを導入する企業も増えていますね。これは組織の「死角」に光を当て、そこで頑張っている人たちの貢献を可視化するという意味で、働きがいを高めるという視点に立った非常に良いやり方だと思います。

従業員の多様な価値に訴求する社内ポイント

山本:非金銭的な報酬だと、他には社内ポイントのような制度もあります。社内ポイントをエンゲージメント向上につなげるためには何が必要となりますか。

守島:ゲーミフィケーションの視点が重要です。ゲーム性を持たせ、その結果として承認したり、ポイントを付与したりすることは、働く人の心に響きます。誰かと競う、チームとして頑張るというモチベーションアップにつながります。ただ、その報酬をお金で払うとなると、途端に冷めてしまうので、社内ポイント制度は有効だと思います。

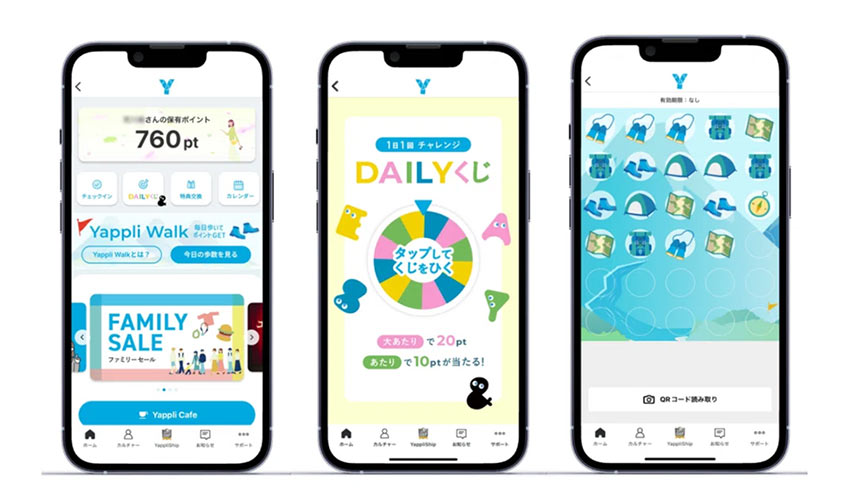

山本:当社の従業員も「Yappli UNITE(ヤプリユナイト)」 を使い、毎日ポイントを獲得できる「DAILYくじ」や、 毎日3000歩(基準は自由に設定可能)運動するとスタンプが貯まる「Yappli Walk」を楽しく利用しています。貯まったポイントは社内にあるカフェのドリンクチケットなどへ交換でき、好評です。

守島:社内ポイント制度は、単なる個人のモチベーション向上だけでなく、従業員同士のコミュニケーションのきっかけにもなります。ポイントを通じて「あの人がこんなことをがんばっているんだ」という気づきが生まれ、話題にし、普段は見えにくい貢献や努力を可視化する効果があります。縁の下の力持ちのような働きがきちんと認められるようになれば、金銭的報酬とは異なる価値を従業員に提供できるのです。

山本:社内ポイント制度を導入する企業では、日々のちょっとした取り組みにポイントを付与する仕組みを取り入れているところも多いですね。

守島:重要なのは、ポイントを金銭に換えるのではなく、社内通貨として機能させることです。金銭に換えるとなると、金銭的報酬になるので従業員が冷めてしまうこともありますが、ゲームとして楽しめる要素があれば、組織全体のモチベーション向上につながります。

「教える」から「探させる」へ

山本:つながりという文脈では、企業と従業員のコミュニケーションのあり方はどのように変わっていくべきでしょうか。

守島:重要なのは、企業側が一方的に「教える」というスタンスから脱却することです。特に今の若い人は、与えられるだけの情報に反発を感じる傾向があります。

大学の授業でも、私がただ正解を教えるということはしません。まず課題を提示し、学生たちに議論させ、それぞれの答えを考えさせ、探させる。学生はグループワークの形に慣れており、一方的に教えられることが、一種の異質な経験と感じるのです。主体的に「自分で見つける」プロセスこそが、彼らにとって最も価値のある学習体験になります。

たとえば企業のミッション・ビジョンを浸透させたい場合、ただストレートに提示するのではなく、クイズ形式にするなど、従業員が主体的に探すプロセスを一度挟むと理解の深さが違ってきます。経営からのメッセージ発信も同様です。社長が一方的に自分の考えを「正解」として語るのではなく、一つの考え方として示し、従業員が自身の考えと突き合わせる。このプロセスをつくることで、組織全体の深い理解と納得感を生み出します。

山本:社員を交えた座談会形式のコンテンツを作成する企業も増えています。「受け入れやすさ」を意識して発信することが重要ですね。当社サービスの導入企業だと、ANA(全日本空輸株式会社)様やTBSテレビ様では、クイズや占いなど、従業員とのコミュニケーションにゲーム性や“楽しさ”を取り入れています。

守島:“楽しさ”というバリューは、入り口だけでなく、継続させることにつながります。子どもが「この先に何があるのだろう」とワクワクして洞窟に入っていくような「自分で発見するプロセス」は、人材育成や教育、コミュニケーション一般でも取り入れるべきです。

「つながり」を作るため、人事にできること

山本:つながりを作るため、人事が取り組むことができる施策はありますか。

守島:日本の企業はこれまで、つながりを作ってこなかったわけではありません。ただ、飲み会や社員旅行、運動会などの、かつての施策は「誰もが参加したいし、参加できる」という前提の上に成り立っていました。しかし、今は、子育て中の人もいれば、親の介護をしている人もいます。多様性が当たり前になった今、求められるのは「参加は自由だし、あそこに行けば、自分の個性が否定されず、ありのまま受け入れられる」と感じられる場。一種の心理的安全性ですね。

最近、ある企業が「推し活休暇」を導入したという話を聞きました。自分が大切にしている価値観を企業が認めてくれる。この感覚が組織への強いエンゲージメントを生み、「戻ったらまた仕事を頑張ろう」という意欲が湧くのです。

山本:「Yappli UNITE(ヤプリユナイト)」 では、個人のプロフィールに趣味などの 「タグ」を付けられます。そのタグを使えば共通点を持つ従業員とつながることができます。ヤプリの社内でも、ゴルフ好き、旅行好き、パン好きなど、部署や階層を超えた多様なつながりが生まれています。

守島:共通の興味関心でつながる仕組みも有効です。また、一人の従業員が複数のタグを持つことで、様々なレベルでの多層的なつながりができます。子育てグループ、ゴルフグループなど、同じ人が複数のコミュニティに参加することで、より豊かな人間関係が構築されるのです。

大企業は多様な人材を抱えている分、リソースを活用して、こうした多彩なコミュニティ形成を支援しやすいという強みもあります。画一的なつながりを強制するのではなく、多様なつながりが自律的に生まれる土壌を育むこと。それこそが、従業員一人ひとりを「尊重」することであり、主体性とエンゲージメントに満ちた組織を作り上げるのです。

山本:最後に、人口減少が進み、人材獲得競争が激化する中、選ばれる組織になるためにはどのような視点が必要となるかお聞かせください。

守島:企業も多様になってくると思います。働きやすさやワークライフバランスで人をひきつける企業もあるでしょう。成長や達成感、あるいは仲間意識、社会貢献など、多様な価値観があります。どれかを強調することで、働く人たちを引き寄せる。それが、それぞれの企業の「人を大切にする」やり方です。

これは、経営トップ不在で人事だけで考えてもあまり意味がない。トップと人事、その他の部門も巻き込んで一緒になって考えてほしいと思います。

山本:今後の人事のあり方を深く考えさせられる、示唆に富むお話でした。ありがとうございました。

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を便利に」をミッションに掲げ、従業員エンゲージメント向上サービス「Yappli UNITE」を提供しています。ノーコードで、自社アプリを通じて組織と従業員を簡単かつセキュアに結びつけることが可能です。企業理念の浸透、人材育成、情報共有、業務効率化など多岐にわたる目的で活用されており、導入企業数は100社以上、累計利用者数は50万人を超えています。

TEL:03-6866-5730/MAIL:mktg@yappli.co.jp/URL:https://yappli.co.jp

この記事を読んだ人におすすめ

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント