人手不足とインフレ・賃上げを考える

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 主任研究員 高山 武士

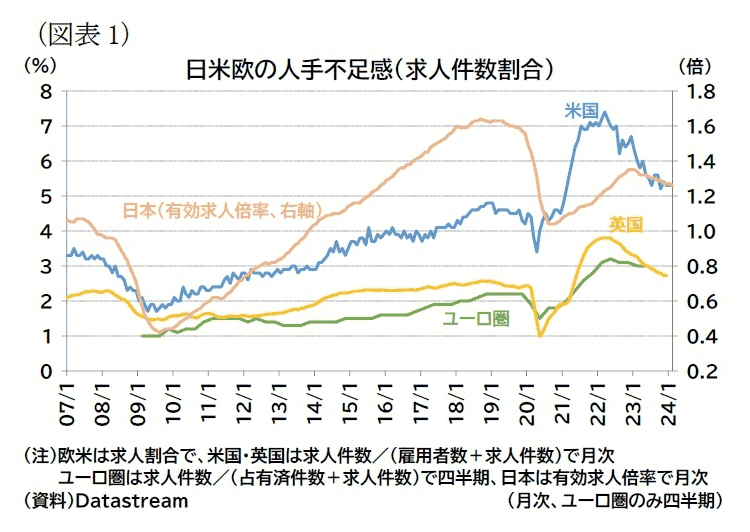

コロナ禍以降、先進国を中心に人手不足が目立つとともにインフレが加速したため、インフレ要因としての人手不足に注目が集まった(図表1)。

欧米では人手不足が賃金上昇圧力に寄与し、インフレの粘着性を生んでいるとして、人手不足は懸念材料としても捉えられてきた。一方、長らく賃金上昇率が低迷してきた日本では人手不足が「賃金と物価の好循環」を促す材料と受け止める向きもある。

人手不足は労働需要が労働供給に対して大きいことを意味し、労働者にとっては有利な環境と言える。ただし、経済全体で見れば、人手不足は労働投入という生産要素の不足、供給力の欠如を示しているかもしれず、必ずしも良い環境とは言えない。

本稿では、足もと先進国が直面する人手不足とインフレについて考えて見たい。

人手不足がインフレ要因であるとするとき、「労働需給のひっ迫→賃金上昇(企業の投入コスト上昇)→物価上昇(物価への転嫁)」という経路が想定されていると思われる。

欧米ではコロナ禍以降、これら労働需給のひっ迫、賃金上昇、物価上昇が見られた。また、例えば後半の矢印(→)である企業の投入コストを物価への転嫁することについては、コスト負担以上の値上げを行って利益を増加させようとする姿勢が「強欲インフレ(greedflation)」と呼ばれ、インフレ助長要因として中銀から警戒された。

ただし、人手不足がインフレの直接的な要因になっているかについては、より慎重に判断すべきだろう。

経済理論には「古典派の二分法」という考え方がある。この考え方では、物価は労働市場や財市場などの実体経済の状況とは独立して(無関係に)動く。物価の影響が加味される名目値も実質値と独立して動く。この視点では、実体経済の変化である人手不足(つまり労働需給のひっ迫)はインフレ(物価の変化)とは関係なくなる。

実際には、物価も実体経済と密接に関係しているし、最近はインフレへの注目度が高まっていることは指摘した通りである。ただし、長い視点で見た時に、労働市場や財市場での需給が最終的に及ぼす影響は、物価の影響を除いた「実質値」であると考えることはできる。

この視点では、仮に労働市場の需給ひっ迫により、労働市場の価格の上昇を通じて需給が調整されるように働く場合(「労働需給のひっ迫→賃金上昇」)は、実質の賃金が上昇する。つまり、労働の価値がモノの価値と比較しても上昇し、インフレ率を超えるような賃金上昇圧力を生む。「労働需給のひっ迫→賃金上昇」という経路では「実質」賃金が上昇する。

この考え方をもとにすれば、「労働需給のひっ迫→賃金上昇圧力→物価上昇」という経路を「労働需給のひっ迫→実質賃金上昇」という実体経済の関係をあらわす部分と、そうでない「賃金上昇→物価上昇」という部分に分けられる。また、実体経済が変化しない場合、物価上昇が起きると実質値に影響を与えないように、物価上昇分だけ賃金も上昇することになる(「物価上昇→賃金上昇」)。つまり、物価と賃金は同じように上昇する(「物価上昇⇔賃金上昇」)。

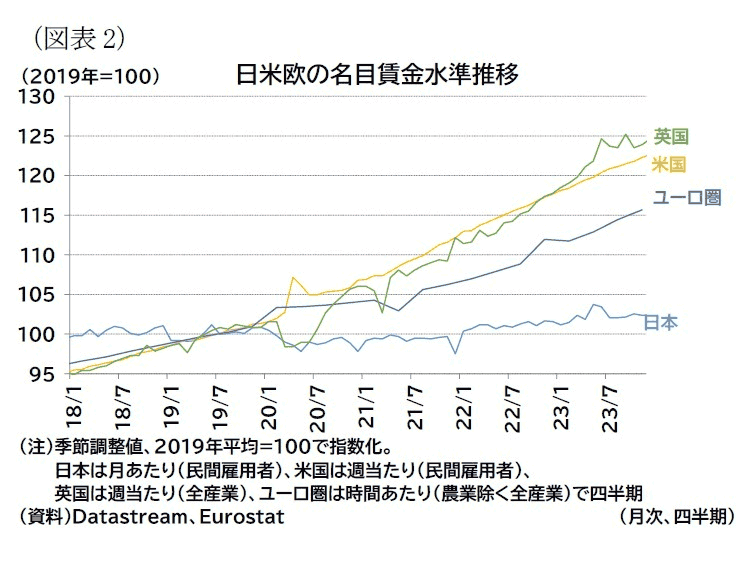

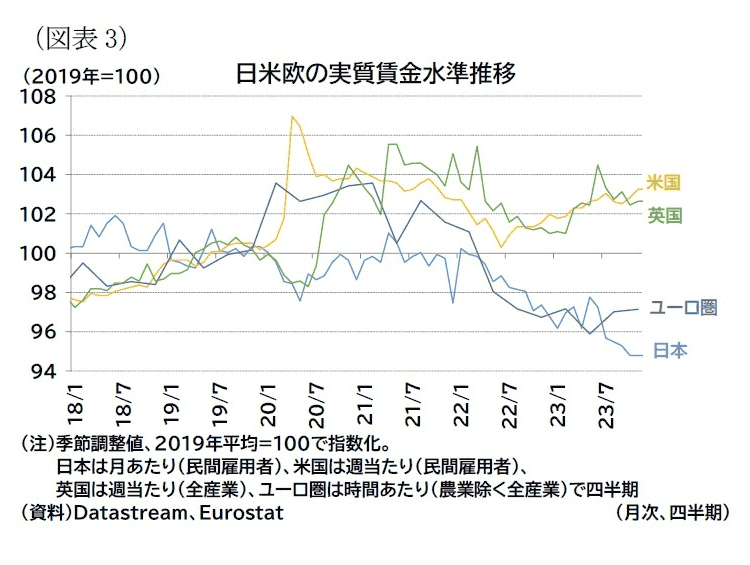

人手不足がインフレの直接的な要因になっている場合には、「労働需給のひっ迫→実質賃金上昇」が観察されると見込まれるが、「実質賃金上昇」は日本やユーロ圏では生じていない。コロナ禍以降の実質賃金上昇率は依然としてマイナスで、コロナ前と比較した購買力は減っている。そのため、名目の賃上げ圧力は強いが、単に「物価上昇→賃金上昇」という物価上昇分だけ賃金が上昇しようとする動きから生じている可能性もある。賃金上昇が労働需給のひっ迫を解消させようとする動きから生じているのか物価へのキャッチアップなのか、現段階では区別が難しいと思われる(図表2・3)1。

人手不足が要因ではないのであれば、何がインフレの直接的な要因だったのかという疑問が残るが、日米欧に共通する要因のひとつとしてコロナ禍やロシアのウクライナ侵攻後のエネルギーや食料品価格の高騰が挙げられるだろう(日本の場合は「第1の力」とも呼ばれた)2。つまり、外部からのショックによる物価上昇が起き、賃金が物価上昇にキャッチアップしたため「物価上昇→賃金上昇」が発生したと言える。今後、賃金上昇を受けて物価も上昇すれば(「賃金上昇→物価上昇」)、物価と賃金の上昇は持続し得る(「賃金上昇⇔物価上昇」)。

日本では、そもそも他国と比較して企業が恒常的に賃上げや値上げをしてこなかったことから、「賃金上昇⇔物価上昇」という循環が起きる、つまり恒常的に賃上げや値上げが起きること自体が大きな変化であるし、「賃金と物価の好循環」が実現するのか、注目度は高まっている。今後、経済主体(個人や企業)が今後も値上げや賃上げが続くと予想し、持続的なインフレや賃上げが定着する可能性は十分に考えられるだろう。ただし、賃上げと値上げが同じペースで進むのであれば、仮に持続的なインフレをもたらしたとしても、実質賃金の上昇とはならない。人手不足が賃金交渉の際に考慮される可能性はあるが、実質賃金が上昇しなければ必ずしも労働市場において、価格(賃金)が労働需給のひっ迫が改善されるように調整されたとは言えない。

一方で、もし労働需給のひっ迫が実質賃金上昇を促しているのであれば(「労働需給のひっ迫→実質賃金上昇」)、名目ではなく実体経済に作用しているということであり、経済見通しや中央銀行の政策にも影響するだろう。

日米欧の景気を比較すると、米国の景気は底堅いが、日本やユーロ圏の景気は弱含んでおりコロナ禍以降の回復も遅れている。こうした状況下にもかかわらず、労働市場で需給がひっ迫し、価格(実質賃金の上昇)によって調整されようとしていることは、供給力(≒潜在GDP)が想定ほど大きくない可能性を示唆している。労働者の立場からは実質賃金の上昇は歓迎されるだろうが、消費者の立場で見れば、欲しい物・サービスが手に入りにくくなっている環境であり、必ずしも良い環境ではない 3。

例えば、コロナ禍を経て、人々が労働よりも自分の時間を確保することへの価値(効用)を増加させたとすれば、労働供給がこれまでと比較して構造的に減ってしまった可能性がある。この場合、不足分の労働供給を補填したり(新たな労働力を確保したり)、労働生産性を高めたりできなければ、供給力(≒潜在GDP)の限界に合わせる形で需要を減らす政策(例えば金融引き締め)が物価の安定のために求められることになる。こうした背景もあって、欧州ではECBが、金融政策の舵取りを行う観点から、生産性の回復を伴う形でインフレ圧力が鎮静化するのかに注目する。

日本では、物価安定目標の安定的な実現がようやく見通せる状況になりつつある段階で、金融政策面では金融引き締めをすべき状況とは大きな隔たりがある。また、コロナ禍前に人手不足感が強まっていたが、賃上げ圧力は強まらなかった過去がある(前掲図表1-3)。この理由について、日本銀行は、労働需給(≒人手不足感)は非正規雇用の賃金を押し上げたが、正規雇用の賃金には直接的には関連しなかったとの分析を行っている 4。つまり、少なくともコロナ禍前は(実質)賃金を大きく押し上げるほどの労働需給のひっ迫ではなかったと見られる。しかし、コロナ禍後、こうした状況が変化し、人手不足が供給力の限界を示唆しているのだとしたら、人手不足による賃上げ圧力を賃金上昇要因として歓迎するだけでなく、供給力不足による悪影響についても深刻に受け止める必要があるだろう。

1 なお、日本やユーロ圏の実質賃金上昇率が低い理由として、輸入物価の高騰で交易条件が悪化したため、これが実質賃金を押し下げる効果をもたらすよう働いたことが挙げられる。具体的には実質賃金上昇率≒労働生産性上昇率+労働分配率の変化率+交易条件の変化率(交易条件には、GDPデフレータ/消費デフレータを代替指標として用いている)と近似できる。例えば、村田啓子(2024)「賃上げの持続性 生産性向上伴わねば続かず」『経済教室』日本経済新聞。

2 例えば、中村康治、中野将吾、長田充弘、山本弘樹(2024)「何が感染症拡大後の高インフレをもたらしたのか? ――バーナンキ・ブランシャールモデルの日本経済への適用――」『日本銀行ワーキングペーパーシリーズ 2024年』、Óscar Arce, Matteo Ciccarelli, Antoine Kornprobst, Carlos Montes-Galdón(2024), What caused the euro area post-pandemic inflation?, An application of Bernanke and Blanchard (2023), ECB Occasional Paper SeriesNo 343。これらでは日米欧のいずれでも、昨年初の段階では労働市場のひっ迫は賃金上昇の主要因ではないことが示唆されている(同時にユーロ圏では労働市場がひっ迫していなければ、実質賃金が過去のインフレ率に追いつけなかったかもしれないことをモデルが認識できていない可能性を注意喚起している)。ただし、IMF(2024), Global Prospects and Policies, World Economic Outlook, April 2024, Chapter1では米国のコアインフレの上昇に労働市場のひっ迫が寄与したとの分析がなされている。

3 斎藤太郎(2024)「不況下で高まる企業の人手不足感-有効求人倍率の低下と需給ギャップのマイナスをどうみるか」『基礎研レポート』2024-02-29では、「企業が人手不足を感じるケースはふたつある。ひとつは、好況期に最終需要が拡大し、それに対応するための労働力の確保が追いつかない場合である。もうひとつは、労働市場の余剰労働力が構造的に不足しているため、企業が思うように労働投入量を増やすことができず、その結果として最終需要が低迷する場合である」としている。供給が増えない状況は後者に相当する。

4 日本銀行(2017)「(BOX2)わが国労働市場の特徴とマクロでみた賃金」『経済・物価情勢の展望』2017年7月。正規雇用は、長期安定雇用を優先するために、労働需給の引き締まりによっても高い賃上げ率を要求せず、また年功制により転職インセンティブが抑制されていることが挙げられている。同時に正規雇用の賃金上昇率と直接的に関連するのは労働者のインフレ予想の変化によって、購買力を維持しようとする賃上げ圧力であることが指摘されている。

ニッセイ基礎研究所は、年金・介護等の社会保障、ヘルスケア、ジェロントロジー、国内外の経済・金融問題等を、中立公正な立場で基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しているシンクタンクです。現在をとりまく問題を解明し、未来のあるべき姿を探求しています。

https://www.nli-research.co.jp/?site=nli

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント