ロジカル・シンキング

ロジカル・シンキングとは?

ロジカルシンキングとは、決められた枠組みを活用しながら物事や情報を論理的に捉え、筋道を立てて適切な結論へ導くための思考法のことです。ロジカルシンキングを鍛えると、複雑なものごとの因果関係を明快に把握したり、問題に対する有効な解決策を導き出したりすることが可能になります。意思決定や交渉、プレゼンテーションの際に活用できるため、ビジネスを円滑に遂行していく上で非常に重要なスキルです。人材育成の現場では、必須のコンピテンシーとして定着しています。

「ロジカル・シンキング」に関する人事用語を絞り込む

ロジカルシンキングとは

ロジカルシンキングとは、物事を「根拠」と「結論」に分けて考え、その論理的なつながりを捉え、最適な解決策を導き出すための思考法です。ロジカル(Logical)とシンキング(Thinking)を組み合わせた用語であり、日本語では「論理的思考」と訳されます。

行間や空気を読むことを重んじる日本人にとって「論理」というと近寄り難いイメージがありますが、ロジカルシンキングはものごとを難しく考えたり、表現したりするための方法論ではありません。むしろ「複雑で込み入った問題をシンプルに整理し、因果関係を正確に把握するための手法」であり、「自分の考えをどんな相手にも誤解なく伝えるためのコミュニケーションスキル」だと言えます。この考え方を身に着ければ、スピーディーで納得度の高い意思決定を行うことが可能になります。

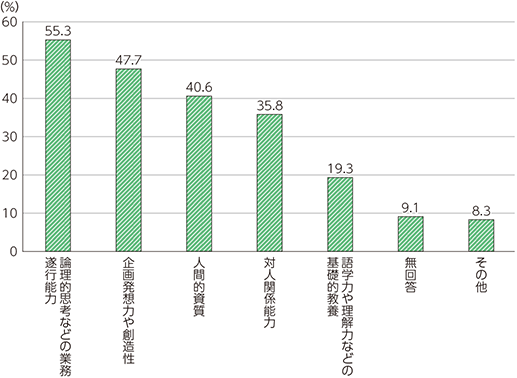

総務省の「平成30年版 情報通信白書」によると、AI時代に企業が従業員に求める能力は「論理的思考などの業務遂行能力」(55.3%)の割合が最も高く、多くの企業が必要なスキルだと認識していることがわかります。

また、世界経済フォーラム2020「仕事の未来(The Future of Jobs Report 2020)」の中で、2025年までに求められるスキルとして、一番目に「analytical thinking and innovation(分析的思考と革新)」、四番目に「critical thinking and analysis(論理的思考と分析力)」が挙げられています。この二つはロジカルシンキングに関連する能力であり、グローバルでも注目されています。

クリティカルシンキング(批判的思考)との違い

ロジカルシンキングと似ている用語に、クリティカルシンキング(Critical Thinking)があります。どちらも問題解決や意思決定において役立つスキルですが、異なる点があります。

クリティカルシンキングは、批判的思考のことを指します。ロジカルシンキングが筋道を立てて考えていくプロセスなのに対して、クリティカルシンキングは、前提の信頼性を疑い、客観的かつ分析的な視点で見定めていくプロセスを取ります。つまり、情報の信頼性や妥当性を検証して、バイアスや偏見からの影響を排除したうえで評価や判断を行うことを目指す考え方のことです。

ラテラルシンキング(水平思考)との違い

ラテラルシンキング(水平思考、Lateral Thinking)とは、常識や既存概念に執着することなく、物事や事象を多角的な視点で捉えて、新しい発想やアイデアを生み出す考え方を指します。ロジカルシンキングが答えを絞り込もうとする考え方であるのに対して、ラテラルシンキングはさまざまな答えを出そうとします。アイデアを拡散していくことでクリエイティブな解決策を生み出すことを目指します。

トリプルシンキング

ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキングの三つの思考法を合わせて、トリプルシンキングと呼ばれています。物事や情報を正しく疑い(=クリティカルシンキング)、新たな視点でアイデアを出し(=ラテラルシンキング)、それを実行するために整理して考える(=ロジカルシンキング)と、より高い効果を発揮することが期待できます。

ロジカルシンキングを鍛えるメリット

問題解決力の向上をはかれる

ロジカルシンキングを鍛えることで、従業員は感情や偏見に惑わされずに、客観的な情報とデータに基づいて問題を分析し、解決策を見出せるようになります。多くの情報が溢れている中で最適な解決策を導き出すためには、物事の因果関係を把握し、順序立てて検討することが必要です。

プレゼンテーション力が高まり、提案に納得感が出る

ロジカルシンキングを身に着けると、プレゼンテーションの際に、自身の主張に関する納得感を高めることができます。プレゼンテーションでは、感情に訴えることも大切ですが、ロジカルシンキングでプロットを作成することで、「結論が明確でわかりやすい」「筋道が通っている」など、相手を納得させられる提案ができます。

自分の考えや意見を的確に伝えることができる

普段のコミュニケーションにおいても、ロジカルシンキングは有効です。ロジカルシンキングを鍛えることで、自分の意見を明快に説明することができます。論理的な内容であれば、相手に理解、納得してもらいやすくなり、スムーズな業務遂行が可能になるでしょう。また、相手の意見を論理的に整理することで、論点のズレや意見の食い違いを最小限に抑えられるようになります。

生産性が向上し、段取り良く物事を進めることができる

ロジカルシンキングをビジネスに取り入れることで、業務の優先順位やリソース配分、最適なチーム編成などを効率的に考えられるようになります。論理的に考えることで再現性が高くなり、誰もが同じ水準で作業に取り組むこと、タスクの抜け漏れを防ぐことが可能です。

ロジカルシンキングの注意点

創造性・柔軟性が発揮されにくい

ロジカルシンキングは合理性や論理性を重視することから、フレームワークや思考法に固執してしまうと、革新的なアイデアやひらめきが生まれにくくなる可能性があります。新しい分野では前提や情報が乏しいことも多く、ゼロから物事を考えたり、柔軟に物事を捉えたりしなければなりません。新規事業やイノベーション創出などに注力する場合は、ロジカルだけに寄らないように意識することが大切です。

押し付けになりやすい

理路整然と分析して、主張を整理し、物事を伝えることはビジネスにおいて非常に需要ですが、自分の意見を押し付けすぎないように意識しなければなりません。「自分の主張は正しい」と相手の感情や意見を無視して進めてしまうと、その後の人間関係や職場の雰囲気に影響が出てくる危険性も考えられます。

従業員のロジカルシンキングを鍛えるには

ロジカルシンキングの重要性を認識させる

まずはなぜロジカルシンキングを鍛える必要があるのか、その結果どのようなメリットがあるのかを理解してもらうことが重要です。論理的に考えて問題を解決するための力、導き出した結論を周囲に納得してもらうためのコミュニケーション力が必要であることを伝えます。

研修やeラーニング、日常業務の中で鍛える

従業員がロジカルシンキングを鍛える機会として、研修やeラーニングといったOff-JTの場を設け、同時に日常業務でも使うことを促します。Off-JTで理論を学び、日常業務で実践を学ぶことで、スキルの定着を早くすることが可能です。

フェルミ推定を展開する

フェルミ推定(Fermi Estimation)とは、実際に測定が困難な抽象的な数量を、既知の数値や論理的な推定を前提に概算する手法です。例えば、「地球上の自動車の数」「あるコーヒーショップの売上」などについて、仮説を立てながら正解を導いていきます。フェルミ推定は、最低限の前提知識と計算力に加えて論理的な思考が求められるため、ロジカルシンキングを鍛えるのに有効とされます。

ディベートを行う

ディベートとは、特定のテーマに対して異なる意見・立場に分かれて議論することです。自分の意見に関係なく「肯定・否定」「賛成・反対」の立場を設定し、相手側や第三者を説得していきます。ディベートに勝つためには、ロジカルシンキングにかかわる多くの能力が必要なことから、ロジカルシンキングを鍛える手法として活用されています。

- 自分たちの意見に賛同してもらえるように、ロジカルに考え、説明する能力

- 相手の意見に反論するために材料を集める能力

- プレゼンテーションを行う能力

演繹法と帰納法など、論理タイプを身に着ける

演繹法・帰納法は、ロジカルシンキングを身に着ける上でベースとなる思考法です。演繹法は「一般から特殊へ」という論理の進行をとる方法であり、正確で論理的な結論を導くために使われます。例えば、<AはBである、BはCである、ゆえにAもまたCである>というように、論理をつなげて推論していく方法です。取り組みやすい反面、論理の飛躍やこじつけにならないように注意しなければなりません。

一方、帰納法は「特殊から一般へ」という論理の進行をとり、経験的な観察やデータを基に一般的な傾向や法則を推測する際に使用されます。例えば、<AはBという事実がある、AはCという事実もある、つまりAは□□である>というように、複数の事実から結論を導きます。具体的な事実に基づいた説得力がある一方で、少ない事実の場合は納得しにくい可能性があります。

ロジカルシンキングのフレームワーク

ロジカルシンキングの習得には、フレームワークを活用することも有効です。

MECE(ミーシー)

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、問題の分析や情報の整理に用いられるフレームワークの一つです。MECEの特徴的なポイントは、情報や要素を重複なく、かつ、漏れなく包含すること。網羅性を損なうことなく情報を整理することで、論点のズレを防止し、明確な洞察が得られやすくなります。

So What, Why So

「So What,Why So」とは、直訳すると「だから何(結論は)? なぜそうなるのか?」という意味であり、相手に根拠と結論を理解してもらうための手法です。この問いかけによって仮説と検証を繰り返し、本質的で潜在的な課題の抽出を目指します。

ピラミッド構造(ピラミッドストラクチャー)

ピラミッド構造(ピラミッドストラクチャー)とは、情報やアイデアを階層的に整理する手法のこと。その名の通り、ピラミッド状に物事を捉えていくフレームワークです。上位に「主張」や「導きたい結論」を置き、その下の階層にさまざまな根拠となる情報や事実などを積み重ねていきます。

この書籍を読むことで、MECEとSo What, Why Soに基づいたロジカル・シンキングを実践することができます。

ロジカル・シンキング 論理的な思考と構成のスキル(照屋華子・岡田恵子著/東洋経済新報社)

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント