ロゴセラピー

ロゴセラピーとは?

「ロゴセラピー」は、精神科医のヴィクトール・フランクルによって提唱された、心理療法の一派です。人間が「生きる意味」を見いだすことを援助するアプローチを指します。フランクルはナチスの強制収容所体験という極限の状況下で、どのような状況でも「生きる意味」を見いだす人間の強さを確信しました。この考え方は、従業員が「働く意味」を見失う「実存的空虚」に陥るのを防ぎ、自律的なキャリア構築やエンゲージメント向上につながる理論的支柱として、人事分野でも注目されています。

なぜ今「働く意味」が問われるのか

ロゴセラピーの基本と人事・キャリアへの活用

ロゴセラピーが人事分野で注目される背景には、働き方の多様化と価値観の変化があります。終身雇用が前提でなくなり、個人が自らのキャリアの「意味」を問う時代になりました。また、リモートワークの普及などで組織への帰属意識が希薄化し、「何のために働くのか」という問いが、従業員のエンゲージメントやメンタルヘルスに直結しています。フランクルは、こうした意味や目的を喪失した状態を「実存的空虚」と呼び、意欲の低下や無気力感につながると指摘しました。

フランクルによると、人が「意味」を見いだす道筋は三つに分類されます。一つ目は「創造価値」。仕事を通じて何かを成し遂げたり、社会に貢献したりすることです。人事施策としては、従業員が仕事の意義や社会への貢献を実感できるミッション・ビジョン・バリューの共有や、本人の強みを生かした役割設計をすることで創造価値につながります。

二つ目は「体験価値」。美しい自然や芸術に触れたり、他者を深く愛したりすることです。職場においては、チームメンバーとの信頼関係の構築、良質な学びや成長の実感、顧客からの感謝といった体験が、働く意味を豊かにします。

三つ目は、ロゴセラピーにおいて最も重要とされる「態度価値」。病気、リストラ、不本意な異動など、自分では変えることのできない運命や苦悩に直面したとき、どのように向き合い、受け止めるかという態度です。フランクルは、どんな苦境であっても、人間には「態度を選択する自由」が残されていると強調しました。

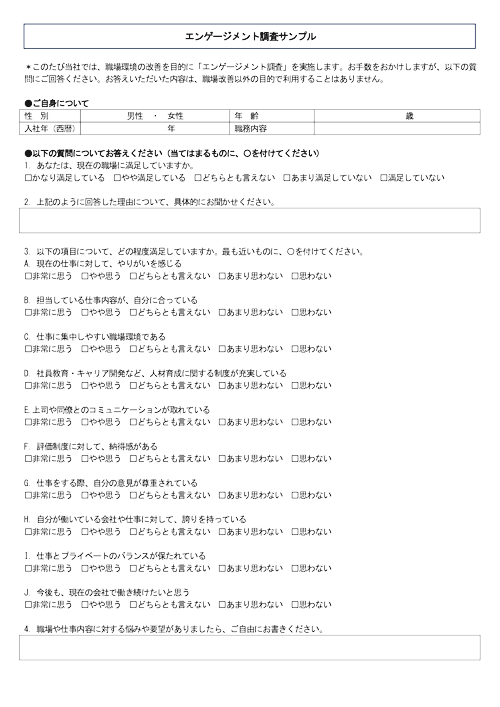

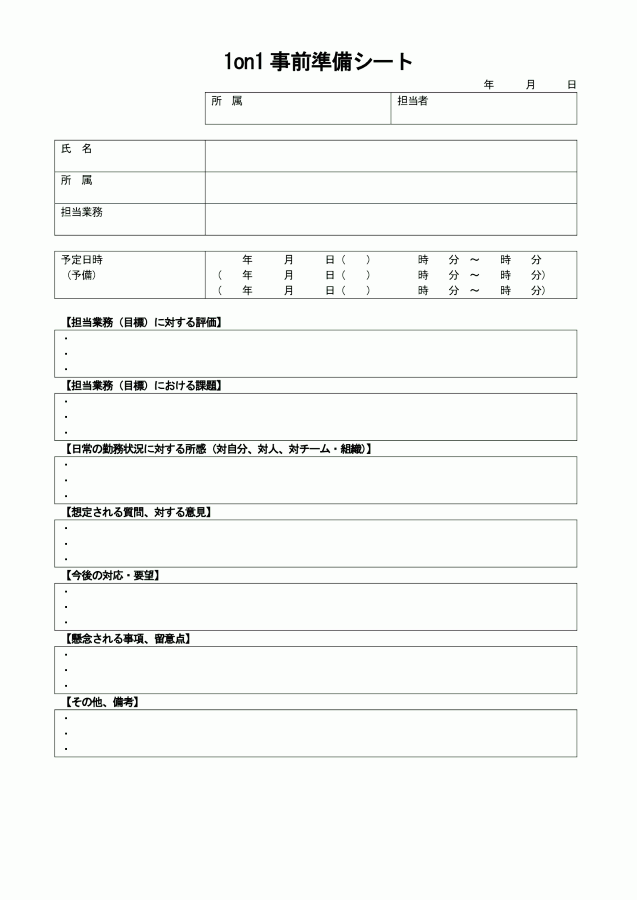

人事部門にとって、「態度価値」の視点は極めて重要です。従業員がプロジェクト進行上の困難やキャリアの停滞期に直面した際、それを単なる失敗や不幸と捉えるのではなく、その経験から何を見出し、どのような態度で向き合うかを支援するべきです。例えば、1on1ミーティングやキャリア面談を通じて上司が部下の内省を促し、「意味」の再発見をサポートするアプローチが考えられます。

ロゴセラピーは、組織が従業員に画一的な「やりがい」を押し付けるものではありません。従業員一人ひとりが自らの仕事やキャリアの中に独自の「意味」を発見できるように対話を促し、環境を整備する重要性を示唆しています。キャリア自律支援やメンタルヘルス対策、レジリエンスの向上といった文脈でロゴセラピーの知見を活用することが、持続的な組織の成長につながるのです。

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント