戦略人事

戦略人事とは?

「戦略人事」とは、人事部門がこれまでのような管理的業務を中心とした対応から、経営戦略の実現を担う戦略部門へと転換すべきである、という考え方です。近年、人事部門が果たすべき重要な役割として、大変重要視されているテーマです。

1. 戦略人事とは

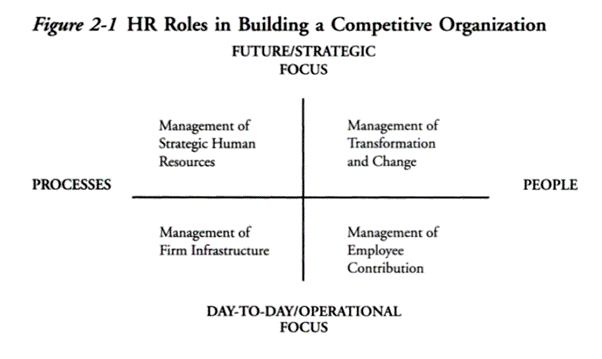

「戦略人事」とは、経営戦略と人事(人材)マネジメントを連動させることによって、自社の競争優位の実現を目指そうとするもの。これまでのオペレーションを中心とした人事部門のあり方に対して、変化の速いこれからの時代に求められる人事部門の新たな役割であると、アメリカの経済学者デイブ・ウルリッチ氏が1990年代に提唱した考え方です。

ウルリッチ氏による「人事の役割」

ウルリッチ氏は、著書『Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results(邦題:MBAの人材戦略)』の中で、人事の役割について述べています。

ウルリッチ氏によれば、人事の役割は以下の表のように整理できます。

| 役割 | 成果 | イメージ | 活動 |

|---|---|---|---|

| 戦略的な人的資源のマネジメント | 戦略の実現 | 戦略的パートナー | 人的資源とビジネス戦略を連動させる: 「組織の診断」 |

| 会社の基盤(インフラ)マネジメント | 効率的な基盤(インフラ)の構築 | 管理のエキスパート | 組織プロセスをリエンジニアリングする: 「共有サービス」 |

| 従業員からの貢献のマネジメント | 従業員のコミットメントと能力の向上 | 従業員のチャンピオン | 従業員の声に耳を傾け、対応する: 「従業員にリソースを提供」 |

| 変革のマネジメント | 組織のリニューアル | 変革のエージェント | 変革をマネジメントする: 「変化するための力を確保」 |

| 戦略的パートナー |

|---|

| 人事の戦略的パートナーとしての役割は、会社やグループ全体の戦略と人事戦略が連動するようにすることです。人事や組織が会社の戦略とずれているようであれば修正していきます。そして、具体的な人事施策に反映していくことが求められます。 |

| 管理のエキスパート |

|---|

| 人事は管理のエキスパートとして、社内の人材や組織を管理する役割を持ちます。社員のあらゆる情報を管理し、会社戦略に基づいて人材配置できるようにします。 |

| 従業員のチャンピオン |

|---|

| 従業員のチャンピオンとしての役割は、従業員の声に耳を傾けることです。従業員の声を人事戦略や施策に反映し、やる気を高められるような環境を整備します。経営陣と現場の橋渡しを行う役割ともいえるでしょう。 |

| 変革のエージェント |

|---|

| 変革のエージェントとしての役割は、必要に応じて新しい組織をつくり上げることです。新しい組織をつくるためには、従業員のスキルや意欲などが必要です。従業員のスキルや意欲を育み、変化するための余力を備えておくのも役割の一つだといえるでしょう。 |

この四つの役割を4象限で示したのが、以下の図です。

出典:Dave Ulrich (1996) Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Boston: Harvard Business Review Press, p.24.

この図では、管理するものを横軸に、時間軸を縦軸にそれぞれ置いています。

ウルリッチ氏は、この4象限がうまく機能することが、競争力のある組織づくりをするための人事の役割だとしています。

- 戦略的パートナーと変革のエージェント…”未来や戦略”に焦点を当てる

- 管理のエキスパートと従業員のチャンピオン…”日常や業務”に焦点を当てる

この人事の役割は、人事が企業の経営にどのような価値提供ができるかを重視しています。これまでの人事の役割としては、人事異動や採用など、人・組織に対する活動に重点が置かれていました。しかし、ウルリッチ氏による人事の役割を見ると、経営戦略と連動していることがわかるでしょう。この点が、これまでの人事の役割と大きく異なる部分です。

【参考】

Dave Ulrich (1996) Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Boston: Harvard Business Review Press.

戦略人事の定義

「戦略人事」に対する関心は、年々高まっています。「日本の人事部 人事白書2020」では、企業の人事部に対して、戦略人事に関する調査を行いました。「戦略人事をどのように定義しているか」という質問への自由回答を見ると、一部「明確な定義はない」とする企業もありました。しかし、多くの企業では「人財と組織を通じて、事業に貢献すること」「経営計画の実現と人的資源管理のコラボレーション」「経営戦略を実現させる人事」「人で勝てる組織を構築すること」「人材の側面からの経営戦略」「事業部のビジネスパートナーになり得る発言力のある人事」といったように、各社が置かれた状況や抱えている課題によって、その定義は実に多様です。この結果からもわかるように、戦略人事は一律で語られるものではありません。まさに、各社各様の戦略人事が存在する、ということです。

業績が市況よりも良い企業の定義

また、業績が市況よりも良い企業の定義を見ると、「これから10年後、20年後の業務形態・会社形態の変化を見据えた雇用、規定、要員確保、要員育成の検討」など将来に向けてのビジョンを明確に打ち出し、それを具現化するのが戦略人事であるとし、確固たる定義を持っているケースが多くなっています。

業績が市況よりも悪い企業の定義

「事業が継続して運営するための核となるもの」に代表されるように、まずは業績を回復させるための対応として、戦略人事を定義しているケースが見受けられます。

戦略人事の導入状況

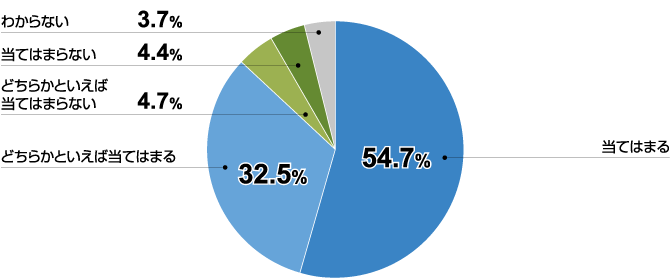

しかし、実態を見ると、「戦略人事」の導入は必ずしも円滑に進んでいるわけではないようです。「人事白書2020」によると「戦略人事は重要であるか」という質問に対して、「当てはまる」(54.7%)、「どちらかというと当てはまる」(32.5%)の回答は合わせて87.2%と、実に9割近くが戦略人事の重要性を認識しています。

引用『人事白書2020』 p.13

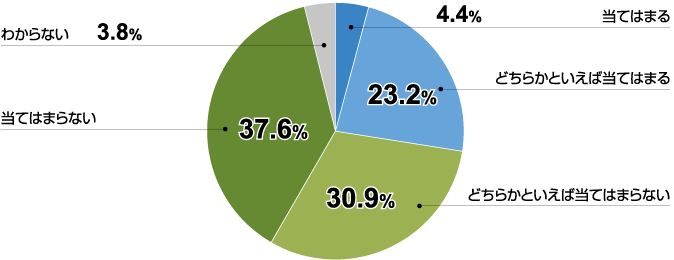

ところが、「人事部門が戦略人事として機能している」に「当てはまる」と答えたのは4.4%と少なく、「どちらかというと当てはまる」(23.2%)を合わせても27.6%にとどまっています。つまり、戦略人事の重要性は強く感じていても、現実には機能していない企業が多いということです。戦略人事がうまく実践されていない実態が浮き彫りとなっています。

引用『人事白書2020』p.14

戦略人事に求められるスキルはあるか?

戦略人事においては、人事領域に関するスキルや、経営視点から出来事を捉えるスキルが必要だといえるでしょう。しかし、スキル以上にマインドが大切であるといえます。

リーダーには「自分らしさ」が求められる

― 株式会社LIXILグループ CHRO(最高人事責任者)八木洋介氏

『戦略人事のビジョン』(光文社新書)の共著者で、株式会社LIXILグループのCHRO(最高人事責任者)を務めた八木洋介氏は、リーダーには「自分らしさ」が求められるとしています。自分らしさをしっかり出しつつ、会社の方向性をつくっていく必要があるというのです。正解がなく変化の速い時代になったからこそ、方向性を示して周囲を巻き込んでいくリーダーが必要となります。

八木氏は、現在求められるリーダーの役割として、「PVMVC(Purpose-Vision-Mission-Value-Culture)モデル」を示しました。会社の存在意義(Purpose)、目指すイメージ(Vision)を実現するためのミッション(Mission)をつくり、それが統合的に実行されることで会社組織(Culture)に浸透した状態をつくっていきます。八木氏は講演で、存在意義やビジョンを示す企業は多いものの、文化として浸透させられるリーダーは少ないのが現状と説きました。

施策よりも理念を大切にすべき

― 株式会社日本M&Aセンター 有賀誠氏

また、「HRアワード2020」企業人事部門 個人の部で優秀賞を受賞した有賀誠氏は、施策よりも理念を大切にすべきだとしています。思考の順番は「理念・戦略・施策・行動・継続的成果」で、これらが一貫していることが重要としました。目の前の施策にとらわれ過ぎず、そもそもの理念も大切にしていく必要があると説いています。先駆者たちの言うように、まずはマインドを持ってから、個々のスキルに目を向けていくことが求められるといえます。

2. 戦略人事の例

ここでは、戦略人事を実践している人事の方々を、日本の人事部が毎年行っている「HRアワード」受賞者の中から紹介します。なお、役職などは受賞当時のものです。

| 2020年 個人の部・優秀賞 | 有賀 誠氏(株式会社日本M&Aセンター 常務執行役員 人材ファースト統括) |

|---|---|

| 2019年 個人の部・最優秀賞 | 源田 泰之氏(ソフトバンク株式会社 人事本部 副本部長 兼 採用・人材開発統括部 統括部長 兼 未来人材推進室 室長) |

| 2018年 個人の部・最優秀賞 | 武田 雅子氏(カルビー株式会社 執行役員 人事総務本部 本部長) |

| 2017年 個人の部・最優秀賞 | 髙倉 千春氏(味の素株式会社 理事 グローバル人事部 次長) |

| 2016年 個人の部・最優秀賞 | 島田 由香氏(ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長) |

| 2015年 個人の部・最優秀賞 | 有沢 正人氏(カゴメ株式会社 執行役員 経営企画本部人事部長) |

| 2014年 個人の部・最優秀賞 | 本間 浩輔氏(ヤフー株式会社 執行役員 ピープル・デベロップメント統括本部長) |

| 2013年 個人の部・最優秀賞 | 山口 岳男氏(株式会社日立製作所 人財統括本部 副統括本部長(グローバル人財戦略担当)) |

| 2012年 個人の部・最優秀賞 | 八木 洋介氏(株式会社LIXILグループ) |

3. 戦略人事を実現するための課題

戦略人事は企業の競争力を向上させるためになくてはならないものですが、その導入は簡単ではありません。導入を阻害する要因を分析し、行うべきアプローチを確認します。

戦略人事の導入を阻害する要因

戦略人事の導入を阻害する要因としては、経営層の問題と人事部門の問題があります。「人事白書2020」では、戦略人事が機能していない具体的な理由を調査しました。経営層の問題として挙げられた回答で目立ったのは、「良くも悪くもワンマン経営の現状」といった経営者の気質に関わるものと、「『戦略人事』というものが認識されていない」のように、戦略人事に対する認識不足を指摘するものでした。

一方、人事部門の問題を見ると、「法律対応、管理業務に追われ、能動的に動くことができない」「スタッフがルーティン対応に追われ、立ち止まって足元を固めたり、長いスパンで考えたりする時間を確保できていない」など、日常的な管理業務に追われている実態が理由としてあるようです。さらに、「人事経験がそれほど豊富でない者で構成されており、戦略的視点を持つに至らない」「戦略人事を立案、遂行できる人材がいない」など、メンバーの能力の問題を指摘する声も見られます。

このように、戦略人事の導入を阻害する要因は一様ではありません。そのためにもまずは、経営層と人事部門が戦略人事の実践について、きちんと話し合う機会を持たなければなりません。そして、戦略人事に対してのあるべき人材マネジメントの方向性を確認し、共有することが重要です。

戦略人事を展開するために足りないもの

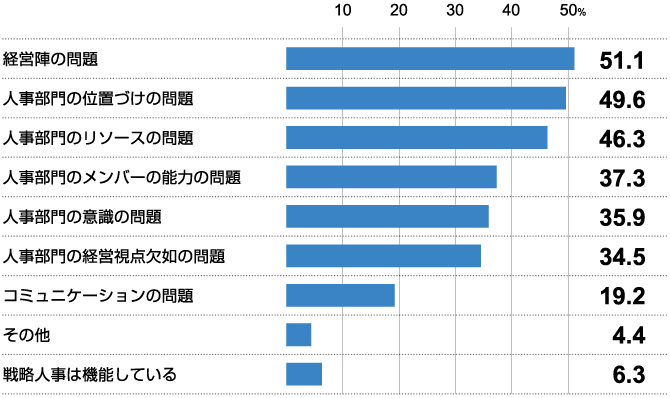

なぜ、日本企業では「戦略人事」が機能していないのでしょうか。引き続き「人事白書2020」を見ると、戦略人事が機能していない理由で最も多かったのは「経営陣の問題」で、51.1%と過半数を占めています。その後を「人事部門の位置付けの問題」(49.6%)、「人事部門のリソースの問題」(46.3%)、「人事部門のメンバーの能力の問題」(37.3%)、「人事部門の意識の問題」(35.9%)、「人事部門の経営視点欠如の問題」(34.5%)、「コミュニケーションの問題」(19.2%)と続きます。

引用『人事白書2020』p.20

戦略人事を展開するために必要な機能を考えた場合、多分に「経営陣の問題」もありますが、その多くはリソースや位置付け、メンバーの能力など、人事部門自体が抱える問題を指摘する声が多いことがわかります。まず、これらの人事部門に関連する問題を早期にクリアしなければ、戦略人事を展開していくのは難しいでしょう。

- 【参考】

- 人事白書調査レポート:

9割近くの企業が「戦略人事」の重要性を認識しているが、実際に機能できているのは約3割。理由は管理業務に追われているから?|日本の人事部 - “人間のプロ”として、人事はどうあるべきか? ~今、求められる「戦略人事」の実現に向けて (株式会社people first 代表取締役 八木洋介さん)|日本の人事部

- 「HRカンファレンス」レポート:

真の「戦略人事」を実現する(神戸大学大学院 金井壽宏さん/株式会社people first 八木洋介さん)|日本の人事部

長期的に取り組むべきアプローチ

「戦略人事」を実現するため、人事部門には、以下のようなアプローチが求められます。

| 人事部門が経営の「ビジネスパートナー」になる |

|---|

| 戦略人事では、人事部門が経営のビジネスパートナーとして、戦略作りから後方支援まで、主体的に関与していくことが基本的なコンセプトとなります。まずこの点を、忘れてはなりません。 |

| 「中長期計画」をしっかりと理解する |

|---|

| 戦略人事には、経営計画と各部門の事業計画に対するコミットが欠かせません。そのためには、自社の中長期計画と、各事業部門の計画内容をよく理解しておくことが必要です。 各部署が展開している戦略は経営が示している戦略と合致しているか、方針や施策が戦略に合ったものになっているかを、検証しておかなければなりません。その際、財務諸表を読めるようになると、経営層と同じ言葉(目線)で会話できるようになります。 |

| 新規事業・起業の取り組みに関与する |

|---|

| 人事部門は、これまであまり行ってこなかった新規事業の立ち上げや、企業内起業の取り組みにも、今後は積極的に関与していくことが求められます。 確かにこれらの分野・領域は未知数ですが、将来の会社の新しい方向性や思惑をうかがい知ることのできる貴重な「場」です。人事部門はそれを「実感値」として知ることにより、これからの戦略的な人事のあり方、求められる制度・施策などのヒントや示唆を得ることができます。 |

| 外部の力を活用する |

|---|

| 戦略人事の導入には、その分野に詳しいコンサルティング会社や専門家など、外部の力を活用することも必要です。なぜなら、人事担当者が戦略人事を導入することにあまりに集中すると近視眼的となり、導入すること自体が目的となってしまい、本来の目的を見失うことになりかねないからです。 そのようなときに、客観的な第三者としての外部のコンサルタントや専門家の力を借りることによって、目指すゴールを見失うことが少なくなります。 |

戦略人事を実現するには、多様なアプローチが必要不可欠です。また、戦略人事を実現するために自社が行う一つひとつの取り組みについて、人事部が当事者意識を持って丁寧に対応していくことが、戦略人事の実現に向けての何よりの「近道」となるはずです。

4. 戦略人事の実現に向けて、カギを握るキーワード

ここからは、経営人事の実現・実践に関係するキーワードを中心に解説します。

CHRO

「CHRO」とは、「Chief Human Resource Officer」の略称で、「最高人事責任者」として取締役会に入り、経営幹部として人事機能を統括する人のことをいいます。会社によってはCHROと名乗らず、「取締役人事部長」などとしているケースもあります。

人事部長とCHROの違い

人事部長とCHROの違いはどこにあるのでしょうか。それは、経営陣として「経営に参画する権限」を持っているかどうか、という点にあります。人事部長は、人事労務の実務部門の責任者。人事異動や昇進・昇格、採用活動や教育研修、労務トラブルの対応など、社内の人材活用に対する責任を負う役割を担っています。人的資源を統括するという立場ですが、どちらかというと、これまで経営戦略の立案に積極的に関与することは多くありませんでした。

それに対してCHROは、経営者と同じ目線に立ち、企業の人・モノ・カネという経営資産を把握した上で、経営レベルで人事戦略を考え、実践していく役割を担います。人事部長が会社の損益計算書の数字に対して責任を取ることは基本的にはありませんが、CHROは取締役会のメンバーであるため、人事戦略を通じて売り上げの拡大や利益の向上といった数字に対する「成果」が求められます。当然、株主に対する責任も負います。

これからの時代、他社との差別化を図り、持続的な成長をしていくためには、「人」が最も重要な経営資源となります。だからこそCHROは、経営の最高責任者であるCEO (Chief Executive Officer) の「右腕的な存在」として、経営戦略を実現するための最適な人事戦略・人材マネジメントを実践していくことが求められます。

HRビジネスパートナー(HRBP)

「HRビジネスパートナー」とは、経営層や各事業部門の責任者に対して、戦略人事の担い手として、経営や事業運営上のビジネスパートナー(アドバイザー)としての位置付けの下、人と組織のマネジメントの側面から働きかけを行い、成果・実績を出す人事プロフェッショナルのことをいいます。

これまでの人事は法的対応を重視し、労務管理を中心としたオペレーション業務が多く、経営や事業の現場から独立していることも少なくありませんでした。しかし、戦略人事を実践するには、経営戦略と人事マネジメントを連動させる必要があります。経営や各事業部門と同じ視点に立ち、人材開発にも積極的に取り組まなくてはなりません。まさに経営目標を達成するために、従業員と経営をつなぐ役割が求められるのです。

このような役割が期待されているので、人事にはビジネスに対する深い理解や経営・事業部門との折衝能力が必要となります。ですから、実際のHRビジネスパートナーの例を見ると、必ずしも人事プロパーだけに限りません。事業部サイドから適性のある人材を見いだし、一定レベルの研修を行って人事面の知識・スキルを身に付けてもらった上で、登用するケースもあるようです。

グローバル人事

「グローバル人事」とは、海外事業を展開する企業が、グローバル連結ベースで業績・成果を最大化することを目的に導入する人材マネジメントの取り組みのこと。またグローバル人事では、本社、地域、各事業所がそれぞれの役割や人事機能を明確にし、国境を越えた人材の登用や交流、育成、処遇の仕組みを構築することが求められます。さらに最近の例を見ると、海外に直接進出しなくても、M&Aなどによって、国内にいながらグローバル展開を行う企業が数多く存在します。事業のグローバル化に合わせて、グローバル人事の実現に向けた対応が喫緊の課題となっています。

M&Aによる新たな問題も

このような状況の中、新たな問題も発生しています。M&Aした企業から、「人事の基本ポリシーがよくわからない」「評価・報酬は誰が決めるのか」「権限はどこまで与えられるのか」などの問い合わせやクレームが相次ぎ、経営層に対して不平・不満を訴えるケースが頻出しているのです。「自主性の尊重」という名の下、放任を許す人事マネジメントが一部で行われるなど、ガバナンスの面で看過できない問題も起きています。これでは、本来のグローバル人事の姿から、ほど遠くなってしまいます。海外とのM&Aを進める企業では、しっかりとグローバルでの人事ポリシーや人事制度の策定を行う必要があります。

M&Aの急激な進展とともに、グローバル人事は新しいステージに到達しています。それを人材・組織の面から支える人事部門のグローバル化も、新たな課題となってきました。まずは海外拠点における人事関連の「業務」そのものを可視化(棚卸し)した上で、「グローバル人事部門」としての役割を再定義し、その機能性を十分に検証して対応していくことが求められます。

- 【参考】

- 100年企業の人事を大改革! 世界市場で勝つための「グローバル人事制度」とは (カゴメ株式会社 有沢正人さん)|日本の人事部

- 味の素のグローバル化に向けた“トランスフォーメーション”による人財マネジメント変革 (味の素株式会社 髙倉千春さん)|日本の人事部

- 企業の海外展開の要諦――グローバル・リーダーに求められる「グローバル・マインドセット」を、いかに醸成していくのか (早稲田大学政治経済学術院教授 白木三秀さん)|日本の人事部

デリバラブル

「デリバラブル(deliverable)」とは、英語の「deliver」(届ける・もたらす)と「able」(できる)の組み合わせによってできた言葉で、「提供できる・もたらすことができる」という意味です。人事(人材)マネジメントの領域では、個人や組織が誰かに何かを提供して役に立つこと、あるいは提供する価値そのものを、デリバラブルといいます。

これからの人事マネジメントはどの方向に向かうのか、またそのけん引役を担う人事部はどうあるべきかを考えるとき、デリバラブルというアプローチは非常に重要です。従来の人事部は採用や育成、評価、処遇といった「個別の活動」(制度・施策)を重要視してきました。しかし、デリバラブルの志向を持った人事部は、そういった個別の活動よりも、会社に対して果たすべき「役割」や提供するべき「価値」は何なのかという観点から、人事部のあり方を構想します。つまり、「戦略人事」を実現するための考え方(アプローチ)が、まさにデリバラブルなのです。

今後の人事部の果たす役割を考えるとき、まず人事部はコストセンターであり、プロフィットセンターではないことを強く認識する必要があります。人事部には、経営や事業部などのプロフィットセンターに対してどれだけ貢献し、価値を提供できるかが問われています。また、制度や仕組み・施策を作ることが人事部の主要な目的ではありません。ビジネスの現場で起こる人材の問題を解決するのが人事部の重要な仕事であり、そのために何ができるのかを考えるのが「デリバラブル思考」です。

BPR

「BPR」は、「ビジネスプロセス・リエンジニアリング(Business Process Re-engineering)」の略称。そして「リエンジニアリング」は、業務・組織・戦略を根本的に再構築することをいいます。つまり、BPRとは、企業の目標(売上・収益)を達成するために、既存のビジネスの事業内容や業務フロー、組織構造、ルールなどを再構築することです。

このようなBPRの概念は、1993年に元マサチューセッツ工科大学教授のマイケル・ハマー氏、経営コンサルタントのジェイムス・チャンピー氏が発表した『リエンジニアリング革命』の中で提唱されたものです。当時、長期的な不況にあえぐアメリカ企業では、かつてのような成長戦略を描くために、従来の方法論とは異なる抜本的な対策が求められていました。そうした状況下にあって、BPRのアプローチは広く受け入れられると同時に、世界中に普及していきました。そして、バブル経済が崩壊した後の日本でも大いに歓迎されました。日本的経営が行き詰まり、組織のあり方や仕事の進め方の改革を模索する多くの日本企業で、異常なまでのBPRブームが訪れたのです。

しかし、日本で行われたBPRは既存の組織構造の破壊に力点が置かれたこともあり、結果としてリストラ・人員整理を招くことになり、経営に混乱をもたらしました。また、経営者、人事責任者の間でも、経営手法としての有効性を疑問視する声が上がりました。BPRを推進する場合、高度な情報システムの導入が不可欠ですが、IT投資の費用対効果が上がらず、BPRの導入に二の足を踏む企業も出てきました。現在では、こうした業務改革を単発で終わらせるのではなく、BPRをより良く継続的に実施していく仕組みとして、BPM(ビジネスプロセス・マネジメント)というアプローチが登場しています。

アジリティー

「アジリティー(agility)」とは、機敏さ、敏しょう性などの意味を持つ英単語で、「アジャイル(agile)」の名詞形です。ビジネスの分野では、事業環境や状況の変化に対応する素早さ、柔軟さのことをアジリティーといいます。不確実性が高く、不透明な時代にあって、組織と個人が生き抜くためのキーワードとして近年、注目を集めています。

組織や個人に求められるアジリティーは「判断の速さ(的確性)」

では、組織や個人にとって求められるアジリティーとは、どういうものなのでしょうか。それは単に物事を進める速さ(スピード)ではなく、判断の速さ(的確性)を意味します。特にホワイトカラーの場合、決められたことを決められたルールの下で素早く行うといった、作業効率を上げるための速さよりも、いろいろな選択肢がある中で、どこへ進めばいいのかを的確に判断しなければならない状況下での速さが重要となります。これが、今求められているアジリティーです。ちなみに、サッカーやバスケットボールなど球技系スポーツの世界でも、競り合いでの判断のスピードを求めるアジリティーが、勝利のカギを握るキーワードとなっています。

組織や個人がアジリティーという的確な判断を伴った行動を実践していくためには、会社として判断や行動の軸となる「ミッション」(使命)を明確にすることが不可欠です。ミッションを達成するために、今、自分は何をすべきなのか。そのことを一人ひとりが自覚的に考え、刻々と変化する状況の中で適応しながら的確な判断を行い、実効性の高い行動へと移していく。このようなアプローチが、アジリティーの高い人と組織を実現するためのポイントとなります。

求める人材像

戦略人事を実現するには、自社の「求める人材像」を明確にすることが重要です。近年は若年労働力人口が減少する中、採用後のミスマッチ(職場不適合・早期離職)が顕在化していますが、こうした問題が起こるのも、採用活動をスタートする前に「求める人材像」を明確にできていないからです。採用難の時代でも、良い採用(高い採用充足率)が実現できている企業は「求める人材像」が明確で、しかもそれをわかりやすく従業員や求職者に伝えています。

「求める人材像」を明確にする際に気を付けるべきなのは、優秀な人材が全ての企業にとって優秀であるとは限らないこと。自社に必要な人材と必要でない人材をはっきりとさせ、学生や求職者にも理解・納得できる表現で求人情報(人材要件)を記すことが、採用の成否を握る大きなポイントとなります。

ちなみに、「求める人材像」は、「スペック」(学歴・経験・能力など)と「タイプ」(志向、性質、行動特性など)の二つの要素から構成されます。スペックは比較的言語化しやすく、その有無や程度について、採用する側、求職する側の双方で客観的に判断することが十分可能です。

それに対して、タイプは抽象的で、言語化することが難しい面があります。しかし、未経験者のポテンシャル採用ではもちろんのこと、経験者のスキル採用の場合も、組織風土に合致した人材を採用するためにとても重要な要素となります。

以下にスペック・スキルの観点から、「求める人材像」に関する主要なキーワードを挙げます。良い採用を実現するには、これらをより具体的にして自社オリジナルの「求める人材像」を分かりやすく表現することが重要です。

求める人材像の例

| スペック1:知識、スキル、経験 |

|---|

| 専門分野に関する知識、基礎学力、地頭の良さ、体力、一芸に秀でている、一般常識・マナー、職務経験、資格所有、社外に出ても通用する高い専門性、語学力、マネジメント経験 |

| スペック2:能力 |

|---|

| 情報収集力、情報分析力、計数分析力、行動力、コミュニケーション力、統合力、理解力、洞察力、思考力、仮説立案力、問題分析力、問題形成力、対処力、論理的思考力、判断力、決断力、創造力、表現力、説明力、文章力、説得力、プレゼンテーション力、実行力、課題遂行力、統率力、調整力、チームワーク力、対人折衝力 |

| タイプ:志向、性質、行動特性 |

|---|

| 積極性、柔軟性、順応性、リスクテイク、独自性、主体性、誠実性、感受性、集団生活ができる、他人を思いやる、人間関係を大事にする、身体を動かすことが好き、人と会うことが好き、興味・関心の多様性、向上心、責任感、目標達成意欲、自主独立性、持続性、貢献意欲、率直さ、チャレンジ精神、達成意欲、昇進意欲 |

CoE

CoE(Center of Excellence)とは、社内の部署・組織を横断する取り組みを行う際に、中心となる部署や拠点のことをいいます。大きな枠組みで捉えると、トップレベルの人材やノウハウ、ツールなどが集まっている組織のことを指します。

本来、CoEは大学や研究所などにおいて、優秀な人材・ツールなどが集まる一大拠点のことを指していました。人事におけるCoEは、採用・給与体系・能力開発プログラムなど、人事の各分野の専門家がそろった組織のことを指します。「中核的研究拠点」とも呼ばれています。

CoEの社内への組み込み方は、グローバル企業の現状を見るとよいでしょう。グローバル企業では、社内にCoE・HRBP(HRビジネスパートナー)・OPs(コスト管理部門)を設ける傾向にあります。その中でもCoEでは、世界各地の支社で共通の行動規範やポリシーを設けたり、全体的なKPI(重要業績評価指標)の管理などを行ったりします。また、社内ナレッジを集約する役割もあるでしょう。グループ会社・部署にかかわらず、全体的にコンサルティングを進める役割を持っているのが特徴です。

5. 戦略人事を実現するために読む本

戦略人事を学びたい方のために、お薦めの本を5冊紹介します。

八木洋介・金井壽宏『戦略人事のビジョン』

(光文社新書)

人事の要職を担ってきた八木氏のこれまでの実践について書かれているほか、金井氏の理論的な解説もある共著。日々の仕事に生かせることが学べるでしょう。

デイビッド・ウルリッチ『MBAの人材戦略』

(日本能率協会マネジメントセンター)

本記事でも紹介したウルリッチ氏の書籍。人事の役割を学びたい方は、まずこの本を読むとよいでしょう。

守島基博『人材マネジメント入門』

(日本経済新聞出版)

体系的に知識を学びたい方にお薦め。教科書のように知識が整理された一冊です。

曽山哲人・金井壽宏『クリエイティブ人事』

(曽光文社新書)

サイバーエージェントの人事本部長である曽山氏の経験がまとめられた一冊。人事のあり方・実践をまとめて学べる書籍となっています。

ラズロ・ボック『ワーク・ルールズ!』

(東洋経済新報社)

Googleの元人事トップ、ラズロ・ボック氏の書籍。Googleの人事システムを学べる一冊となっています。

6. 戦略人事のコミュニティー

戦略人事について、学び合う場や情報共有の場が欲しい方に向けて、コミュニティーを二つ紹介します。

HRアカデミー

HRアカデミーは、人事担当者同士で学べるコミュニティーです。講師も人事担当者であることから、議論も深まるでしょう。

HRコンソーシアム

HRコンソーシアムは、分科会や交流会を通じて、人事担当者同士で学び合う場です。1年を通して活動があり、その時々に応じた悩みを共有できるでしょう。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント