管理職

管理職とは?

部や課のトップとして複数の部下・メンバーをマネジメントし、一定の権限を持つ人です。どの役職から管理職とされるかは、企業によって異なります。労働基準法が定める「管理監督者」と、役職での「管理職」は必ずしも一致しません。近年、経営課題の複雑化や部下のマネジメント方法の変化により、管理職の負担が増加。その結果、管理職になりたくないと考える人が増えています。そのため、特に若手や女性管理職を増やすことは、企業にとって重要な経営課題です。時短管理職や管理職の分業化など、新しい管理職のあり方に取り組む必要があります。

管理職とは

管理職とは、部や課のトップとして複数の部下・メンバーをマネジメントし、一定の権限を持つ人です。どの役職を管理職と呼ぶのかは、企業によって異なりますが、一般的には課長以上を管理職とする企業が多くみられます。なお、企業が認識する管理職と、労働基準法で定める「管理監督者」の範囲は必ずしも一致するわけではありません。

「一般社員」「マネジャー」「役員」との違い

一般社員と管理職の違いは、仕事に対する責任や役割です。一般社員は、自身に課せられた営業成績など、自分の仕事の範囲にのみ責任を負います。一方、管理職は、チームや部署などの組織に対して責任を持ち、組織の成果によって評価されます。

マネジャーは、役職の一つです。企業によって、「マネジャー=管理職」として一定の権限を与えている場合もあれば、そうでない場合もあります。

役員とは、企業全体に責任を持つ役職で、取締役、監査役、会計参与などが該当します。管理職が部門など現場の業務に責任を持つのに対して、役員は主に部門にとらわれず、会社全体の経営方針の決定などに携わります。また、役員は給与ではなく役員報酬を受け取る点も、管理職と異なります。

管理職の役割

管理職は、部下の育成からチームマネジメントまで、多岐にわたる役割を担います。また、担当する組織の成果を最大化するため、さまざまな責任を負います。

部下の育成

一人ひとりに仕事の進め方を教え、目標を設定して達成できるように導きます。また、仕事の内容や進捗を把握し、部下それぞれの特性や長所・短所を踏まえながら、モチベーションが下がらないように適切な指導を行います。世代が離れた部下を指導することも珍しくありません。働くことへの価値観が多様化する時代、会社の目標を押し付けるのではなく、部下一人ひとりとコミュニケーションをとり、導く育成スタイルが求められます。

チームマネジメント

組織の成果を最大化するには、チームとして成果を出すことが不可欠です。管理職はチームをまとめ、個々の従業員がパフォーマンスを最大限に発揮できるよう、チームマネジメントを行います。チームメンバー同士に信頼関係があると情報共有や業務の助け合いが円滑になるため、日頃から部下とコミュニケーションをとって状況を把握するとともに、チームのつながりを強めるような取り組みを行うことが求められます。

予算管理

物的資源の最適化を図ることも、管理職に求められる役割の一つです。担当する組織に与えられた予算を管理し、人件費や広告費など、組織の活動に必要な要素を把握して、適切なタイミングで適切な金額を利用できるように管理します。プロジェクトや状況によっては、しばしば厳しい予算で活動しなければなりません。そのような場合、管理職には戦略的な意思決定が求められます。

売上管理

営業部門の管理職は、売上に責任を負います。組織の売上目標を設定し、メンバーそれぞれに目標を割り振ったうえで、チーム全体および個人の案件を把握し、進捗状況を確認します。営業支援システムや顧客管理システムを使用して、リアルタイムで売上管理を行うこともあります。売上目標を達成するため、計画に対して遅れが生じた場合、チームやメンバーに適切なサポートを行います。

労務管理

部下が適切な状況で働いていく上で、労務管理は重要な業務です。長時間の残業や遅刻、早退、欠席など、勤務状況に問題がみられる部下に対しては、ヒアリングを行います。必要な場合は業務配分の見直しや、業務の進め方についての指導・サポート、メンタルケアなどを行うことも。メンタルに問題が発生している場合は、人事部と連携して休職を勧めたり、産業医を紹介したりすることもあります。労務管理が適切に行われていない職場では、従業員の心身に影響を及ぼし、離職が増えるなどの問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。

業務・リソース管理

組織が継続的に成果を出せるよう、業務・リソース管理を行います。業務の構想・業務の進捗管理・業務の改善が管理職の主な役割です。市場の変化に合わせて、ヒトやモノを適切に配分します。大きな改善を行う場合、現場の従業員から反発が起きることもあります。粘り強くコミュニケーションをとり、変革に取り組むことも管理職の重要な役割です。

採用

管理職は採用に関わることもあります。自身の組織で必要となる人材像を考え、計画を立案。人事部門などと連携しながら、募集要項の作成、評価基準の設定、面接などを行います。採用した後にどう育成するか、どう活躍してもらうかなどを想像しながら、活動することが求められます。

評価

管理職は部下の育成・処遇のために評価を行います。目標を設定・管理し、評価基準を明確にして、公平かつ一貫性のある評価を行うことで、従業員のモチベーション向上とキャリア開発を促進します。一年または半年に一度、目標達成度や成果を基に評定をつける人事考課を行うことや、日常の中で、定期的に部下の目標の進捗や日常業務に対する評価やフィードバックを行うことも重要な役割です。

管理職に求められる資質・スキル

管理職に求められる資質やスキルには、さまざまなものがあります。人をひきつけるようなカリスマ性が大事だと思う人もいれば、誰にも負けないような商談力だと考える人もいるでしょう。部下を導くコーチングスキルや、営業方針を現場に伝えるコミュニケーションスキルも欠かせません。管理職に求められる主な資質やスキルは、大きく、「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の三つに分けることができます。

テクニカルスキル(業務遂行能力)

テクニカルスキルとは、業務を遂行する上で求められるスキルを指します。語学力、タイムマネジメントのほか、業界に関連した知識、職務に関連した知識・スキルなどが該当します。管理職は現場のメンバーを束ね、目標達成に向けて戦略を立て、実行する重要なポジションです。そのため現場メンバーと同等、それ以上に業務を遂行できる能力が求められます。現場の仕事を理解しているからこそ、メンバーの指導、新たな事業への挑戦などにも現実感を持って取り組めます。

ヒューマンスキル(対人能力)

ヒューマンスキルとは、対人関係を円滑にするための能力をいいます。ヒアリング能力、コーチング、リーダーシップ、コミュニケーションスキルなどが含まれます。相手の考えや課題を理解する能力は、人材育成に欠かせません。チームをまとめ、一つの目標に向かって推進する際にも、ヒューマンスキルが重要です。また、社内だけではなく取引先など社外と良好な関係を築くのも管理職の重要な仕事です。

コンセプチュアルスキル(概念化能力)

コンセプチュアルスキルとは、物事の本質を見抜き、課題を解決する能力をいいます。ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、俯瞰力などが該当します。経営の複雑な課題に対して、問題の本質を考え、適切なリソース配置で課題解決に取り組む際などに重要です。

管理職の給与・残業代

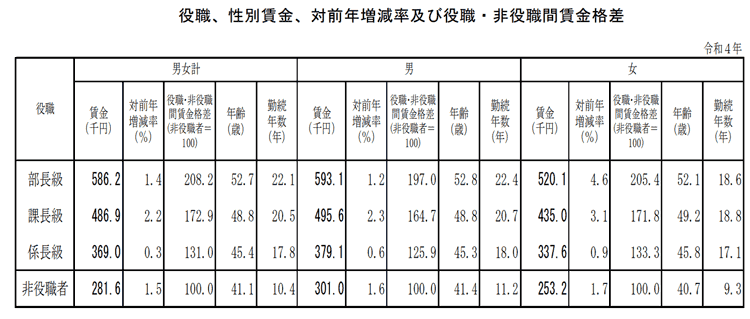

平均給与

厚生労働省が発表した「令和4年度賃金構造基本統計調査」によると、管理職の平均給与は、部長級で586.2万円、課長級で486.9万円です。一般職(非役職者)の平均給与が281.6万円であることと比較すると、倍かそれ以上の平均給与を得ているといえます。

一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)による2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果によれば、管理職の賞与は、夏季146万1602円、冬季134万2201円。対して一般職は夏季72万58円、冬季69万2033円です。

こうした調査から、管理職の多くは一般職と比較して、倍以上の年収を得ているといえます。ただし、平均勤続年数も一般職は10年、管理職は20年と倍であることから、勤続年数が上がると同時に本人のスキルや経験値が上昇し、管理職という役職がつき責任が重くなるにつれ、給与もある程度比例すると考えられます。

残業代

残業代は、管理職の権限によって扱いが異なります。原則として、労働基準法の「監督若しくは管理の地位にある者」である管理監督者に該当する場合、残業代は支給されません。ただし、すべての管理職が管理監督者に当てはまるわけではありません。管理監督者に該当するかは、職務の範囲、勤怠態様、待遇といった観点から判断されます。役職名のみで、管理監督者になるわけではありません。実態は異なるにもかかわらず、管理職というだけで残業代をカットする会社の対応は、「名ばかり管理職」として問題になっています。

管理職の負担が増加

働き方改革によって長時間労働に歯止めがかかったように見える時代ですが、その時代の流れとは逆行するように、管理職の負担は増加しているといわれています。その背景には、経営課題の複雑化、部下のマネジメントの困難、人材不足、業務量の増加などがあります。

中でも、パーソル研究所による2019年の「中間管理職の就業負担に関する定量調査」では、「部下マネジメントの困難」の影響が管理職の負担増に大きな影響を与えているとされています。

経営課題の複雑化

予測不可能な時代といわれる現代、日々さまざまなサービスや技術が登場しています。SDGsやDXなど、社会の要求に適応し、新たな経営課題に応えなければなりません。チームの目標を達成することが管理職に課せられた課題の一つですが、現代では目標達成の道のりが単純ではなく、より複雑化・高度化しているといえます。

その中で、管理職は従来のやり方にとらわれるのではなく、革新的なアイデアが求められています。業務改善を行うにしても、新たなサービスを活用するなど、これまでにない視点を盛り込まなくてはいけません。常にアンテナを張り、イノベーションを起こすことが期待されています。

部下のマネジメントの困難

現場とトップをつなぐ管理職にとって、部下のマネジメントは重要な業務です。しかし、昨今ではコロナ禍で広がったリモートワークをはじめ、副業解禁など、働き方や働くことへの価値観にさまざまな変化がみられます。外国人材など働く人々も多様化しており、指導の方法を一人ひとりに合わせて変えていくことが求められます。部下のマネジメントが困難になっている要因として、世代間ギャップによる意思疎通の困難、部下の離職増加、部下のメンタル問題への対応増などが挙げられます。

中でも、部下のメンタル問題への対応増は大きな問題です。厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は、毎年増加傾向にあります。メンタルヘルスリスクを抱える部下を持つことは、管理職にとって珍しいことではありません。

管理職には、「部下の気持ちや立場を大切にする」「部下の要望に耳を傾ける」といったマネジメントだけではなく、細やかなケアまでが求められています。部下のネガティブな心のコンディションに対応するだけではなく、ポジティブな心を作り出すことも管理職の仕事とされます。組織・人材マネジメントにおいて注目されている「心理的安全性」や「ウェルビーイング」はその一例です。組織や部下にポジティブな感情を波及させるため、管理職はポジティブな感情の状態でいることが求められる場面が増えています。パワハラやセクハラの問題が顕在化した昨今、こうした管理職のメンタルマネジメントは「当たり前のもの」として捉えられます。その責務の裏側で、管理職は重責に耐え、弱音を吐けない状況になっているのです。

人材不足と業務量の増加

増加する管理職の負担を分散させるのは簡単なことではありません。就職氷河期の影響によって、中堅層の人材が不足している企業も多いようです。働き方改革によって残業時間が減ったものの、生産性が向上していない環境では、管理職はプレーヤーとしての業務を平行して担わなければならず、人材不足が管理職の業務量増加に影響しています。

また、残業規制や有給取得の義務化によって、従業員の労働時間が減少したことも管理職の負担増加に拍車をかけています。業務のやり方が変わらないのに、仕事時間だけを減らせば、終わらない仕事が発生しますが、その仕事を引き受けるのは管理職です。この問題は、裁量がないのに労働時間規制の適応除外となり残業代が支払われない「名ばかり管理職」と表裏一体といえます。

管理職からすれば、任せられる人材がいない、仕事量は増える、残業代がもらえないため賃金は上がらないという苦しい状況に置かれています。

管理職の負担増加に対応するには

こうした管理職の負担を分散し、管理職が本来の業務に推進できるよう、管理職の職務を分散する施策をとっている企業もあります。

日揮グループでは、旧来「部長代行職」として、部長を補佐していたポジションを廃止し、代わりに人材育成・キャリア開発を担う「CDM(キャリアデベロップメントマネジャー)」と、プロジェクトの管理・人員配置などを担うPCM(プロジェクトコーディネーションマネジャー)」を配置しました。職務を明確にし、部長と三位一体で行う体制に変更することで、部長が部門の運営計画、推進に注力できています。

管理職になりたくない人が増加

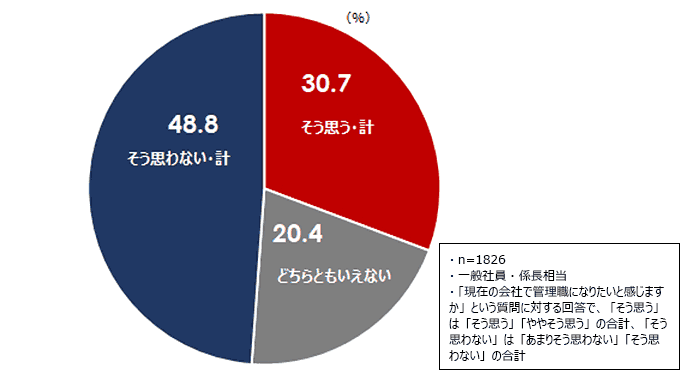

若手中心に管理職になりたくない人が増加

ひと昔前は、昇進して管理職になることが成功モデルとされていましたが、近年では、管理職になりたくないと考える人が増えています。例えば、パーソル総合研究所の調査では、若手社員の48.8%が管理職になることに消極的であると報告されています。

管理職になりたくない人が増加している背景にあるのは、働くことへの価値観の変化です。プライベートとのバランスを重視するため、責任や残業時間が増えることを敬遠します。管理職は人材育成や組織運営を担うため、専門性を磨きたい人は、あえて管理職を目指さない選択をすることもあります。

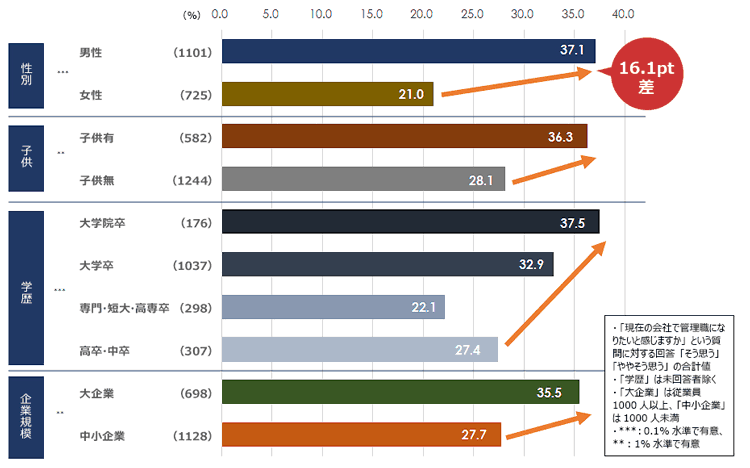

ただし、すべての人が管理職への昇進に消極的というわけではありません。性別や環境でみた場合、管理職への意向は異なります。パーソル総合研究所の調査によれば、男女で比較した場合、管理職になりたいと考える人は男性のほうが16%多くなっています。また、子どもがいる従業員のほうが、管理職になることに意欲的です。

子どもがいる従業員を性別で見ると、女性のほうが男性よりも管理職意向が消極的であることがわかります。管理職としてキャリアを積みたいという本人の意向だけではなく、家事・育児などに男女で関わり方が異なることが背景にあるようです。

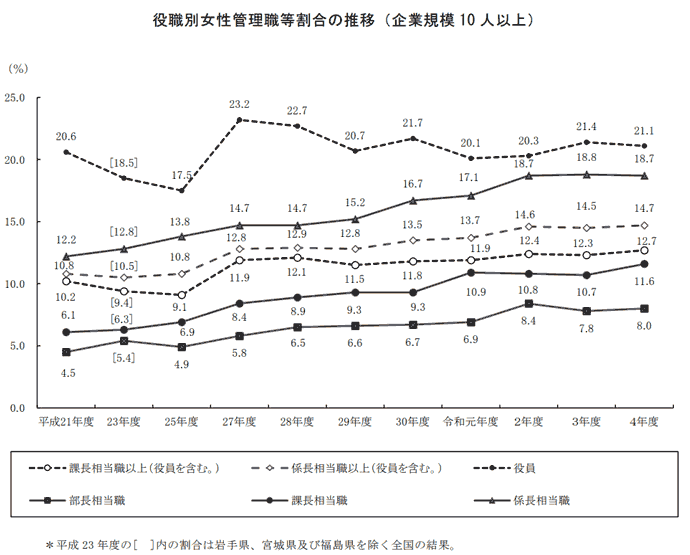

管理職に占める女性の割合の伸び悩み

厚生労働省の令和4年度「雇用均等基本調査」によると、管理職に占める女性の割合は12.7%で、2021年度調査から0.4ポイント増とわずかに上昇しました。政府は2003年から、女性活躍推進のため女性の管理職比率を30%にする目標を掲げていますが、まだまだ目標達成には遠いのが現状です。

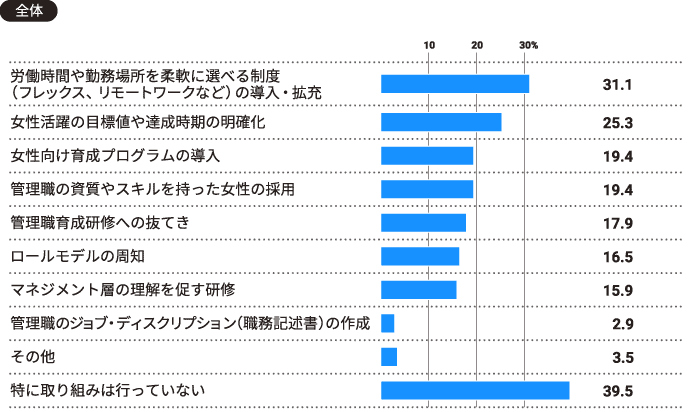

『日本の人事部 人事白書2023』によれば、女性管理職を増やすために取り組んでいることとして、「労働時間や勤務場所の柔軟化」が挙げられました。一方で、「特に取り組んでいない」という回答が約4割と最多であり、女性管理職を増やすこと自体、多くの企業にとって未着手の経営課題であることがうかがえます。

管理職の女性割合を増やすために行った施策|『日本の人事部 人事白書2023』

上述したように、女性と男性では管理職の意向に差があります。これは「昇進の意欲がない」という単純なものではありません。身近に女性管理職がいないため、現実感を持ってイメージできない、そもそも女性が管理職になれるとは思っていないケースもあります。さらに、女性が出産・育児をきっかけに昇進・昇格から遠ざかる「マミートラック」は働く女性の管理職意向に影響を与えています。いくら企業が管理職への登用を進めようとしても、女性自身が現実的に考えられる環境がなければ、女性の管理職比率が伸びるのは難しいと考えられます。

共働き世代が当たり前となった現代、結婚・出産といったライフステージの変化に関係なく仕事を続けることは、珍しくなくなりました。仕事のやりがいを求めて、管理職になりたいと考える女性もいます。女性の管理職への意向の足かせとなるのは、管理職の職務の重責や長時間労働といった過酷な環境です。管理職の負担が大きい実態は、性別にかかわらず、企業が取り組まなければいけない課題といえるでしょう。

管理職の環境を変える施策の一つに、時短管理職があります。時短管理職とは、短時間勤務の管理職です。管理職の短時間勤務制度がある企業では、ない企業と比較して、女性の管理職への昇進意欲が2.6倍高くなるという分析もあります。

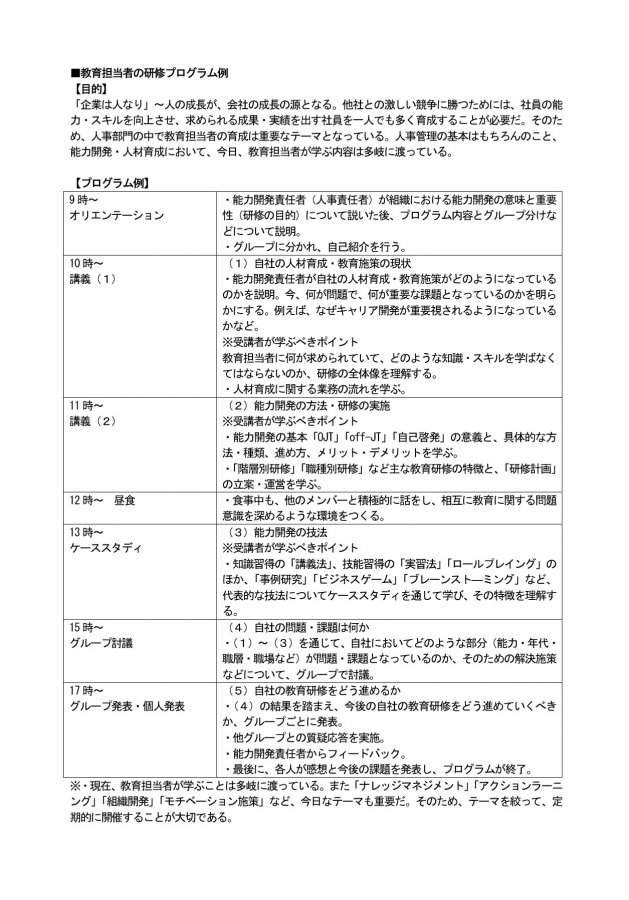

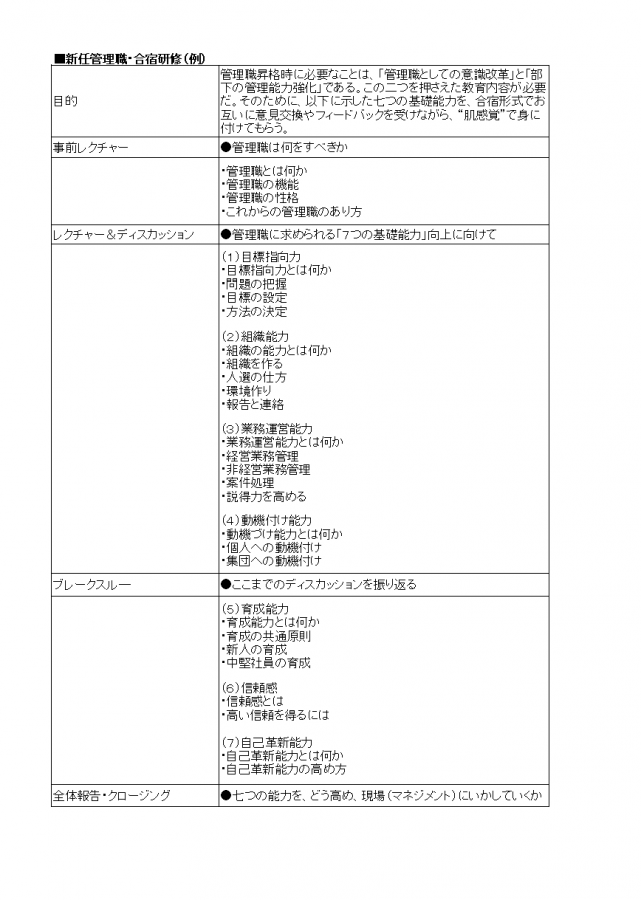

管理職の登用・育成をどうすればいいのか

管理職の登用・育成には、企業全体として取り組む必要があります。研修で管理職に求められるスキルや知識を吸収して段階的に育成する方法や、出向や異動などでさまざまな部署の経験を積ませてマネジャーとしての経験を蓄積する方法が有効です。また、若手幹部候補や女性管理職など、企業の将来像を見据えた上で、管理職の登用・育成を進めることが大切です。

人事リーダーは次の管理職をどのように登用・育成すればいいのでしょうか。2023年8月に『日本の人事部』が主催した「日本の人事リーダー会」では、参加した人事リーダーたちから「人事リーダーは管理職をサポートし、管理職の魅力を伝える役割を果たすべき」「管理理職自身が仕事の魅力を語ることが大切であり、それが難しい場合は上司や人事がその役割を担うべき」などの声が挙がりました。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。