会合レポート

「日本の人事リーダー会」第19回会合レポート

管理職にはどのような役割があり、どんな課題を抱えているのか

その解決のために人事リーダーができることとは

2023.09.26 掲載

組織を構成する人材の多様化、リモートワークの浸透による働く環境の変化、キャリア自律の浸透などを受けて、「管理職」の役割が大きく変化している。部下を適切にマネジメントし、組織の成果を上げることが管理職の仕事の中核であることに変わりはない。しかし、新たにやるべきことが増え、これまでやってきたことの複雑さが高まっている。管理職が自身に求められた役割を実践するには、そのための土台が必要だが、それをつくるのはまさに人事リーダーの役目。では、人事リーダーは管理職をどうサポートすればいいのか。また、管理職の魅力をどのように伝えれば、次代の管理職となる人材を育てていくことができるのか。法政大学教授の坂爪洋美氏の提言を受けて、日本企業を代表する人事リーダーたちが語りあった。

坂爪氏による問題提起:管理職の役割に起きている変化とその課題とは

坂爪氏はまず、「管理職の役割に起きている変化とその課題」について語った。今回、「管理職」として想定しているのは課長クラスだ。

「管理職の仕事は部門の業務が円滑に進むようにプロセスを管理し、部下に対して指示と管理を行うことです。ただ現在は、部下をモチベートしてチームを作るといった部下マネジメントの比重が高まっています。また、プレイング・マネジャー化も進んでいます。一方で、仕事の進め方はほとんど変わらない、というミスマッチが起きています」

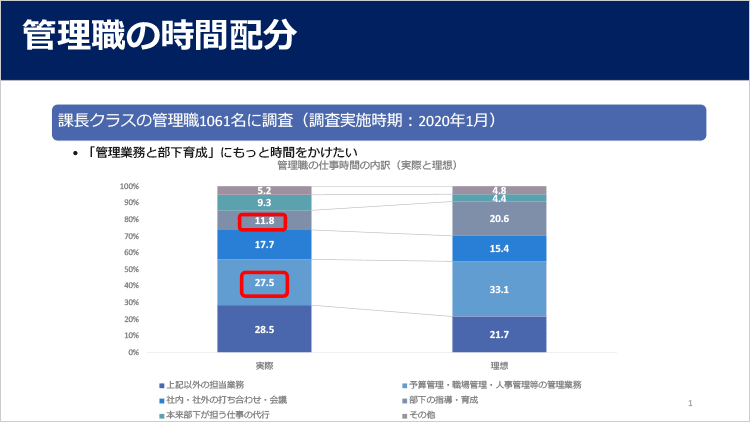

ここで坂爪氏は、3年前に課長クラス1061名を対象に行った、時間配分に関する調査を取り上げた。結果を見ると、最も多く時間をかけているのは「担当業務」で、次が予算管理・職場管理・人事管理などの「管理業務」だった。一方、理想とする時間配分を聞いたところ、「管理業務」と「部下育成」にもっと時間を掛けたいという声が多かった。

「この結果は理解できる一方で、もっと部下マネジメントに時間をかけなければという思いに捉われすぎているのではないか、と考えることもできます。なぜ、部下マネジメントに掛ける時間が増えつつあるのでしょうか。リーダー行動を軸に、何が変わって来ているのかを考えましょう」

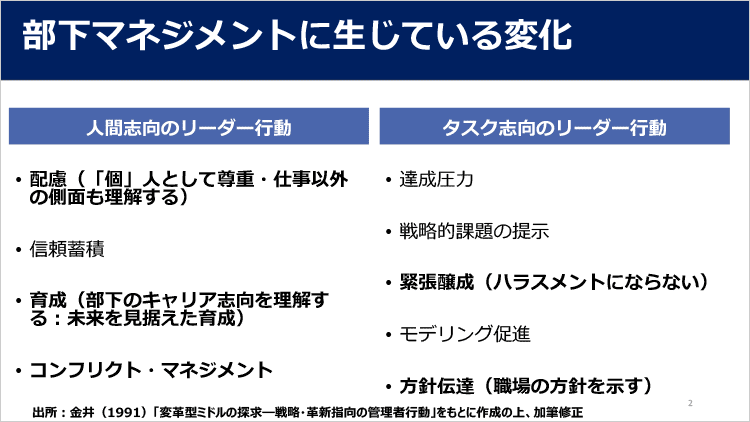

リーダー行動は、「人間志向」のリーダー行動と「タスク志向」のリーダー行動に分かれる。その質が変わって来ていると坂爪氏はいう。

「人間志向のリーダー行動では、『配慮』が必要です。以前は、部下を仕事の成果を上げる道具や手段ではなく、人として捉えることが配慮でした。それが今日では、部下それぞれを個人として捉えることに加えて、仕事以外の生活側面もきちんと理解する、といった形で配慮の幅が広がっています。

また、部下を育成するときは、今必要な能力に加えて、その学びが部下のキャリアにどうつながるのかも併せて説明しなければいけません。部下の未来を見据えた育成が求められているのです。また、コンフリクト・マネジメントも重要です。働き方が多様化していることを受けて、チーム内でいろいろな形で利害がぶつかるようになっています。管理職はその調整もしなくてはならないのです」

タスク志向のリーダー行動での変化として坂爪氏が挙げたのは、「緊張醸成」と「方針伝達」の二つだ。

「できていないことをできるように変えていくとき、達成圧力を掛け過ぎるとハラスメントになります。この緊張関係の醸成の仕方が難しくなっています。同様に、方針伝達も昔と比べると難しくなっています。多様な個人がいる中で、一人ひとりに伝わるよう、職場の方針をしっかりと示していく必要があるからです。そのため管理職には、『話す力』が求められます」

続いて坂爪氏は、部下マネジメントが変化している背景について語った。

「まず、部下の多様性が高まっていることが挙げられます。属性・働き方・価値観が多様化しており、部下それぞれの公平性を保ちつつ、伝わるようにメッセージを伝えることがより求められています。

また、働き方改革・男性の育児休業取得促進・ハラスメントへの対応もあります。限られた時間で仕事以外の面も考慮しながら、部下一人ひとりとより高度なコミュニケーションをとることが求められています。

もう一つは、キャリア形成の変化です。近年キャリア自律が重視される中、部下の意向を踏まえてマネジメントを行い、キャリア形成へとつなげていかなければいけません。このように、部下マネジメントの困難度は大変高くなっています」

困難度が高まっていると同時に、重要度も高まって来ている。キャリア自律を通じて、部下の能力と意欲が高まれば、部門の成果は伸びる。同時に、管理職の仕事の負担も軽減される。そのため、部下マネジメントが重要なのだ。

一方で、多様な部下に個別に対応しなければならないため、部下マネジメントの時間的なコストが高まっている。また、働き方改革によって部下マネジメントにさける時間的なリソースが不足しているという問題もある。労働時間は限られ、働き方は変わっているのに、仕事の量や質は変わらないという矛盾があり、マネジメントの難しさが高まっていると、坂爪氏はいう。

坂爪氏による問題提起:「変わらない」管理職への対応

続いて坂爪氏は、「変わらない」管理職の実状を問題点として挙げた。

「企業は管理職のマネジメントが重要であると捉え、管理職自身も自分のマネジメントを変えていかなければという意識は持っています。しかし、変わることができない。では、なぜ変わることができないのでしょうか。問題があるとわかっているのに、『管理職なのだから、自分で何とかしてほしい』と具体的な改善策を提示することなく、放置しているのではないでしょうか」

なぜ、「変われない」「できない」管理職が生まれるのであろうか。その理由として坂爪氏が挙げたのは、「管理職に向かない人の登用」「管理職教育の難しさ」「管理職の多忙さ」「上司からのマネジメント」「キャリア・プラトー(将来への期待のなさ)」などだ。

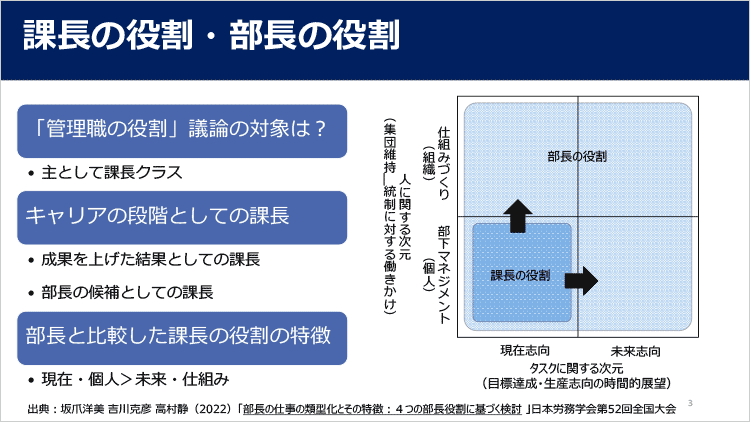

課長には、「これまでの成果の積み重ねの結果としての課長」と「部長候補としての課長」の両面がある。それを踏まえて、坂爪氏は課長と部長の役割をモデルとして提示した上で説明を加えた。

「課長と部長では役割が違うと考えています。課長は人を動かすときに部下個人に対してマネジメントするというアプローチを取ります。タスクに関しては、今期の成績をどう上げるかが大事です。それが、部長になるともっと広がって、仕組みを含めて働きかけ、現在だけでなく未来を考えるという役割になります」

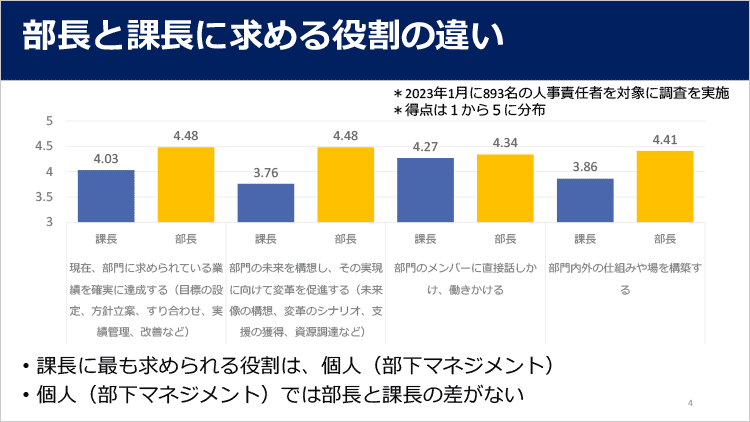

坂爪氏は2023年1月に、企業の人事責任者を対象として部長と課長に求められる役割の違いを調査している。その結果を見ると、課長に最も求められる役割は「部下マネジメント」であった。一方、未来を構想してその実現に向けて取り組んだり、仕組みを作ったりすることに関してはポイントが低かった。それに対して、部長はいずれの項目も高かった。

この結果を踏まえて坂爪氏は、課長のキャリア・プラトーについて語った。

「課長が、『部長候補としての課長』であるならば、課長は部長役割に向けて、マネジメントの幅を広げていくことが求められますし、課長本人も、自分の未来のキャリアにそなえて、積極的に幅を広げようとするでしょう。ですが、部長になる課長の割合は多くありません。課長が『もうこれ以上昇進しないだろう』、すなわちキャリア・プラトーを感じてしまうことで、自分のマネジメントを変えることへの意欲が低くなってしまう可能性があります。

キャリア・プラトーになると、人は自分が会社からサポートされていないと感じるようになります。すると、自分は会社からあまり期待されていないのだから、それほど頑張らなくても良いのではないかと考えてしまう。結果として、仕事の成果や個人のウェルビーイングの低下につながります」

このような場面で、課長はキャリア・プラトーにどう対応していけばいいのだろうか。坂爪氏はキャリア・プラトーの悪影響を削減する方法として、「負荷の軽減」「チャレンジングな仕事や異動」「プレイヤー部分の削減」「上司などからのサポート」を挙げた。

また、坂爪氏は課長の目線が下に向かい過ぎていることを懸念しているという。

「部下に語るためには、職場の未来を考えるなど、目線を上げて先を見て行かなければいけないのに、部下マネジメントに集中していることで、いつも目線が下がったままになってしなっているのではないかと考えています。このことも課長が変わらない問題の一つの原因ではないでしょうか」

坂爪氏による問題提起:増加する「管理職になりたくない層」

最後の問題提起として、坂爪氏が取り上げたのは「管理職になりたくない層の増加」だ。

「今、管理職になりたくない若手が増えているといいます。管理職はすごく大事な存在です。また、『管理職になろう』という意思を持っている若手の多くは、その会社で自分のキャリアの未来を描けるということです。そういう意味でも、働く若手にとって一つの目指す道であってほしい。しかし、今の若手には『管理職という仕事は、仕事の負担があまりにも大きくて割に合わない』という感覚があるようです」

「管理職業務は多忙で複雑」「管理職は孤独」など、管理職になっても良いことは何もないと思われている。管理職自身も同様に感じているのか、「降格制度を作ってほしい」という声も聞かれるという。

最後に坂爪氏は、管理職に対する人事リーダーの行動について期待することを語り、問題提起のパートを締めくくった。

「今後は社員に対して、管理職の魅力をしっかりと提示していくことが求められます。そのためには、管理職自身が仕事の魅力を語ることが大事でしょう。管理職が語るのが難しいのであれば、その上司や人事が管理職の魅力を伝えたり、仕事の魅力を作ったりしていかなければいけません」

参加者との質疑応答

坂爪氏の提言を受けて、質疑応答が行われた。

INFORICH 佐々木丈士氏:管理職の問題は日本の文脈でいくと、世代問題として語られることが多いように感じます。仮に世代の違いという要因で問題が起こっているのであれば、今の管理職が降りて、新しい世代が管理職に就いたとき、問題はある程度解決するのでしょうか。

坂爪氏:若返れば問題が解決される部分もあると思います。ただし、課長だけが若返っても、その上にいる部長クラスで、ある程度の年齢層を維持するのであれば、結局、変わらないでしょう。また、若返らせるのには時間がかかります。時間をかけて若返るのを待つのか、取り組みを通じて変化にかかる時間を短縮するのか、どちらを選ぶのかという問題でもあるように思います。

FWD生命 樋口知比呂氏:管理職の問題は、海外ではあまり起きていないように感じます。例えばアジアの若者は、将来、管理職になることを目指して、とてもよく働きます。日本の労働時間の法規制や雇用慣行、経済を取り巻く環境などによる特有の問題ではないでしょうか。

坂爪氏:私は3年ほど前に、ドイツとスイスの企業の管理職にインタビューを行いましたが、日本企業と比べて、管理職の裁量権の広さに違いがあると感じました。海外のジョブ型が浸透している企業では、課長は自分に必要な部下を選ぶことができるといった裁量権を持っていることが多い。もちろん、日本経済や雇用による影響もあると思いますが、現在の日本の管理職の問題を海外との比較を通じて考えると、管理職の持つ裁量権の狭さが、管理職のマネジメントの難しさを高めているのではとも考えています。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏:日本企業の現場はまだまだ年功が根強く、「年上の上司と年下の部下」というケースが多いと思います。時代が変わり、管理職のやるべきこともやり方もいろいろと変わって来ているのに、「あなたは年上の上司なのだからできるでしょう」といったように、会社からの年齢に関するプレッシャーが強い。一方、外資系企業では年齢のプレッシャーが少なく、上司とは役割だと考えます。この状況をどのようにご覧になっていますか。

坂爪氏:年齢は大きな影響を与えていると思います。最近の管理職は、自分よりも年上の部下がいるケースが少なくありませんが、そんなとき、管理職はすごく気を使うんですね。とくに日系企業では、年上はこうあるべきだというだけでなく、年上の人に対してはこう振る舞うべきだという年齢文化というのがよくあると思います。

オリックス生命保険 石田雅彦氏:管理職の役割や魅力は、それぞれの会社における権限の配分のあり方、責任の持たせ方によって、かなり異なると思います。「権限」「責任」とそれに見合う「処遇」かどうか、という視点で考える必要もあるのではないでしょうか。

グループディスカッション1:管理職をめぐる自社の課題

続いて、グループディスカッションが行われた。

- オリックス生命保険株式会社 石田 雅彦氏

- 株式会社学研ホールディングス 小林 徹氏

- カルビー株式会社 流郷 紀子氏

- 株式会社Jストリーム 田中 潤氏

- 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン 影山 光博氏

- 株式会社INFORICH 佐々木 丈士氏

- エプソン販売株式会社 青木 晋平氏

- 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES 松尾 孝治氏

- 株式会社明治 山口 恭子氏

- 株式会社IHI 岡田 浩治氏

- i-PRO株式会社 岡本 佐知子氏

- FWD生命保険株式会社 樋口 知比呂氏

- 株式会社ブリヂストン 江上 茂樹氏

- 株式会社ベイシア 割石 正紀氏

- 株式会社NTTデータグループ 矢口 武史氏

- OMデジタルソリューションズ株式会社 本田 浩一氏

- 丸紅株式会社 鹿島 浩二氏

- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 秋田 夏実氏

- オルビス株式会社 岡田 悠希氏

- コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東 由紀氏

- テルモ株式会社 朝日 章吾氏

- 三井情報株式会社 蒲原 務氏

最初のテーマは、「管理職をめぐる自社の課題」。終了後は、グループディスカッションで話し合われた内容が参加者全員に共有された。

(Bグループ)

エプソン販売 青木晋平氏:私たちのグループは、企業によって規模や状況が異なっていたので、管理職の課題もかなり違っていました。ただ、坂爪先生のお話にあったキーワードは共通して各社とも課題になっていました。しかし、企業によってできること、できないことがあります。そういう難しい状況の中で、できることをどうやるのか。皆さんのお話を聴いて、「正解」と「実際にやれること」があるのだなと感じました。

(Aグループ)

Jストリーム 田中 潤氏:課題は各社各様ですが、根っこには共通点もありました。どの企業も管理職が順調だということはありませんが、課題があるのは、管理職に対する期待が大きいからだと思います。話を聞いて良かったなと思うのは、メンバーが管理職をどう支えるかというチームでの捉え方でした。管理職を支えていくんだという会社からのメッセージは大事だと思います。

グループディスカッション2:課長クラスの管理職の魅力とは

2回目のディスカッションのテーマは、「課長クラスの管理職の魅力とは」。終了後は、再びグループディスカッションで話し合われた内容やそれぞれの考えが参加者全員に共有された。

(Cグループ)

IHI 岡田浩治氏:これから管理職になってほしい人材に、私が思う「管理職の魅力」を伝えても、「それはあなたが感じる魅力でしょう」といった反応があるだけで、なかなかうまく伝わりません。そこで、これまで脈々と伝えられてきた当社の管理職像からひもといた魅力や自社らしさなどを織り交ぜながらやり取りを続け、管理職になってほしい人材のモチベーションを高めている状況です。

FWD生命 樋口知比呂氏:岡田さんから、管理職になってほしい方に響いた「管理職の魅力」を一つ、具体的に教えていただきました。「課長以上の役職だと、役員に直接課の意見や考えを説明し、フィードバックをもらえる」ということです。

坂爪氏:「上位者に説明できる」というのは、すごく大きいことですね。自分の影響力を上に対して発揮できるということですから。

(Eグループ)

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏:管理職の魅力の一つは、組織の方向性を部長とすり合わせ、それに応じて優先順位を立てて仕事を進めるという、ある程度権限が保証されていることだと思います。もう一つは、部下の多様性や考え方、働き方、価値観、モチベーションの違いを楽しめること。部下によって違いがあるからこそ組織が強くなるという経験ができると、部下マネジメントに時間を割くことは苦にならなくなります。そういう育て方をして、経験を持たせてあげると、部下それぞれのニーズに応えていくことが逆に楽しみに変わっていくと思います。

坂爪氏:いろいろな人が組み合わさるとチームが強くなるのは確かですが、その感覚を持つことはとても難しいことだと思います。そういう経験ができるようにするには、どうすればいいのでしょうか。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏:当社で今やっているのは、「管理職だからやるべきことを知っている、答えを知っている」というプレッシャーを軽減してあげることです。「あなた一人がやらなくても大丈夫。他のメンバーがいろいろなアイデアを持っているかもしれない。皆のアイデアを聞いてくるのがあなたの役割であって、心理的安全性を高めて皆の声が出るように組織を作ってほしい」と言うようにしています。

坂爪氏:メンバーの心理的安全性を高めると言いつつ、そのアプローチ自体は管理職の心理的安全性も高めるというところがポイントですね。

(Dグループ)

NTTデータグループ 矢口武史氏:各社各様ではあるのですが、導き出されたのは、管理職の魅力はやはり裁量や権限ではないか、ということでした。管理職は自分の裁量でかなりやりたいことがやれます。また、やりたいことを提案できる立場でもあります。部長クラスは戦略や結果を意識する必要がありますが、課長クラスはそこまでではなく、比較的自由にアイデアを出してやりたいことができます。また、管理職になると会社の情報も以前より入ってくるようになるので、それをどう活かしてやりたいことをやるのか。それが管理職の魅力ではないかと思います。

坂爪氏:課長は後ろに守ってくれる人がいて、いろいろなチャレンジができることがポイントだと思いました。管理職にしかできないチャレンジがあり、それがとても魅力的であることを伝えていくことが大事ですね。一方で、若手も含めて失敗が許されない風潮がありますが、それをどう補っていくのかが、課題だと思いました。

全体ディスカッション1:管理職と「2:6:2の法則」

最後に、参加者全員でのディスカッションが行われた。

エプソン販売 青木晋平氏:管理職を「2:6:2の法則」に当てはめたとき、優秀な2割の人材、平均的な6割の人材、下位2割の人材のどれを伸ばせばいいのかは、いろいろな考え方があると思います。ただ現在は、全体的に地盤沈下していいて、全体を伸ばすようにしなければいけないのではないかと思ったのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

坂爪氏:皆さんの会社では、昔と比べて管理職のレベルが下がっていると感じることはありますか。

ベイシア 割石正紀氏:当社の課題としては、部長に求められる役割やスキル、課長に求められる役割やスキルが明文化されていないため、個人差が発生してきています。そこで最近は、他社の同じ階層の方々とのミーティングや研修を企画して実施するようにしています。他社の同じ階層の方々とコミュニケーションをとることで多くの学びにつながると共に、自身に不足していることがあれば自ら気づき、行動を変えるきっかけとなっています。

テルモ 朝日章吾氏:私が管理職になったときに、言われたことがあります。管理職になるまでは「首を縦に振る」。つまり、自分の目先の仕事をすればいい。でも管理職になったら「首を横に振る」。つまり、ほかの部門なども見ながら仕事をしなければならない。では、現在の世の中の管理職はどうかというと、首を縦に振り続けている人が多いように感じます。目先の仕事しかしていない、ということです。これには役割が重くなったり、部長からのマイクロマネジメントがあったり、いろいろな問題がからんでいると思います。

坂爪氏:あらためて「2:6:2」でどの層を伸ばすのか、ご意見をお聞かせいただけますか。

OMデジタルソリューションズ 本田浩一氏:当社は上位2割の人たちが平均的な6割の人たちを引き上げる、動きやすくする環境づくりをしています。上位2割の人たちは放っておいても高いパフォーマンスを発揮します。しかし平均的な6割の人たちは、自分の意志はあるけれど様子を見ている。このサイレント・マジョリティすべての人たちにアプローチするのは効率が良くないので、平均的な6割を引き上げるために、上位2割の人たちに権限委譲をしたり、業務のルールや仕組みを変えたりしています。こういう状況は、社員たちも良く見ていて、ローパフォーマーがいつまでも居続けることは会社として許容しない、というメッセージにもなります。

全体ディスカッション2:次代の管理職をいかに登用するのか

ブリヂストン 江上茂樹氏:管理職の魅力について30代前半ぐらいの人たちと話すと、よく収入の話になります。いまの若い人たちは共働きが多いので、夫婦の収入を合わせれば結構な金額になる。それで十分なので、管理職になる必要はないと。管理職の魅力をいろいろと語っても「いや結構です」と言われてしまうことがあります。

坂爪氏:私は管理職の給与を上げることが大事ではないかと考えていたのですが、そうではないということですね。

ブリヂストン 江上茂樹氏:一方で権限や裁量も、管理職の魅力として感じないようです。

INFORICH 佐々木丈士氏:極端な意見ですが、今と同じ数の管理職がいなければならないというパラダイムを変えるべきだと思います。管理職になりたいと本当に思っている人だけを登用する腹を決めて何年か過ごしたら、世代交代が起こるかもしれません。

坂爪氏:一方で「管理職になりたい」と言っている人が、必ずしも能力を持っていないという問題も起こりそうですね。

INFORICH 佐々木丈士氏:はい。そこはシビアに面接をするべきだと思います。意欲と能力のある人を選び、それで生き延びる組織を作るのだと腹をくくる方法もあるのではないでしょうか。今後、管理職になりたい層が増えるイメージがないので、会社のデザインを変えていかなければならないと思っています。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏:管理職の選択制降格制度を導入している会社はありますか。

INFORICH 佐々木丈士氏:前職ではそうした制度がありました。管理職としてレベルも給与も変わらないので、やってみて合わないと思ったら本人が手を挙げて戻れるという仕組みです。

三井情報 蒲原 務氏:当社は、同じ等級の中で管理職は「役割」の一つと位置付けています。本人の希望が100%かなうわけでありませんが、「自分は管理職に向いていない」と思っている人がいて、それが組織の考えと合っていたら、同じ等級の中で管理職以外の役割に移ることはあります。降格制度とは違い、役割を変えるということです。

オリックス生命保険 石田雅彦氏 :当社では、管理職に任用する際に誓約書にサインしてもらっています。管理職には成果実現をリードするとともに、部下の成長を支援するという役割・責任があること、その役割の遂行状況によってはその任が解かれることもあることを確認、了解してもらうのです。管理職の役割・責任を引き受けたくなければ申し出てほしい、と言っています。

最後に坂爪氏が参加者にメッセージを伝えて、リーダー会を締めくくった。

坂爪氏:ディスカッションを通じて、管理職の裁量や権限をどう設計するかが、一つの課題になってくると感じました。また、管理職をやりたいという意欲を持った人が、役割としてチャレンジしてみるといった、気楽にとは言いませんが、あまり構えずになれるような仕組みを作ることも、一つのアイデアだと思いました。そういう意味では、選択制降格制度やポストオフを工夫する形で取り込むことも、やり方によっては管理職の働きやすさを高めることにつながるのかもしれません。今後も皆さんの企業での取り組みを、いろいろと勉強させてください。本日はありがとうございました。

■会合の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■ファシリテータープロフィール

- 坂爪洋美氏

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

- プロフィール詳細

- 坂爪洋美氏

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

- (さかづめ ひろみ)民間の人材紹介業勤務後、慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 博士課程単位取得退学。博士(経営学)。和光大学を経て、2015年より現職。専門は産業・組織心理学。最近の論文に「管理職の役割の変化とその課題──文献レビューによる検討」『日本労働研究雑誌』(2020年)、近著に『シリーズダイバーシティ経営 多様な人材のマネジメント』(中央経済社,2022年,共著)、『シリーズダイバーシティ経営 管理職の役割』(中央経済社,2020年,共著)など。日本キャリアデザイン学会副会長、東京地方労働審議会委員、労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)委員。

■参加者

(※社名50音順、所属や役職は「日本の人事リーダー会」開催時のものです)

- 岡田浩治氏

- 株式会社IHI 人事部 人財開発部長

- 岡本佐知子氏

- i-PRO株式会社 CHRO

- 佐々木丈士氏

- 株式会社INFORICH 人事総務統括

- 矢口武史氏

- 株式会社NTTデータグループ コーポレート統括本部 人事本部 人事戦略統括部長

- 樋口知比呂氏

- FWD生命保険株式会社 執行役員 兼 CHRO

- 青木晋平氏

- エプソン販売株式会社 経営推進本部 人事部 部長

- 本田浩一氏

- OMデジタルソリューションズ株式会社 最高デジタル責任者 兼 最高人事責任者

- 石田雅彦氏

- オリックス生命保険株式会社 執行役員 人事・総務本部管掌 兼 コンプライアンス部管掌

- 岡田悠希氏

- オルビス株式会社 HR統括部 部長

- 小林 徹氏

- 株式会社学研ホールディングス 執行役員 人事戦略室長

- 流郷紀子氏

- カルビー株式会社 人事・総務本部 人財戦略部 部長

- 東 由紀氏

- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長/コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット株式会社 代表取締役社長

- 田中 潤氏

- 株式会社Jストリーム 執行役員 管理本部 副本部長 兼 人事部長

- 朝日章吾氏

- テルモ株式会社 人財開発室 室長

- 影山光博氏

- 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HR部 部長

- 松尾孝治氏

- 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES 執行役員 人事・総務管掌 兼 人事部長

- 江上茂樹氏

- 株式会社ブリヂストン 基盤人事・労務・総務統括部門長

- 割石正紀氏

- 株式会社ベイシア 人事・総務法務事業部 事業部長

- 鹿島浩二氏

- 丸紅株式会社 執行役員 CHRO

- 秋田夏実氏

- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役 グループCPO 兼 グループCCuO

- 蒲原 務氏

- 三井情報株式会社 取締役 副社長執行役員 CSO CDIO CHRO

- 山口恭子氏

- 株式会社明治 人財開発部 部長