ヒンドランスストレッサー

ヒンドランスストレッサーとは?

「ヒンドランスストレッサー」とは、組織内で個人が目標を達成したりパフォーマンスを向上させたりすることを妨げるストレッサーのこと。「ヒンドランス(Hindrance)」とは英語で「支障」「妨害」の意味。組織内の駆け引き、役割のあいまいさ、雇用の不安などがヒンドランスストレッサーに該当します。M.A.キャバノー氏によって2000年に「チャレンジ・ヒンドランス ストレスモデル」が提唱されました。ストレス経験の中でも成長につながる可能性があるものは「チャレンジストレッサー」と呼ばれますが、ヒンドランスストレッサーは成長を妨げます。

部下に「こんな仕事もう辞めたい」と

思わせないためにマネージャーができること

部下の成長を支援するため、上司には何ができるでしょうか。仕事の範囲が広がるように担当案件を増やしたり、期待をこめて少し高めの目標数値を設定したり、といったところでしょうか。成長のために多少負荷をかけることは一定の効果がある方法ですが、注意が必要な点もあります。

2000年のキャバノーらの研究によると、重い責任や時間的プレッシャー、職務範囲の広さなどは、緊張感をもたらしつつも活力や成長につながる「チャレンジストレッサー」に分類されます。一方、社内政治や役割あいまい性など、目標達成を妨げるストレッサーは「ヒンドランスストレッサー」として分類されます。

この「チャレンジ・ヒンドランス ストレスモデル」は、ここ20年ほどで生まれた比較的新しい概念ですが、日本においても東京大学の池田めぐみ助教らによって研究が進められています。20代の若年労働者1,474人を対象に実施した調査によると、ヒンドランスストレッサーは業務能力向上を妨げたり、情緒的消耗感を引き起こしたりする可能性があるという結果が出ました。

具体的には、ヒンドランスストレッサーの因子である「職場内の政治や駆け引きに多くの時間を割かれた」「仕事でどのような成果を期待されているのかがよくわからなかった」「仕事を遂行する上での障害が多かった」「今後のキャリアに希望が見出せなかった」といった項目に当てはまると回答をした人は、「業務を工夫してより効果的に進められるようになった」「仕事の進め方のコツを掴んだ」などの業務能力向上がさほど見られませんでした。さらに「こんな仕事はもう辞めたいと思うことがある」「1日が終わると『やっと終わった』と感じることがある」などの情緒的消耗感との相関が高い結果が出ました。

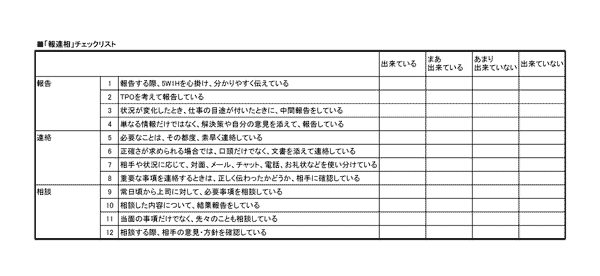

社内政治やあいまいな役割は、環境の変化に適応するレジリエンス構築を妨げ、「こんな仕事はもう辞めたい」という気持ちを引き起こしてしまいます。部下をそういう気持ちにさせないためには、ヒンドランスストレッサーとは逆のことをすべきともいえます。駆け引きのない職場環境を作り、仕事で期待することを明確に伝え、仕事の円滑な遂行を支援して、今後のキャリアについて考える機会を持つこと。

黙っていても勝手に成長する部下はごくわずか。組織の成果を上げるためにも、マネージャーが部下のヒンドランスストレッサーをできるだけ取り除くことが大切です。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント