労働人口の減少が加速する日本において、企業が持続的に成長するためには、人事戦略のアップデートが不可欠です。激化する採用競争への対応をはじめ、入社後の育成や配置といった人事領域全体で、テクノロジーを活用した変革が求められています。こうした潮流の中、2024年、人事領域のコンサルティングで実績を持つ株式会社トライアンフは、AIの開発・実装に強みを持つPKSHAグループに参画しました。長年の人事ノウハウと最先端のテクノロジーの融合は、企業に何をもたらすのでしょうか。トライアンフ代表の松下直樹さん、同社コンサルタントの高田敏宏さん、PKSHA Technology CEO室室長の大野紗和子さんにお話をうかがい、人事領域におけるテクノロジー活用の現在地と未来を探りました。

- 松下 直樹さん

- 株式会社トライアンフ 代表取締役

人事領域で25年の経験を持つプロフェッショナル。パーソルキャリアやリクルートグループで採用支援、人事制度設計、労務などを幅広く担当。現在、株式会社トライアンフ代表取締役として、グループ会社のPKSHA Technologyと連携し、HR×AI領域で新たな価値提供に挑んでいる。

- 高田 敏宏さん

- 株式会社トライアンフ 取締役 タレントマネジメントサービス本部長

採用サービスのセールスを起点に、適性検査事業の立ち上げや研修などの人材開発支援、外資系企業の採用マネジメントなど、採用と人材開発の領域で豊富な経験を積む。現在はタレントマネジメント全体の事業責任者として人事領域の課題解決を牽引しながら、コンサルタントとして採用・教育・制度構築をリードする、人事のスペシャリスト。

- 大野 紗和子さん

- 株式会社PKSHA Technology CEO室 室長

東京大学大学院修了後、BCG、Googleを経て、複数のベンチャー企業経営に携わる。現在はPKSHA Technologyグループにて、経営企画と新規事業開発を担当。多様な強みを持つメンバーの力が生きる組織の設計・運営と、テクノロジーとユーザーのニーズを繋いで新しい価値を生み出す事業・プロダクト開発に取り組んでいる。

人事部門が直面する「採用難」の現実

現在の日本の採用市場をどのように認識されていますか。

松下:採用担当者の方々は肌で感じていらっしゃると思いますが、日本の労働人口の減少が見込まれる中で、採用における競争は新卒も中途も激しくなっています。以前は採用手法の主流はナビ媒体でしたが、スカウト型の媒体が増加。それらを多くの企業が利用しているため、採用効果としては課題が残っています。人事担当者にはこうした社会の変化、採用手法の変化に対応していくことが求められています。

高田:企業が人材に求めるスキルが多様化、複合化していることも、採用難易度を高める要因の一つです。以前は中小企業が採用に苦戦していても大手企業はそれなりに順調でしたが、現在では企業規模にかかわらず苦戦していて、採用に困っていない企業はいないと言ってもいい状況です。

激化する採用市場において、候補者に選ばれるための「候補者体験(CX)」の重要性が増していると言われています。CXとはどのようなものでしょうか。なぜ重要性が増しているのでしょうか。

松下:候補者体験(CX)とは、候補者が企業を認知してから応募、選考、内定、入社といったプロセス全体での体験のことです。採用の難易度が上がっている現在、候補者に選ばれる企業であるためにはより良いCXを実現する必要があります。

望ましいのは、候補者が選考の過程で企業の良い点・悪い点を把握し、理解を深めたうえで入社することです。理解が浅い状態で入社すると早期離職のリスクが高まりますが、理解が深まってから入社すればその後の活躍が期待できます。

高田:CXで重要な要素の一つとして、面接官の面接力があります。どんな人がどういう面接をして、候補者に自社の良い点・悪い点を伝えるのかがより重要になってきています。私は企業の採用領域を支援していますが、「面接官の質を上げたい」という相談をいただく機会が非常に増えています。また、新卒採用では、年齢層の高い面接官と、若い世代の候補者には考え方に大きなギャップが存在するため、そういった現状についてレクチャーを行う機会も多くなっています。

中途採用でも採用担当者が選考の最初のプロセスから入社までを一貫してケアしていく企業が増えていて、企業の採用にかける人的コストは増加しています。

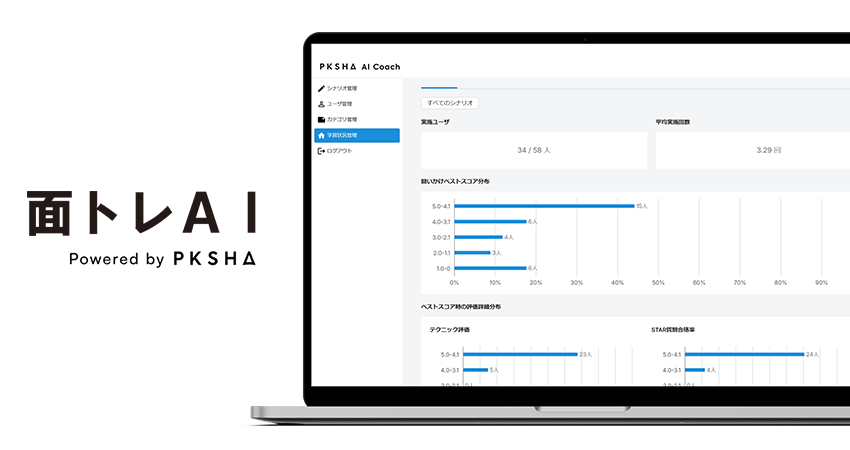

松下: 面接官のスキル向上にはテクノロジーを活用できます。例えば、私たちが提供している「面トレAI」は、面接官がAIを相手に面接のロールプレーイングを行い、改善点についてフィードバックを受けることができるサービスです。

具体的には、STAR(「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」を質問していく面接手法)、オープンクエスチョン(相手の回答範囲に制限を持たせない質問)比率、ポジティブ反応、評価項目見抜き度、センシティブ質問などの観点から、多角的に面接力が評価されるのです。

高田:これまで当社では、面接官向けに講義形式の研修を行ってきました。採用市場の現状や面接のノウハウといった「知識」を学ぶ場として大変好評です。しかし、学んだ知識をすぐに使いこなせるようになるわけではありません。そこで重要になるのが「実践練習」の場です。AIとの面接ロールプレーイングなら、時間や場所を選ばずに練習を重ね、客観的なフィードバックも得られます。

松下:AIならではのメリットは、心理的な側面にもあります。人から厳しいフィードバックを受けると気後れしがちですが、相手がAIなら素直に受け入れやすい。特に、面接官が役職者である場合、人間がフィードバックするのは気を遣いますが、AIなら忖度(そんたく)なく客観的でストレートな指摘ができます。周囲の目を気にせず練習できる利便性も、大きな価値です。重要なのは、あくまで「面接力を向上させる」という目的です。そのために、人とAIの得意なことを「適材適所」で使い分ける視点が欠かせません。

限られたリソースで採用活動の成果を上げるためには、テクノロジーが必要

AIを活用した採用関連のサービスを開発した背景についてお聞かせください。

松下:私たちはお客さまの人事チームの一員として、常時100以上のプロジェクトに携わっています。その最前線で痛感してきたのが、「採用業務を成功させるために、人事担当者は本来どこに注力すべきか」という課題です。日々のオペレーションに追われ、本来時間をかけるべき候補者との対話や戦略立案に十分なリソースを割けていない現場を数多く見てきました。

この背景には、多くの企業が抱える構造的な問題があります。事業の成長スピードに人事部門の体制強化が追いつかず、限られた人員でこれまで以上の成果を求められているのです。この状況を打破するには、テクノロジーの活用が不可欠だと考えました。

その思想から生まれたのが、面接をアシストするAIサービス「面接コパイロット」。AIが優秀な人事アシスタントとなり、面接官の負担を軽減し、質の高い選考を実現するサービスです。具体的には、面接準備から評価記入までのサポートはもちろん、対話内容の自動記録や評価の補助、次の面接官への申し送り作成まで行います。これにより、面接官は煩雑な作業から解放され、候補者との本質的な対話に集中できるようになるのです。

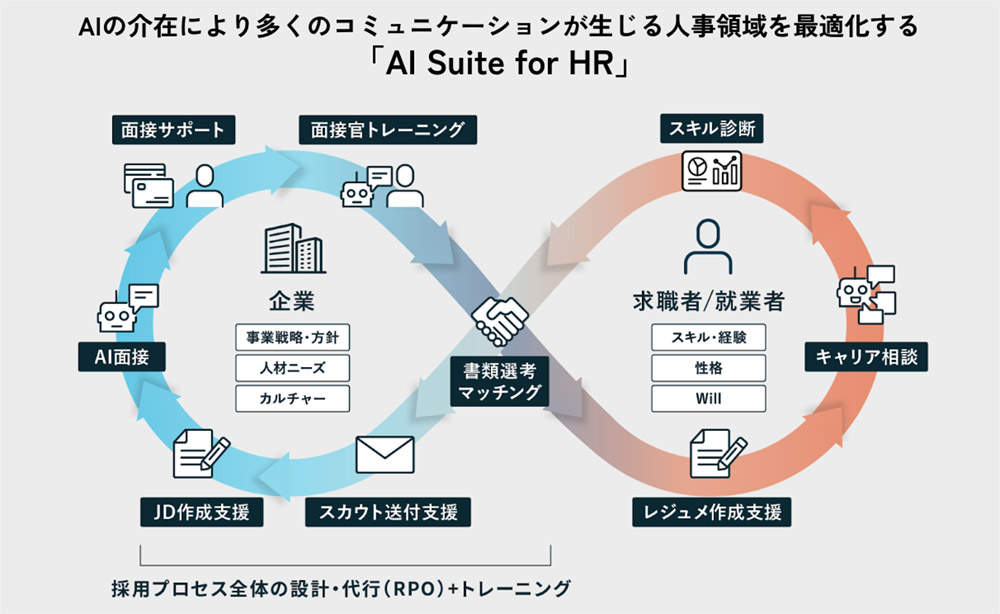

大野:PKSHAのグループ会社では、「人間を支援するAI」とは別に、「AIが人間の代わりに面接を行う」プロダクトもあります。「両者は矛盾しないのか」とよく聞かれますが、私たちは明確に「共存するもの」だと考えています。採用の目的や対象に応じて、最適な手法は異なるからです。

例えば、AIが面接を行うサービスが主に活用されるのは、アルバイト採用や新卒採用の一次選考です。これは、書類だけでは判断できない潜在層と広く接点を持ち、「機会の損失」を防ぎたいという企業のニーズに応えるものです。

一方で、中途採用では候補者側の「実際に働く人と話して、相互理解を深めたい」という意欲が高いため、一次選考から人間が面接を行うことが、候補者の動機付けの観点から非常に重要になります。ただし例外として、応募が殺到するような人気職種では、効率的なスクリーニングのためにAI面接を活用するケースもあります。

高田:新卒採用と中途採用では、評価するポイントが根本的に異なります。この違いが、AI選考との相性にも表れます。新卒採用は、候補者のポテンシャルを見込んでの採用です。企業側が発信する価値観やバリューに共感する人材の中から、自社で活躍しうる資質があるかを見極めるため、評価基準が比較的シンプルです。そのため、AIによる選考とも相性が良いと言えます。

一方で中途採用は、候補者の複雑な背景を読み解きながら、これまでの経験やスキルを評価する必要があります。転職理由も、前職への不満やライフイベントなど一人ひとり異なります。こうした多角的な情報を深く理解し、対話を通じて本質を見抜くには、人間による面接が重要だと考えています。

新卒・中途や採用の段階によって、対面とテクノロジーを使い分けることが有効なのですね。

大野:おっしゃる通りです。その考え方をさらに進めたのが、私たちがトライアル提供しているAIによる書類選考支援サービスです。ポジションごとに求める要件を設定しておくと、AIが候補者のレジュメを解析し、「要件と合致する部分」と「そうでない部分」を自動で整理・可視化してくれるものです。このサービスを使えば、担当者による評価のばらつきを防ぎ、確認作業の時間を大幅に短縮できます。もちろん、AIはあくまで判断材料を整理するアシスタントです。その情報をもとに、最終的な合否を判断するのは、これまでと変わらず人間の重要な役割です。

高田:AIは、面接や選考の「ブラックボックス」を可視化する手助けもしてくれます。たとえば、AIが出力した評価を基に面接官同士で議論すると、「自分たちは無意識にこういう点を重視していたのか」といった「暗黙の選考基準」が浮かび上がってくることがあります。そうしたこれまで言語化されていなかった基準を、正式に書類選考の評価項目に加えるなど、選考プロセス全体の公正性や精度を高めるきっかけになるのです。結果として、より自社に合う候補者の母集団形成にもつながる可能性もあるでしょう。

トライアンフのHR×AIソリューション採用から配置まで、人事全体をデータで可視化するAIの可能性

人事領域全体はテクノロジーの活用によって、どのように変化していくのでしょうか。

松下:これからの人事には、組織が抱える潜在的な課題、例えば「なぜこのチームは生産性が上がらないのか」といった問題の根源を突き止め、解決していく視点が不可欠です。採用から育成、配置までの全てがつながっていて、テクノロジーはこれらの課題をデータに基づいて可視化し、解決策を導き出す上で強力な武器になります。

AIによる組織編成に取り組む企業も出てきています。AIを人事領域でどう活用していくべきか。活用範囲は幅広いため、いろいろな会社からのAIに関する相談が後を絶ちません。最適な人員配置やチーム編成を考えることはもちろん、最近では企業から「マネジャーとメンバーとのコミュニケーションを改善するためのAIコーチングはできないか」といったご相談も増えています。日常的な業務の効率化も重要です。例えば、PKSHAグループの「PKSHA AI ヘルプデスク」のように、ITや労務に関する定型的な問い合わせにAIが自動で回答する仕組みは、人事担当者の負担を軽減し、従業員満足度の向上にも直結します。

私たちは、お客さまの真の課題はどこにあるのかを深く理解し、多様な選択肢の中から、ツールを導入するべきか、あるいはコンサルティングを通じてプロセスから見直すべきか、最適な解決策を共に探っていくことを大切にしていきたいと考えています。

大野:人員配置は、まさにAIが得意とする領域です。特に大企業では、全社員の情報から最適な配置を考えるのは人間の認知能力を超えてしまいます。しかし、個人の経歴や評価、面談記録といったデータを活用すれば、AIが最適な配置や異動の組み合わせを提案できます。そのために、日頃からデータをきちんと蓄積しておくことが重要です。ただ、最初から完璧なデータを目指すと、データ整備だけで終わってしまいがちです。まずは過去の人事評価のコメントなど、今ある情報を活用しながら不完全な状態からでも始めてみることが、現実的な第一歩になります。

また、AIは「人手では到底無理だった業務」を可能にします。例えば、全社員を対象に「会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)がどのくらい浸透しているか」を一人ひとり面談して調査するのは現実的ではありません。選択式アンケートなどを行ったとしても、なかなか社員の考えを深く知ることは難しい。しかしAIなら、チャットツールなどを通じて全社員にヒアリングし、その結果を分析して組織の状態を可視化することもできるのです。

現状では、人事の方々はどのくらいAIなどのテクノロジーを活用されているのでしょうか。

高田:残念ながら、経営層からの指示で「取りあえず情報収集している」という段階の企業が多いのが実情です。「AIで何を実現したいか」という目的意識がまだ希薄な印象を受けます。

松下:企業による活用度合いの格差は非常に大きいですね。先進的な企業は、「社員の活躍を最大化する」といった明確な経営目的を達成するための「手段」としてテクノロジーに投資しています。「AIで何か面白いことをしよう」という発想ではなく、「この課題を解決するために、AIは使えないか」という目的起点の考え方が成功の鍵ではないでしょうか。

外部環境の変化、テクノロジーの進化を受けて、人事部門は今後どのように変わっていくべきでしょうか。読者へのメッセージとしてみなさまのお考えをお聞かせください。

高田:採用担当者の役割は、「人を探す」仕事から、「候補者から選ばれる組織を作る」仕事へと大きく変化しています。かつては媒体やエージェントの活用が主戦場でしたが、今は候補者が魅力に感じるキャリアプランや働き方、人事制度などを整えるといった、組織内部の課題解決が成功の鍵を握ります。

つまり、採用の成功は、もはや採用担当者だけのミッションではありません。人事領域全体の視点を持って組織を変革していく必要があります。私たちは、テクノロジーの活用も視野に入れながら、その複雑な挑戦に取り組む採用担当者の皆さんを支援していきます。

大野:グローバル企業では既に、AIの存在を前提とした組織・採用の再設計が始まっており、この流れは必ず日本にも訪れます。そのとき、人事の役割は、AIに任せる業務と、人間にしかできない価値ある業務は何かを定義し、組織を導くことです。

人事は、事業部門のパートナー。AIによる変化に直面しているのは、人事も事業部門も同じです。だからこそ、人事がまず自らテクノロジーを使いこなし、その経験と実感を持って事業部門に寄り添うことが、信頼されるパートナーであるための第一歩になります。

松下:全ての「人事課題」は、その根源をたどれば「事業課題」や「経営課題」に行き着きます。つまり、人事の方々が向き合っているのは、会社の未来そのものです。

しかし、多くの方が日々のオペレーションに追われ、その本質的な役割に時間を割けていない実状があります。私たちは、テクノロジーによってその課題を解決し、皆さんを煩雑な業務から解放したいと考えています。そうして生まれた時間で、より戦略的で難易度の高い、本来向き合うべき経営・事業課題の解決に取り組んでいく。それこそが、私たちが支援したい人事の未来像です。

企業の人的課題を解決する「人事戦略パートナー」

株式会社トライアンフは、企業の成長に不可欠な「人」の課題を解決するプロフェッショナル集団です。採用から育成、人事制度設計、労務まで、人事領域のあらゆる課題をワンストップで支援。机上の空論ではなく、自社で実践し効果を実証したソリューションのみを提供します。

クライアント人事部の一員のように寄り添い、課題解決まで徹底的に伴走。本質的な組織力向上を実現し、企業の持続的成長を強力に後押しすることをお約束します。

事業領域:人事AI活用/採用/人材開発・研修/アセスメント/労務/制度設計

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント