ビジネスのグローバル化や働き方の多様化への対応を目的として、ジョブ型人事制度が注目されています。制度を導入する企業が増えている一方で、個人のキャリアや処遇にどのような影響が出るのか、曖昧な理解にとどまっているビジネスパーソンや人事担当者が多いのではないでしょうか。PERSOL(パーソル)グループのシンクタンクであるパーソル総合研究所の上席主任研究員である藤井 薫氏は、2025年2月、書籍『ジョブ型人事の道しるべ ~キャリア迷子にならないために知っておくべきこと』を上梓しました。藤井氏は、ジョブ型人事制度にはメリットばかりではなく、これまであまり語られてこなかった懸念点があるといいます。日本企業におけるジョブ型人事制度の導入の実態と、導入に際して企業や個人が留意すべき点についてうかがいました。

- 藤井 薫さん

- パーソル総合研究所

シンクタンク本部 上席主任研究員

電機メーカーの人事部・経営企画部を経て、総合コンサルティングファームにて20年にわたり人事制度改革を中心としたコンサルティングに従事。その後、ソフトウェア開発企業にて取締役タレントマネジメント事業部長を務める。 2017年8月パーソル総合研究所に入社、タレントマネジメント事業本部を経て2020年4月より現職。2024年4月よりコンサルティング本部ディレクターを兼務。各種メディアへの寄稿も多数。著書に『人事ガチャの秘密 配属・異動・昇進のからくり』(中公新書ラクレ)。

ジョブ型的人事制度の3パターン

日本企業におけるジョブ型人事制度の導入状況を、どのようにご覧になっていますか。

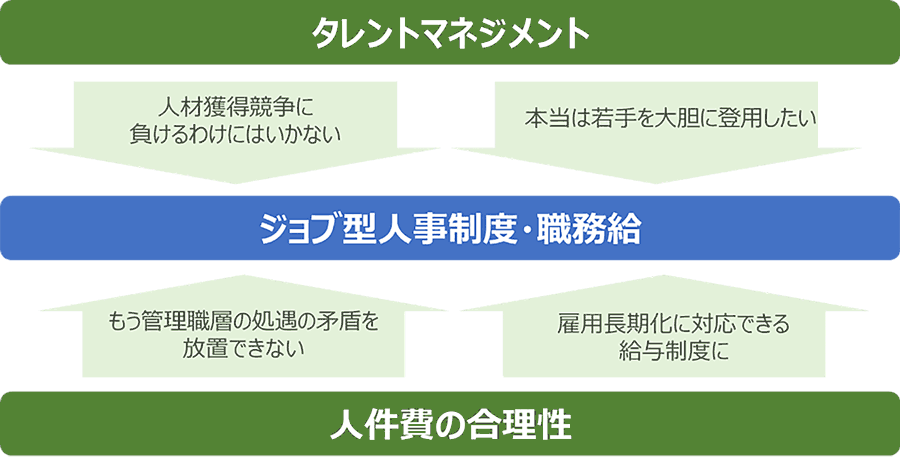

適所適材の配置や人件費の合理性を追求していくうえで、日本型人材マネジメントの仕組みの矛盾が目立つ時代になりました。昨今はジョブ型的な人事制度が注目されており、今後広がっていくことは間違いないと考えています。

ジョブ型“的”と表現したのは、必ずしもジョブ型に明確な定義があるわけではないからです。実際に企業で導入されている制度をみると内容に共通項はありますが、いくつかのパターンに分かれていて、運用実態にもグラデーションがあります。

いくつかのパターンがあるとのことですが、例えばどのようなものでしょうか。

大きく分けて、三つのタイプがあります。

一つ目は、「グローバル志向型」。グローバル環境への適合を意識した典型的なジョブ型人事制度です。ポジションごとに職務記述書があり、それに基づいて職務評価が行われ、職務等級(ジョブグレード)と給与が決まる仕組みです。ここで言うポジションとは、「課長職」「部長職」といった大きなくくりではなく、「人事課長」「営業1課長」といった個別具体的なポジションのこと。その一つひとつに責任、権限、求められる成果などを記した職務記述書が作成されます。

「グローバル志向型」はグローバルに本格事業展開する大規模メーカーに多く見られます。世界各国にあるグループ会社は全てジョブ型なのに、日本の本社だけが従来の日本型で、人材登用や処遇などに矛盾が生じている状況を解消することを主な狙いとするものです。海外でジョブ型がスタンダードである理由は、職務記述書がないと採用に支障があるからです。一方、日本ではこれまで職務記述書がなくても採用や入社後の人材マネジメントが成立してきました。

二つ目のパターンが、「組織長厚遇型」のジョブ型人事制度です。今でも職能資格制度は多くの企業で用いられていますが、制度疲労も目立っています。ラインマネージャーの処遇向上・差別化を目的として、ジョブ型を導入するケースです。

職能資格制度下では、実態として昇格が年功的に運用されてきました。そして、管理職層の等級に昇格すればラインマネージャーでなくても、ラインマネージャーと同等の処遇を受けているケースが珍しくありません。しかし仕事の責任で言えば、ラインマネージャーは担当組織全体の成果責任を問われ、ピープルマネジメントも年々その負担が大きくなっています。それでも同じ等級であれば給与がそれほど変わらず、役職手当で多少差がつくだけという状況でした。

また、定期昇給の累積で給与が上がっていくため、勤続年数が長いベテラン社員は若いマネージャーより給料が高いという現象が起きます。管理職になりたくない若手が増えている背景の一つに、こうした処遇問題があることも無視できません。そのため、ラインマネージャーとそれ以外を切り分けて、職責に応じて適切に処遇したいというニーズから、ジョブ型人事制度を導入するケースです。このタイプでは、 職務記述書がないこともあります。

三つ目は「フレキシブル型」です。従来の人事制度の長所を温存しながら、ジョブ型的な要素を強めるタイプです。例えば、職能等級と職務等級を並存させる、管理職層には職務等級を採用するが一般社員層は職能等級を適用する、比較的柔軟な役割等級制度にするといったケースがあります。全面的にジョブ型へ切り替えるのではなく、従来の日本企業の仕組みの弱点になっていたジョブ型的要素を強めるという考え方で、これも現実的な選択肢だと感じています。

それぞれの課題や現状をふまえて、最適なスタイルを模索しているのですね。

三つのタイプに共通しているのは、導入の背景にラインマネージャーの登用や処遇に関する課題が存在することです。責任が重い仕事を要求する以上はそれなりの処遇をすべきという考え方と、勤続年数などの属人要件を外すことで若手でも適任者がいれば積極的に適所適材の登用ができるようにしたいという意図があります。

ラインマネージャー以外への対応は企業によって分かれます。管理職クラスでもラインマネージャーではない専門職の扱いはさまざまです。技術系の社員が多い業種では本格的な高度専門職はラインマネージャー並みの処遇が受けられる企業も多い一方、事務系が大半を占める業種では専門職制度はなくてもいいというスタンスを取る企業もあります。

もう一つ対応が分かれるのは、職務記述書を作るかどうかです。グローバル化で対応が求められる企業は作成を必須とするスタンスですが、そうではない企業の判断はさまざまです。職務記述書を作ることで責任範囲がはっきりする一方で、「書かれている以外のことはやらなくていい」と捉えられてしまう懸念もあり、運用の難しさがあります。また、職務記述書はポジションごとに作る必要があり、組織改定や仕事の変化に応じたメンテナンスの手間がかかります。これが理由で、職務記述書を作成しない企業もあります。ただし、作成やメンテナンスの工数は、今後は生成AIの活用などによって大幅に削減できる可能性がありそうです。

「ふつうの会社員」が管理職でいられる期間は従来よりも短くなる

ジョブ型人事制度にはメリットも多い一方で、導入や運用においては留意しなければいけない点もあると藤井さんは指摘されています。

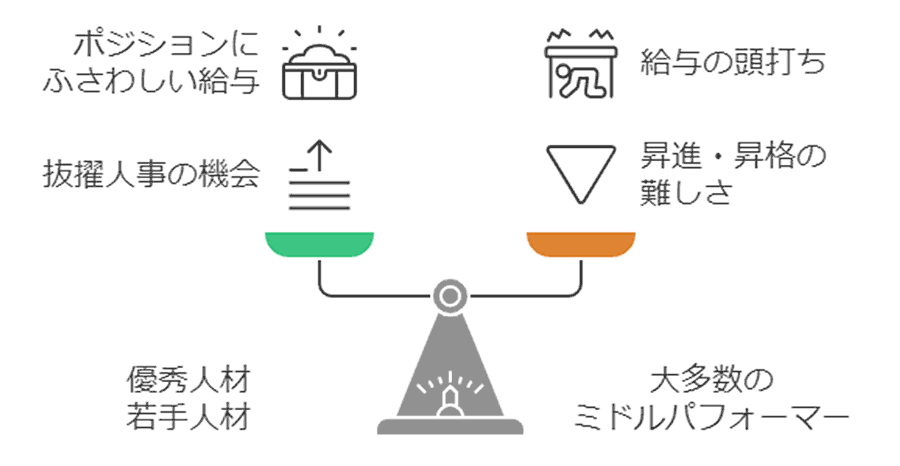

ジョブ型人事制度下では、若い人が登用されやすく、能力があればポジションに応じた高い処遇を得られるなど、若手人材や優秀人材にはメリットがあります。一方で、「ふつうの会社員」にとっては必ずしもポジティブではない影響もあります。

企業は経営人材やイノベーターの育成・発掘、優秀人材の抜擢といった文脈でジョブ型を導入するケースが多いのですが、経営人材やイノベーターだけで会社が成り立つわけではありません。実際に会社を支えているのは、大多数を占める「ふつうの会社員」です。この層への影響は看過できません。

「ふつうの会社員」とはどのような人を指すのでしょうか。

従業員をハイパフォーマー・ミドルパフォーマー・ローパフォーマーに分けるなら、いわゆるミドルパフォーマーと呼ばれる人たちのことです。一般的な日本企業の人事評価制度では、目標管理で真ん中の評価のミドルパフォーマーは、目標をほぼ達成している社員です。この層は、コンピテンシー評価などでも、等級に求められる要件をほぼ満たしているという評価です。要するに、特別優秀ではないかもしれないけれど、やるべきこときちんとやっている人たち。事業をけん引する優秀なリーダーではないかもしれませんが、非常に重要な基幹戦力であり、社員の大多数を占める人たちです。

経済の活性化には全体の底上げが必要であることと同様に、会社もミドルパフォーマーが活性化することなしに事業はうまくいきません。しかし、ジョブ型人事制度を導入するにあたって、こうした人たちにジョブ型人事制度がどう作用するのかという議論が欠けていると感じています。

「ふつうの会社員」にとって、ジョブ型人事制度が必ずしも良いとは限らないのはなぜでしょうか。

いわゆるメンバーシップ型の人事制度が「人」基準であるのに対して、ジョブ型は「仕事」基準です。しかし、両社の違いはそれだけではありません。私が強調したいのは、「時間軸」が異なることです。メンバーシップ型の仕組みでは、社員の累積貢献度を重視し、同じ仕事をして似たような成果を上げている人がいれば、初任者よりベテランを昇格させることがあります。しかし、ジョブ型の仕組みでは、現時点の職務や成果のみを評価するため、累積貢献度は加味されません。登用は適所適材で行うべきであり、それ自体は当然のことです。

新入社員として入社して最初の10年ぐらいは、ジョブ型でもメンバーシップ型でもあまり違いはないでしょう。まっさらな状態からルーティンの仕事を覚えて、ある程度難易度の高い企画業務や対人折衝業務ができるようになるまでは、給料も職責も順当に上がっていく人がほとんどです。

ところがそれ以降は、順調に昇進する一部の人を除き、同じ仕事を同じように担当し続ける可能性が非常に高くなります。こうしたケースでは、ジョブ型制度下ではグレードが変わらないため給与は据え置きになります。同グレード内で給与の幅がある場合は昇給もあり得ますが、あくまでその幅の範囲内です。4、5年もたてばそのグレードの上限に届いて給料が頭打ちになります。そうなるとベースアップなどがない限り、昇給することはありません。

また、管理職になれば安泰というわけでもありません。役職定年制度を廃止する企業も増えており、これで「ずっと管理職をやっていられる」と思う人がいるかもしれませんが、むしろ逆です。たとえば、これまで55歳が役職定年だったなら、55歳までは役職に就いているケースが大半でしたが、役職定年制度がなくなれば、いつ役職が外れるかわかりません。

お話を伺っていると、かなり厳しい状況のように感じます。

もちろん、これは趣旨通りに厳格にジョブ型人事制度を運用した場合のシナリオです。ただ、ジョブ型人事制度にはこうした側面があることは、個人も企業も頭に入れておく必要があると思います。

当社の過去の調査「管理職の異動配置に関する実態調査(2022)」によると、初任管理職の登用適齢期は30代半ばから40過ぎくらいまでです。その頃に課長になった人たちの中で、どれくらいの人が部長になれるでしょうか。だいたい5人に1人くらいでしょう。つまり、課長になった5人のうち4人は、部長にならずに課長のままです。

35歳で課長になった上司が、そのまま役職定年がなくて60歳や65歳までずっと課長でいるとしたらいかがでしょうか。仮に毎年目標達成していたとしても、同じ部署で10年、15年もファーストラインのマネージャーをやっていれば、マンネリ化は避けられません。またその間に、自分より仕事ができる次の世代が現れるでしょう。そう考えると、課長でいられるのは長くて10年だと思います。つまり、40代のうちにポストオフになる可能性が高いのです。ポストオフになって責任が軽くなると、もちろん給与は下がります。

課長のまま異動するという選択肢もあります。しかし、課長は一番現場に近いファーストラインのマネージャーです。マネジメント業務とともに、自身もプレイヤーとして働くことがほとんどでしょう。全く専門性が異なる部署に課長として横異動するのは現実的ではありません。例えば、営業部長をやっていた人が初めて人事に異動してきたとして、部長としての部門運営能力と経営視点があり、傘下に専門的人材がそろっていれば、人事部長が務まるかもしれません。一方で、営業課長だった人が人事課長になる場合、。人事分野固有の専門知識、専門能力がなしでは、 ファーストラインのマネージャーは務まらないでしょう。

支店や営業所が多い会社であれば、各地の拠点に営業課長のポストがあり、横異動の可能性はあるかもしれません。しかし、例えばコーポレート系などの職種では課長ポストが限られていて、社内に一つしかないことも珍しくありません。そうなると、たいていの場合、プレイヤーに戻るという選択肢になります。

ただし、プレイヤーに戻るにしても、相応の専門性がないと務まりません。これまでマネージャーとしてマネジメント業務に時間を割いていた人が、役職が外れてすぐに専門職としてふさわしい仕事ができるかどうかが分かれ道です。場合によっては、専門能力がなくてもできる仕事しか与えられなくなる恐れがあります。

「ふつうの会社員」というのは、決して見るべきところがない社員のことではなく、やるべきことをやっている人たちです。しかし、積み上げで処遇が上がっていくという概念がなくなることで、処遇面ではこれまでよりも厳しい状況に置かれることになります。あまり語られることはありませんが、ジョブ型人事制度がもたらす大きなインパクトです。

企業も個人もジョブ型人事制度の影響を正しく理解し、必要な対策を

「ふつうの会社員」は、自身のキャリアをどのように考えていくべきなのでしょうか。

お伝えしたいことが三つあります。一つ目は、現状把握をすること。ジョブ型と言っても、企業によって内容や程度はさまざまです。まずはジョブ型そのものに対する理解を深め、さらに自分の会社がどのような仕組みでどんな運用をするのかを把握し、この会社でキャリアを続けるとしたら自分はどうなるかを予測することが出発点です。

二つ目は、自分の専門性を見つけること。程度の問題はあれ、世の中全体としてジョブ型的な方向にシフトしていくことは確実です。そうすると課長になった人でも、昇進し続ける一部の人を除けば、いずれプレイヤーに戻ることになります。65歳、70歳まで働くことが当たり前になることをふまえると、学校を卒業して働き始めてから50年に及ぶかもしれない職業人生のうち、多くの人は40年間ほどはプレイヤーです。相応の専門性がない限り、それなりの給料をもらえる仕事を40年やり続けることは困難です。

自分の専門性は何なのか、どこを強みとしていくのか、なるべく早めに、30歳ごろまでには方向性を決めて、自分の専門性を定義していく必要があると思います。専門性は、基本的には職種と事業の種類の掛け合わせで考えると良いでしょう。

そして三つ目は、専門性の幅と高さを出すために、自分はどう動くべきなのかを考えること。何も考えずに目の前の仕事だけをやり続けるのはあまり賢い選択とは言えません。5年も同じ部署にいれば、学習意欲が落ちてマンネリ化します。高みを目指すためには、狭い範囲で尖るだけでなく、間口の広さも必要です。

流れに身を任せていれば誰でも順調にキャリア形成できた時代とは異なり、ジョブ型が普及した世界では、その仕組みを把握してキャリア形成に生かせる人とそうでない人との差が一気に開きます。全面的に自分のキャリアを会社に委ねるメリットは小さくなっています。専門性を軸にして自律的にキャリア形成する姿勢が重要です。

社内公募制度やFA制度といった手挙げ異動のチャンスがあれば、積極的に活用するとよいでしょう。同じ営業職であっても、扱うサービスや顧客、場所を変えることで、専門性の幅を広げることができます。全く新しい職種にチャレンジして、専門性の軸を二つ持つという戦略もあり得ます。そういったキャリアを希望する人は、第二新卒でもない限り未経験職種への転職よりも、社内での手挙げ異動のチャンスを生かす方が現実的です。

一方で、企業は、これまで以上に長期にわたる雇用責任を果たしていかなくてはならず、従業員のキャリア自律を強調するだけではなく、専門能力開発をさらに強力に推進していくことが求められます。もちろん、従業員が自律的に専門性の幅や深さを得られる機会の創出に注力すべきです。

まだまだ年功序列の文化が根強い日本企業で、ジョブ型の人事制度を導入するために人事や経営側が配慮すべきこと、工夫できるポイントはありますか。

ジョブ型は、言い換えると「適所適材」という発想です。あるポストに現状よりもベターな人材がいれば置き換えることになりますが、実際はものすごく難しい。何年も連続して成績がふるわないのであれば話は簡単ですが、ミドルパフォーマーである大多数の人はそれなりに目標を達成するはずなので、ポストオフの根拠に乏しいのです。

しかし、役職定年のように年齢で一律にポストオフするのは、そもそものジョブ型の考え方とは矛盾します。そのため、新たなポストオフの仕組みが必要になると考えています。

例えば、管理職を任期制にするなどの方法が考えられます。役職定年の考え方とは異なり、着任してから2年や3年といった任期を設ける考え方です。任期性なので、基本的には期間が満了したら役職が外れます。「基本的に更新されるが、ポストオフされることもある」では適所適材の見直しにはつながらないため、「基本的にポストオフされるが、更新されることもある」という立て付けにしないと、運用は現実的ではないでしょう。さらに、任期満了のタイミングに社内公募を組み合わせる方法もあります。

その他、ジョブ型の人事制度の運用にあたって企業側が留意すべきポイントはありますか。

異動配置や処遇に関する部門権限をどう持たせるかが重要です。ジョブ型になると各部門の人事権、裁量権が大きくなります。あるポジションに誰をつけるべきかという個別具体的な話になるので、職務要件の詳細な理解が求められるからです。ファーストラインのマネージャーの登用は、全社一律で管理職昇格試験をするようなスタイルではなくなり、各部門に判断が委ねられることが増えると考えられます。

当然、各部門の人材マネジメント能力が問われますが、ライン部門、事業部門の従業員は、管理職でも人材マネジメントの知見が乏しい人も多いため、リスクがあることを認識する必要があります。HRBP体制を整えてサポートすることが好ましいものの、HRBPとしてふさわしい人材も限られています。そのため、部門権限をどれくらい持たせるのかは慎重に議論する必要があります。

部門の人事権が大きくなり、若手を積極的に登用する部門とそうではない部門が出てくれば、社員間の不公平感の増長につながる恐れがあります。またジョブ型制度の普及に伴い、S/A/B/Cなどのランク評価をつけないノーレイティング方式を採用する企業も増えていますが、ここにも危うさがあります。同じような仕事をして似たような実績を上げていても、ある部門では昇給させ、別の部門では給与据え置き、ということが起こり得るからです。各部門の権限が強くなることによって、いわゆる「配属ガチャ」や「上司ガチャ」がより深刻化する可能性があります。

どこまで部門に権限や機能を持たせるかは、企業の状況や考え方にもよるでしょう。ただ、先に述べたようなミドルパフォーマーの人たちが公正に評価・処遇されるように、セーフティーネットを設けることも、人事や経営側は検討していく必要があります。

ジョブ型人事制度はメリットばかりを多く語られがちですが、趣旨通りに運用しないと期待した機能を果たせないばかりか、副作用も出てしまうでしょう。メリット・デメリットを正しく理解したうえで、制度を設計することが企業には求められます。

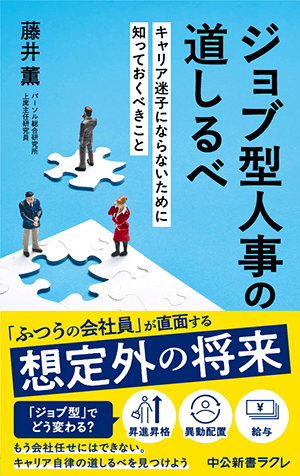

書籍「ジョブ型人事の道しるべ キャリア迷子にならないために知っておくべきこと」

「ジョブ型」人事制度の導入が広がりつつあります。職務を基準とするジョブ型では、昇進昇格・異動配置・給与などの制度や運用が変化しますが、その実態は一様ではなく、誤解も多い状況です。

本書では、ビジネスパーソンの大多数を占める「ふつうの会社員」に焦点を当て、ジョブ型がどう影響を与えるか、そして、どのようにキャリアを構築していけばよいかを、具体的な事例とともに、解き明かしていきます。

中央公論新社 2025年2月10日 発刊

藤井 薫 著

パーソル総合研究所は、あらゆる人がはたらくことを楽しめる社会の実現に向けて、主に人と組織、労働市場に関する調査・研究の成果を、WEBや機関誌、書籍、寄稿などを通して発信しています。そこで得た知見を活用しながら、組織・人事コンサルティング、人材開発・教育支援といったソリューション提供を通じて、お客様の人と組織の躍進を実現します。

この記事を読んだ人におすすめ

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント