日本の労働市場において、障がい者雇用は長年の課題です。特に近年、RPAや生成AIといったIT技術の急速な普及により、これまで障がい者雇用で一般的だったデータ入力などの定型業務が減少し、活躍できる仕事が減りつつあるのが現状です。法定雇用率の引き上げが続く中、企業はどのようにこの課題に向き合い、持続可能な障がい者雇用を実現していけばよいのでしょうか。障がい者雇用の新たな形として「人材育成型長期インターンシップ」を推進するKindAgent株式会社 代表取締役 茅原亮輔さんと事務局責任者の蔵田裕子さんにお話を伺いました。

- 茅原 亮輔さん

- KindAgent株式会社 代表取締役

かやはら・りょうすけ/栃木県出身。慶應義塾大学卒。衆議院議員・茂木敏充事務所秘書を経て、ゼネラルパートナーズでコンサル室立上げに参画し、障がい者雇用を推進。パーソルチャレンジ勤務を経て独立、障がい者や働く事に工夫が必要な方が幅広く活躍出来る社会の実現を目指して、KindAgent株式会社を設立、代表取締役に就任。

- 蔵田 裕子さん

- KindAgent株式会社 経営企画部 事業部長

くらた・ゆうこ/兵庫県出身。同志社大学卒。富士フイルムにて、海外マーケティングやPR、資材部でのバイヤー経験を経て、富士フイルムホールディングスの経営企画部へ出向し複数プロジェクトを推進。バイヤー育成プロジェクト立ち上げ経験を経てKindAgentへ入社し、長期インターンシップ事業の事務局責任者として従事。

デジタル化が突きつける障がい者雇用の新たな課題と企業の二極化

障がい者雇用の現状についてお聞かせください。

茅原:この業界に長年身を置いていますが、社会全体で大きな変化が起きていると感じています。ITやデジタル技術の進歩によって仕事の内容そのものが大きく変わり、定型的な事務作業はどんどん自動化されています。かつては、紙の資料からデータを入力したり、特定の情報を書き写したりする業務が数多く存在しましたが、それらは今やRPAや生成AIといった新しい技術に置き換わっています。つまり、障がいのある方々がこれまでになっていた業務が大幅に縮小しているのです。人が介在するよりも自動化された方が効率も品質も高くなるという側面もあるため、この流れは今後も加速していくでしょう。

現行の法定雇用率2.5%が来年の7月には2.7%に上がります。これにより大企業では、数十人単位で雇用義務が増えることになります。障がいのある方がこれまで担っていた仕事が変化しているなかで、どのように採用人数を増やし、どんな仕事を担ってもらうのか。そして長期的に活躍して働いてもらうためにはなにをすれば良いのか、多くの企業が悩んでいます。

これらの課題に対し、企業はどのように対応しているのでしょうか。

茅原:企業側の対応は二極化していると感じています。一つは、いわゆる「農園型雇用」に代表されるように、企業内での雇用ではなく外部に頼る「障がい者雇用代行」の動きです。この動きは加速していて、2年ほど前まで約800社だった導入企業が、今では1,500社ほどに増えています。雇用率を達成することだけが目的になっているのではないか、という懸念を抱いています。

もう一つは、困難な状況に正面からチャレンジし、多様性を追求する動きです。障がいのある方も含めた多様なメンバーが、いかに自社で活躍できるかを真剣に考え、社内で受け入れ体制を構築しようと取り組んでいる企業もあります。デロイトトーマツグループ、KDDI、アクセンチュアといった企業が、自社での採用・育成に主眼を置いた取り組みを進めています。

現場ではどのような課題がありますか。

茅原:障がい者雇用の推移をみると、精神障がいのある方が社会環境の変化などを理由に急増していて、新規求職者の約6割を占めます。一方で、その方々の短期離職率の高さは大きな課題になっています。

短期離職の背景には企業と個人のさまざまなミスマッチがありますが、たとえば精神障がいがある大学生のケース。大学在籍時には支援が手薄なため、自身の特性や能力を十分に理解しないまま就職を進めてしまうことが少なくありません。その結果、社会に出てから大きな壁に直面し、障がい者雇用へと移行していく、あるいは働くこと自体が難しくなってしまうのです。

また、企業で「法定雇用率を達成するために人数を確保すること」が優先され、個人の能力や成長を引き出す視点は後回しにされていることも課題です。コンプライアンスを遵守するための業務設計や人員配置がなされた結果、企業と個人のミスマッチが多発しているのが現状です。今後は、「長期の定着を見据えた雇用」「活躍のための育成」「学習機会の提供」「キャリア設計のサポート」といった「質」を重視する視点が欠かせません。

企業に必要な一人ひとりの可能性を信じる姿勢

障がい者雇用をすすめるなかで、企業にはどのような姿勢が求められるのでしょうか。

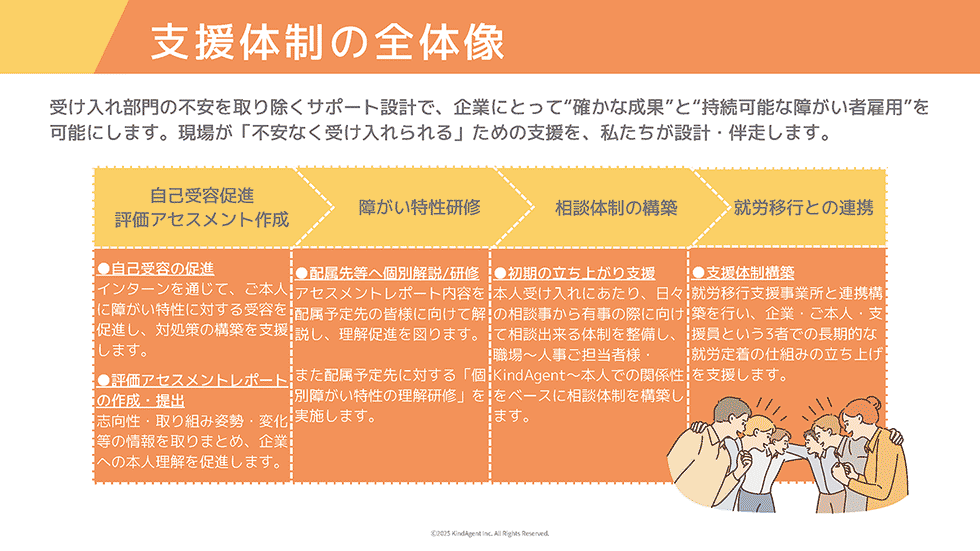

茅原:まずは、障がい者の方を「知る」機会を持ってほしいと思います。私たちのインターンシップでは、配属前の段階で障がい者の方と企業が接点を持つ機会を設けているのですが、「障がいがあるからきっとできないだろう」と漠然と持っていた印象が覆され、「こんなに素晴らしい能力を持っているのか」という気づきを得ることが非常に多い。一人ひとり個性があるように、障がいのある方も一人ひとり異なります。先入観で決めつけず、その方自身の努力や可能性を信じることが大切です。

障がい者という一つのカテゴリーでひとくくりにして、可能性そのものにふたをしてしまうような考え方は、これからの社会では通用しません。能力向上への意欲を促すことがタブー視されるような風潮も一部に存在します。しかし、障がいの有無にかかわらず、誰もがより良く生きていきたいと願うのが人間であり、「チャレンジしたい」「成長したい」という思いを持っている障がい当事者の方もたくさんいます。そうした一人ひとりの希望に寄り添い、成長の機会を提供することが、企業と障がい者の方の双方にとって自然な姿なのではないでしょうか。

障がいのある方々に必要な姿勢や考え方はありますか。

茅原:障がい者雇用率の上昇は就職への追い風になっているかもしれません。しかし、安直に就職先を見つけるだけでは、長期的な活躍は難しいでしょう。DXが進む中で仕事内容は常に変化しています。障がい者の方々も、自ら努力し、学び続ける姿勢が不可欠です。

また、就労移行支援事業所は、自己管理や体調管理、Excelやデータ入力といった基礎的なビジネススキルを習得する上で大きな役割を果たしています。しかし、RPAや生成AIの導入が進む今、そこで培われたスキルだけでは現場のニーズとギャップが生じているのが実態です。就労移行支援事業所での学びは、「職業準備性」を高める上で非常に重要ですが、その先の「会社の中で能力を発揮する」という次元とは異なるものになっています。

高い定着率の理由は人と人とのつながり

「人材育成型長期インターンシップ」についてお聞かせください。

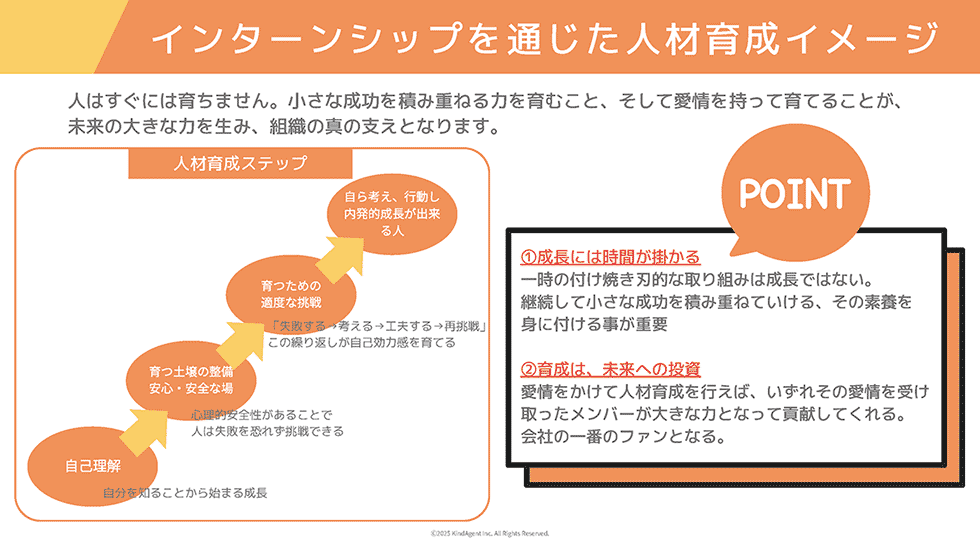

茅原:当社のインターンシップでは、雇用を「義務」でなく「企業の未来への投資」ととらえ、5~6ヵ月の教育・OJTを通じてミスマッチを防ぎ、戦力化と定着を実現します。これまでの障がい者雇用で、おろそかにされてきた「人材育成」という価値観を採用時点で中心に据えています。障がい者の方が「今、何ができるか」を確認しながら、「今後、どんな自分になっていきたいか」「どんな価値を発揮していきたいのか」という思いにも寄り添います。インターンシップという場を用いて、「チャレンジできる機会を提供する」という視点を大切にしています。

プログラムは、「IT学習」「心理教育」「キャリア教育」という三つの柱で構成されています。「IT学習」では、現役エンジニアが講師を務め、情報セキュリティーやITパスポート試験対策といった基礎から、ウェブアプリケーション開発やSQLといった専門的なスキルまで指導します。これにより、現場で通用する実践的なデジタルスキルが身につきます。

「心理教育」では、現役の精神科医や看護師が、心の健康管理や自己理解を深めるサポートを行います。これには、メンタルヘルスケアの基礎知識や、自身の障がい特性を理解し、言語化するトレーニングなどが含まれます。インターン生の多くはうつ病や発達障がいなど、精神障がいの方が多く、とりわけ自己受容やご自身の特性に応じた対処策の確立などがとても重要なケースが多く見受けられます。そうした方々によってより有効な学びの場として、心理教育を提供しています。

「キャリア教育」では、国家資格を持つキャリアコンサルタントが、自己理解を深め、長期的なキャリアビジョンを自律的に描けるよう支援します。

蔵田:当インターンシップは、事務局や講師陣が可能な限り登壇し、対話を通じて一人ひとりの特性や個性に合わせた成長をサポートしています。これは「人の力は人の力で伸びる」という信念に基づいています。

また、インターン生それぞれの「障がいに関する特性」「傾向の変化」「志向性」「主体性」「問題解決力」などを毎月はかり、個別の支援を重視しています。月ごとの変化を分析したレポートを作成したり、配属先に対する個別解説をしたりしながら受け入れのサポートを進めていきます。

その他には、就労移行支援事業所とも連携していて、会社、本人、支援員といった三者での長期的な就労定着ができるよう、仕組み作りの支援も実施しています。

かなり手厚いサポートですね。実際に企業で働くまでの流れを教えてください。

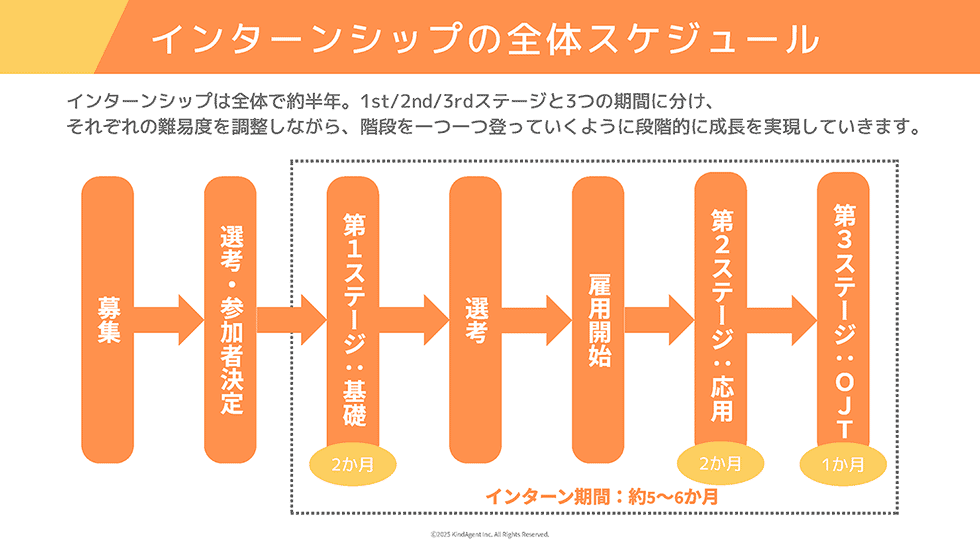

茅原:プログラムは三つのステージで構成していて、実際に企業で働くのは第三ステージです。第一ステージではビジネスの基礎やITの基礎を学びます。基礎的な学習を通じて学び続ける素地を養うと同時に、企業とのマッチングを見据えた関係性を醸成する期間でもあります。

第二ステージでは、仮想のプロジェクトを通して学んだことをアウトプットします。具体的には、社内にある施設の課題を解決するためのアプリケーションを企画・開発するといった、実践的なグループワークを行います。設計書の作成からアプリケーションの実際の開発、実装、納品までの一連の工程を体験するもので、インターンシップの「山場」とも言える重要な部分です。

最後の第三ステージでは、実際に企業で働き、OJTを通して将来の上司となる方と協働します。インターンシップは、このような段階を踏みながら、会社で働く前の「最終的な仕上げ」の役割を担っています。

蔵田:企業で働くのは第三ステージですが、第一ステージの早い段階から企業との接点を設けています。例えば、「Informative Story」というカリキュラム。インターン先になる企業の方々に自身の仕事や人生経験を語っていただく時間で、参加者は企業の文化や働き方を肌で感じ、企業側も参加者の人柄を知ることができます。

Informative Storyの具体例を教えてください。

蔵田:インフォマティブ――すなわち「参考になる」「ためになる」話です。これまでの職業体験で感じた人として大事にしていることや、自分たちがどんな部署でどんな仕事をしているのか、などその内容はさまざまです。私たちは細かくテーマを指定していません。受け入れ先の従業員の方々が「少しでもためになれば」と、インターン生に寄り添うことで、血の通ったリアルな学びや教訓につながっています。こうした相互理解の積み重ねが、入社後の円滑な就業に結びつくのです。

高い定着率が示す「人を育てる」ことの価値

「人材育成型長期インターンシップ」を利用するメリットは何でしょうか。

茅原:企業が自社の人材を育成し、ミスマッチを防げる点です。最も大きなメリットは、このインターンシップを通じて醸成される「愛社精神」と「長期定着」にあると思っています。 半年間、企業と障がい者の方が時間をかけて関わることで、双方の間に深い信頼関係が生まれます。インターン生は、企業が自分たちの可能性を信じ、愛情を持って育成してくれたことを実感し、「この会社のために何ができるだろうか」という強い思いを抱くようになります。

実際に、これまでにインターンシップを卒業した120~130名の方のうち、退職に至った方はほとんどいません。精神障がいの方の「6ヵ月定着率」はおよそ6割であり、半年以内に離職・退職してしまう方の割合は4割にもなります。そういった統計に反して、このインターンシップでは99%以上の方が長期就業を実現しているので、大きな成果だと考えています。

蔵田:インターンシップの修了式で涙を流しながら「過労でうつ病になり、もうITの仕事はできないと諦めていたのですが、このインターンで再びチャンスを得られて、本当に幸せです」と語ってくれた卒業生もいました。人生を変えるほどの強い思いを持って就業を目指している方々が、世の中にはたくさんいます。

<インターン生の声>

- 技術面、体調面、精神面すべてに気を配っていただき、自分のスキルや生活を大きく変えることができた

- 大学を辞めてから社会人経験もなく、仕事に対するイメージが一切わかない状態から就労移行とインターンを経て、仕事はこういうものなんだというイメージがわき、自分もやっていけそうだと自信がつきました。 合理的配慮を受け、自分の想像していたよりも安心できる環境で、さらに今まで勉強してきたことを思う存分活かすことができる環境に非常に感謝しております。

- IT教育だけではく、心理教育やキャリア教育、オンラインカウンセリングまで、このプログラムを無料で受けれていいのかと思うほど、充実したカリキュラム内容、そして、KindAgentの運営さんが本当に素敵な方達でして、親身になってサポートして下さった事に感謝の気持ちでいっぱいです。

- ベイビーステップという言葉がありますが、本当に小さなステップから積み重ねて成功体験を得ることで、社会復帰への自信となりました。ステージが進むごとに、より実務に向けたプログラムを行っていく構成となっており、最終的には自信をもって配属先で就労することが出来たため、大変満足しております。

大手企業との実績も豊富ですね。

茅原:デロイトトーマツグループ、KDDI、アクセンチュアといった大企業に、インターンシップを実施していただいています。デロイトでは第4期まで、KDDIでは第2期まで実施し、アクセンチュアでは第1期を開催させていただきました。いずれの企業様も次回の開催が決定しています。これは、これらの企業がこのプログラムの価値を高く評価し、継続的な取り組みとして位置づけていただいていると捉えています。

蔵田:私たちのインターンシップは「ふるい落とす」のではなく「育む」ことに主眼を置いています。参加者全員の成長を目指すというスタンスを企業側と共有することで、8割という高い採用率を実現しています。企業も「このインターンはふるい落とすものではなく、育むものだ」と理解し、本気で育成に取り組まれています。

茅原:インターン卒業生が就業先で活躍し、社内の賞を受賞したり、アジアパシフィック圏で表彰されたりするなど、目覚ましい事例が数多く生まれています。こうした活躍を見て、「この素晴らしい人材をぜひ自分の部署にも来てほしい」という声が上がり、受け入れ部署が固定されることなく、徐々に拡大する動きもあります。育成型長期インターンシップによって、企業が求める能力を持った人材を安定的に確保できるだけでなく、組織全体の成長につなげられるという好循環ができているのです。

志のある障がい者の方と企業のかけ橋に

最後に、これから障がい者雇用に注力しようと考えている企業へのメッセージをお願いします。

蔵田:私たちのインターンシップは、参加者にとって「いつか振り返ったときに、人生の礎になった」と感じてもらえるような存在でありたいと思っています。半年間という期間で、劇的になにかができるようになるわけではありません。しかし、この期間を通じて、自ら考え、学び続ける姿勢が身につけば、その後の人生で直面する困難を乗り越える力になるはずです。

修了式で涙を流しながら「インターンシップに参加できて幸せでした」と語ってくれた卒業生の姿が忘れられません。人生を変えるほどの強い思いを持って就業を目指している方々が、世の中にはたくさんいる。このことを伝えるのも私たちの使命だと思っています。

茅原:障がい者雇用は、法定雇用率を達成するだけの義務ではありません。企業が多様な人材と向き合い、共に成長していくための未来への投資です。

日本全国には、ITスキルや先進技術を身につけて活躍したいという熱い思いを持つ障がい者の方が大勢いらっしゃいます。地方に住んでいたり、学生であったりすることで、働く機会や育成の場が得られないという課題もありますが、就労移行支援事業所や大学と連携した強固なネットワークを持つ私たちは、志ある方々と企業のかけ橋になることができます。

インターンシップを通じて、企業と障がい者の方が共に進化する、新しい働き方、新しい未来を創造していきたいと考えています。

障がいのある方ひとりひとりの個性を尊重し、企業のDXを推進していくデジタル人材を育成する障がい者向け「人材育成型のインターンシッププログラム」です。

KindAgent株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目10-3 エキスパートオフィス麹町

TEL:03-4405-3233/MAIL:kindagent-internship@kind-agent.co.jp/URL:https://kind-agent.co.jp/

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント