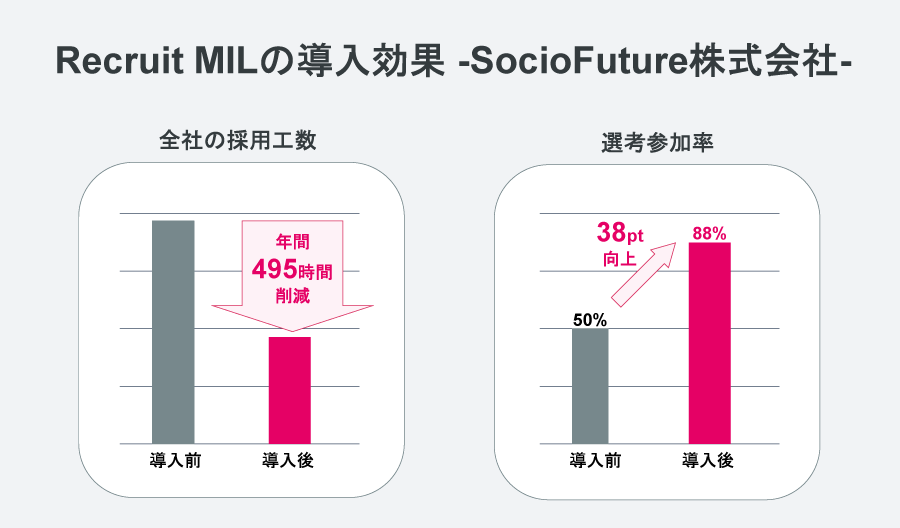

「面接での発言は、学生の本音なのか」「本当に自社に興味を持ってくれているのか」。新卒採用担当者の尽きない悩みに、テクノロジーが明確な答えを出し始めています。新卒採用人数を倍増するという高い目標を掲げながら、年間495時間の工数削減と選考参加率88%を同時に実現したSocioFuture株式会社。同社が導入したのは、単なる業務効率化ツールではありませんでした。それは、学生一人ひとりの動画視聴データから興味・関心を正確に読み解き、候補者体験を劇的に向上させる『インタラクティブ採用』。採用活動をデータドリブンな科学へと進化させる、具体的な手法について伺いました。

- 光岡 敦さん

- MIL株式会社 代表取締役 CEO

みつおか・あつし/新卒でWebディレクター/Webコンサルタントとして従事。2社の創業経験を経て、2018年にMIL株式会社を創業し、インタラクティブ動画プラットフォームMILを開発/提供。学生と企業が"互いに惹かれ合う採用"の実現に向け、候補者体験に重点を置いた新卒採用の革新に取り組んでいる。

- 森田 麻美さん

- SocioFuture株式会社 人事部 新卒採用課 課長

もりた・あさみ/2011年に日本ATM株式会社(現SocioFuture株式会社)へ新卒で入社。

メガバンク、流通系銀行、政府系金融機関、大手地方銀行など、多様な金融機関に対する営業を10年間担当。

産休・育休を経て、2023年より現職の新卒採用課課長として従事。現在に至る。

売り手市場で加速する「タイパ就活」

現在の新卒採用市場を、どのように捉えていますか。

光岡:市場は完全に学生優位の「売り手市場」へと変化しました。しかし多くの企業では、新卒採用のプロセスや組織のカルチャーが、企業が有利だった買い手市場の頃のままアップデートされていません。企業が学生の視点に立てていないケースが多いことが、現在の採用における課題だと感じています。

一方で、SocioFuture様のように市場の変化にいち早く気づき、学生目線に立った選考プロセスへと転換している企業も増えています。この変化を語る上で欠かせないのが、学生の「タイムパフォーマンス(タイパ)」という考え方です。学生がタイパを重視する背景には、主に二つの要因があると考えています。

一つ目は、Z世代の情報収集行動の変化です。オンラインの情報収集に効率性を強く求める一方で、オフラインでは一対一の対話や特別な体験など、より深く関われることを重視します。目的に応じて、情報を得る手段を巧みに使い分けているのです。

二つ目は、奨学金の利用率の高さです。現在の学生は半数以上が奨学金を利用しており、学業に加えてアルバイトに多くの時間を費やしています。時間の使い方に対する意識が、従来とは大きく変わっているのです。

『会社説明会のリアル』Z世代400名調査レポートを読む人材獲得競争という点では、中堅・中小企業の方が、より大きな課題を抱えている印象があります。

光岡:おっしゃる通りです。一部の知名度が高い企業は、エントリーの段階、いわゆる母集団形成ではあまり困っていないのが実状です。しかし、それは全体から見ればごく一部に過ぎません。多くの企業は売り手市場の影響を受け、深刻な課題を抱えています。

新卒採用の最前線にいらっしゃる森田さんは、市場の変化をどのように実感されていますか。

森田:「企業が選ばれる時代」になったことを痛感しています。象徴的なのは、内定を出すタイミングで、学生がすでに複数の内定を得ているのが当たり前になったことです。2社、3社は当然で、5社以上の内定を保持している学生も珍しくありません。

「内定承諾」が持つ意味合いも変わりました。以前は、学生は内定承諾した企業に入社しなければならないという共通認識がありました。しかし、昨今の売り手市場では、その価値観が変わってきています。内定を承諾した後も、じっくり考え抜いて最終的な就職先を選ぶ学生が増えました。企業の新卒採用担当者には、内定承諾後も決して気を緩めることなく、入社まで継続的にフォローすることが求められています。

厳しい新卒採用市場の中、SocioFutureは2024年卒採用で、採用人数を従来の15~20名から40~50名に増やしたそうですが、何かきっかけはあったのでしょうか。

森田:2030年に向けた当社の事業計画や売り上げ目標を達成するための人材が、このままでは足りなくなると明らかになったことがきっかけです。事業を支える人材を早急に確保しなければならないため、新卒採用を大幅に拡大する方針を固めました。

ただし、採用チームのメンバーは増員していません。同じリソースのまま、新卒採用の目標人数だけが2倍以上になったのです。当然、これまで通りのやり方では立ち行かなくなりました。

採用目標倍増、ひっ迫する現場。「最高の候補者体験」と「業務効率化」を両立する一手

採用人数が増えたことで、具体的にどのような課題がありましたか。

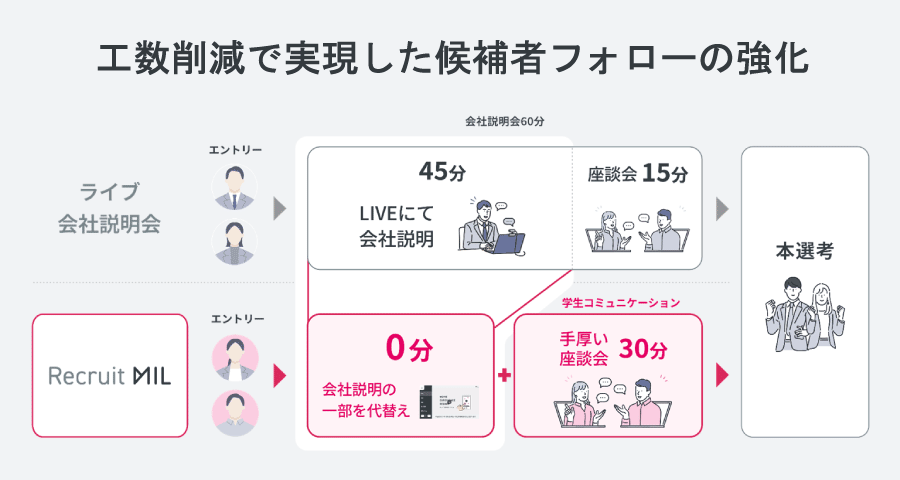

森田:最も大きな課題は、会社説明会の「工数削減」でした。採用人数を増やすには、母集団形成の入り口である説明会の回数を増やす必要がありますが、オンライン説明会を1回開催する場合、準備から事後処理まで採用担当者一人が3~4時間を費やします。さらに学生の企業理解を深めるため、先輩社員にも毎回参加してもらっていたので、彼らの時間も拘束することになります。

説明会を週に4回、5回と増やしていくと、採用チームはそれだけで手一杯になり、その後の選考や候補者フォローに割く時間がなくなってしまいます。まさに八方ふさがりの状態で、2024年卒採用、2025年卒採用は何とか乗り切りましたが、このままではいずれ限界を迎えると感じていました。

2026年卒の採用に向けて、抜本的な解決策が必要でした。そこで、MILが展開している「インタラクティブ採用」の導入を決定しました。

「インタラクティブ採用」の概念についてご説明いただけますか。

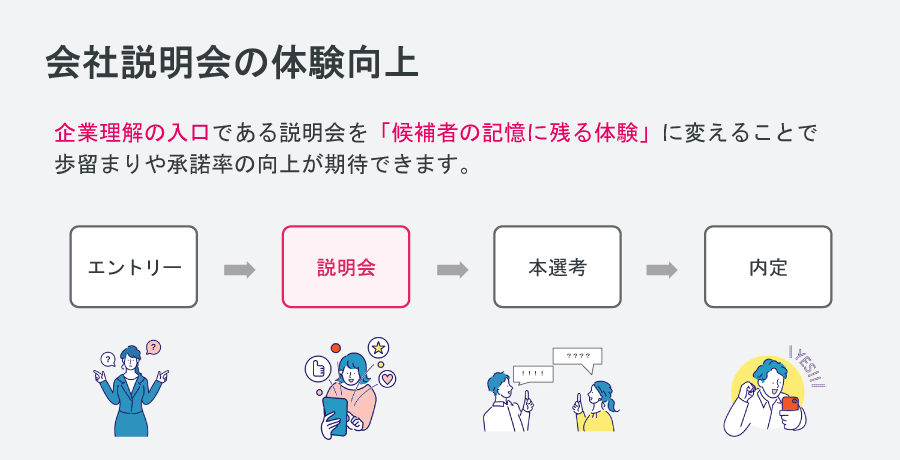

光岡:「インタラクティブ採用」とは、私たちが提唱している新しい採用手法です。その核心は、採用活動の主語を「企業」から「学生」に転換し、「学生に選ばれる候補者体験」を創り出すという考え方にあります。

この発想の原点は、私たちがこれまでマーケティング領域で提供してきた「インタラクティブ動画」にあります。視聴者が動画内の要素をタップしたりクリックしたりして、自らの興味に合わせて情報を深掘りできるコンテンツです。

「ユーザー(視聴者)にとって価値ある体験を創る」という考え方を採用領域に応用したのが、インタラクティブ採用です。学生が参加しやすく、かつ効率的に情報収集ができる体験を提供することで、結果として企業の採用課題を解決することを目指しています。

マーケティングの手法を採用に応用する、というのは興味深い発想です。

光岡:マーケティングと採用は非常に親和性が高いと考えています。マーケティングでは、見込み顧客を引きつけ(リードジェネレーション)、関心を育て(リードナーチャリング)、最終的に顧客になってもらう(コンバージョン)という「ファネル構造」で施策を考えます。

これは採用における、母集団を形成し、企業理解を深めてもらい、内定承諾・入社に至るプロセスと全く同じです。私たちはこの考え方に基づき、採用活動の中でも特に多くの企業が課題を抱え、かつ効率化のインパクトが大きい「会社説明会」の領域に、インタラクティブ動画の技術を応用しています。

森田さんは、どのような点に共感されたのでしょうか。

森田:「学生に選ばれる企業へ」というメッセージに強く共感しました。その上で、具体的な手段に大きく二つのメリットを感じ、導入を決定しました。

一つ目は、先ほどお話しした採用活動の「工数削減」です。説明会を動画にすることで、開催するたびに拘束されていた採用担当者や先輩社員の時間を大幅に削減できます。これは、採用数の倍増を目標に掲げる私たちにとって、必須の条件でした。

二つ目は、候補者体験の質の向上です。ライブ形式の説明会は、担当する二人の社員の組み合わせによって、学生に与える印象に差が生まれることが悩みでした。学生からの反応が良い「最高のペア」もいれば、そうでない場合もあるのが実状です。

一方で動画であれば、「最高のペア」による説明会を、時間や場所を問わず全ての学生に届けられます。登壇する社員の心理的負荷もなくなるため、座談会や先輩社員面談などの他の活動を頼みやすくなるという副次的なメリットもありました。

視聴データから見える学生の「本音」。興味・関心は“行動”から分かる時代へ

インタラクティブ採用を導入したことで、学生の反応に変化はありましたか。

森田:学生の当社に対する解像度が上がったと思います。面接で学生から「説明会でこういう内容があったのですが」といった具体的な質問が増えたことには驚きました。「動画だと自分のペースで何度も見返せるのが良かった」という声も多数いただいています。学生の視聴は1人当たり平均2~3回程度ですが、選考が進むにつれて回数が増える傾向があり、学生が企業理解を深めるために能動的に活用してくれている手応えがあります。

余談ですが、動画に出演している社員がオフラインの座談会に登場すると、学生から「わー、本物だ」とアイドルのような扱いを受けることがあります。これは、従来の説明会では起こらなかった現象です。何度も動画を見返す中で、親近感や良い印象を持ってくれているのだと感じます。

それは「選ばれる企業」になる上で非常に重要な要素ですね。一方で、光岡さんがインタラクティブ採用の価値として強調されているのが「データ活用」です。具体的にどのようなデータが得られ、それをどう活用できるのでしょうか。

光岡:インタラクティブ採用の大きな特徴は、学生一人ひとりの動画視聴データを詳細に取得できることです。「誰が、いつ、どのチャプターを、何回見たか」「どこで離脱したか」といった行動を全て可視化できます。従来のWeb上の詳細な行動データは取得が難しく、かといってアンケートでは本音が見えづらかった。インタラクティブ動画で得られる視聴データは、それらと比較にならないほど高い解像度を持ちます。

森田:動画視聴データから得られる気づきは、私たちの予想をはるかに超えるものでした。最も衝撃的だったのは、学生の「本音と建前」が分かったことです。

例えば、選考の場で「転勤可能です」と話す学生は多いものの、実は動画の視聴データから「転勤制度」の内容を丁寧に確認している様子が多く見られます。言葉には出さないけれど、真剣に将来を考えているからこそ、本当は気にしている——この発見は、私たちが学生一人ひとりをより丁寧に理解し、向き合うきっかけとなりました。

面接での発言だけでは分からない、本当の興味関心が「行動」としてデータに表れるのですね。

森田:おっしゃる通りです。動画視聴データは候補者の興味・関心を見極めるのにも役立ちます。例えば、内定を承諾した学生の多くが、説明会動画を繰り返し丁寧に視聴していました。最終面接での言葉だけでは見えてこなかった興味・関心の"サイン"を、視聴行動が教えてくれているように感じます。学生の興味や関心を理解する上で、貴重な手がかりになっています。

2027年卒の採用からは、視聴データを内定者フォローにも生かしたいと考えています。さらに、面接官にも共有することで、学生一人ひとりの興味・関心に合わせた質問を投げかけるなど、よりパーソナライズされた選考も実現できると考えています。

光岡:私たちのサービスには、視聴データを基に「この学生は〇〇に興味・関心を持っています」と、AIが要約を自動生成する機能もあります。これを確認するだけで、面接官は学生の興味・関心を把握した上で面接に臨むことができ、面接の質を飛躍的に高められます。

それはすごいですね。学生からすれば「この面接官の方は、自分の気になる点を丁寧にフォローしてくださり、とても話しやすい。」と驚くかもしれません。

森田:動画視聴データの分析から得られた気づきは、説明会の内容の改善にもつながっています。以前は、自社の事業内容や将来性、評価制度など、全ての項目を同じ熱量で伝えるべきだと考えていました。しかしデータを見ると、学生が特に興味を持っている項目と、そうでない項目があることに気付きました。

例えば、当社の主要事業はATMの監視です。キャッシュレス決済が進む昨今、現金を引き出すATMの需要が減るなど、事業の将来性を心配する学生が多いのではないかと考えていました。しかし、実際にはそのチャプターの視聴時間は想定より短かったのです。一方で、評価制度や働き方に関する項目が繰り返し見られていました。この結果を受けて、説明内容の強弱をつけ、より学生のニーズに沿った情報を提供できるようブラッシュアップしました。

光岡:多くの企業は、自社が伝えたいことと学生が知りたいことの間にギャップがあることに気づいていません。例えば、説明会の冒頭から創業者がビジョンや理念を長く語るケースがよくありますが、最初の接点である説明会でそれをやってしまうと、多くの学生が離脱してしまいます。データに基づいて、伝えるべき情報の優先順位を見直すことが、候補者体験の向上につながります。

「説明会」から「個別フォロー」へ。創出した495時間で実現した、採用活動の“質の革命”

動画視聴データの活用で、説明会の「質」が向上することがよく分かりました。一方で、導入のきっかけでもあった「量」、つまり工数削減の効果はいかがですか。

森田:定量的な効果も絶大でした。この取り組みによって、採用担当者だけで年間225時間、協力してくれていた先輩社員も含めると、全社で年間495時間も削減できました。

削減できたのは、説明会の工数だけではありません。以前は、説明会に参加した学生のデータを抽出し、選考に進む学生との突き合わせを手作業で行っていました。現在は、動画視聴データとATS(採用管理システム)を連携させているので、そういった業務がなくなりました。

光岡:データ連携を活用すると、これまで人事担当者が手作業で行っていた参加者管理の負担を軽減できます。さらに、学生の視聴状況に応じて次の選考案内を自動化することも可能です。たとえば、説明会を90%視聴した学生をリスト化して選考案内を送るなど、採用活動のニーズに合わせてカスタマイズできます。

工数を減らして捻出した時間は、具体的にどのように活用されたのでしょうか。

森田:新卒採用の活動の中で、より「人でなければできないこと」にリソースを注ぎました。特に注力したのが、選考フェーズにおける候補者一人ひとりへの手厚いフォローです。

例えば、最終面接の前後に、採用担当者が5分ずつ個別面談を実施しています。面接前にはアイスブレイクで緊張をほぐし、面接後には「面接官には聞けなかったけれど、聞いておきたいことはありませんか」と、学生をフォローアップする時間を作っています。

また、学生がいつでも説明会を視聴できるようになったことで、これまで説明会が開催できなかった早朝や深夜、土日に開催してほしいというニーズにも対応できました。授業やアルバイトで忙しい学生の機会損失を防ぎ、取りこぼしを減らせたことも大きな成果です。

光岡:工数削減によって生まれた時間を、説明会後の座談会や個別の社員面談など、よりエンゲージメントを高めるための施策に充てているケースが多く見られます。また、採用活動の早期化・長期化に対応しやすくなったという声も聞きます。次年度向けのインターンシップを開催している時期に、今年度の説明会を動画に任せれば、採用チームはインターンシップに集中できます。これは大きなメリットです。

採用プロセスにおけるリソースの配分が、説明会という「入り口」から、個別の関係構築へと戦略的にシフトできるようになったのですね。

森田:そのとおりです。その結果、説明会から一次選考への参加率は、導入前には50%だったのが、導入後は88%へと大きく向上しました。社内でこの数字を報告したところ、大きな称賛を受けました。

素晴らしいですね。一方で、新しいツールの導入に、社内から反対の声は上がらなかったのでしょうか。

森田:「会社説明会は人の手でやるべき」という声は根強くありました。社内を説得する上で、私が強調したのは二つのポイントです。一つは「ライブ開催では決して得られないデータが取れること」。もう一つは、いつでも「ライブ開催に戻せること」。その際には、得られた詳細なデータを説明会に生かすこともできます。この二つが、上層部の意思決定を後押ししました。

導入した結果、採用チームにもポジティブな変化がありました。時間に追われる状況から解放され、「次はどんな新しいことにチャレンジしようか」と前向きな議論ができる余裕が生まれたのです。数字には表れませんが、非常に大きな価値だと感じています。

光岡:森田さんのお話は、多くの人事パーソンに勇気を与えると思います。「人がやるべきこと」と「テクノロジーに任せるべきこと」の役割分担を明確にすることが重要です。毎回同じ内容を繰り返す説明会は、果たして本当に人がやるべき業務でしょうか。私たちは、そこに費やす時間とエネルギーを、候補者との対話や関係構築といった、人にしかできない価値創出に振り向けるべきだと考えています。

新卒採用の主語を「学生」に。明日からできる「選ばれる企業」への第一歩

最後に、新卒採用の活動に課題を感じている経営者や人事担当者の皆さまへメッセージをお願いします。

森田:採用活動のさまざまなフェーズの中で、私は会社説明会が最も重要だと考えています。一次選考や二次選考は、通過すれば「せっかくだから次も受けよう」となる可能性が高い。しかし、説明会は違います。魅力的でなければ、学生は次のステップには進んでくれません。説明会でいかに学生の心をつかむかが勝負です。

学生のニーズに沿った手法で、情報をしっかりと提供できることは、大きな魅力になります。そこで得られたデータを活用し、その後の選考体験をより良いものにしていく。採用担当者は常に時間に追われていますが、新しいシステムを導入することで、チャレンジをする余裕が生まれるので、一歩を踏み出す価値は十分にあると思います。

光岡:現在の学生は、エントリーする企業を平均8社程度にまで厳選しています。私たちが学生だった頃とは隔世の感があります。この状況で、エントリー数を1.5倍、2倍に増やすのは至難の業です。

だからこそ、学生に「この会社を受けて本当に良かった」と思ってもらい、採用の歩留まりを上げることが何よりも重要です。選考プロセスのどこか一つでもいいので、候補者体験の中に、心に響く瞬間を設計する。それができれば、候補者のエンゲージメントは自然に高まり、最終的な内定承諾率という成果にもつながるはずです。

私たちの取り組みが、皆さまが「選ばれる企業」になるための一助となれば、これほどうれしいことはありません。

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント