組織開発

組織開発とは?

組織開発とは、組織内に属する人たちの関係性を高め、組織パフォーマンスを最大限に発揮させること。個人にフォーカスした人材開発とは異なり、組織内の信頼関係を強化することを目的としています。テレワークの普及・浸透や、企業の多様化が進む中、その重要性が高まっています。

「組織開発」に関する人事用語を絞り込む

1. 組織開発とは

組織開発(Organization Development:略称OD)とは、働く人と人との関係性に働きかけ、組織やチームの活性化を目指す取り組みのことです。集団内での信頼関係を向上させ、成長し続ける組織の創造を狙いとしています。1950年代から欧米で発展を遂げてきました。

組織開発が注目される背景

組織開発が注目される背景には、個人と企業の関係性の変化があります。かつて日本では、新卒で企業に入社して定年まで働き続ける、終身雇用制度が一般的でした。しかし、現在は働き方が多様化。非正規社員やシニア、外国人など、雇用形態や価値観が異なる多様な人材が同じ組織で働いています。多様な人材でビジネスを展開していくには、従業員一人ひとりの組織に対する帰属意識を醸成し、チームワークを高めていかなければなりません。そこで、従業員同士の関係性に注目し、組織全体を強化していく組織開発が注目を集めているのです。

ハード面・ソフト面の両方を捉えることが大切

組織開発では、ハード面・ソフト面の両方を捉える必要があります。

- ハード面…戦略や組織図、制度、システムなど

- ソフト面…従業員の能力や組織風土、意欲など

課題解決に取り組む際は、どうしてもハード面への着手を優先しがちですが、表面化しづらいソフト面にも注目しなければなりません。

●中村氏へのインタビュー

上記の考え方は、組織開発の実践に取り組んでいる研究者、南山大学教授の中村和彦氏の考え方に基づいています。中村氏へのインタビュー記事はこちら。

組織に関する問題を「人」「関係性」に働きかけることで解決〜いま日本企業に必要な“組織開発”の理論と手法とは(前編)|日本の人事部

組織開発と人材開発(能力開発)との違い

組織開発と人材開発(能力開発)は、どちらも「組織で働く人」に着目していますが、アプローチ範囲が異なります。

- 組織開発:人と人との「関係性」にアプローチする

- 人材開発:人が持つ能力やスキルなど、「人材」そのものにアプローチする

人材開発で個人の知識やスキル、経験が向上しても、組織内で発揮されなければ意味がありません。組織開発においては、上司・部下、同僚、先輩・後輩、他部署の人など、あらゆる関係性に焦点を当てて、組織のパフォーマンス向上を図ります。組織開発と人材開発のどちらが欠けても、企業の業績向上にはつながりません。

- 【参考】

- 人材開発とは|日本の人事部

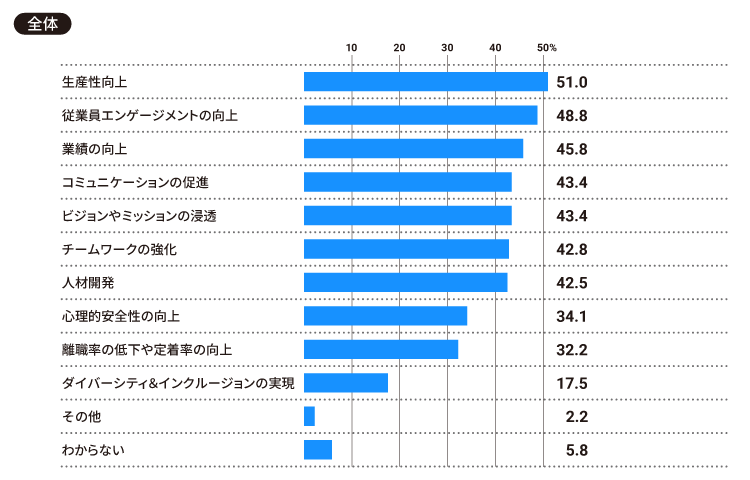

2. 組織開発の目的

企業は、組織開発の目的をどのように捉えているのでしょうか。

『人事白書2024』によると、最も多かったのは「生産性向上」で51. 0%でした。続いて、「従業員エンゲージメントの向上」(48. 8%)、「業績の向上」(45. 8%)、「コミュニケーションの促進」「ビジョンやミッションの浸透」(共に43.4%)、「チームワークの強化」(42.8%)、「人材開発」(42.5%)、「心理的安全性の向上」(34.1%)、「離職率の低下や定着率の向上」(32. 2%)、「ダイバーシティ&インクルージョンの実現」(17. 5%)と続きます。 組織開発の定義と同様、組織開発の目的も、多岐にわたっています。各企業が置かれる状況に応じて、さまざまな目的のために組織開発が実践されていることがわかります。

出典:『人事白書』2024

●エンゲージメント、ご存じですか?

注目の概念「エンゲージメント」について、人事白書のデータをもとに定義や高め方を深く理解する記事と、外部サービスの活用方法、一覧をまとめた記事をご紹介。

エンゲージメントとは|日本の人事部

従業員エンゲージメントを高めるヒントとソリューションサービス10選

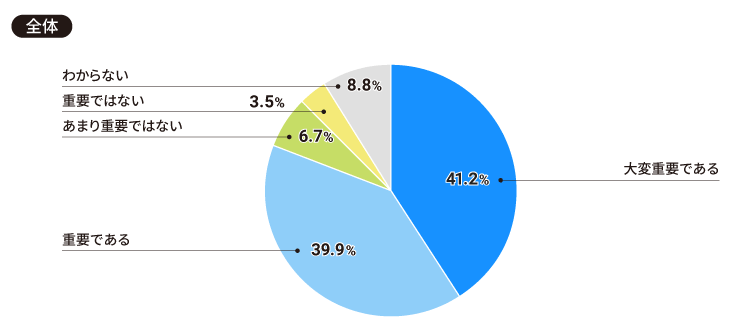

組織開発の重要性をどのように捉えているのか

組織開発の重要性をどのように考えているのかを聞いたところ、「大変重要である」(41. 2%)、「重要である」(39. 9%)の回答が合わせて81. 1%となりました。一方、「重要ではない」(3. 5%)、「あまり重要ではない」(6.7%)は合わせて10.2%と、少数です。組織開発が企業における重要課題として取り上げられるケースが増えていますが、そのことを裏付ける結果となっています。

出典:『人事白書』2024

3. 組織開発の具体的手法

組織開発は、どのような手法によって実践していけばいいのでしょうか。組織開発や変革、改善を検討するにあたって注目される手法を総称して「ホールシステム・アプローチ」といいます。ホールシステム・アプローチとは、利害関係者(ステークホルダー)全員が集まり、特定のテーマや課題について話し合うものです。

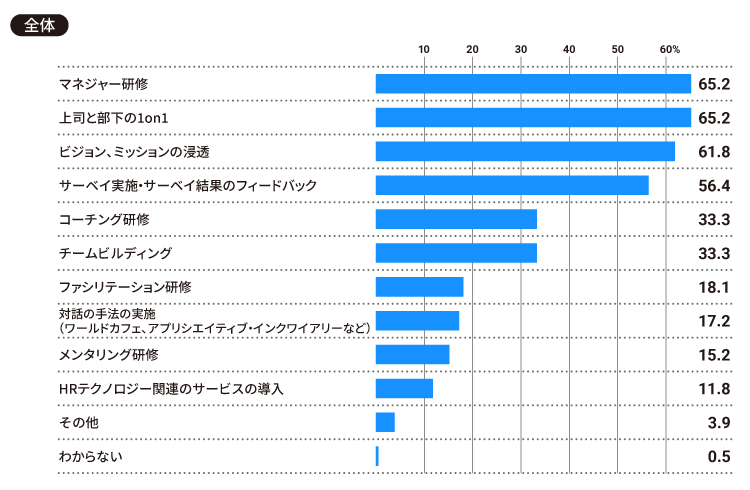

各社の取り組み施策内容(『人事白書2024』より)

『人事白書2024』によると、組織開発のために実践している施策で最も多いのは、「マネジャー研修」「上司と部下の1on1」(共に65. 2%)で、以下、「ビジョン、ミッションの浸透」(61.8%)、「サーベイ実施・サーベイ結果のフィードバック」(56.4%)、「コーチング研修」「チームビルディング」(共に33. 3%)、「ファシリテーション研修」(18. 1%)、「対話の手法の実施(ワールドカフェ、アプリシエイティブ・インクワイアリーなど)」(17.2%)、「メンタリング研修」(15.2%)、「HRテクノロジー関連のサービスの導入」(11.8%)と続きます。

出典:『人事白書』2024

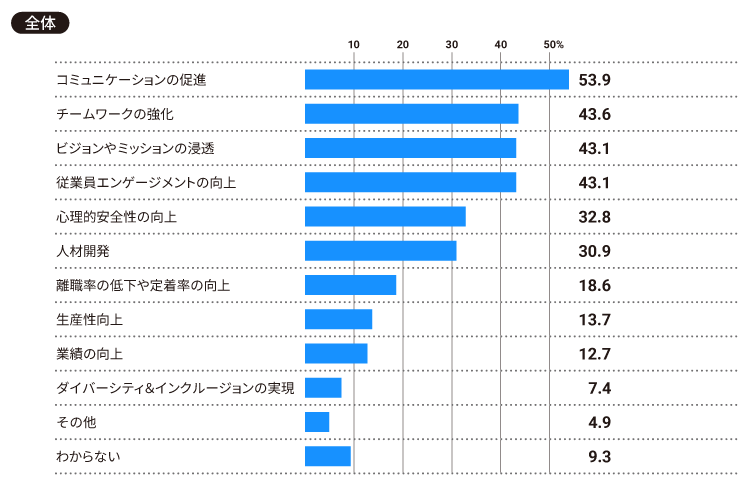

組織開発で得られる効果

次に、組織開発で得られた効果を聞きました。最も多いのは、「コミュニケーションの促進」(53. 9%)で、以下、「チームワークの強化」(43. 6%)、「ビジョンやミッションの浸透」「従業員エンゲージメントの向上」(共に43.1%)、「心理的安全性の向上」(32.8%)、「人材開発」(30. 9%)、「離職率の低下や定着率の向上」(18. 6%)、「生産性向上」(13. 7%)、「業績の向上」(12. 7%)、「ダイバーシティ&インクルージョンの実現」(7. 4%)と続きます。

出典:『人事白書』2024

●企業の課題・施策を調査。『人事白書』

『人事白書』は全国の企業の課題・施策などについての調査結果をまとめたものです。採用・育成といった普遍的な人事課題から「同一労働同一賃金」といった時事まで分野を網羅しています。

人事白書|日本の人事部

4. 組織開発を導入・実践するためのステップ

「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発について研究している、立教大学経営学部教授の中原淳氏は、組織開発は3ステップを回していくことが本質だと解説しています。

“自分のチームや組織の課題を可視化する「見える化」が1ステップ。見える化した組織の課題に、チームメンバー全員で向き合い、問題の解決を目指して話し合う「ガチ対話」が2ステップ。そのうえでこれから自分たちのチームや組織をどうしていくのか、当事者たちが自分事として決めていく「未来づくり」が3ステップです。”

引用:日本企業の課題を解決する特効薬 多様な人材が活躍する時代に欠かせない「組織開発」の学び方と実践方法|日本の人事部

上記を踏まえて、組織開発を導入するにあたっての重要なプロセスを紹介します。

組織開発導入の3ステップ

ステップ1:現状把握と課題可視化

組織開発はあくまでも手段であり、目的ではありません。そのため、はじめに行うのは「組織の現状を把握し、目的を明確にする」ことです。まず、組織が目指したい方向性やありたい姿を定め、現状とどのようなギャップがあるのかを把握しなければなりません。企業理念やミッション・ビジョン・バリューなどを踏まえるのもよいでしょう。

組織の現状を把握する際には、現場にヒアリングを行う、7Sのフレームワークを活用する、サーベイを実施して組織コンディションを測定する、といった方法が有効です。多角的に組織を分析することで、よりリアルな課題を発見することが可能になります。

7S(Seven S Model)

組織開発を考える際に活用できるフレームワークとして「7S」があります。1970年代に、マッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱しました。

戦略(Strategy)、組織(Structure)、社内システム・仕組み(System)のハード面、人材(Staff)、能力(Skill)、経営スタイル(Style)、価値観(Shared Value)のソフト面という7要素から自社の経営資源を可視化し、課題はどこにあるのかを分析・診断していきます。ハード面、ソフト面いずれも重要であり、バランスよく連携、融合している状態がベストだといわれています。そのため、どれかを疎かにすることなく、組織を俯瞰的に見ながら改革することが必要です。

脱・やりっぱなし。的確な課題を示し、解決アクションにつなぐ

組織状態の可視化はあらゆる組織開発の土台となります。組織診断に役立つサーベイの種類と特徴を整理しました。

組織診断サーベイツールの傾向と選び方|日本の人事部

ステップ2:アクション計画・実行

発見した組織課題を解決するために、アクションプランを設計します。「何を、いつまでに、どのような状態にするのか」をできるだけ具体的に考えます。アクションプランを計画する際には、経営者や各部門のキーマンに課題を共有し、協力を仰ぐことが必要不可欠です。目的や必要性を伝えておくことで、計画が実行しやすくなります。アクションプランは、影響範囲を考慮し試験的にスモールスタートで実践するとよいでしょう。小さい範囲で施策を開始すれば、効果を測定しやすく、スピード感を持って進行しやすくなります。その後、全社に範囲を広げていくと効果的かつ効率的です。

ステップ3:効果検証・フィードバック

試験的な取り組みでも、しっかりと効果検証を行うことが大切です。参加者に対してアンケートやヒアリングを行うほか、その後のサーベイに変化があったのかを確認するなど、多方面から効果を分析します。また、ファシリテーターや参加者に丁寧にフィードバックを行うことで、次へのモチベーションアップにもつながります。ある組織では有効だったのに、違う組織では効果が出ないというケースも考えられるため、検証・分析を繰り返してデータを集めることが重要です。そのデータを踏まえて、自社に適しているのか、本当に課題解決につながるのかを見極めます。

有効だと判断したら全社に展開していきます。ある程度仕組み化し、継続的に実践できるようにマニュアルを作成しておくことが大切です。

リチャード・ベッカードの定義

中原氏によれば、組織開発のパイオニアで権威として知られる、リチャード・ベッカード氏による定義は次のようになります。

「(組織開発とは)計画的で、組織全体を対象にした、トップによって管理された、組織の効果性と健全さの向上のための努力であり、行動科学の知識を用いて組織プロセスに計画的に介入することで実現される」

*Beckhard, R. (1969). Organization development: Strategies and models. Readling, MA: Addison-Wesley Publishingの定義を中原氏が「組織開発の探究(ダイヤモンド社)」p.26で訳したものを引用

●中原氏へのインタビュー

中原淳氏のインタビューはこちら。組織開発の本質とその進め方について、平易な言葉で理解することができます。

日本企業の課題を解決する特効薬 多様な人材が活躍する時代に欠かせない「組織開発」の学び方と実践方法|日本の人事部

5. 「研修」で終わる組織、「構造」を変える組織――組織開発の鍵は“管理職の機能不全”の解消にある

〈 プロフェッショナルに聞く 〉

- 木村 憲仁さん

- 株式会社mento 代表取締役CEO

「組織開発」の重要性を認識しながら、なぜ多くの組織は旧態依然としたままなのか。その停滞の真因は、変革のハブとなるべき管理職が疲弊し、機能不全に陥っている「構造」そのものにあると、株式会社mentoの木村憲仁さんは指摘します。「管理職個人の努力に依存する組織開発は限界を迎えている」という木村さんに、現場を疲弊させることなく、組織を内側から進化させるための構造転換のアプローチについて伺いました。

昨今、「組織開発」の重要性が叫ばれています。しかし多くの企業が、組織の課題を特定することに膨大な時間をかけつつも、そこで止まってしまっています。組織は生き物であり、一つの変数を動かせば、連鎖的に別の場所に影響が出ます。そのため、完璧な設計図を描いてから動くのではなく、アクションを起こし、その反応を見ながら軌道修正し続ける「動的」なアプローチが必要です。この動的なサイクルを回そうとしたときにボトルネックになるのが、今まさに疲弊している現場の「管理職」です。

■管理職の「育成」から「支援」へ発想を転換する

エンゲージメントを高める、キャリア自律を促す、戦略を浸透させる――。どのような組織開発の施策も、最終的には管理職というフィルターを通じて現場に届けられます。つまり、管理職が機能していなければ、どんなに素晴らしい人事施策も現場には届かず、絵に描いた餅に終わります。

しかし今、その管理職が「罰ゲーム」と揶揄されるほど疲弊しています。この原因を探るため、日米の管理職の労働実態を比較すると、意外な事実が見えてきました。実は、部下の人数(スパン・オブ・コントロール)や1日の労働時間において、日米に大きな差はありません。違いは「時間の使い方」と「役割の中身」にあります。

日本の管理職は、役割の定義が極めて曖昧です。チームの目標達成へのコミットはもちろん、プレイング業務や社内の根回し・調整業務、部下の精神的なケアを一手に引き受けています。欧米ではHRBPやEAP(従業員支援プログラム)などへ専門的に分散しているようなケア業務まで管理職に集中し、本来注力すべき「人と組織の成長」に時間が割けない。これが、日本の管理職が疲弊する要因です。

この状況下で、従来の管理職研修を行っても効果は限定的です。「スキルが足りないから鍛える」という発想自体が、仕事に追われる管理職をさらに追い詰めることになりかねません。組織開発を進めるためには、管理職を「育成する対象」ではなく「支援する対象」として捉え直す必要があります。私たちは「マネジメントサクセス」という新たなコンセプトとして、以下の三つの視点で捉えています。

-

(1)職能・役割の「再定義」

「何でも屋」になっている現状から抜け出し、管理職が果たすべき業務を明確にする -

(2)役割の「分散」

心理的ケアや専門的な指導などを、専門家や外部リソースに分散させる -

(3)能力の「拡張」

AIなどのテクノロジーを活用し、管理職の能力を拡張する

特に今後の鍵を握るのが、AIによる「能力の拡張」です。AIはメンバーの心理状態の可視化や対話の支援など、人間関係の機微に関わる領域で、管理職の強力な「右腕」となり得ます。メンバーの自律をAIが助け、管理職は要所へ適切に介入しながら本来注力すべきコア業務に注力する。これにより、管理職の負担を減らしながらもチームの関係の質を高めることが可能になります。

とはいえ、長年染みついたマネジメントの「習慣」を変えることは容易ではありません。そこで私たちが提供しているのが、「人によるコーチング」と「AI」を組み合わせたハイブリッドな支援です。

人によるコーチングは、対話を通じて深い内省を促し、管理職自身が気づいていない課題や本来ありたい姿を引き出します。AIは日々の業務に寄り添うパートナーとして、メンバーの状態変化の検知や、フィードバックのプランニングを即座にサポートします。「人」による動機付けと、「AI」による「関係性」への支援。この両輪が回ることで初めて、管理職は孤独な奮闘から解放され、質の高いマネジメントを実現することが可能になります。

■組織開発を進めるため「管理職を支える構造」を変える

「管理職のレベルが低い」と嘆いていても、組織開発は進展しません。管理職は本来、自社へのコミットメントが高く、実績を残してきた優秀な人材を任命しているケースが多いのではないでしょうか。管理職たちが機能しないのは個人の責任ではなく、活躍できる構造を作れていない企業の責任です。管理職に「変われ」と迫る前に、人事部門がまず「管理職を支える構造」を変える。マネジメントのあり方そのものを、アップデートすることが求められています。

管理職が本来のポテンシャルを発揮できる構造さえ整えば、組織開発は自然と動き出します。人とテクノロジーを融合させ、マネジメントのあり方をアップデートする。その先にこそ、真に強い組織への道が開けるはずです。

6. 組織開発を理解するためにおすすめの書籍

組織開発を学び、理解を深め、実践するために、参考になる書籍を紹介します。

人材開発・組織開発コンサルティング 人と組織の「課題解決」入門

(著者:中原淳/出版社:ダイヤモンド社)

いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方

(著者:中村和彦/出版社:ダイヤモンド社)

図解 組織開発入門 組織づくりの基礎をイチから学びたい人のための「理論と実践」100のツボ 「理論と実践」100のツボシリーズ

(著者:坪谷邦生/出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン)

組織開発の探究 理論に学び、実践に活かす

(著者:中原淳・中村和彦/出版社:ダイヤモンド社)

入門 組織開発

(著者:中村和彦/出版社:光文社)

学びのコミュニティづくり ―仲間との自律的な学習を促進する「実践共同体」のすすめ

(著者:松本雄一/出版社:同文舘出版 )

7.組織開発の関連記事

スターバックスコーヒージャパン株式会社の事例

企業文化をベースとしたエンゲージメント醸成の取り組みとは

独自の企業文化をベースにエンゲージメントを醸成し、組織開発に生かしているスターバックス コーヒー ジャパン。本セッションレポートでは同社で人事本部長を務める久保田美紀氏を招き、組織開発研究の第一人者である南山大学・中村和彦氏とのディスカッションを通じて、組織開発を実践する手法を考察しました。

株式会社メルカリの事例

「三つのバリュー」を軸とした組織開発

企業で働き方や人材の多様性が推進される現代において、あらためて組織開発の重要性が叫ばれています。これからの組織開発はどのように実践すべきなのか。株式会社メルカリの木下氏が自社の取り組みを紹介し、南山大学・中村氏とのディスカッションで、これからの組織開発のあり方について議論しました。

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント