シニア向け研修受講者が語る「気づき」と人事へのヒント

70歳雇用努力義務と当事者の声

2021年の高年齢者雇用安定法改正により、企業は70歳までの就業機会を確保する努力義務を負うことになりました。

一方、当事者からは以下のような声が出ています。

「再雇用されてもモチベーションが上がらない」

「後進育成への関わり方に迷う」

「これまでのやり方で大丈夫なのか?」

「これから何が変わるのか?」

「自分はどうすればいいのか?」

「今からやっておくべきことは何か?」

人事の課題は制度設計にとどまりません。

シニア社員自身が納得感を持ち、次のキャリアを描けるよう支援することが大切です。

本稿では「50代からのキャリアデザイン研修」の受講者が語る「気づき」コメントとそこから得られる人事への示唆を紹介します。この研修は50代社員が「70歳雇用時代」に備えて主体的にキャリアを再設計し組織の中で新たな役割を見いだすことを目的としています。

具体的には、

自己理解:これまでのキャリアを振り返り、自身の強みや価値観を再確認する。

学び直し:経験を知恵に変え、次のステージに活かすための省察を行う。

実践計画:小さな一歩から始める行動プランを描き、組織や後進との関係性を再構築する。

この3点を通じて、社員の「気づき」を促すとともに実践につなげ、制度面だけでは補えないエンゲージメント向上と組織活力の再生を目指しているものです。

自己理解──受講者の気づきとは

研修冒頭で行なうライフチャート作成では、まずは自社の歴史にそった代表的な出来事を踏まえ自身の振り返りをします。「入社当時の情熱を思い出した」「苦しい時期が成長のきっかけだった」という声が多く聞かれます。

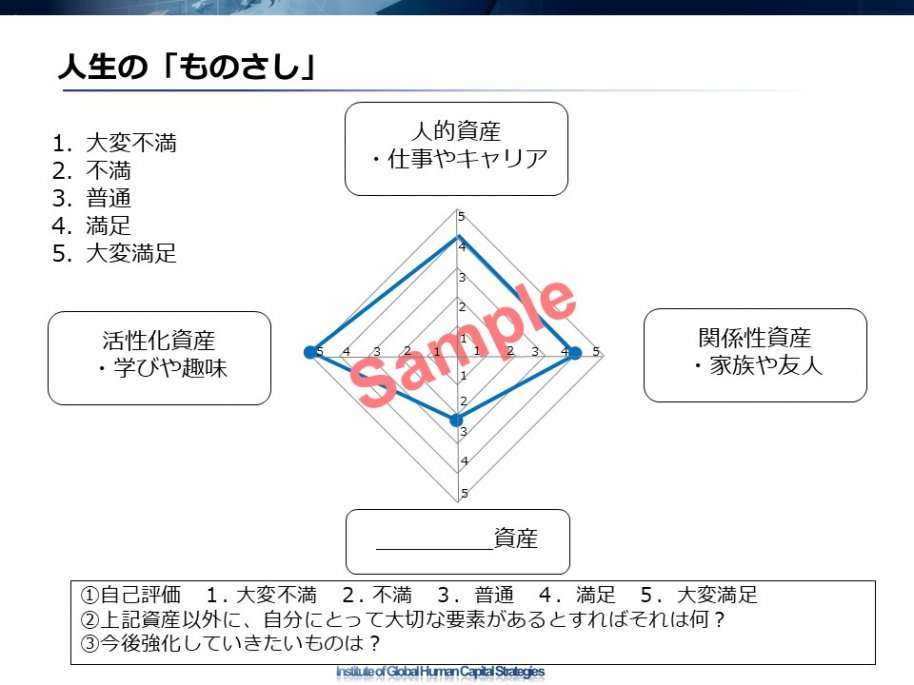

さらに人生の「ものさし」ワークでは人的資産(主に仕事)、関係性資産(家族や友人、コミュニティとのつながり)、活性化資産(趣味や学びなど自分自身を活性化させるもの)、その他資産(金融資産や健康資産など人による)の観点からレーダーチャート形式で現状を可視化し「キャリアだけでなく、家族や趣味のバランスが不安定になると心も揺らぐ」との気づきが共有されます。

(人事への示唆)

単に処遇や評価にとどまるのではなく社員一人ひとりが「自分なりの価値基準」でキャリアを再評価・再構築できる仕組みがエンゲージメントを高めます。

学び直し──経験を知恵に変える方法

学び直しというとリスキリング、という発想が多いかと思いますがそれでだけではありません。コラム「成長と成熟の違いは?─50代からのキャリアに求められるもの」でもご紹介していますが成長(流動性知能)と成熟(結晶性知能)は異なります。

成長はHow、すなわち出来ることを増やし、経験やスキルなど情報処理力=流動性知能を高めるものです。他方、成熟はWhy、すなわち意味づけができている、howをすべき/すべきでないタイミングが分かっているなど「知恵を身につける」=結晶性知能(経験知・判断力)を高めるものです。

成長から成熟へのシフトには省察による意味づけや保留する力(ネガティブ・ケイパビリティ)などが大切になりますが、実際に省察ワーク(GM法・KPT法)や5秒間保留の対話ワークを通じ、反省ではなく「未来に活かす振り返り」の重要性を実感する姿が多く見られます。受講者からは「学び直しはもう遅いと思っていたが、経験を意味づけることも学びだと理解できモチベーションが上がった」というコメントがあがるのです。

(人事への示唆)

学び直しを「新しい資格取得」(流動性知能、成長)に限定せず、経験知を整理し次世代に伝えること(結晶性知能、成熟)も対象とすることはシニアのモチベーションアップにつながります。

実践──方針を行動につなげるポイント

研修の終盤ではアクションプランを作成しますが大切なことは方針付けをするとともに1か月以内、3か月以内、半年以内など日常の中での実践に落とし込み「小さな一歩」につなげることです。実際に「これならできる」「やってみて、若手の本音を聞けるようになった」などの成果が寄せられています。

(人事への示唆)

大きな挑戦も大切ですが絵にかいた餅になってしまうよりは「小さな行動」につなげるように研修を設計することにより実際の行動と定着につながります。

組織への期待──関係性の連結点として

受講者からは「自分の経験を講義にして伝えたい」「まだ役に立てる」との声がよく出ます。先ほどご紹介した成熟(結晶性知能)の通り、シニア人材は単なるスキル承継者にとどまらず若手と組織をつなぐ関係性の連結点として期待されておりそれを求める方も多くいます。

(人事への示唆)

再雇用制度の整備に加え役割デザインの中に「後進育成」を入れていることも多いと思いますが、実際に「どのように関わり、関係性構築していくか」という世代間のコミュニケーション手法を学ぶことが実践につながります。

結びに

70歳雇用の時代、個人にとって50代は「終わりの準備」ではなく「次のステージの入口」に立っています。そして企業にとっては社員一人ひとりの経験値を資産化し、次世代とつなげる戦略的転換点です。

自己理解・学び直し・実践──この3つのポイントを押さえリフレーミングしていくことにより、冒頭に出たようなコメントに対応し、行動につなげる体験を設計することは可能です。

すべての人が通ることになるであろう道、すなわちシニアのキャリアデザインは人事の大きな責務なのです。

※本稿は「50代向けキャリアデザイン研修」をもとに構成しています。

このコラムを書いたプロフェッショナル

小平達也

株式会社グローバル人材戦略研究所

人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

小平達也

株式会社グローバル人材戦略研究所

人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、グローバル、リーダーシップ、マネジメント |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 港区 |

このプロフェッショナルの関連情報

育成・研修 シニア・キャリア研修〜50代から考えはじめるこれからの20年〜

\ 人生100年時代 自分の10年、20年先を考える選択肢づくり /

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント