「感謝」が多様な人の活躍を支える

異なる価値観を持つ者同士が、円滑に協働するポイントとは

東京女子大学 現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 専任講師

正木 郁太郎さん

近年、ダイバーシティマネジメントを推進する企業が増えていますが、多様な価値観を持つ人たちが連携する難しさや、互いへの配慮疲れなど、思うようにインクルージョンが進まないことに悩む人事やマネジャーは少なくありません。多様な人材が協働して成果を出していくためには、どうすればいいのでしょうか。社会心理学者で、職場のダイバーシティマネジメントや職場における感謝のコミュニケーション機能について研究する、東京女子大学の正木郁太郎さんに話をうかがいました。

- 正木 郁太郎さん

- 東京女子大学 現代教養学部 心理・コミュニケーション学科 専任講師

まさき・いくたろう/東京大学大学院 人文社会系研究科 博士後期課程修了。博士(社会心理学)。東京大学 大学総合教育研究センター 特任研究員などを経て、2021年より現職。著書に、『職場における性別ダイバーシティの心理的影響』(東京大学出版会、日本社会心理学会出版特別賞受賞)、『多元的無知――不人気な規範の維持メカニズム』(共著、東京大学出版会)、『人と組織をつなぐ感謝と称賛の科学』(東京大学出版会、2024年5月刊行予定)など。

気軽に取り入れられるダイバーシティ施策を見つけたい

正木先生のご研究内容について教えてください。

専門領域は「社会心理学」です。中でも組織行動や人材育成を主に研究してきました。博士課程の研究で最初に取り組んだのがダイバーシティ&インクルージョンだったこともあり、職場のダイバーシティマネジメントや、オフィス環境が心理や行動に与える影響など「組織×人」「組織×心理」の分野を中心に携わってきました。

正木先生は、日本企業はダイバーシティマネジメントに取り組むべきだと思われますか。

ダイバーシティがすべての企業においてプラスに働くとはいえませんが、ダイバーシティマネジメントに「取り組まざるを得ない」というのが最もしっくりくる表現だと考えています。

労働人口が無限に増えて、自社に100%フィットする人材ばかりを集められるのであれば、ダイバーシティマネジメントを取り入れなくても良いかもしれませんが、現実はそうではありませんよね。労働人口が減っていくのは明らかで、多様な人材を活用せざるを得ません。

また、世代によって考え方は違ってきますが、これも一つのダイバーシティです。仕事に没頭して会社に一生をささげる人が少なくなっているように、働く人々の価値観は変わっていきます。異なる価値観を持つ者同士がどのように連携していくのかという視点は非常に大切です。多様な人材が自身の能力を存分に発揮できる組織のほうが、より伸びていくでしょう。だからこそ、ダイバーシティに対応した組織をつくらなければならないと考える企業が増えているのだと思います。

現在の日本企業におけるダイバーシティの状況には、どのような課題があるとお考えですか。

日本企業の多くが、もともとダイバーシティにあまり向かない仕事の進め方をしていました。

「ダイバーシティ」と「暗黙知」というのは相性が非常に悪い。なぜなら、相互依存性の高い、つまり“あうん”の呼吸で、密にコミュニケーションをとりながら仕事を進めていく、あるいは進めなければいけない チームに暗黙知を知らない人が加わると、緻密な連携をとれなくなってしまうことがあるからです。

反対に、仕事がある程度切り分けられていて、役割分担が明確な仕事やチームはダイバーシティマネジメントを推進しやすいといわれます。それぞれの役割を果たせばいいからです。いわゆるジョブ型雇用は自分に与えられたミッションが明確なので、ダイバーシティマネジメントを取り入れやすいといえます。

一方で、企業だけではなく、私たちのようにダイバーシティマネジメントの研究やコンサルティングをしてきた側にも課題があると考えています。

ダイバーシティマネジメントが重要なことは分かった。では、企業や組織はどうすればいいのかという議論を、あいまいな状態のままで進めてきたのではないでしょうか。私自身も調査結果から「こういう組織風土がいい」「こういうチームのつくり方がいい」と提示してきました。しかし、それらが本質的で大事なことでも、気軽にできるものは少なかったという反省があります。いきなり、「こういう組織風土に変えてください」といわれても、すぐに現場で取り組めることは少ないからです。

本質的な改善案を伝えた上で、誰もが気軽にできること、すぐに取り入れられることをあわせて提案する必要があったと考えています。職場における「感謝」のコミュニケーションについて研究し始めた背景には、そういった課題がありました。

気軽に取り入れられる策が少ないと思われたのは、ダイバーシティマネジメントに苦戦している企業を見てきたからでしょうか。

そうですね。うまくいかずに“ダイバーシティ疲れ”に陥っている話はよく聞きます。一方で、スムーズにダイバーシティマネジメントが進んでいる企業の話も見聞きしていて、そのギャップは何だろうと考えていました。

ダイバーシティ&インクルージョンと聞くと、非常に難しいことを要求されているように思えるのですが、結局は、みんなが過ごしやすく、きちんとパフォーマンスを発揮できる環境をつくろう、という話なのです。

そのためには、すべての課題を解決できなくても漢方薬のようにじわりじわりとプラスの効果があることを地道にやっていくことが重要だと考えています。

なぜ「感謝」がダイバーシティマネジメントに有効なのか

正木先生は「感謝」を伝えるコミュニケーションが、ダイバーシティ推進に有効であるとおっしゃっています。そもそも「感謝」にはどのような効果があるのでしょうか。

学術的には,ポジティブ心理学の研究を中心として、感謝の受領や感謝の表明が、対人関係の維持や改善、社会的行動や組織市民行動の促進などに効果があると明らかになりつつあります。

感謝にはいくつかの効果がありますが、大事な効果の一つが「人助けを増やす」こと。誰かに何かをしてあげて、「ありがとう」と感謝されると、またその人や組織のために役立つことを自然としてあげたくなる。感謝されると、誰かのためを思う利他的な行動が促されるのです。そのほかにも「他者とのつながりを強くする」という効果があります。

感謝をすると「ウェルビーイングやエンゲージメントが向上する」など、感謝される側だけではなく、感謝をする側にも良い影響があります。

また感謝の気持ちが伝えられた現場を目撃した第三者にも、ポジティブな影響がもたらされます。感謝される様子を見た人は「二人とも良い人だ」と感じて、二人に対して好意的になるという実験結果もあります。

見逃せないのは、感謝は効果を得やすいという点です。先行研究においても、効果の大小はさまざまだという指摘こそありますが、効果がないとまで断じる研究はあまりみられません。

感謝がダイバーシティの推進に有効なのはなぜでしょうか。

ダイバーシティの推進がなぜ難しいのか。異なる価値観や属性を持つ人同士がチームを組むと、衝突やあつれきが生じたり、「違い」によって互いに線引きをして分断が生まれ、極端に言えば派閥をつくって対立したりといったことが起きやすくなるからです。

ダイバーシティマネジメントでは、価値観や考え方によって分断されたものを一つに結びつける何かが必要です。そのため外資系企業などでは、ビジョンやミッション、パーパスといった、いわゆる理念で一つにまとめる手法をよく取り入れています。しかし、バラバラのものを一つに結びつけるのは、「理念」以外でも良いはずです。

企業との共同研究でダイバーシティマネジメントがうまくいっている会社を調査したところ、「仕事仲間に感謝を伝えている」「お互いの仕事ぶりを見て、その貢献を称賛し合っている」という共通項が見えました。

また、心理学や社会心理学の分野では、先ほどお伝えしたような感謝の効果が分かりつつありました。ダイバーシティマネジメントと感謝は、それぞれまったく別の文脈で進められた研究でしたが、ダイバーシティマネジメントにおいて遠心力が働いて離れていくものをつなぎとめる絆が必要だとしたら、絆を強める効果のある「感謝」は分断をつなぎとめる結節点になるのではないかと考えました。

相手の仕事ぶりや言動に対して感謝を伝えることは、「あなたのことを気にかけています」という意志表示になります。利他的な行動を促したり、お互いの関係性を深めたりするなど、人にも組織にもポジティブな影響を及ぼします。

そして何より、個人単位で気軽に取り入れることができます。感謝一つでダイバーシティ推進の課題を一気に解決できるとは考えていませんが、リスクも労力もなく、組織をちょっと良い方向に向かわせられる手段といえます。

実際に、こんな調査結果があります。上司から仕事の評価をフィードバックされるだけのグループと、フィードバックに加えて感謝の言葉を伝えられるグループに分けて、メンバーの状況を比較しました。すると、評価に加えて感謝を伝えられたグループのメンバーのほうが、仕事への意欲や主体性、チームに貢献しようという意識が高まったのです。感謝を伝えることは、やって損はない、メリットの大きいコミュニケーションだといえます。

伝え方や頻度によって変わる感謝の効果

ダイバーシティの高い職場と低い職場とで、感謝による影響に違いはありますか。

ダイバーシティの高低にかかわらず、感謝は人や組織にポジティブな影響をもたらしますが 、ダイバーシティの高い職場のほうがより好影響を受けやすいと捉えています。

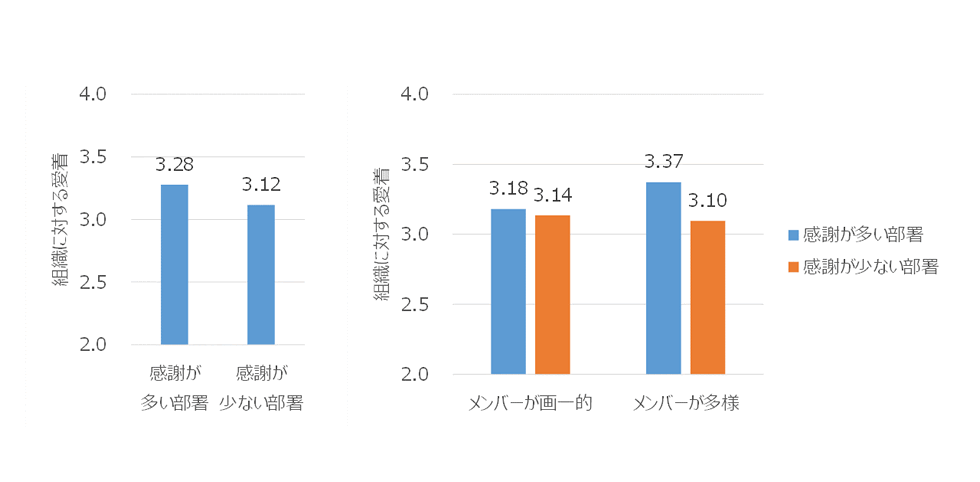

ある日本の企業 に勤める約2000人を対象に調査したところ、感謝を多く表明する部署にいる人のほうが、少ない部署にいる人よりも「組織に対する愛着」が高い傾向が見られました。また、多様な人材がいる部署のほうが、感謝を多く表明することによって「組織に対する愛着」がより大きくなる結果となったのです。

性別ダイバーシティにも同じ傾向が見られます。男性比率の高い、もしくは女性比率の高い組織よりも、男女混合の組織のほうが、感謝のコミュニケーションが組織に与えるポジティブな影響が大きくなりました。

なぜ多様な人材がいる組織のほうが、感謝のコミュニケーションがもたらす好影響が大きくなるのでしょうか。

多様な人材がいる組織では、感謝を示さないと伝わらない側面があるのだと思います。

誰しもバイアスや勘違いはありますから、自分がしたことに対して反応がないと「きっとダメだったのだ」「次は違うやり方に変えなければ」と思い込むこともあるでしょう。異なる価値観を持つ者同士であればなおさらです。実は心の中では評価されていたり、感謝されたりしているのに、そのことが伝わらず、お互いにとってアンハッピーな状態を生み出しているのはよくあることです。

相手がどう思っているのかが分からず疑心暗鬼になっていると、組織にとってコミュニケーションコストが高まります。ダイバーシティが進んだ組織においては、お互いの意思を明確に伝えることが大切ですし、とくに感謝のようなポジティブな言葉かけは意識的に行ったほうが良いでしょう。

感謝を伝えるのが苦手だったり、「言わなくても伝わっている」と考える人が多い組織だったりした場合、人事として何かできることはありますか。

感謝を伝えたつもりでも、相手に伝わっていないことは珍しくありません。少なくとも、「感謝は言葉にしないと伝わらない」と考えるべきです。考え方を変えてもらうためには、研修などで客観的なデータを見せるのもいいでしょう。

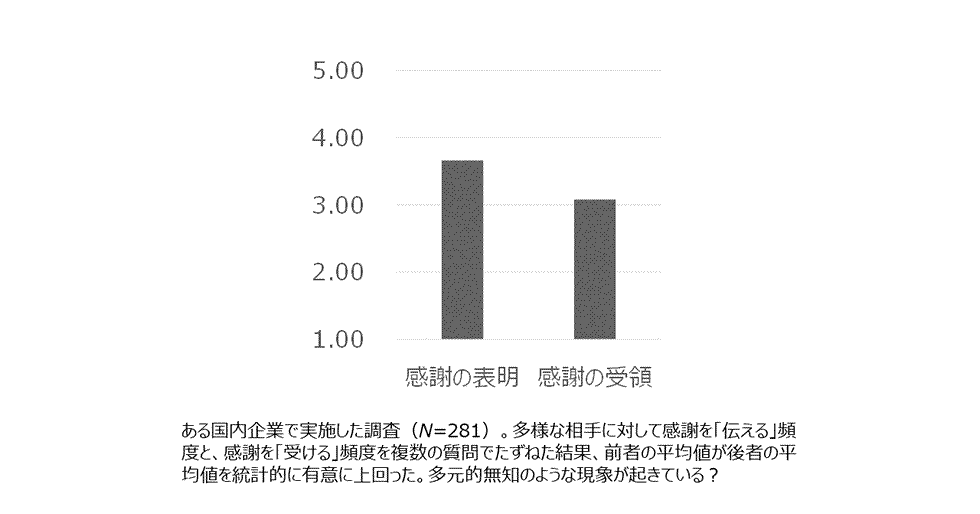

以下は、ある企業で普段どの程度「上司や同僚、部下に感謝を伝えているか」と、「感謝されているか」を聞いた結果です。

同じ企業内でのアンケートなので「感謝の表明(感謝した頻度)」と「感謝の受領(感謝された頻度)」は拮抗(きっこう)するはずなのですが、「感謝の表明」が「感謝の受領」を上回る結果になっています。つまり、感謝を伝えているのに、伝わっていないケースがあるということです。

ほかにもさまざまな企業に勤める方に「感謝の量」と「感謝の質」で区別してアンケートをとったのですが、量も質も、「感謝した側」が多い結果になりました。他の研究者の調査を見ても、同様です。このように悲観的な勘違いをしがちなの が人の心理なのだと思います。

感謝の気持ちを伝えたつもりでも、伝わっていない。「100回伝えて、10回伝わればいい」という心持ちでいると良いのではないでしょうか。

感謝を伝えることに消極的な人には、感謝されたことで「がんばれた」「やる気が出た」という事例を示すといいと思います。たとえば、上司からの「あのとき、君ががんばってくれたおかげで助かったよ」という一言をずっと心にとどめていて、そのあと5年、10年とがんばれたといった話を伝えることで、感謝の効能を理解することもあるでしょう。

誰でも感謝されるのはうれしいことですし、ポジティブなフィードバックでうれしい体験をすれば「次もがんばろう」「何か貢献できることをしたい」と思うものです。それを個人の体験で終わらせず、周囲に伝えたり職場のほかの人々から見える形にしたりすることで、良い連鎖をつくりだしていけると思います。

感謝する行為を促すには、どのような施策が有効でしょうか。

組織運営に感謝を伝え合う制度や仕組みを組み込んでしまう方法があります。例えば、サンクスカードを送り合う。感謝を可視化するほか、サービスによっては 感謝をポイント化してギフト券などに交換できる社内プラットフォームを提供する、といった事例もあります。他にも、「一年に一度」のような節目の習慣として、感謝を伝え合うことを制度化している企業もあります。

システムやアプリケーションを導入すると、誰が誰に感謝を伝えているのか、どんな内容なのか、部署による違いはあるかなどのデータを収集でき、分析できるメリットもあります。

あとは定期的な1on1ミーティングの機会を利用したり、朝礼や社内報、社内SNSなどで感謝や称賛のコミュニケーションを増やしたりする方法もあるでしょう。

感謝の伝え方によって効果は変わってくるのでしょうか。

ある程度、変わると思います。ただ単に「ありがとう」と伝えるよりも、仕事や言動のどの部分に感謝をしているのかを一緒に伝えるほうが効果的です。

また、「私が助かった」という自分目線の伝え方より、「あなたが○○してくれたのが良かった」と相手の目線に立った伝え方をするほうが、効果的だとする研究もあります。

感謝を伝えるためには、相手の仕事ぶりや言動を観察する必要があります。まずは相手に関心を持つことが大事ですね。

そこが非常に重要なポイントで、相手に関心を持つマインドを醸成することが、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する本質的な対策になると考えています。相手に関心を持つことは、互いの個性を認め合う職場づくりにつながるためです。

とはいえ、「相手に関心を持ちましょう」といってもなかなか進まないので、感謝を促す取り組みなど、具体的な行動習慣や制度 をまず導入すると良いでしょう。その際、感謝を促す施策を通じてどんな組織をつくりたいのかを、経営層や人事が語れるようにしておくことが重要です。そしてお互いに知り合う機会や、関心が生まれるような場づくりをする。その一つのソリューションに、感謝のコミュニケーションがなり得るのだと思います。

感謝を伝えすぎると、効果が薄れるのではないでしょうか。

さまざまな調査がありますが、感謝のコミュニケーションを重ねた結果、エンゲージメントなどの効果が下がるケースはまだ見たことがありません。常識の範囲内であれば、「伝えすぎて弊害が生じる」ことはないと考えています。やりすぎて困ることといえば、本人が少し疲れるくらいでしょうか。とはいえ、疲労の程度は軽いと思いますので、やっても損はない施策だと思います。

知見を学ぶだけでなく、専門家と一緒に新たな知見をつくる取り組みを

ダイバーシティを推進する人事担当者やマネジャーにメッセージをお願いします。

ダイバーシティ&インクルージョンは、本質的にはみんなが個性を発揮して楽しく生産的にパフォーマンスを高め、いい組織をつくっていきましょうという話です。難しく考えずに、できることから少しずつ取り組んでいくといいと思います。

ダイバーシティ&インクルージョンのために、「アンコンシャスバイアス」や「世代間ギャップ」などを学ぶことも重要です。しかし、「やってはダメなこと」を増やすよりも、個人ができるプラスのアクションを少しでも増やすほうが、ダイバーシティ疲れは生じないと思います。

ダイバーシティ& インクルージョンの実現という大きな目的と、日々の感謝のコミュニケーションとでは、飛躍した印象を受けるかもしれません。ただ、そのくらい身近なほうがいいと考えています。お互いのつながりを取り戻すため、お互いの個性を認め合うために、ちょっと新たな習慣を取り入れてみようか、といった感覚でやるのがいいと感じています。

ダイバーシティマネジメントに感謝が有効かもしれないという仮説は、さまざまな企業とディスカッションする中で出てきたアイデアです。新しい知見を生むためには、さまざまな人や組織間の連携が欠かせません。「社会や組織を少しでもよくする」ために、ぜひ一緒に新しい実践や研究にトライしていきましょう。

(取材:2024年2月9日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント