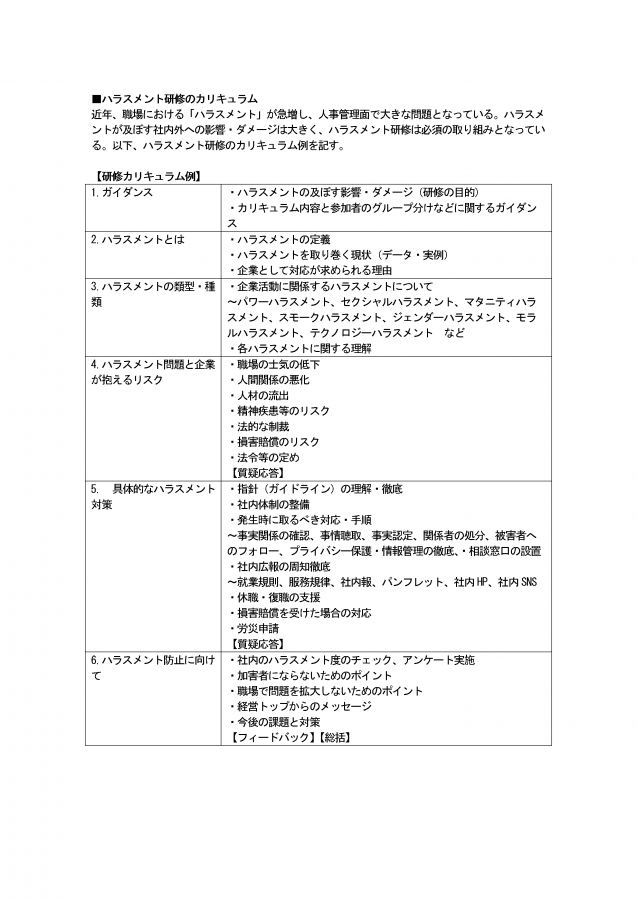

セクハラ防止対策のポイント

「セクハラ」とは、セクシュアルハラスメントの略であり、性的な嫌がらせのことをいいます。セクハラ防止対策の最低ラインは、厚生労働省が定める10項目を実践することです。防止のための啓発資料は豊富にあり、厚生労働省の「あかるい職場応援団」や、オンライン研修資料、企業が提供するセミナーなど、自社に合うものを選ぶことができます。

セクハラ防止対策:厚生労働省が定める10項目

セクハラ対策は、ポイントを押さえた上で早急に実施することが重要です。各企業でセクハラ対策を講ずる際は、厚生労働省が定める10項目を参考にするとよいでしょう。

各項目の内容は、以下のとおりです。

セクハラに対する方針の明確化と周知・啓発

- 職場におけるセクハラの内容やセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含めたすべての従業員に周知・啓発すること

- セクハラの行為者に厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などに規定し、管理監督者を含めたすべての従業員に周知・啓発すること

従業員からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備

- セクハラを未然に防止するために、相談窓口をあらかじめ設置すること

- 相談窓口担当者が、内容や状況に応じて、広く適切に対応できるようにすること

セクハラが発生した場合の迅速かつ適切な対応

- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

- 事実確認ができた場合、被害者を守る措置を迅速かつ適正に行うこと

- 事実確認ができた場合、セクハラの行為者に対する措置を適正に行うこと

- 事実確認の結果にかかわらず、再発防止に向けた措置を講ずること

関係者の保護

- セクハラの相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、管理監督者を含めたすべての従業員に周知すること

- 相談したことや、事実関係の確認に協力したことなどを理由とした不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、管理監督者を含めたすべての従業員に周知・啓発すること

上記のポイントは、セクハラを防止するための最低ラインといえます。この10項目を基本として、企業の実情に応じた対策を検討する必要があります。

厚生労働省では、無料でセクハラの相談に対応しています。従業員によっては、セクハラを受けていることを企業内の人物に相談したくない場合もあるでしょう。厚生労働省の相談窓口を従業員に周知することも、セクハラ対策として効果的です。

セクハラに関するセミナー

セクハラの正しい知識を身に付け、セクハラを防止する

セクハラを防止するためには、セクハラに関する正しい知識が必要です。ここではセクハラに関する公的な動画資料やセミナーを紹介します。

厚生労働省 あかるい職場応援団「動画で学ぶハラスメント」

職場のどのような行為がハラスメントに該当するのかを、動画で学べるページです。セクハラについてもさまざまな解説動画があり「精神的な攻撃」「過大な要求」など、シチュエーションごとに対応策を学べます。

また、職場でセクハラを見掛けた場合の対処法なども学べるため、組織全体のセクハラ対策に役立つ動画です。

厚生労働省「みんなでNOハラスメント オンライン研修講座」

パソコンやスマートフォンから手軽に受講できるオンライン研修です。「労働者向け」と「人事・労務の方向け」の二つのコースに分かれており、自社のニーズに応じて利用できます。

労働者向けコースでは、ハラスメントの基礎知識や具体例、防止対策などが学べます。人事・労務の方向けコースでは、基礎知識や防止対策に加え、法規制などの実務で役立つ知識を習得可能です。

「セクハラ」について深く知る記事一覧

セクハラ

セクハラ被害の実態(データ、実例、影響)

セクハラ防止対策のポイント

セクハラの罰則や懲戒処分

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント