健康経営が注目され始めてから10年以上が経過し、その潮流は今、「量から質」へと大きく変化している。従業員のウェルビーイングとエンゲージメントを高め、業績向上につなげる仕組みづくりは、福利厚生の枠を超え企業にとって重要な経営課題である。

このような変革期を捉えて、2025年5月22日にティーペック(T-PEC)がオンラインセミナーを開催。改訂版健康経営ガイドブック(以下、改訂版ガイドブック)に携わった森晃爾氏と、先進的な女性の健康施策を推進する野村ホールディングスの河野和絵氏が登壇し、健康経営を効果的に進めるための戦略マップの作成方法や最新事例を紹介。また、産学連携で森氏と共に「健康経営実践研究会」を開催し健康経営の普及に努めるティーペックがファシリテーターとなり、森氏、河野氏と共に企業が直面する課題に答えた。当日の様子を、レポートでお伝えする。

- 森 晃爾(もり・こうじ)氏

- 産業医科大学

産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室 教授

13年間の専業産業医活動の後、2003年に産業医科大学産業医実務研修センター所長、2012年から現職。日本産業衛生学会理事長、日本労働安全衛生コンサルタント会副会長など産業保健に関する要職を歴任。国の健康経営施策にも制度開始当初から参画し、次世代ヘルスケア産業協議会「健康投資」ワーキンググループ主査、健康経営度基準検討委員会委員長を務め、現在は経済産業省「健康経営推進検討会」主査を務めている。

- 河野 和絵(かわの・かずえ)氏

- 野村ホールディングス株式会社

カルチャー&エンゲージメント部 ヘルスサポートグループ グループ長

野村證券入社後、都内支店、健康保険組合などを経て、2011年よりヘルスケア業務を担当。2016年より野村グループの健康経営の推進を担当し、社内ウォーキングイベントの実施や就業時間内禁煙等の施策を導入。

- 西村 亮一(にしむら・りょういち)氏

- ティーペック株式会社

健康経営ソリューション推進部 次長

大学卒業後、人材派遣会社の営業を経てティーペックに入社。

15年に渡り、首都圏の大手企業や健康保険組合に対するメンタルヘルス対策、健康経営施策、ストレスチェック関連業務の支援に従事。

記事全文は下記からダウンロード可能です

第1部:成果の上がる健康経営の進め方:「改訂版健康経営ガイドブック」をもとに

2016年にガイドライン化された「健康経営ガイドブック」の改訂版が、2025年3月に発表された。冒頭で森氏は、改訂版ガイドブックのポイントを語った。

- 経営方針とプログラムやKPIとの“接点”を意識

- 無形資源と呼んでいたものを明確に“健康風土”と呼んでモニタリング など

ビジネスの発展につながる「健康風土」

健康経営は効果が測りづらいという声もあるが、すでに効果がデータとして見られているという。

「シンクタンクや証券会社などの機関が、健康経営の効果について検証したところ、一貫してビジネスの発展に効果があることがわかりました。例えば、健康経営に取り組む企業は総資産利益率や売上高利益率が2年目以降に向上したり、株価のリターンも高くなったりする傾向があります。さらに、こうした企業は成長率が高いことが確認されています。」

なぜ健康経営がビジネスに良い影響を及ぼすのか。「病気が減る」「プレゼンティーイズムが減る」などの理由以上に、企業で「健康風土」が醸成されることがビジネスに効果的だと森氏は語る。

「例えばウォークラリーひとつにしても施策が効果につながる最初の指標は『参加率』ですが、それぞれの組織によって差があります。経営層や上司のリーダーシップ、健康増進のための制度、同僚同士のコミュニケーションなどの複合的な要素が『健康風土』として参加率に影響するからです。

こういったことも考えると、ただ単にプログラムを提供するだけでなくて健康風土が高まり、それが土台となって成果が上がっていく。その健康風土自体が、実は人と人の関係、会社と従業員の信頼関係を介して会社のビジネスの発展につながるのです。」

経営方針とプログラムやKPIとの“接点”

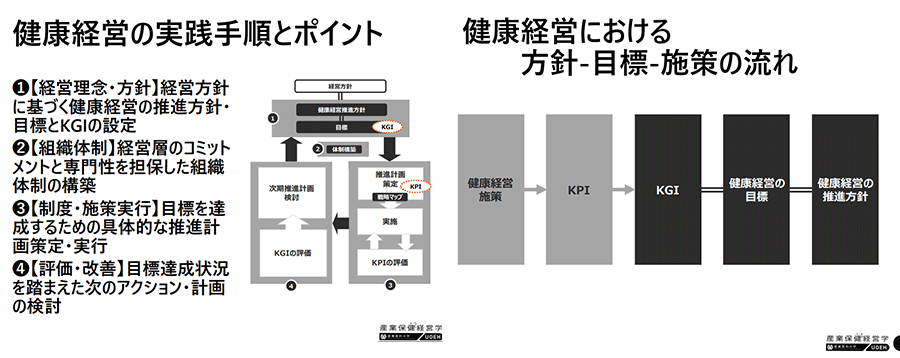

次に森氏は、改訂版ガイドブック第2章の具体的な健康経営の実践手順についてポイントを解説した。

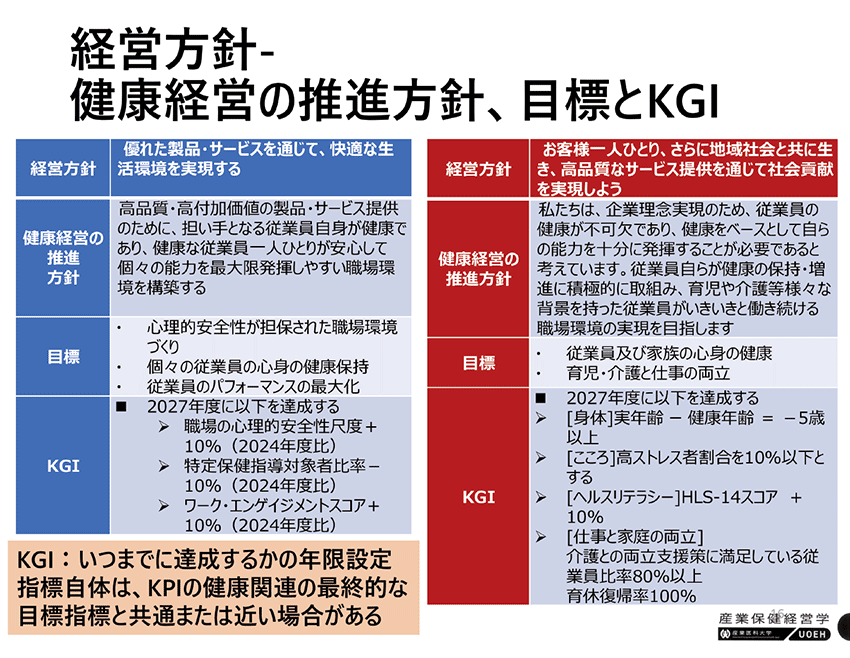

「健康経営の実践手順は、①経営理念・方針、②組織体制、③制度・施策実行、④評価・改善、の4つの枠組みで進めるというのは、これまでと変わっていません。今回の改訂版ガイドブックの中で特に重要だとしているのは、経営との接点の部分です。経営方針とあった健康経営の推進方針をつくり、その実現が何を意味するのかということを言語化して健康経営の目標とします。その目標をKGIと位置づけ、KGIの達成に向けた施策を企画し、KPIでその実践状況を評価していくことが重要です。KPIとKGIの間あたりが担当部門と経営の接点となります。そのため、健康経営の推進方針や目標、KGIといったところは経営と向き合って話し合って作っていく必要があります。」

- 健康経営の推進方針:企業のビジョンや理念の実現に向け、健康経営を通じて何を実現するかの方針を示したもの

- 健康経営の目標:方針実現のために達成すべき目標

- lowerKGI:目標の達成状況を確認する指標、達成目標年限

健康経営の推進方針・目標とKGIについては、改訂版ガイドブックで図のように例示されているため、自社のビジネスに置き換えると非常に参考になる。

健康経営について成果を上げている企業は、「経営会議の議題になっている」

森氏は、健康経営を企業全体の取り組みに引き上げるには、経営層のコミットメントが欠かせないこと、施策の実行には、産業保健専門職など専門的な知識・知見を持つ人員を配置する必要があることにも言及した。

健康経営プログラムの効果を分析したドイツの調査を紹介した。調査対象となった61社すべてに同じプログラムが提供されたが、参加率には0.7%から100%まで開きがあったという。参加率に大きな差がついた理由は、外部からのサービス提供を、組織内部でリーダーシップを発揮してしっかりとプロモーションしたかどうかの有無である。また、健康経営度調査を用いた分析でも、参加率の高い企業ほど経営会議で健康について議論されていたり、管理職が健康経営に関する育成を受けていた。一方、方針の明文化や、産業医など医療スタッフの配置は、従業員の参加率には影響しなかった。

また、健康経営について成果を上げている企業は、「経営会議の議題になっている」点で共通していると森氏は語る。経営レベルの会議で健康経営が議題に挙がるかどうかで、健康経営調査の総合スコアの偏差値に11.7もの差が出るという結果であった。さらにその会議に産業保健専門職が参加していると、偏差値はさらに5.39上がる。

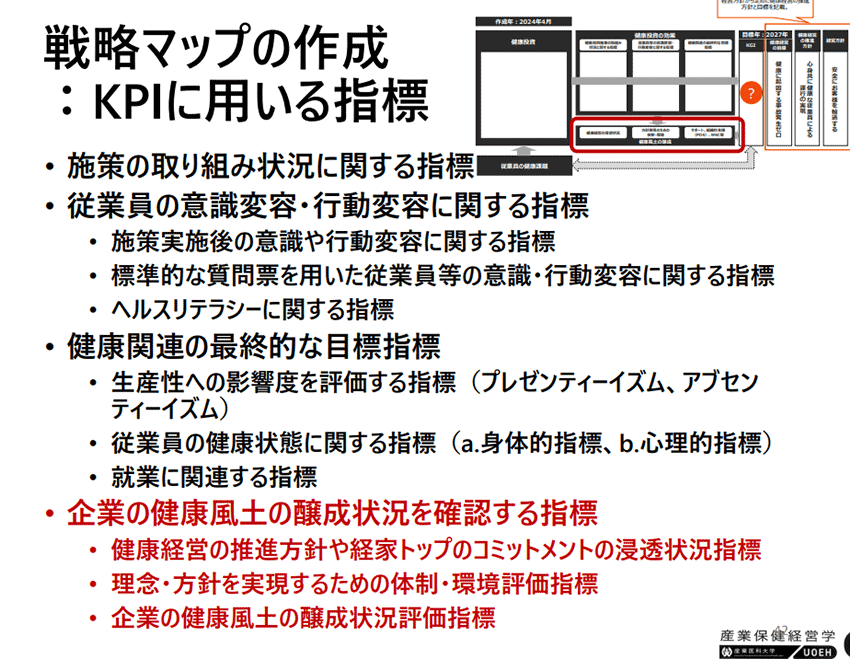

戦略マップのなかに“健康風土”を追加しモニタリング

次に森氏は、改訂版ガイドブック第3章の健康経営を推進するにあたって重要となる「健康経営戦略マップ」の改善について森氏が解説した。

(資料提供: 森晃爾氏)

組織の健康風土が、施策の効果に大きな影響を与えることが分かったため、改訂版ガイドブックでは健康風土の醸成状況を確認する指標を新たに設けた。「健康経営の推進方針や経営トップのコミットメントの浸透状況指標」「理念・方針を実現するための体制・環境評価指標」「企業の健康風土の醸成状況評価指標」がそれに当たる。

具体的には、ストレスチェックの7項目である「上司・同僚からのサポート」に加えて「支援の実感や組織に対するコミットメント(POS:Perceived Organizational Support)」「上司や同僚との関係、信頼・互酬性・ネットワーク(WSC:Workplace Social Capital)」が評価指標として改訂版ガイドブックの中で例示されている。

POSとは、「従業員の貢献を組織がどの程度評価しているのか」および「従業員のwell-being(福祉)に対してどの程度配慮しているのか」に関して、従業員が抱く全般的な信念を指します。POS が高まることで、企業と従業員の一体感が増し、仕事の満足度やコミットメントが向上します。職場が公正である、上司のサポートがある、報酬や労働条件が良い、といった状態であれば、POSを高めることができます。

健康風土が高まると、プログラムへの従業員の参加率が上がり健康状態がよくなります。健康風土はプレゼンティーイズムの減少にもつながり、人的資本を介して経営上の成果が出ます。さらに職場の信頼関係の構築、社会関係資本の強化を実現するなど、経営の成果につながる好循環が出来上がるのです」

記事全文は下記からダウンロード可能です

ティーペックでは日々の健康から、仕事、プライベートのお悩みまで、各専門家がアドバイスいたします。

“からだ”の不安については「ハロー健康相談24(R)」にて臨床経験を積んだ保健師・看護師などが24時間・年中無休でご相談に対応し、“こころ”の不安については、「こころのサポートシステム(R)」にて心理カウンセラーが対面・オンライン面談・Web・電話とご希望の方法でのご相談が可能です。また「職場のヘルスリテラシー向上研修」では多様化する従業員教育のニーズに対応いたします。

さらに人事・労務の諸問題に対して専門家がアドバイスを行う「人事・労務ホットライン」や「ハラスメント相談サービス」にて経営支援も承っております。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント