企業で副業を導入する際に取り組むべきこと(前編)

2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)では、労働者の多様なキャリア形成を促進する目的で、副業・兼業の拡大・促進に関する取り組みを強化していくことが決定されました。

また、7月には厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されています。本改定は、企業の副業に対する情報開示を求めることで、副業の機会創出や利用促進を期待したものです。

社会的に副業容認、推進に向けた動きが進む中、副業制度の導入検討や従業員からの希望への対応を求められる企業も増えているのではないかと思われます。一方で、副業者の副業先就業実績の把握や本業への影響に、課題感を持つ人事担当者も多いのではないでしょうか。

本記事前編では、副業制度を取り巻く状況と近年の副業拡大の流れを解説。

後編では、企業として悪影響やデメリットを抑止するためのポイントについてご紹介します。

__________________________________________

目次

<前編>

副業制度とは

副業制度を取り巻く状況

アンケート結果:企業における副業制度の実態

ー副業制度の導入状況

ー副業者の受入れ状況

<後編>

副業に関する課題やデメリット

副業制度のメリット

副業制度促進の流れに対して企業が取り組むべきこと

__________________________________________

副業制度とは

副業制度とは、労働者が勤務時間外において本業以外の企業等の業務に従事できる制度です。

2018年1月に策定された厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、過去の裁判例を踏まえると、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由とされています。

ただし、下記4点に該当するときのみ企業による制限が可能です。

① 労務提供上の支障がある場合

② 業務上の秘密が漏洩する場合

③ 競業により自社の利益が害される場合

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

副業の形態は多岐にわたり、他の企業と雇用契約を結んで業務外に数時間の業務に従事する、業務委託契約を結んで成果物を提供する、といった通常の仕事の延長線となるものが挙げられます。

また、休日に知り合いのカフェを手伝う、中学生のサッカーの審判を行う等、趣味やプライベートに関するものもあるでしょう。

副業制度を取り巻く状況

「副業元年」と言われた2018年以降、国や政府は副業制度を促進する施策を進めています。日本全体の労働力人口が不足していく中で、雇用確保・適正化や生産性の維持、社会全体での学び直しやキャリアの多様性を促進して、生産性や付加価値の向上を目指したものです。

さらには、働き方改革の一環として、副業による長時間労働の発生を防ぎ、企業側の雇用契約や就業時間管理に支障が出ないように、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の整備によって、副業促進を進めています。

一方で、従業員側も副業を希望する人が増えているとされています。2017年の総務省「就業構造基本調査」副業希望者の推移では年々増加傾向であり、翌年の副業制度解禁に向けた一つのエビデンスとなりました。

また、パーソル総合研究所の「副業の実態・意識に関する定量調査」では、副業未実施者の40%近くが副業を希望する結果になっています。

実際にするかどうかはともかく、副業・兼業自体は決して特殊なものではなく、すでに働き方の選択肢の一つとして社会的にも認められつつあるといえるでしょう。

アンケート結果:企業における副業制度の実態

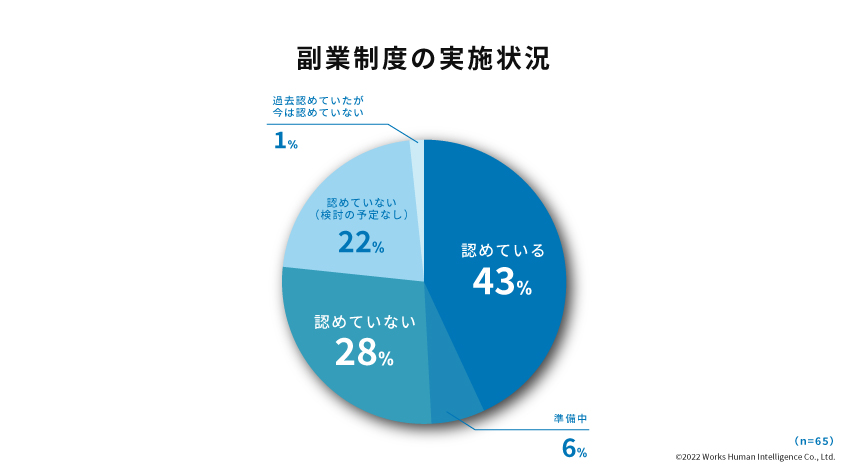

当社では、2022年の5月から6月にかけて大手65法人を対象に、副業制度における実態の調査を実施しました。

<調査概要>

1.調査期間

2022年5月12日(火)~6月3日(金)

2.調査対象

当社製品「COMPANY」ユーザーである国内大手法人

3.有効回答数

65法人

4.調査方法

インターネットを利用したアンケート調査

副業制度の導入状況

国や政府が副業を解禁、促進して5年近く経過しましたが、各企業の導入状況はどのようになっているでしょうか。

副業を認めている、あるいは副業制度の準備を進めている企業は約49%で、禁止している企業と約半数ずつとなりました。(図1)業種的には、小売・サービス業が全体を10ポイント程度上回っていたのが特徴です。

また、内閣府調査「令和4年5月内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局 基礎資料」では300名以上の企業において全面禁止が40%を超え、パーソル総合研究所の「副業の実態・意識に関する定量調査」では45%で全面禁止となっています。

各調査の結果を見ると、副業を認めている企業は日本全体で約半数程度というのが実態といえるでしょう。

副業者の受入れ状況

さらに、副業者の受け入れ状況も、前出調査では63%の企業が受け入れを行っておらず検討の予定もなし(図3)、パーソル総合研究所の「副業の実態・意識に関する定量調査」でも現状は76%が受け入れを実施していない結果でした。副業先自体も決して多い状況ではありません。

結果、パーソル総合研究所の同調査では、2018年と比較して正社員の副業利用状況もほぼ横ばいとなっています。現時点で副業制度は一定の選択肢として受け入れられているものの、今のままでは大きく増加しないことが想定されます。

後編では、企業として悪影響やデメリットを抑止するためのポイントについてご紹介します。

このコラムを書いたプロフェッショナル

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

伊藤 裕之

株式会社Works Human Intelligence / WHI総研シニアマネージャー

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1200法人グループのユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信。

| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、労務・賃金、人事考課・目標管理、キャリア開発 |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 港区 |

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント