朝残業

朝残業とは?

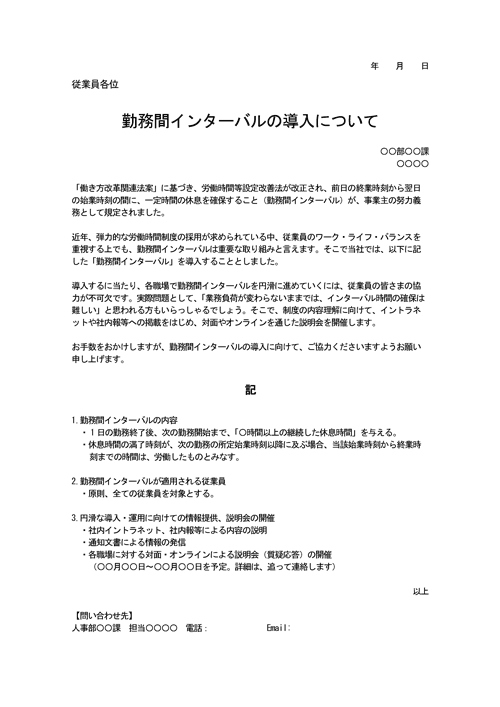

「朝残業」とは、正規の勤務時間内に予定の業務を終えられなかった場合、残った仕事を深夜まで残業して終わらせるのではなく、翌朝の始業時前にその業務を行う働き方のことです。大手商社の伊藤忠商事では午後8時以降の残業を原則禁止し、代わりに午前5時から9時までの時間外手当の割増率を引き上げて朝残業を促す新制度を2013年10月から試験的に導入しました。作業効率が悪くなりがちな夜型勤務を朝型勤務に振り替えて、残業時間の削減と生産性向上を実現するのがねらいです。

「残業は当然」の固定観念に風穴を

早朝の時間外手当割増で朝型に誘導

法定労働時間を大きく超える過酷な長時間勤務が、個人はもちろん、企業にとっても、社会全体にとっても大きなリスクであるという認識は、社会的なコンセンサスを形成して徐々に広がりつつあります。とりわけ深夜に及ぶ残業は、本人の健康面やワーク・ライフ・バランスに悪影響を与えるだけでなく、ダラダラと区切りがつかず、作業の効率も上がりません。ところが、そうした残業が恒常化している職場では「残業をするのが当たり前」という風潮が根強く、労使ともにそれを疑っていません。仕事全体の進め方や作業計画の前提として、はじめから社員の時間外勤務による負担が組み込まれているケースも多く見受けられます。

2008年にインターネット調査のgooリサーチが全国の20歳以上のビジネスパーソンを対象に実施した調査によると、「残業が減らない理由は企業側がどのような考えを持っているからだと思うか?」という問いに対して、最も多かった回答は「『社員が残業するのは当たり前』という考え」で48%を占めました。続いて多かったのは「『就業時間だけ働くようなことをしていたら競争に勝てない』という考え」で46%。調査結果からは、残業を減らそうとして減らせないわけではなく、そもそも残業はあって当然で、本気で減らそうと考えていない企業の意識が透けて見えます。裏を返せば、まだ取り組む余地が十分にある、ということでしょう。企業が本気になって策を打てば、非効率な残業を減らし、生産性を向上させられる可能性は決して小さくありません。

その意味でトップダウンの“本気”の改革として期待を集めているのが、13年10月1日から「朝残業」制度を試験導入した伊藤忠商事の取り組みです。自身も朝型で、毎朝7時には出社するという岡藤正広社長が自ら提唱した新制度のねらいは、定時の午前9時から午後5時15分までの間に仕事をできるだけ終わらせ、残業しないようにすること。そのために夜8時以降の残業は原則禁止し、10時には完全に消灯します。やむを得ない場合も、残業分の仕事は翌朝へ。早朝に働くインセンティブとして、午前5時から同9時までの時間外手当の割増率を、従来の25%から50%へと引き上げました。また朝8時までに始業した社員には、グループ会社が取り扱うバナナやヨーグルトなどの軽食を無償提供するといった工夫も盛り込まれています。

社員に早出や定時退社を促す企業は増えてきましたが、時間外手当の割増で、働き方を朝型に誘導するという試みは例がありません。管理職を含めた国内正社員約2600人を対象とする同制度は来年3月末までの時限的な措置で、残業時間の変化など効果を検証し、正式に導入するか決めるといいます。ダラダラしがちな夜残業より、スッキリとした頭で朝残業――この挑戦が、日本のビジネスパーソンのワークスタイルを一変させるきっかけになるかもしれません。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント