60代が就業継続を選ばなかった理由と企業の対応策とは

パーソル総合研究所 シンクタンク本部 研究員 田村 元樹氏

2024年に厚生労働省が発表した健康寿命※1は、男性72.57歳、女性75.45歳であり、60歳を過ぎても元気なシニアは増え続けている。それに伴い、働くことを希望するシニアも増えている状況だ。60歳以上は日本の人口のボリュームゾーンでもあるため、これからの労働市場において存在感がますます高まると考えられる。

しかしながら、何らかの理由で労働市場から離脱するシニアも一定数存在する。もしこの中に、働き続けたい人が含まれている場合、労働力不足の社会にとっても損失になり得るだろう。そこで、本コラムではパーソル総合研究所が実施した「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査」のデータを基に、60代が就労継続を選ばなかった背景をひもときつつ、企業における対応策を検討したい。

※1 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

出所:厚生労働省健康・生活衛生局健康課. (2024). 健康寿命の令和4年値について(第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 資料1-1). Retrieved 2025年2月26日, from https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf

働かない理由の第1位は「もう働きたくない」

企業に勤める60代は、既に定年を迎えている場合が多いだろう。一般的には60歳定年のタイミングで、65歳まで継続雇用を希望するか、あるいは退職するかといった選択が迫られる。退職後、他企業へ転職するという選択肢もある一方で、就業継続を選ばない人もいる。

この実態について、「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査」によると、正社員として長く勤めてきた人々は、60歳を過ぎても何らかの形で就業を継続していることが分かっている。しかし、60-64歳で4.2%(70人)、65-69歳で10.7%(178人)と少数ではあるが、仕事を続けないことを選択した人もいる。彼らはなぜ、就業継続を選ばなかったのだろうか。

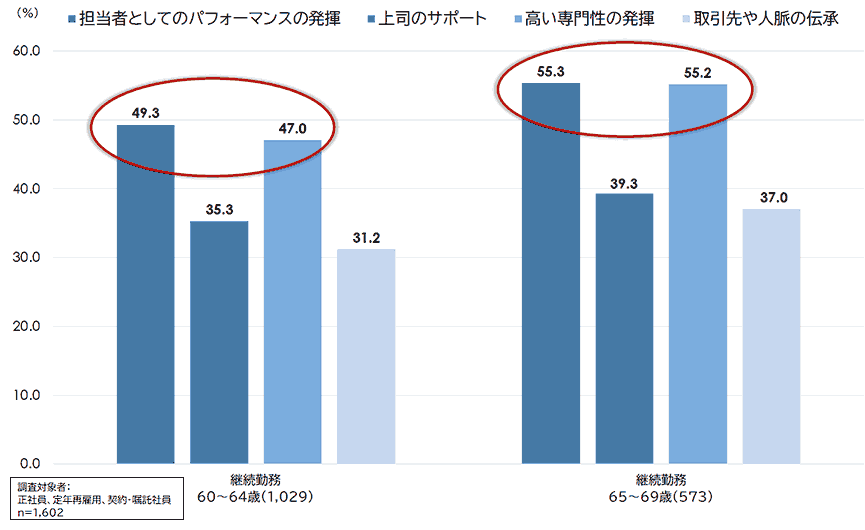

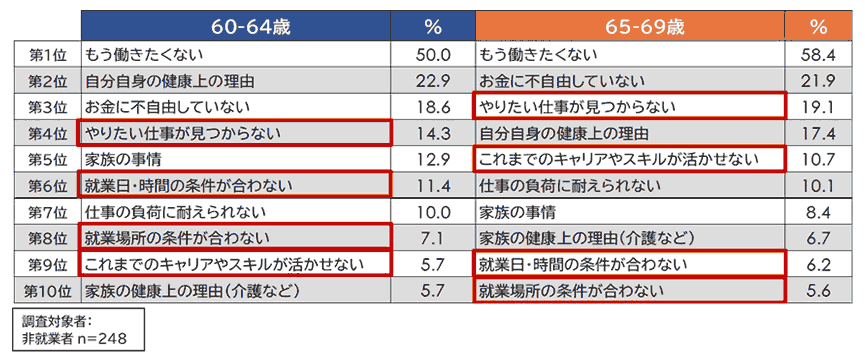

図表1は、現在働いていない人(非就業者)に働かない理由を3つまで回答してもらい、多い順に並べた結果を示している。60-64歳では50.0%、65-69歳では58.4%が「もう働きたくない」と回答し、この理由が第1位となっている。

これは、積み重ねたキャリアがもたらした精神的・肉体的な疲労感や、金銭的な安定により、働き続ける必要性を感じなくなっていることが考えられるだろう。実際に、理由の上位には「自分自身の健康上の理由」「お金に不自由していない」が挙げられている。

※ 60-64歳の第9位と第10位は少数第二位以下の差による

出所:パーソル総合研究所(2025)「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査」

しかし、注目すべきは「やりたい仕事が見つからない」「就業日・時間の条件が合わない」「就業場所の条件が合わない」「キャリアやスキルが活かせない」といった項目の合計が、60-64歳では38.5%、65-69歳では41.6%に上ることだ。

この回答から、長年培った経験やスキルを生かせる雇用環境が限られていることがうかがえる。就業意欲があっても、適した仕事が見つからないために働かない選択をせざるを得ないケースが少なくないのだ。次は、この要因について詳しく見ていこう。

「やりたい仕事が見つからない」という現実

60代の中には「働きたい」という意欲を持ちながらも、「やりたい仕事が見つからない」「就業日・時間・場所の条件が合わない」ことを理由に就業を諦めている人がいる。例えば求人票には「シニア歓迎」と書かれていても、実際には専門性や経験を必要としない定型業務が多い。結果として「やりたい仕事が見つからない」ために、働かない選択をする人が増えてしまうことに繋がっている。

一方で、企業側もシニア人材の活用に対して明確な方針を持てていないケースが多い。定年延長や再雇用制度は整備されつつあるものの、シニア人材をどのような立場で受け入れ、どのような役割を期待するのかが不透明なままとなっている。そのため、企業側がシニア人材の強みを十分に生かしきれていないのが実情だろう。では、企業にとってシニアとはどのような位置づけの人材であり、どのような期待を寄せているのだろうか。

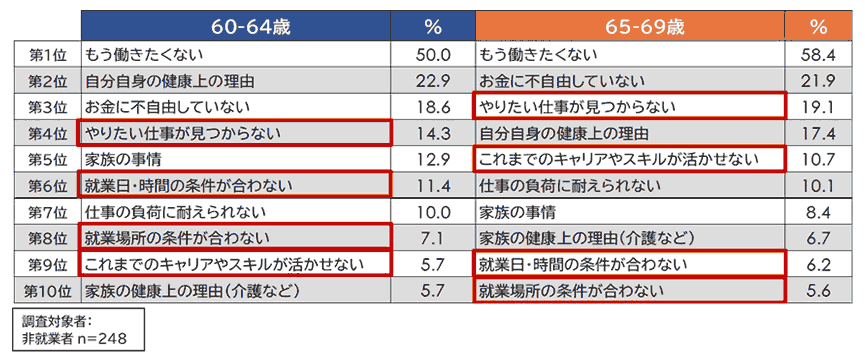

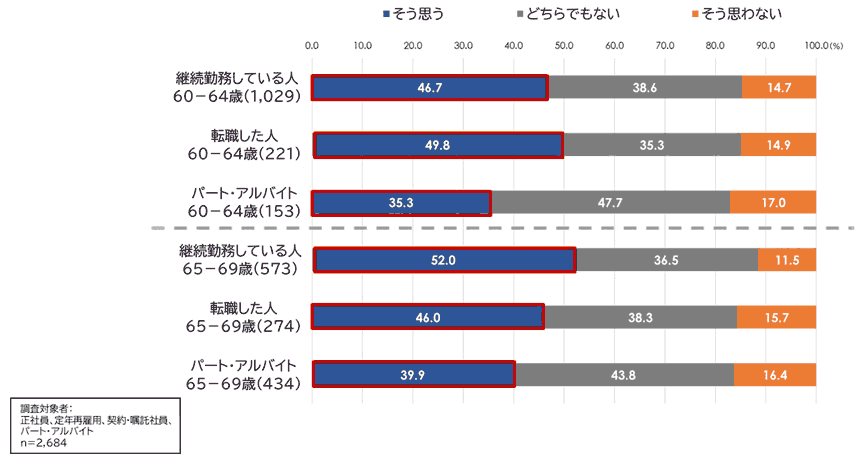

この認識について、60代で働き続けている人に「職場から期待されていること」を回答してもらった。継続勤務している人※は、「担当者としてのパフォーマンスの発揮」や「高い専門性の発揮」を挙げる人の割合が多いが、50%前後にとどまることが分かっている(図表2)。これは、長年企業で働いてきたシニア人材に対する企業の位置づけが曖昧であることを示している。つまり、シニア人材が持つ知識や経験が十分に生かされる環境が整っていないという課題が浮かび上がっている。このような状況が続く限り、働き続けたいシニアが労働市場から離脱してしまう構造は解消されにくいだろう。

※継続勤務している人:55歳時点で勤めていた企業およびそのグループ企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員

企業における今後の対応策とは

こうした背景を踏まえると、企業はシニア人材を福祉的雇用※2の対象としてではなく、戦力としていかに活躍してもらえるかを再考することが求められる。労働力不足が深刻化する中、企業の持続的成長にはシニアが活躍できる環境の整備が不可欠だ。

※2 高齢者雇用安定法によって65歳までの継続雇用が企業に義務づけられたことを背景に、職場の戦力として活用するというより、社会的責任を果たすためにシニア人材を雇用することを指す。

そのためには、企業におけるシニア人材の役割を明確にし、個々の経験やスキル、志向に応じた適切なポジションに配置することが重要である。シニア人材とひとくくりにするのではなく、それぞれの強みを生かせる職務を明確にし、専門性を発揮できる業務や、後進育成、プロジェクトマネジメントなどの適切な業務に配置することが求められるだろう。

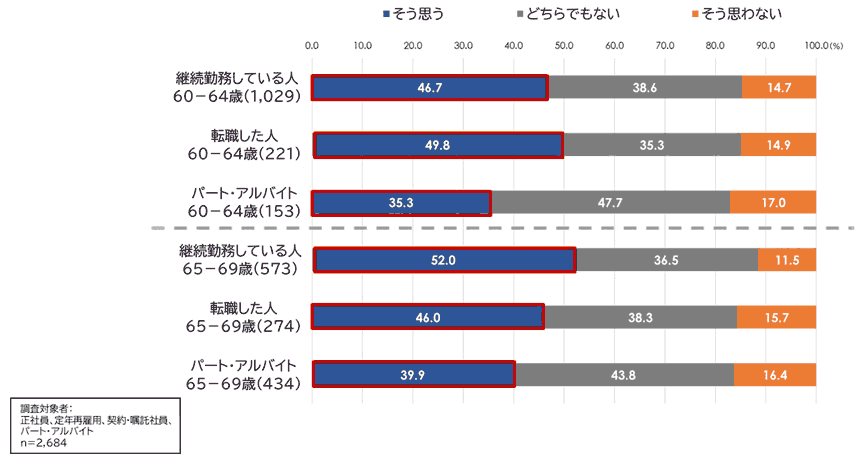

しかしながら、現在のシニア人材が企業で担っている役割には疑問が残る。図表3に示す通り、60代で働き続けている人のうち、「自分の役割が重要だ」と認識している割合はおおむね半数を下回っている。この背景には企業側の業務設計が適切でない、またはシニア自身が期待される役割を十分に理解できていないことにより、企業とシニアの間で期待値がズレてしまうなど、複数の要因が考えられる。特に、役割の設計や期待値の共有、適切なフィードバックが不足していることが、こうした認識のギャップを生んでいる。

企業はシニア人材の強みを踏まえた役割を設定するだけでなく、期待する業務や成果を明確に伝え、対話を通じて認識をすり合わせることが求められる。一方、シニア自身も「どのように貢献できるか」を考え、必要に応じたスキル習得や役割の見直しを進めることが、円滑な就業継続につながるだろう。

※継続勤務している人:55歳時点で勤めていた企業およびそのグループ企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員。転職者した人:55歳時点で勤務していた企業から転職した企業に勤務する正社員、定年再雇用、契約・嘱託社員。パート・アルバイト:パート・アルバイトとして勤務する「継続勤務している人」「転職者した人」。

出所:パーソル総合研究所(2025)「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査」

こうした課題を解決するためには、企業がシニア人材を生産性の高い労働力として適切に評価し、実践的な対策を講じる必要がある。例えば、高齢者雇用支援機構の事例では、65歳までの定年延長や役職定年の廃止、年齢に応じた一律の賃下げ撤廃により、シニア人材が活躍している企業が増えていることが報告されている※3。このように、評価基準を明確にし、貢献が可視化される仕組みを導入することで、シニアの活躍が期待できるだろう。

※3 高齢者雇用支援機構. (2024). 高年齢者活躍企業事例集(令和6年度版). 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構. Retrieved 2025.3.5. from, https://www.elder.jeed.go.jp/topics/katsuyaku_jirei_r6.html

また、デジタルスキルなどを学び直す機会を提供し、新たな業務に挑戦できる支援を行うことも有効だ。加えて、週4日勤務やプロジェクト単位での契約など、柔軟な雇用形態を導入することで、シニア人材が無理なく働き続けられる環境を整えることも必要になってくるだろう。

シニア人材の雇用は、単なる社会的責任ではなく、企業の競争力を高める戦略的な施策と位置付けるべきではないか。

まとめ

本コラムでは、60代が労働市場から離脱する背景について、企業とシニア人材の間に生じているミスマッチが就業継続を妨げる要因となっていることを解説した。特に、シニアの経験やスキルが十分に生かされる環境が整っていないことが、就業意欲のある人材の障壁となっている。こうした課題を解決するためには、企業がシニアを福祉的雇用ではなく、戦力として活用する明確な方針を打ち出し、適切な役割設計や評価制度を整備することが不可欠だろう。

実際に、定年延長や役職定年の廃止、年齢に応じた賃下げ撤廃などの取り組みを進める企業も出てきており、こうした動きが広がることで、シニアの活躍の場が拡大することが期待される。また、専門職や育成ポジションの創出、リスキリングの支援、柔軟な雇用形態の導入など、シニアが能力を最大限発揮できる環境を整えることも重要だ。

シニア雇用は、単なる社会的責任ではなく、企業の競争力を高める戦略的な施策である。労働力不足が進む中、シニア人材の持つ経験と知識を生かすことは、企業の持続的成長に不可欠な要素となる。企業が積極的に取り組むことで、シニアが働き続けられる社会の実現につながり、ひいては企業の競争力向上にもつながるだろう。

【関連調査】

「正社員として20年以上勤務した60代」の就労実態調査

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント