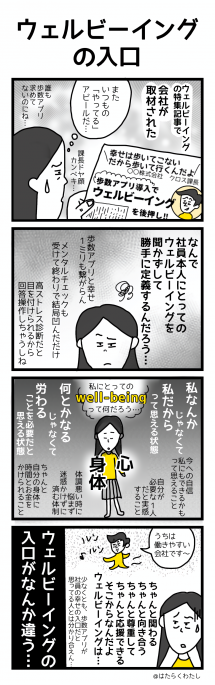

4コマ漫画「ウェルビーイング」あるある/ウェルビーイング入口

最近、「ウェルビーイング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。エンゲージメントやイノベーションと並び、企業が注力すべきキーワードとして語られることも増えています。けれど、「ふわっとしていて、いまいちピンとこない」 「それって健康経営と何が違うの?」そんなモヤモヤを感じている人も多いのではないでしょうか。実際、多くの企業が歩数アプリ(フィジカル面)やメンタルチェック(メンタル面)などの取り組みを“ウェルビーイング施策”として展開していますが、それが本当に社員一人ひとりの「幸せ」や「満たされた状態」につながっているかは疑問が残ります。

そもそも、ウェルビーイングって誰がどう定義するもの?企業の“やっている感”ではなく、本人の実感としてのウェルビーイングをどう捉えるか。今回は、その入り口にある違和感と見落とされがちな本質について掘り下げていきます。

┏━━━━━━━━┓

---------目次 ---------

┗━━━━━━━━┛

- ウェルビーイングの定義と誤解

- 施策としての展開と、現場とのギャップ

- 社員一人ひとりの実感に根ざす取り組みへ

- 4コマ漫画はたらくわたし「ウェルビーイングの入口」

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. ウェルビーイングの定義と誤解

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「ウェルビーイング(well-being)」という言葉は、近年ビジネスの場でも頻繁に使われるようになりましたが、その意味は必ずしも明確ではありません。もともとはWHOが「身体的・精神的・社会的に良好な状態」と定義しており、単に健康であるかどうかではなく、“本人が満たされていると感じられるかどうか”が重視されます。

しかし実際の現場では、ウェルビーイングが「健康経営」と混同されたり、「取り組んでおくべきトレンド」として表面的に扱われたりする場面も少なくありません。「社員のウェルビーイングを高めましょう」という掛け声のもと、歩数アプリやストレスチェックの実施にとどまっているケースも見られます。こうした状況が、「結局それって健康の話では?」という混乱や違和感を生んでいるのです。

もちろん、これらの取り組み自体が悪いわけではありません。社員の健康意識を高めるうえで、重要な“手段”であることは確かです。しかし、それが目的化してしまうと、本来のウェルビーイング、つまり「自分は今、満たされていると感じられているか?」という問いから遠ざかってしまう恐れがあります。

本来のウェルビーイングとは、身体・心・社会的関係のバランスが取れた、非常に個人的で多面的な概念です。誰かが定義を与えるものではなく、社員一人ひとりが「自分にとっての充実とは何か」を内省し、自らの言葉で語れる状態こそが、ウェルビーイングの出発点といえるでしょう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2. 施策としての展開と、現場とのギャップ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

企業がウェルビーイングを掲げ、さまざまな施策を導入する動きが広がっています。しかし、整備された制度やイベントが、社員一人ひとりの「満たされている実感」にどこまでつながっているかは、慎重に見直す必要があります。

● 歩数アプリや健康施策の導入

歩数アプリや食事・睡眠の記録ツールの導入、社内イベントによる健康促進などの取り組みは広がりを見せています。ただ、現場では「頑張っても何が変わるのか分からない」「義務的で意味が感じられない」といった声もあり、数値の改善が“満たされ感”に結びついていないケースが多くあります。

● メンタルチェックやストレス診断の実施

社員の心理的安全を守るために、ストレスチェックを定期的に実施する企業も増えています。本来は、結果を起点に対話や支援へとつなげるべきですが、「診断だけで終わっている」「本音を言いづらい」という現場の声もあり、形式だけが残ってしまうことも少なくありません。

● 柔軟な働き方の推進(テレワーク・フレックス)

リモートワークやフレックスタイム制など、働き方の柔軟化も進んでいますが、実際には「オン・オフの切り替えが難しい」「孤独感が増した」といった声もあり、制度の意図と実感にズレが生じることがあります。形式上の自由が、かえって自律のプレッシャーになる場合もあるのです。

施策に意味があっても、実感が伴わなければ形骸化してしまいます。ウェルビーイングの本質は、「何を整えたか」ではなく、「その人が満たされているかどうか」。その視点をもとに、取り組みの本来の目的を見つめ直すことが求められています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3. 社員一人ひとりの実感に根ざす取り組みへ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ウェルビーイングを「実感」として根づかせていくには、制度や環境整備だけでは不十分です。大切なのは、社員一人ひとりの内面にある「満たされている感覚」に丁寧にアクセスすること。ここでは、実感を引き出し、支えていくための3つの取り組み視点を紹介します。

1.「満たされている状態」を言語化する機会をつくる

ウェルビーイングは、その人自身が「自分にとって何が満たされていることなのか」を考え、言葉にするところから始まります。そのためには、「いまどうありたいか」「どんな状態を目指したいか」といったビジョンや価値観との接続が欠かせません。ただ快適かどうかを問うのではなく、「自分はどう在りたいのか」という問いに触れる機会が、ウェルビーイングの実感へとつながっていきます。

2. 施策を活用の「入口」として関わりにつなげる

ウェルビーイング施策を「実施して終わり」にしないためには、社員がそれをどう受け取り、どう活かしていくかにこそ目を向ける必要があります。目的は施策の評価ではなく、実感のきっかけをどう生み出すかです。とえばストレスチェックは、高ストレス者に面談機会を提供することだけが目的ではありません。すべての社員に対して、その人なりの状態に耳を傾け、対話につなげることで、初めて予防や支えとしての役割を果たします。施策は単なる施策ではなく、関わりの入口として活かしていく視点が大切です。

3. 共通のモノサシでは測れない「多様な支援設計」

「満たされている状態」は、人によって異なります。キャリアの段階、家庭環境、価値観、性格…その背景は本当にさまざまです。それにもかかわらず、一律の基準や画一的な支援だけでウェルビーイングを追求しようとすれば、「評価のための幸せ」や「測定可能な安心感」にすり替わってしまいます。だからこそ求められるのは、個々の背景に応じた多様な選択肢と対話可能な関係性。誰かの正解を目指すのではなく、自分の納得感を支えるための柔軟な支援設計こそが、ウェルビーイングの基盤になります。

ウェルビーイングの実現に向けて必要なのは、制度や施策を整えることだけではありません。大切なのは、「誰かにとって心地よいか」ではなく、「私にとってどうか」と社員自身が問い、語れること。その問いに耳を傾け、共に探り続けられる関係性こそが、組織におけるウェルビーイングの本質を支えていくのです。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. 4コマ漫画はたらくわたし「ウェルビーイングの入口」

※ダウンロード資料(PDF版)では漫画の小さな文字もクリアにご覧いただけます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

~4コマ漫画筆者コメント~

ウェルビーイングは、心身ともに満たされた状態のこと。しかし「満たされた状態」の定義は、そう簡単ではない。

体に不調がないとか、心が安定していることは、必ずしもウェルビーイングとイコールではないし、ましてや、健康経営を声高にアピールされても、そこに滲み出るドヤ感に違和感を覚えてしまう。

「健康経営のおかげで社員は幸せに働いている」という見せ方は、どうも引っかかるし、肝心の実感は宙に浮いたままだ。

ウェルビーイングとは何か、もう一度立ち止まって考えてみてほしい。

自分の体を気にかけられる余裕はあるか? 安心できる関係や、心が休まる場所はあるか? 社会の中での役割やつながりに、自分らしさは活きているか? そして「いまの自分ってイイナ」と心から思えるか?

同じ環境でも、何を必要としどう感じるかはまったく別。正解は一つではないし、数値で測れるゴールもない

だからこそ、一方的でも量産的でもなく、まずは「人それぞれの幸せのかたち」があることを知ることが大事。そして相手を思い、顔を思い浮かべながら探る時間こそが、ウェルビーイングの入口なんじゃないかな。

byサンボンガワ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いかがでしたか?

当社では、組織の目指す方向性と社員一人ひとりの目指す方向性を重ねる方法として「クロスキャリア・マネジメント」を提唱しています。

また、価値観やビジョンを言語化し、納得感のあるキャリア形成を支援するプログラムとして、キャリア開発プログラム「じぶん戦略」をご提供しています。

掲載している4コマ漫画と社内周知用テキストは、ダウンロードしてすぐにご活用いただけます。 資料では、漫画内の細かな文字もクリアに読めますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※当プロフェッショナルコラムは4コマ漫画「はたらくわたし」の作者でもある中川が、株式会社エイチ・ティーが運営する『SIMBA UNIVERSITY』で連載している記事を転載したものです。

―――――――――――――――――――――

企画・編集:『SIMBAUNIVERSITY』編集部

―――――――――――――――――――――

『SIMBA UNIVERSITY』は、キャリアを進むすべての人のためのWebメディアです。キャリア支援に役立つ実践ガイド記事や導入事例、価値観診断ツールなど、現場に寄り添うコンテンツを通じて、キャリアの迷いや選択に向き合うヒントをお届けしています。

このコラムを書いたプロフェッショナル

中川 絵美

株式会社エイチ・ティー(HxT) コンサルタント

これまで人材紹介、研修企画、人事評価コンサル等、HRサービスに従事。現在は、キャリア自律プログラム「じぶん戦略」の研修提案・運営サポートを担当。その他、"仕事あるある"にまつわる4コマ漫画や"人事課題"に関するトーク動画を制作し発信している

中川 絵美

株式会社エイチ・ティー(HxT) コンサルタント

これまで人材紹介、研修企画、人事評価コンサル等、HRサービスに従事。現在は、キャリア自律プログラム「じぶん戦略」の研修提案・運営サポートを担当。その他、"仕事あるある"にまつわる4コマ漫画や"人事課題"に関するトーク動画を制作し発信している

これまで人材紹介、研修企画、人事評価コンサル等、HRサービスに従事。現在は、キャリア自律プログラム「じぶん戦略」の研修提案・運営サポートを担当。その他、"仕事あるある"にまつわる4コマ漫画や"人事課題"に関するトーク動画を制作し発信している

| 得意分野 | モチベーション・組織活性化、人材採用、人事考課・目標管理、キャリア開発、コーチング・ファシリテーション |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| 所在地 | 京都市下京区 |

このプロフェッショナルの関連情報

- お役立ちツール

- 社内イベント・社内報・社内環境

- 組織開発

- 意識改革・活性化

4コマ漫画でみる「ウェルビーイング」あるある (1)ウェルビーイングの入口(2)今の自分にOKを【社内発信用漫画コラム】

制作プロダクション・広告 4コマ漫画制作サービス Presented by じぶん戦略

その課題、4コマ漫画にします!社内報、イントラへのアップ、採用広報などでご活用ください!

- 無料

- WEBセミナー(オンライン)

- モチベーション・組織活性化

- キャリア開発

- マネジメント

- チームビルディング

- コミュニケーション

【「上司」と「部下」のすれ違いの正体】

4コマ漫画から学ぶ、“ここで働きたい”と思える上司の関わり方

開催日:2025/08/14(木) 13:00 ~ 14:00

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント