VUCA

VUCAとは?

「VUCA(ブーカ)」とは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字をつなぎ合わせた言葉です。これら四つの要因により、現在の社会経済環境が極めて予測困難な状況に直面しているという時代認識を表します。

VUCAの由来・歴史

VUCAという言葉の初出は、1987年のアメリカ陸軍戦略大学のカリキュラム開発資料といわれています。その後、1990年代のアメリカで冷戦終結後の複雑化した国際情勢を意味する軍事用語として使われ始め、2010年代にはビジネスシーンでも経営やマネジメントの文脈において、取り上げられるようになりました。

各国の要人を集めて行われる世界経済フォーラムの年次総会(通称ダボス会議)でもVUCAという言葉は頻繁に用いられています。想定外の事象が次々と発生するVUCAの時代を、個人と組織が生き抜くための人材論・組織論に注目が集まっています。

VUCA時代を象徴する出来事や事例

IT技術の進化:Volatility(変動性)

インターネットの登場は大きく世の中を変えました。そして、新しい革新的なサービスが次々と現れています。

2007年に発売されたiPhoneも代表的な例の一つ。翌年にはAndroid搭載のスマートフォンが発表されました。今やスマートフォンは私たちの暮らしに欠かせないツールとなっています。

日本国内で圧倒的なユーザー数を誇るLINEやTikTokに代表されるSNSも、変化が激しいサービス領域です。現在では音声などを公開できるポッドキャストや、誰でも簡単に音声LIVEが配信できるstand.fmなどの音声SNSが続々と登場しています。

インターネットが引き起こしたライフスタイルの変化は、企業のマーケティング手法も大きく変えました。リスティング広告やバナー広告をはじめとしたインターネット広告の出稿は、テレビや新聞、雑誌、ラジオなどのマス広告を上回るようになりました。

入り組んだビジネス構造:Complexity(複雑性)

海外での生産や調達、取引をはじめとした越境・ボーダーレス化によって、ビジネスは拡大するとともに複雑さを増しています。グローバルに対応したEC(電子商取引)プラットフォームも増えつつあり、複雑化したサプライチェーンを狙ったサイバー攻撃なども、以前と比べて多く見られるようになりました。

日本国内のビジネスに目を向けると、さまざまな規制や慣習がビジネスを複雑にしているようにも見えます。

1)Uber

Uberはその例の一つでしょう。Uberはタクシーに加えて、一般人がドライバーとして自分の空いている車と空き時間を利用して乗客を運ぶサービスで、革新的なシェアリングサービスの代表格です。

しかし、アメリカで普及したこの配車サービスは、日本では普及していません。日本では一般人が自家用車で乗客を運ぶというサービスは、法的に認められていないからです。そのため、アメリカなどのように一般人が運転する自動車を使うことができず、シェアリングサービスが持つ「価格の安さ」というメリットを生かし切れません。規制や慣習がビジネスを展開するための条件を複雑にしている事例といえます。

2)Fintech関連サービス

Fintechと呼ばれる新しい金融テクノロジーを取り入れたビジネスも、日本では関連する法律の規制が多く、発展が遅れている領域の一つです。

外資系企業が日本を大きい市場と見なして参入しようとしても、規制が厳しいために撤退してしまう事例が散見されます。ブロックチェーンや暗号資産を利用したサービスも、厳しい規制のために国内では十分に育っていないのが現状です。

このような地域特有の規制や慣習、文化は日本に限ったことではありません。グローバル化と国や地域特有の文化や商習慣が絡み合い、ビジネスはより複雑さを増しています。

価値観の多様化:Ambiguity(曖昧性)

インターネットの普及とともに、見聞きする情報量が爆発的に増加し、消費者の価値観も多様化しました。消費者の好みや価値観が多様化している背景から、従来のような画一的な商品開発では、モノが売りにくくなっています。

つまり、過去の成功体験が通用せず、ビジネスの再現性を担保することの難易度が一層高まっているのです。

1)シャープ

日本を代表する家電メーカーであり、2000年代に過去最高売り上げを達成したシャープは、リーマンショックから数年後の2011年に巨額の赤字計上したことを皮切りに、その後10年足らずで経営不振になりました。

この経営不振は、当時力を入れていた液晶テレビ事業や、太陽電池工場への過剰な設備投資が原因でした。液晶テレビ事業やソーラー事業が、そもそも不況に弱いビジネスモデルだったことも一因です。

巨額の赤字を計上した後、2016年に台湾企業である鴻海精密工業に買収されたことは、「日本を代表する大企業が、外資に買収された」と多くの日本人にとって驚きとともに受け止められました。

2)ソフトバンクグループ

ソフトバンクグループが社運を懸けて取り組んでいる投資ファンドであるソフトバンク・ビジョン・ファンドは、2020年に巨額の損失を計上しています。ソフトバンク本体が行っているWeWorkなど大手スタートアップへの投資も、一時数千億円の損失を出してしまいました。

巨大企業であるソフトバンクグループを一代で築き上げた孫正義氏が主導し、順調に業績を上げていたビジョン・ファンドでさえ、2020年度には1兆円を超す巨額の損失を出し、大きなニュースになりました。

変化し続けるVUCAの世界では、中長期的な視点で見た遠い将来ばかりか、数ヵ月~数年後といった近い将来でさえ予測することが困難になっているといえます。

VUCAを理解するためのおすすめ書籍

DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー(2020年9月号 特集:戦略的に未来をマネジメントする方法)

出版:株式会社ダイヤモンド社

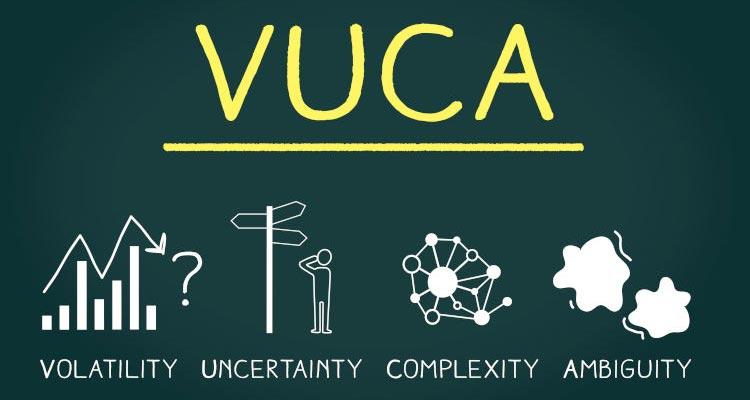

VUCA 変化の時代を生き抜く7つの条件

出版:日本経済新聞出版

著:柴田彰、岡部雅仁、加藤守和

VUCA時代のグローバル戦略

出版:株式会社東洋経済新報社

著:パンカジュ・ゲマワット

本当は大切なのに誰も教えてくれないVUCA時代の仕事のキホン

出版:株式会社PHP研究所

著:河野英太郎

「VUCA」について深く知る記事一覧

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント