KPI

KPIとは?

KPIとは「Key Performance Indicator」の略称で、日本語で「重要業績評価指標」と訳されます。一般的にKPIとは目標の達成度合いを測るための数値的指標を指し、KPIを適切に設定することは企業目標やビジネス戦略上で重要です。

1. KPIとは ―KGI・KFSとの違いについて―

KPIの概要

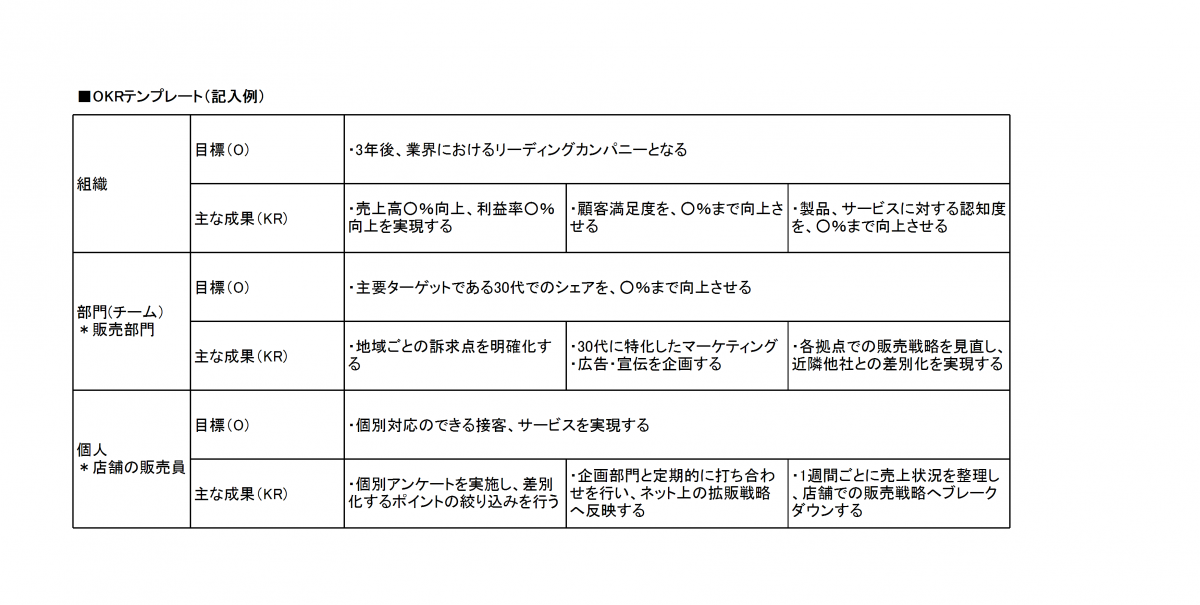

KPIは、企業目標やビジネス戦略目標の達成において、どの程度進捗しているかを数値化して評価するために使われます。MBO(Management by Objectives)やOKR(Objective and Key Results)などとは異なり、指標そのものを指します。

KPIを設定することで、業務に携わるメンバーが目的を正しく認識でき、目標達成に向けての意思統一を図りやすくなります。また、客観的に業務プロセスや達成度を評価できるため、関係者の評価を公平に行うことを目的に活用することもできます。

KGIとは

KGI(Key Goal Indicator)とは「重要目標達成指数」と訳され、最終的な目標を数値で表すものです。例えば、企業目標が「業界1位になること」とした場合、この目標をより具体的に数値化したものがKGIです。具体的には「2025年までに、売上◯兆円を達成し、業界シェア1位を獲得する」などが挙げられます。

KGIはKPIと異なり、企業目標やビジネス戦略が達成されるための具体的な指数のため、一つのプロジェクトに対して一つだけ設定されます。一方、KPIはこのKGIを達成するためのプロセスを指標として設けるもののため、一つのプロジェクトに対して複数設定される場合が一般的です。

例えば、KGIが「2025年までに、売上◯兆円を達成し、業界シェア1位を獲得する」の場合、KPIは「今年度の売上◯億円を達成する」や「新規顧客数を前年度の120%にする」などが挙げられます。

KGIとKPIは親と子の関係であることが一般的なため、KGIが明確に設定されていない場合、KPIが適切に機能しない場合があります。

KFSとは

KFS(Key Factor for Success)とは「重要成功要因」と訳され、企業戦略やビジネス戦略を成功させるためにキーとなる要因のことを指します。もともとは経営用語として用いられていましたが、現在では「目標を達成するための要因」という意味で広く利用されています。

KFSはKGIを達成するために特に大きな影響を与える要因を指します。KFSを定義する場合は、自社のビジネスモデルだけではなく、市場環境や競合他社の状況などあらゆる要素を考慮して、成功に必要な要因を洗い出します。

KFSはKSF(Key Success Factor)と呼ばれる場合もあります。また、似た用語としてCSF(Critical Success Factor)という言葉もありますが、一般的にはKFSと同じ意味合いで用いられることが多くなっています。

KFSを設定することで、KGIの達成に向けて実施すべき内容の優先順位が明確になる利点があります。適切に設定されたKFSは、自社事業が他社とどのように差別化するかを明確にする要素になります。

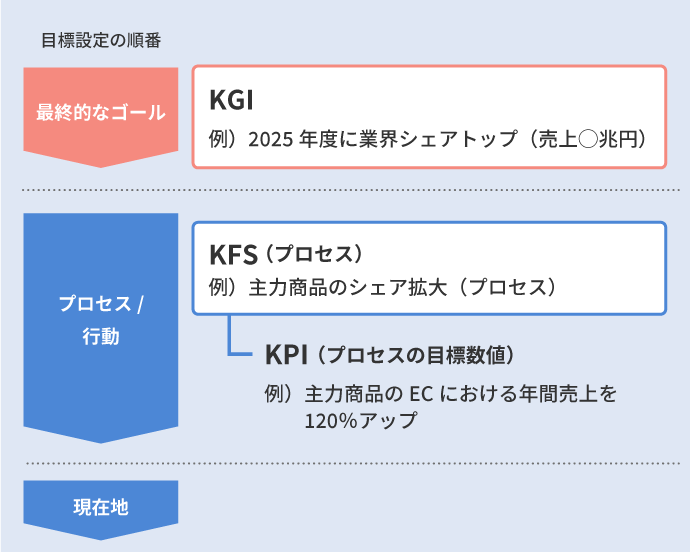

KPIとKGI、KFSの関係性

KGIは最終目標であり、ビジネス戦略や事業計画を定めるうえで最初に設定すべき指数です。KFSはKGIを達成するために欠かせない要素を指すものです。また、KPIはKGIやKFSを達成するために必要なプロセスを数値化した指標です。KGI、KFS、KPIの関係を整理すると下記のようになります。

定義の揺れに注意

KPIの定義にはさまざまな意見があるため、今回紹介した方法以外の使われ方も存在します。「KGI>KFS>KPI」という関係性は一般的ではあるものの、実際に活用する際はこの関係性にとらわれず、場面によってどのように使われているかを把握することが大切です。

2. KPIの設定・運用方法

KPIの設定・運用は、四つのステップで行います。

ステップ2:KFSを洗い出し、KPIを設定する

ステップ3:KPIツリーを作成する

ステップ4:定期的に計測、評価を行い、見直しを検討する

ステップ1:KGIを設定する

KGIは自社内のデータや競合他社の状況、市場の動向を踏まえ、実現可能なラインを見極めることが重要です。例えば、売上シェアトップを目標に掲げているにもかかわらず、現在の自社のシェアが業界50位などであれば、数年で目標を達成することは不可能でしょう。関係者間で「実現可能」という共通認識を持てることが大切です。

ステップ2:KFSを洗い出し、KPIを設定する

KFSの設定では、まずKGIを達成するまでのプロセスを洗い出します。時系列で行うことで、抜け漏れなく洗い出すことができます。

KGI:新規顧客の売上割合を前年比120%にする

達成までのプロセス:

- マーケティング活動でリードを獲得する

- インサイドセールス部門がコミュニケーションを取る

- アポイントを獲得し、営業部門に引き継ぐ

- 商談を通してクロージングする

プロセスを洗い出したら、それぞれのプロセスでどのくらいの数値目標を達成すればKGIが達成できるのかを仮定します。目標数値は実際の受注率やリード獲得効率などをもとに検討することが大切です。

数値化できたら、コントロール可能な数値の中から影響度の高いプロセスを特定します。いくつかのプロセスが特定できたら、その中からもっとも影響度が高く、コントロールしやすいプロセスを選び、KFSとして設定します。

次にKPIを設定していきます。KPIはKGIを達成するまでの各プロセスを細分化し、それぞれで達成すべき数値を指標化するものです。KPIの設定もKGIと同様に、現実可能なラインであること、明確な指標であることが重要です。

「SMART」の活用

KPIの設定では、「SMART」を活用すると設定しやすくなります。SMARTとは、ジョージ・T・ドランが1981年に発表した「There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives.」の中で言及されており、効果的な目標が設定できる考え方として参考になります。

Measurable(計量性) … 目標達成率や進捗度を測定可能か

Assignable(割当) … 役割や権限を割り当てているか

Realistic(現実性) … リアリティある目標を設定しているか

Time-related(期限設定) … 目標達成に期限を設けているか

SMARTを活用することで、「誰がどのような行動をいつまでに取るべきか」「目標が妥当であるか」が明確になり、KPIがより効果的に運用できるようになります。

ステップ3:KPIツリーを作成する

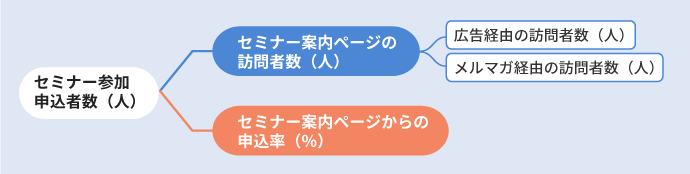

KPIをより効果的に活用するために、KPIツリーを作成することも重要です。KPIツリーとは、KGIとKPIの関係性をロジックツリーで可視化したもので、作成することにより以下のようなメリットが得られます。

●各KPIの必要性やKGIとの関係性が可視化できる

KPIツリーを作成することで、それぞれのKPIが設定された理由が可視化され、達成されることでKGIにどのような影響をもたらすのかが理解しやすくなります。結果として、KPIを達成するモチベーションの維持にもつながり、業務遂行の目的を見失いにくくなるメリットがあります。

●KGI達成のボトルネックを見つけやすくなる

KPIツリーを作成すると、具体的な施策がどのKPIに紐づいているかが明確になります。これにより、どの施策がボトルネックになっているかの判断もスムーズに行えます。

例:セミナー参加申し込み者数のKPIツリー

この図の中では「セミナー案内ページの訪問者数」と「セミナー案内ページからの申し込み率」に大きくカテゴリが分かれますが、訪問者数がそもそも少ない場合、申し込み率を上げる施策をとっても申し込み者の増加数は限られます。この場合には、訪問者数を増加させる施策を行う必要があります。

KPIツリー作成のポイント

KPIツリーを作成する場合は、それぞれのKPIを四則演算できる要素で数値化することが大切です。複雑な計算式を採用すると、施策同士の関連性が不明確になります。計算するときに単位の整合性が取れていることも大切です。図の例の場合、訪問者数の単位は「人数」となっていますが、訪問の「人数」と「回数」が混在していると、正しい計算ができなくなります。

ステップ4:KPIの定期的な計測、評価、修正

KPIは設定してからも定期的に効果検証を行い、適切な評価や修正を行うことが何より大切です。もし当初設定したKPI指標が達成されていない場合は、原因がどこにあるのかを多角的に分析し、KPI自体を見直すべきか、施策の内容を見直すべきかを検討します。「目標達成の見通しが立たない」「目標自体に納得感がない」といった状態を放置しないことが大切です。

3. KPIマネジメントのポイント

上司・部下間のマネジメントでKPIを活用する場合でも基本的な設定方法は変わりません。ただし、モチベーションの維持や、最終的な評価に納得感を持たせるためにも、以下のことには注意して設定するとよいでしょう。

上司と部下の間で設定内容の合意形成を行う

KPIマネジメントでよくある失敗例として、上司が一方的にKPIを設定し、部下が納得しないまま業務を遂行してしまうケースがあります。KPIを設定する目的の一つは、目標達成に向けた意思統一です。双方が納得するKPIを設定し、合意の上で実行することが大切です。

また、KPIを設定する際には達成には努力が必要な目標を設定することで、部下の積極性を促すことができます。上司が求めている期待値もあわせて伝えることで、モチベーションアップにもつながるでしょう。

KPIの整合性を考慮する

KPIは複数設定されることが一般的ですが、それぞれのKPIで整合性が取れているかを確認することが重要です。たとえば、Web広告を経由した問い合わせ数をKPIに設定しつつも、広告予算の削減もKPIに置いた場合、それぞれのKPIでの整合性が取れない場合が考えられます。このようなKPI設定は部下のモチベーション低下につながるため、注意が必要です。

定期的にKPIについてのコミュニケーションをとる

業務の進捗やKPIの達成度合いを都度確認するためにも、1on1などで定期的なコミュニケーションの場を設けることも大切です。状況を把握する中で、当初設定したKPIに無理が生じていないか、簡単すぎないかを確認することで、適切な難易度のKPIへ再設定することも検討できます。

さらに、部下としてはKPIの達成度合い(結果)だけではなく、プロセスを共有する機会にもできるため、モチベーションの維持にも役立つでしょう。

企業の目標達成に資するKPI設定を

KPIの設定は、企業目標やビジネス戦略を達成するために欠かせないものです。適切なKPIを設定することにより、目標へのプロセスが明確になり、関係者が同じ意識で業務を推進できるようになります。

一方で、KPIは設定しただけでは効果は少なく、定期的な効果検証や改善を行うことによって、はじめてKGIの達成に大きく貢献できるようになります。KPIを適切に活用するためには、設定すること自体が目的とならないよう意識し、どのように検証していくかを設定時に取り決めておくことが大切です。

上場企業に義務付けられた人的資本の情報開示について、開示までのステップや、有価証券報告書に記載すべき内容を、具体例を交えて解説します。

人的資本情報開示~有価証券報告書への記載方法を解説~│無料ダウンロード - 『日本の人事部』

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント